精選版 日本国語大辞典 「倭の五王」の意味・読み・例文・類語

わ【倭】 の 五王(ごおう)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「倭の五王」の意味・わかりやすい解説

倭の五王

わのごおう

中国史料にその名が伝えられた5世紀の5人の倭国王。『宋書(そうじょ)』と『南史』では讃(さん)・珍(ちん)・済(せい)・興(こう)・武(ぶ)、『梁書(りょうしょ)』では賛・彌・済・興・武と記す。しかし、讃と賛は音通、珍と彌も一見文字の違いは大きいが、珍↔珎↔弥↔彌などの字形の類似から生じた誤写にすぎず、いずれも同一の王をさすとみてよい。

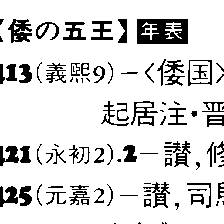

倭の五王と中国王朝との交渉は421年(永初2)の讃の宋への遣使に始まる。宋はこの遣使を喜び、讃に「除授」を賜った。このとき、讃が授けられた官爵号は史料に明記されていないが、その後の倭王の例からみると安東将軍・倭国王であった可能性が濃い。3世紀の「親魏倭王」以来、約1世紀の空白ののち、ここにふたたび「倭国王」が誕生したことになる。なお、宋は前年の王朝創建時に周辺諸国王の将軍号を進め、高句麗(こうくり)王や百済(くだら)王もその地位を進められたが、倭国王はこの昇進にあずからず、翌年、遣使して初めて任官された。この違いは、宋の前王朝である東晋(とうしん)との交渉の有無と関係があり、倭国が東晋と正式な交渉をもっていなかったことを物語る。

将軍に任じられた倭国王讃は将軍府を設置し、僚属として長史・司馬(しば)・参軍を置くことができるようになった。このうち長史は将軍の補佐で、文官をつかさどり、司馬は長史に次ぐ地位で、軍事に携わった。425年(元嘉2)讃が宋に派遣した「司馬曹達」は、当時の外交慣例からみて、この制度を利用したものである。つまり、司馬の曹達を遣宋使の長官に任じたことになる。これは、高句麗王や百済王が長史を遣宋使に任じたのと比べると倭国外交の一大特色であり、倭国王の外交姿勢を示すものとみることができる。なお、『宋書』には430年(元嘉7)の「倭国王」の遣使を伝えているが、この遣使も讃のものと考えられる。

讃の死後、弟の珍がたつと、438年(元嘉15)、珍は自ら「使持節、都督倭・百済・新羅(しらぎ)・任那(みまな)・秦韓(しんかん)・慕韓(ぼかん)六国諸軍事、安東大将軍、倭国王」と自称し、上表してこれらの官爵号の承認を宋に求めた。当時、百済王が宋から授けられた官爵号は「使持節・都督百済諸軍事・鎮東大将軍・百済王」であるから、これと比較すると倭王の要求ははるかに広範囲なものであった。つまり、珍は倭国と百済を含めた南朝鮮諸国の軍事的支配権と倭国内部の正統王権の承認を求めたことになる。しかし、宋が許可したのは安東将軍・倭国王の称号のみであった。また、珍は同時に倭隋ら13人に平西将軍などの将軍号を仮授して、その任官を希望したが、これはそのまま認められた。なお、倭隋の「倭」は当時の倭国王の「倭讃」や「倭済」などと共通するものであり、「倭」は王姓、倭隋は王族ということになる。珍は王族将軍倭隋らを支持基盤として南朝鮮の軍事的支配に臨もうとしたのである。

443年(元嘉20)倭国王倭済が遣使すると、宋朝は前例に倣い、済をまた安東将軍・倭国王に任じた。済はこの後、451年(元嘉28)に「使持節、都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事」を加号され、軍号も「安東大将軍」に進められた。また、「并(なら)びに上(たてま)つる所の23人を軍郡に除」せられたという。これはおそらく前王の珍に倣ったものであり、済は自己の支配体制を支えるものとして23人もの大量の任官を願ったのであろう。なお、ここに出てくる「軍郡」とは、百済の事例から「将軍・郡太守」の意味である。これらの将軍・太守が活躍する地域は倭国王の称号と関係づけて考えてよかろう。『宋書』によると、こののち460年(大明4)にも倭国から遣使があったと伝えるが、このときの倭国王は済であったと思われる。

済の死後、その世子の興が王位につき、462年(大明6)遣使すると、宋はまたこれを安東将軍・倭国王に任命した。『宋書』にはこののち、477年(昇明1)にも倭国からの遣使を伝えるが、これも興のものと思われる。興の死後、弟の武は「使持節、都督倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事、安東大将軍、倭国王」と自称し、さらに開府儀同三司を称して、478年(昇明2)宋朝に遣使し、対高句麗戦を訴えた。宋はこの訴えに直接的にはこたえなかったが、武を「使持節、都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事、安東大将軍、倭王」に任命した。この任官は従来の倭国王の最初の任官と比べれば飛躍的な発展であり、武の外交の成果とみることができる。こののち、武は479年(建元1)には南斉から鎮東大将軍に、502年(天監1)には梁(りょう)から征東大将軍にそれぞれ将軍号を進められた。だが、これらの進号は武の直接的な外交とは関係のないもので、いずれも王朝の創立時の祝賀的任官と考えられる。したがってこれらの任官をもとにして武の在位期間を考えることはできない。

5世紀の倭国王の対中交渉は武の遣使を最後にして史上から姿を消した。その理由はかならずしも明らかではないが、一つには倭国王が対中交渉の限界に気づいたことにある。

なお、倭の五王を『日本書紀』の伝える天皇に比定し、讃を応神(おうじん)・仁徳(にんとく)・履中(りちゅう)、珍を反正(はんぜい)、済を允恭(いんぎょう)、興を安康(あんこう)、武を雄略(ゆうりゃく)などにあてることが多い。しかし、比定の論拠となっている年時・系譜ともに問題があり、なお慎重な検討が必要である。

[坂元義種]

『坂元義種著『古代東アジアの日本と朝鮮』(1978・吉川弘文館)』▽『坂元義種著『倭の五王――空白の五世紀』(1981・教育社)』

改訂新版 世界大百科事典 「倭の五王」の意味・わかりやすい解説

倭の五王 (わのごおう)

5世紀に中国南朝と交渉をもった5人の倭国王。倭の五王と中国南朝との交渉は,421年,倭讃が宋に使者を派遣したことから始まった。宋の武帝は倭讃の朝貢を喜び,これを任官した。任官内容は不明であるが,のちの例から見ると,倭讃はこのとき,安東将軍・倭国王という官爵号を授けられたものと思う。讃は,こののち,425年,司馬曹達を派遣して国書を送った。この司馬が官か姓か論が分かれているが,当時の東アジアの外交事例からみて,将軍の属官で軍事にたずさわった司馬と考えてよかろう。《宋書》は,430年にも〈倭国王〉が使者を送ったと記しているが,これも倭讃の遣使と考えられる。讃の死後,弟の珍が立ち,438年,使者を派遣して国書を送った。珍はこの国書の中で,使持節・都督倭百済新羅任那秦韓慕韓六国諸軍事・安東大将軍・倭国王と自称して,この官爵号を授けて欲しいと願い出た。しかし,この希望はかなえられず,安東将軍・倭国王に任じられるにとどまった。なお,珍はみずからが,官爵号を希望しただけではなく,倭隋ら13人にも平西・征虜・冠軍・輔国の各将軍号を授けて,彼らをこれらの将軍に任命して欲しいと願い,この希望は許されている。

443年,済が遣使すると,文帝はこれを前王と同じ安東将軍・倭国王に任命した。451年,済はふたたび使者を派遣し,国書を送った。この遣使が効を奏したのか,済は使持節・都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六国諸軍事の官号を加えられ,《宋書》文帝紀によれば軍号も安東大将軍に進められた。なお,このとき,済が願い出た23人に対する〈軍・郡〉の要求も認められている。〈軍・郡〉とは将軍号と郡太守号のことである。《宋書》によると,460年にも倭国の遣使があったとするが,これも済の派遣したものであろう。済の死後,世子の興が立ち,使者を派遣すると,これを喜んだ孝武帝は,462年,興を安東将軍・倭国王に任命した。

興の死後,弟の武が立ち,使持節・都督倭百済新羅任那加羅秦韓慕韓七国諸軍事・安東大将軍・倭国王と自称し,478年,使者を派遣して,国書を送った。これが有名な〈武の上表文〉である。〈封国(ほうこく)は偏遠(へんえん)にして外に藩となる。昔より祖禰(そでい),躬(みずか)ら甲冑(かつちゆう)を擐(つらぬ)き,山川を跋渉(ばつしよう)して寧処(ねいしよ)に遑(いとま)あらず。東の方,毛人五十五国を征し,西の方,衆夷六十六国を服す。渡りて海北九十五国を平らぐ。王道,融泰(ゆうたい)にして,土を廓(ひろ)げ,畿(き)を遐(はるか)にす。累葉(るいよう),朝宗(ちようそう)して,歳(とし)に愆(あやま)らず〉と記していく。武は,倭国が宋の忠実な臣属国として代々朝貢を欠かさなかったと主張し,みずからも宋の藩臣として朝貢するのだという。この上表文によると,倭国の対宋外交は百済経由で行っていたが,高句麗の妨害にあって思うようにいかなくなり,倭国は対高句麗戦を計画したという。この計画は武の父の済が立て,武はこれを継承するのだという。したがって,478年の武の対宋外交は対高句麗戦を前提にしたものということになる。武が宋に求めたものは,開府儀同三司などの官号であった。宋の順帝は開府儀同三司の官号は許さなかったが,武を使持節・都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六国諸軍事・安東大将軍・倭国王に任命した。これは従来の倭国王が与えられた官爵号よりはるかに高位のものであった。倭の五王の中で最初の任官時に使持節・都督の加号や安東大将軍の軍号を認められたのは,この武が初めてである。武はこののち,479年に鎮東大将軍,502年に征東大将軍と,それぞれ軍号を進められているが,これらはいずれも南斉や梁の建国の年であるから,それぞれが新王朝の樹立を祝って武の将軍号を進めたものと思われる。したがってこの両年の任官をそれぞれの遣使と結び付けることは無用である。

倭の五王の対宋外交の目的は,必ずしも明らかではないが,ほぼ一貫して認められることは宋に対する任官要請である。倭国王はみずからを宋の皇帝の忠実な藩臣と位置づけることで宋の歓心を買い,百済を中心とする南朝鮮の軍事的支配権を認めてもらおうとした。しかし,倭国王の要請は,宋側の国際的関心・認識と一致しなかったために,結局,宋の認めるところとならなかった。宋を中心とする国際社会にあっては,倭国王よりも百済王のほうが国際的地位が高く,高句麗王はさらに高かった。宋の最大の関心事は北魏との対決であり,高句麗は北魏包囲網の最重要国である。高句麗との対決を主張する倭国王の要請がそのままでは認められなかったのも当然である。倭国王は宋に依存して南朝鮮の軍事的支配権を認めてもらい,高句麗と対決するという道を捨てざるをえなかった。こうして倭国王は中国南朝との交渉を絶った。

なお,倭の五王を,讃は仁徳,履中または応神,珍は反正または仁徳,済は允恭,興は安康,武は雄略などと諸天皇と結び付けるさまざまな試みがなされているが,年次・系譜ともに問題が多く,慎重な検討が必要である。

執筆者:坂元 義種

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「倭の五王」の意味・わかりやすい解説

倭の五王

わのごおう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「倭の五王」の意味・わかりやすい解説

倭の五王【わのごおう】

→関連項目冊封体制|天皇|大和政権

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「倭の五王」の解説

倭の五王

わのごおう

讃は応神・仁徳・履中 (りちゆう) のいずれか,珍は仁徳か反正,済は允恭 (いんぎよう) ,興は安康,武は雄略天皇といわれる。413年讃が使節を派遣してから,502年武が梁の武帝に上表するまで,8〜9回朝貢して称号を受けようとした。その目的は,新羅 (しんら) と組んだ高句麗 (こうくり) に対抗して,朝鮮半島における日本の地位を強化するため,中国皇帝の権威を借りることにあった。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「倭の五王」の解説

倭の五王

わのごおう

「宋書」倭国伝にみえる5世紀頃の5人の倭王で,讃(さん)・珍(ちん)(「梁書」は彌(み))・済(せい)・興(こう)・武(ぶ)をいう。宋・斉・梁などの中国南朝に遣使朝貢し,日本列島と朝鮮南部の地域における軍事権の行使を意味する号を自称し,その承認を求めた。朝鮮南部の百済(くだら)・新羅(しらぎ)・任那(みまな)(加耶・加羅)に対する倭国の政治的・軍事的関与について,中国皇帝の保証を得るとともに,倭国内部における大王権力の強化をも意図したものであろう。応神以下の天皇に比定されるが,議論のわかれる王もある。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「倭の五王」の解説

倭の五王

わのごおう

『宋書』倭国伝,『南斉書』『梁書』などに讃・珍(彌)・済・興・武の記録がある。413年讃が使節派遣以来502年武の遣使まで計12回。諸説があるが,それぞれ仁徳(応神・履中)・反正(仁徳)・允恭 (いんぎよう) ・安康・雄略の5人の天皇に擬せられる。遣使の目的は中国から称号を得て,その権威で朝鮮での地位を保持することにあった。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の倭の五王の言及

【大和朝廷】より

…その主体となった倭王もヤマト王権をさす。つづいて,《宋書》を中心に,中国の南朝と通交した倭の五王がみえる。讃,珍,興,済,武の倭王が応神から雄略までの範囲におさまることは疑いなく,その期間は東晋の安帝義熙9年(413)より宋の順帝昇明2年(478)におよび,このあとの斉,梁の479年,502年の記事は通交を伴うものではない。…

※「倭の五王」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...