精選版 日本国語大辞典 「円座」の意味・読み・例文・類語

えん‐ざヱン‥【円座・円坐】

- 〘 名詞 〙

- ① 円い形をした敷物の一種。蒲(がま)の葉、菅(すげ)、藁(わら)、藺(い)などで渦巻形に平たく編んで作ったもの。のちには縁に模様をつけたり、布、綿、綾などで包んだものもあり、主として公卿(くぎょう)の間で用いられた。現在も神社祭式には用いられ、民間にも使う者があり、座蒲団の異名としても残っている。わろうだ。わらざ。

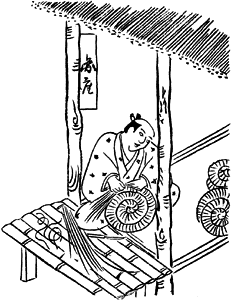

円座①〈人倫訓蒙図彙〉

円座①〈人倫訓蒙図彙〉- [初出の実例]「輸調銭弐拾漆文 円坐弐枚」(出典:正倉院文書‐山背国隼人計帳(735))

- 「簀子に円座を敷く、関白・大臣のはあつゑんざ、その外の公卿のはうすゑんざなり」(出典:中務内侍(1292頃か)弘安一一年二月二一日)

- ② 茶庭の腰掛待合(こしかけまちあい)に置く敷物。真菰(まこも)や藁(わら)などを円形に編んだもの。利休好みは竹皮製といわれる。

- ③ ( ━する ) 多くの人が輪の形になってすわること。車座(くるまざ)。

- [初出の実例]「うさぎ数十疋つらなり、円座して、皆々立ちあがり」(出典:随筆・一話一言(1779‐1820頃)補遺)

- [その他の文献]〔晉書‐阮咸伝〕

改訂新版 世界大百科事典 「円座」の意味・わかりやすい解説

円座 (えんざ)

円形の座ぶとん。元来は男子専用で,円座と無面円座の2種類があった。円座は紙で裏打ちをした京筵(むしろ)の芯を綿で包み,表に織物,裏に生絹をかぶせ,周囲に錦などの縁をつけたもの。平安時代,大饗のとき用いたもので,身分に応じて織物や縁の種類がきまっていた。織物円座,厚円座とも呼ばれる。これに対し無面円座は菅(すげ),藺(い),蔣(まこも),藁(わら)などで渦巻状に編みつなげて円形に作るもので,縁はつけない。一般には〈わらふだ(わろうだ)〉と呼ばれていたが,菅円座などとも呼んだ。菅製のものが上等とされ,とくに讃岐(さぬき)産が珍重され,古代から宮中御料とされている。円座もわらふだも径60~90cmほど,厚さ3~6cmほどだが,円座は畳の上に敷き,わらふだは板の間に直接敷く。後に円座というとわらふだを指すようになり,中世には一般に用いられたが,江戸時代に木綿の座ぶとんが出現し,もっぱら社寺用となる。また茶道でも腰掛待合用に竹皮製のものを使う。

執筆者:小泉 和子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「円座」の解説

円座

えんざ

「わろうだ」とも。菅(すげ)や藺草(いぐさ)・真菰(まこも)などの茎葉を渦巻状に平たく編んだ敷物。直径60~90cm,厚さ3cm程度で,板敷・床子(しょうじ)・畳の上などに敷いて1人ずつ座った。菅円座が古くから利用された。平安時代の儀式では,円座を綾や絹で包み,身分によってその縁に使われる錦の色が異なった。中世は一般に用いられたが,近世には綿の座布団にかわった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「円座」の意味・わかりやすい解説

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...