精選版 日本国語大辞典 「厄払い」の意味・読み・例文・類語

やく‐はらい‥はらひ【厄払】

- 〘 名詞 〙

- ① 神仏に祈るなどして災難を払い落とすこと。厄落とし。

- [初出の実例]「当年のやくはらい目出度候」(出典:北野社家日記‐慶長四年(1599)正月二五日)

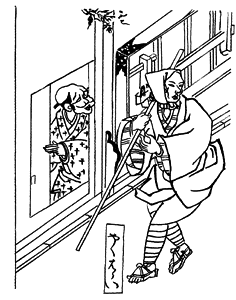

- ② 大晦日または節分などの夜に、厄年に当たる人の家の門などで厄難を払うことばを唱えて銭を請い歩くこと。また、その人。昔の追儺(ついな)の遺風という。《 季語・冬 》

厄払②〈人倫訓蒙図彙〉

厄払②〈人倫訓蒙図彙〉- [初出の実例]「心さしなやらふとよへやくはらい〈重頼〉」(出典:俳諧・犬子集(1633)六)

- ③ 歌舞伎の世話狂言におけるせりふで、特に美文調で、縁語・掛詞を用い、独特の抑揚をつけたことば。②で唱えることばに似ているところからいう。「三人吉三」のお嬢吉三のせりふ「月もおぼろに白魚の…」など。

- [初出の実例]「やく払出しなに壱つやって見る」(出典:雑俳・柳多留‐初(1765))

日本大百科全書(ニッポニカ) 「厄払い」の意味・わかりやすい解説

厄払い

やくはらい

災厄・厄難を払い落とすこと。本来は厄祓(はら)いで、祓(はら)えという呪(じゅ)的行為の一つである。定期的な行事として、あらかじめ厄を払っておくものと、災難や疫病が身に迫ってから、あるいは二度と厄難を受けないために、これを払い落とすものとがある。厄落とし、厄除(よ)け、魔除けなどと似通った点があり、厳密に区別することはむずかしい。その方法としては、まず形代(かたしろ)流しがある。体内の罪、穢(けがれ)、厄を、物に移して流し去るという考え方で、6月と12月の晦日(みそか)に行う大祓(おおはらえ)、三月節供(せっく)の雛(ひな)流し、七夕(たなばた)の眠り流し、厄年の人が身についたものを捨ててくる行為などがある。虫送りなどの鎮送呪術も同類のものである。厄年の行事はほとんどが厄払いで、餅(もち)や豆を投げて災厄を分散し、多人数の力を結集して対抗しようとする。また社寺では厄払いの御札(おふだ)を発行し、職業的な神人(じにん)が年末などにかまどを祓い、また門付(かどづけ)して厄を払って歩く者もある。

[井之口章次]

百科事典マイペディア 「厄払い」の意味・わかりやすい解説

厄払い(演劇)【やくはらい】

厄払い(民俗)【やくはらい】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

デジタル大辞泉プラス 「厄払い」の解説

厄払い

世界大百科事典(旧版)内の厄払いの言及

【歌舞伎】より

…〈せりふ〉も同様で,それぞれの様式に独自の一種のリズムを持つ。〈つらね〉や〈言立て(いいたて)〉のようにしゃべる技巧,〈糸に乗る〉という音楽的に語る技巧,〈厄払い〉のように七五調の美文を朗々とうたいあげる技巧などのほか,幾人かでせりふを分けあう〈割りぜりふ〉や〈渡りぜりふ〉の技法もある。せりふを登場人物相互の意思伝達の用とだけ限定せず,観客の聴覚に訴える効果音的な用法に至るまで,自由に活用していることがわかる。…

【宝船】より

…中世には除夜に米俵をつんだ船の絵を敷き,悪夢を見るとその絵を水に流した。また宮中では,帆に夢を食うとされる中国の想像上の動物である〈獏(ばく)〉の字を書いたものが配られており,本来は厄払いのためのものであったと考えられる。すなわち,災厄は海のかなたに流し去り,福徳もまた海のかなたからもたらされるという,海上他界観に由来する行事であろう。…

【厄】より

…これは33が〈さんざん〉,42が〈死に〉に通ずるところから近世あたりにはじまったといわれている。厄年になるとそれを避けるために厄払いや厄よけなどの祈願や呪法を行う。年のはじめに親類や近隣の者を招いて年祝をするとか,神社や寺院に参って厄祓いの祈願をするのがふつうであるが,自分の年の数だけの銭を紙に包み,道の辻や橋などの境に持っていって捨てたのち,あとを振りかえらずに帰ってくる呪法が広く行われている。…

※「厄払い」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...