精選版 日本国語大辞典 「地平座標」の意味・読み・例文・類語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「地平座標」の意味・わかりやすい解説

地平座標

ちへいざひょう

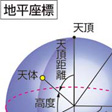

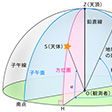

天球上の天体の位置を表す座標、すなわち天球座標の一種。天体の位置を、地平線から垂直に測った角a(高度)と、方位角Zで表す(方位角は北点Nを基点とし東回りに測ることが多い)。詳しくで説明すると、地平座標で基準となるのは鉛直線ZO(地球重力の方向)で、これに垂直(直角に交わる)で観測者Oを通る平面が地平面、この面と天球と交わる大円が地平線である。また鉛直線と天球との交点が天頂Z、地球自転軸の延長が天球と交わる点Pが天の北極である。天頂と天の北極を通る大円が子午線で、地平座標系は、地平線と子午線とを基準とした座標系である。Zから天体Sを通る大円を方位圏という。方位圏と地平線との交点をHとしよう。天体の高度aとは方位圏に沿って測った角∠SOH、方位角Zは普通∠NOHで測る。地平座標は、測量、天文航法、測地学などで用いられる。

[大脇直明]

『長沢工著『日の出・日の入りの計算――天体の出没時刻の求め方』(1999・地人書館)』

改訂新版 世界大百科事典 「地平座標」の意味・わかりやすい解説

地平座標 (ちへいざひょう)

horizontal coordinates

地球上のある点から,天体,遠く離れた山の頂,ある瞬間の航空機の位置など,何か目標となる点の方向を正確に示すことを考えたとしよう。この表し方はいくつかあるが,もっともふつうに使われるのは,その方向を方位を示す角(方位角)および地平線からの高まりを示す角(高度)の二つの量によって表す方法である。これによると,例えば,東京で見る北極星の方向は,方位角-北(から東回りに0度),高度-35度というように表すことができる。このように,目標とする点の方向を,方位角,高度という二つの量によって表現するシステムを地平座標系といい,方位角,高度の二つの量をまとめて地平座標という。以下に地平座標のもっと正確な定義を説明しよう。まず観測者のいる点Oを中心として任意の大きさの球面を考える。これを天球面という。ここでOを通る鉛直線OZおよびOを通ってOZに直交する平面を考える(図)。この平面は理想化した地平面である。地平面が天球面と交わってできる大円が地平線で,この上にEWSNとして東西南北の方位を表示することができる。鉛直線OZと目標点Xを含む平面が地平線と交わる点をHとしたとき,角HOXがこの目標点の高度である。また,角SOH(あるいは角NOH)を方位角という。地平線上の高度は0であり,目標点Xが地平線より上にあるときの高度はプラス,Xが地平線より下にある点の高度はマイナスである。マイナスの高度を示す角は俯角ともいう。場合によっては高度のかわりに角ZOXを使うこともあり,その角は天頂距離と呼ばれる。方位角は南(場合によっては北)を0度として南,西,北,東と回る向きをプラスとして測る。方位角,高度は経緯儀を使って測定することができるが,方位角を決めるためには,天体観測をして正しい南北の方向を決定する作業も同時に行う必要がある。

執筆者:長沢 工

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地平座標」の意味・わかりやすい解説

地平座標

ちへいざひょう

horizontal system of coordinates

) における方位角

) における方位角  を地平座標では方位角 Aといい,南を起点に西回りを正,東回りを負として表わす。天頂角θを天頂距離ζといい,その余角を高度 hといい,地平座標は極座標 (A,h) で表わされる。また,天の北極の高度を特に極高 (きょっこう) といい,これは観測地点の緯度に等しい。

を地平座標では方位角 Aといい,南を起点に西回りを正,東回りを負として表わす。天頂角θを天頂距離ζといい,その余角を高度 hといい,地平座標は極座標 (A,h) で表わされる。また,天の北極の高度を特に極高 (きょっこう) といい,これは観測地点の緯度に等しい。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「地平座標」の意味・わかりやすい解説

地平座標【ちへいざひょう】

→関連項目天球

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の地平座標の言及

【球面天文学】より

…球面天文学は天文学の諸分野の中でもっとも早期に発達した基礎的分野であり,とくにすべての天文観測に直結している。 天球座標には観測者の地平線に固定された地平座標と,天球に固定されて天球とともに回転する赤道座標,黄道座標,銀河座標がある。黄道座標は太陽系天体の位置や運動を表すのに使われ,銀河座標は銀河系の研究に使われる。…

※「地平座標」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...