翻訳|calcite

精選版 日本国語大辞典 「方解石」の意味・読み・例文・類語

ほうかい‐せきハウカイ‥【方解石】

最新 地学事典 「方解石」の解説

ほうかいせき

方解石

calcite

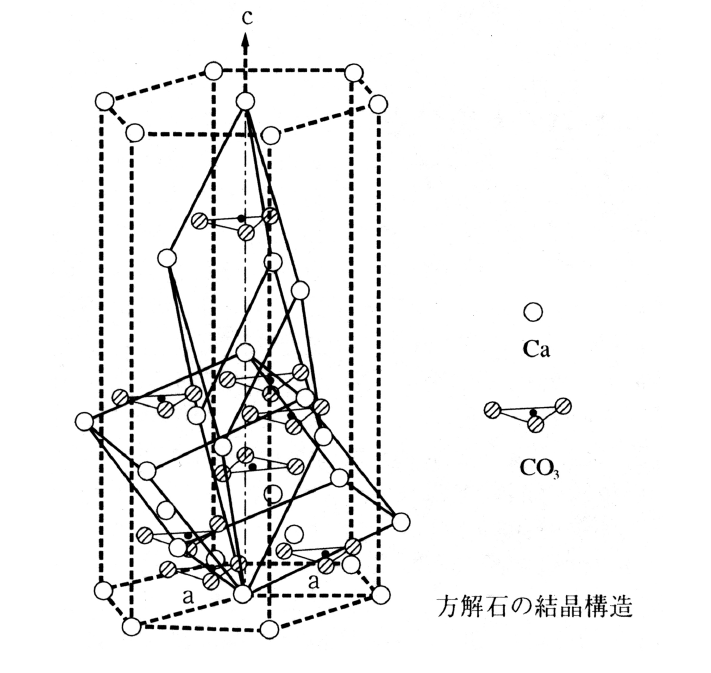

化学組成CaCO3の鉱物。三方晶系,空間群

執筆者:松原 聰・寒河江 登志朗

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「方解石」の意味・わかりやすい解説

方解石

ほうかいせき

calcite

炭酸カルシウムの鉱物。劈開(へきかい)の完全な鉱物、複屈折の顕著な鉱物としても有名である。あられ石およびファーター石とは同質異像関係にある。石灰岩の主成分、温泉沈殿物、あるいは各種熱水鉱脈鉱床の脈石鉱物として産し、また超塩基性岩中に脈をなし、玄武岩の空隙(くうげき)中にも産する。日本では知られていないが、カーボナタイトと称する炭酸塩マグマの固化物としてもっとも普通の種である。自形は変化に富み、平行六面体、板状、犬牙(けんが)状、低い三方両錐(すい)などのほか、六角柱状となることもある。また、石灰華や鍾乳(しょうにゅう)石あるいは球顆(きゅうか)状集合体をなすこともある。日本では産地はきわめて多く、岐阜県神岡鉱山(閉山)、鹿児島県串木野(くしきの)鉱山をはじめ、岩手県宮古(みやこ)市日出島(ひでしま)のいわゆる蝶(ちょう)形双晶はとくに有名である。セメントをはじめ各種工業原料としても重要。英名はギリシア語で石灰を意味するcalxに由来する。

[加藤 昭 2018年10月19日]

方解石(データノート)

ほうかいせきでーたのーと

方解石

英名 calcite

化学式 Ca[CO3]

少量成分 Mn,Fe,Mg,Zn,Sr,Ba

結晶系 三方

硬度 3

比重 2.71

色 白,無,淡褐,淡紅,灰

光沢 ガラス

条痕 白

劈開 三方向に完全

(「劈開」の項目を参照)

改訂新版 世界大百科事典 「方解石」の意味・わかりやすい解説

方解石 (ほうかいせき)

calcite

化学組成はCaCO3で六方晶系に属し,アラゴナイトと多形をなす鉱物。天然の鉱物中で晶相変化の最も著しいものの一つで,薄板,厚板,短柱,長柱,菱面体,犬牙状,釘頭状など種々の外形をなす。双晶は(0001)と(0112)を双晶面とするものが最もふつうで,そのほかまれではあるが,(1011)と(0221)を双晶面とするものがある。へき開は完全で,ハンマーでたたくと菱面体の各面に平行な方向に割れる。モース硬度3,比重2.7102,複屈折ははなはだ高く,方解石を通して文字などを見ると二重に見える。大きくて透明な結晶は,氷州石(アイスランドスパーiceland-spar)と呼ばれ,アイスランドの火山岩中の空洞などに産出する。そのようなものは偏光顕微鏡のニコルプリズムの材料として珍重された。ふつう無色透明あるいは白色半透明であるが,不純物を含むと灰色,黄色,褐色,赤色,緑色,青色,黒色などになる。冷塩酸に容易に溶け発泡する。紫外線の下でしばしば蛍光,リン光を発する。MnCO3との間には連続固溶体を,FeCO3,ZnCO3,CaMg(CO3)2との間には部分的固溶体系列がある。石灰岩は方解石の微細な粒子からなり,変成作用を受けると大きい方解石の集合体,すなわち大理石となる。またカルシウムに富んだ変成岩や鉱脈中にも産する。石灰岩は石灰,セメントの主要資源で,製錬用融剤としても使用されている。大理石や石灰岩は石材としても広く利用されている。また鍾乳石,石筍も微細な方解石からなる。R.J.アウイは,いろいろな形の方解石を割ると,すべてのものが平行六面体の細片になることから,方解石は非常に小さい平行六面体moleculeの集まりであると考えた。方解石の語はへき開片の形状による命名であり,《和名抄》にも見える。calciteはラテン語に由来し,焼いて生石灰を生ずる性質から命名されたもの。

執筆者:柿谷 悟

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「方解石」の解説

方解石

ホウカイセキ

calcite

CaCO3.たい積岩,火成岩,熱水鉱床中に産出する.また鐘乳石,石筍(じゅん)などをつくる.三方晶系,空間群 R c,格子定数 a0 = 0.498,c0 = 1.702;a(rh)=0.636 nm.α = 46°06′.りょう面体格子中に2個の基本組成を含む.へき開{10

c,格子定数 a0 = 0.498,c0 = 1.702;a(rh)=0.636 nm.α = 46°06′.りょう面体格子中に2個の基本組成を含む.へき開{10 1}完全.硬度3.密度2.710 g cm-3.800 ℃ 以下での加熱により,c軸は増大するが,a軸は収縮,面角は加熱により増大する.紫外線,X線,電子線,太陽光により,蛍光,りん光を発する.多形として,あられ石,ファテライトなどがあるが,方解石が安定形である.約800 ℃ で分解し,CaOとCO2とになる.しばしば Fe2+,Mn2+,Mg2+,Ba2+,Sr2+,Pb2+ などを含む.FeCO3成分に富むものは火成岩中の晶洞に発見される.Mg2+ は約20% まで固溶する.

1}完全.硬度3.密度2.710 g cm-3.800 ℃ 以下での加熱により,c軸は増大するが,a軸は収縮,面角は加熱により増大する.紫外線,X線,電子線,太陽光により,蛍光,りん光を発する.多形として,あられ石,ファテライトなどがあるが,方解石が安定形である.約800 ℃ で分解し,CaOとCO2とになる.しばしば Fe2+,Mn2+,Mg2+,Ba2+,Sr2+,Pb2+ などを含む.FeCO3成分に富むものは火成岩中の晶洞に発見される.Mg2+ は約20% まで固溶する.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「方解石」の意味・わかりやすい解説

方解石

ほうかいせき

calcite

に完全。複屈折がきわめて高く,ニコルプリズムなどとして利用される。菱面体または不等辺三角形状の面で囲まれた多面体 (三方スカレノヘドロン) の結晶として産出するほか,繊維状,葉片状,土状,団塊状を呈して産出することもある。霰石が高圧条件下で安定であるのに対し,低圧側に安定領域を有し,1気圧では方解石が安定である。マグネサイト,菱鉄鉱,菱マンガン鉱,菱亜鉛鉱などとともに方解石族鉱物群を構成する。 600℃以上の高温では,菱マンガン鉱との間に連続固溶体を形成する。また 1100℃以上の高温では,ドロマイトとの間にも連続固溶体を形成する。天然産方解石は不純物としてマグネシウム,マンガン,鉄などを含んでいることがある。石灰岩の主成分鉱物として大規模に産出するほか,各種熱水鉱床の脈石鉱物あるいは火成岩の副成分鉱物として普遍的に産出する。貝殻化石の主成分鉱物の一つでもある。

に完全。複屈折がきわめて高く,ニコルプリズムなどとして利用される。菱面体または不等辺三角形状の面で囲まれた多面体 (三方スカレノヘドロン) の結晶として産出するほか,繊維状,葉片状,土状,団塊状を呈して産出することもある。霰石が高圧条件下で安定であるのに対し,低圧側に安定領域を有し,1気圧では方解石が安定である。マグネサイト,菱鉄鉱,菱マンガン鉱,菱亜鉛鉱などとともに方解石族鉱物群を構成する。 600℃以上の高温では,菱マンガン鉱との間に連続固溶体を形成する。また 1100℃以上の高温では,ドロマイトとの間にも連続固溶体を形成する。天然産方解石は不純物としてマグネシウム,マンガン,鉄などを含んでいることがある。石灰岩の主成分鉱物として大規模に産出するほか,各種熱水鉱床の脈石鉱物あるいは火成岩の副成分鉱物として普遍的に産出する。貝殻化石の主成分鉱物の一つでもある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「方解石」の意味・わかりやすい解説

方解石【ほうかいせき】

→関連項目菊花石|大理石

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...