精選版 日本国語大辞典 「農業」の意味・読み・例文・類語

のう‐ぎょう‥ゲフ【農業】

- 〘 名詞 〙 栽培・飼育によって作物や家畜などを生産し、それをそのまま、あるいは加工して利用する活動の総称。中世、近世は、特に、耕作をいった。

- [初出の実例]「若有下身在二公庭一、心顧二私門一、妨二奪農業一、侵中蛑万民上」(出典:続日本紀‐霊亀元年(715)五月辛巳)

- 「むかふより来る、農行(ノウゲウ)の馬によこのりしたる男」(出典:滑稽本・東海道中膝栗毛(1802‐09)五)

- [その他の文献]〔漢書‐宣帝紀〕

改訂新版 世界大百科事典 「農業」の意味・わかりやすい解説

農業 (のうぎょう)

農業とは,土地を利用して作物の栽培または家畜の飼養を行い,人間にとって有用な生産物を生産する経済活動であり,そのような活動を行う産業である。人間に有用な農業生産物は食糧と一部の工業原料であるが,農業はそれらを,土,水,太陽エネルギーなどの自然力を利用して作物として生産し,また家畜を繁殖,肥育させることによってそれを生産する。このような農業の産業としての特質は,第1に,土地を基本的な生産手段とし,またその土地を商工業などの他産業と比較して,広い面積にわたって相対的に粗放に利用することであり,第2に,人間が長い年月をかけて育成し,または馴らしてきた高等動植物を対象(もしくは手段)とする,有機的生産であることである。このような基本的特質をもちつつ,第1次産業の中心として,人間生活にとって必要不可欠な基礎物資(食糧および一部の工業原料)を生産する役割を担っているのが農業である。

農業生産の技術的特質

農業生産の技術的特質の第1は,土地の限定性と土地による制約が大きいことである。農業にとって土地は,単に生産の場(敷地)であり,資源(作物の栄養分や水分)の補給庫であるだけでなく,基本的な生産手段(労働手段,労働対象)として不可欠の意義をもっている。さらにまた,以下に述べる地勢,地形,水利条件,土壌条件,気象条件などの,農業生産にとって決定的な意義をもつ自然的環境諸条件も,まさにこの土地と結びつき,土地を媒介としてこそ提供される。そのような重要な意義をもつ土地が,量的に有限で限定されており,ある土地をだれかが耕作すれば,他人はその利用から排除されざるをえない(このことを〈有限な,独占しうる自然力の利用〉という)。また質的な側面についてみても,土地の位置,地勢,地形,形状,地質,土壌条件,土地と結びついた気候・気象条件など,そのほとんどが人為的な改変は不可能であって,改良可能なのは,ごく部分的なもの(土壌の肥沃度,酸度,地下水位,温室内の気象条件など)に限られている。基本的生産手段である土地のこのような限定性,そのもつ質的な諸制約が,農業生産の顕著な特質である。

農業生産の第2の技術的特質は,自然的諸条件による制約が大きいことである。これについては次の4点があげられる。

(1)土地と結びついて存在し,作用する自然的環境諸条件,すなわち土地の位置(立地),地勢,地形,形状,水利条件(河川,湧水,貯水池など),地質,土壌条件(土質と土壌構造,土壌の肥沃度,酸度,地下水位など),気候・気象的諸条件(気温,地温,無霜期間,湿度,降水量,日照時間,日照量,風など),等々による制約 作物の栽培はもちろん家畜の飼養も,これら諸条件のいかんによってきわめて大きく規制され,影響を与えられずにはいない。農業生産はこれら諸条件の制約のもとで,その許容する範囲,地域においてのみ行われるのであり,前述のようにごく一部を除いて,これらの自然的諸条件の大部分は,人為的に改変・改良することは不可能である。

(2)高等動植物を対象(もしくは手段)とする有機的生産であることによる制約 農業生産の対象・手段である高等動植物は,人間が長年にわたって育成し,馴らし,改良を加えてきたものではあるが,その先天的形質や,それぞれのもつ自然的特性は変えることができず,またそれらの生物体としての(しかも高等動植物体としての)自然的・有機的な生長・生育過程そのものを変えることはできない。農業生産において人間は,単にそれらの自然的・有機的な生長・生育過程に追随するにすぎず,これに適切な管理の手を加えることができるだけであって,生長・生育期間や生産期間の短縮,生産時期の変更など,人為的なコントロールはほとんど不可能,または至難に近い。しかも高等動植物の有機的生産であるため,綿密周到な管理を必要とすることが多い。こういった点が農業生産の特質であると同時に,その制約条件となっている。

(3)農業生産の季節性 (2)の特質と関連して,農業生産には一般に季節性がつきまとい,その制約を受けることが少なくない。播種,発芽,生育,開花,結実,収穫など,作物の栽培は一般に四季の推移に応じ,それぞれの生育段階にしたがって異種の農作業がなされなければならず,家畜の場合も,繁殖などは季節に左右されることが多い。季節に応じて異なる農作業を,順次に継続して行わなければならないというこの特質のため,農業生産では,工業の流れ作業のような,同時並行的で能率的な高度の分業は不可能である。

(4)自然条件の変動の影響,それに左右されることの大きさ 農業生産とくに作物栽培は,気温の急変,降水量や日照量の多寡やその急変によって,豊凶が支配されることが著しく大きい。自然条件の変動によるこの豊凶の大きな幅は,品種改良や農業技術の進歩,灌漑・排水設備の整備などによって,ある程度まで縮小することはできるが,その変動を完全になくすることはできない。

農業生産の第3の技術的特質は,有機的な生物生産行程と無機的な機械・工学的行程の二つの行程が併存し,両者が結びついて生産が行われることである。生物生産行程とは,作物や家畜に人間が直接働きかけ,その単位当り生産量を増加させる管理作業を主とするもので,そこでは労働の集約化による綿密な管理が必要とされる。機械・工学的行程とは,作物や家畜の生育する環境,およびそれに働きかける人間労働をより効率化するために,機械や施設を用いて行う作業行程であって,そこでは労働の節約と労働生産性の向上が追求される。農業生産には,この両行程が同時に併存し,両者の統一として農業生産力の発展・向上が追求されるし,追求されねばならないが,実際には,どちらか一方に偏って農業技術の発達,農業生産力の向上が追求されることが,しばしばである。もっとも,機械・工学的行程の中心である農業機械化についていえば,それが工業と比べて著しく困難で立ち遅れていること,立ち遅れざるをえないことも,農業生産の顕著な特質である。それは,高等動植物を対象・手段とする有機的生産のため,多種多様の異種作業があって,しかもそれぞれ綿密周到な管理労働を必要とすること,季節性の制約のため,同一作業期間が短く機械の遊休期間が長くて,その経済的な使用効率が低くならざるをえないこと,定置式の大型機械を用いる場面は少なく,移動型,走行型の中・小型機械を主とせざるをえないこと,などの理由による。しかし1930年代ころ以降,ことに第2次大戦後に,先進諸国を中心に各種の農業機械化がしだいに進み,最近では,上記の生物生産行程的技術との調和的発展を図ることが,重要な課題とされ始めている。農業の技術的および経済的発展は,近代社会では,他産業とくに工業と比較して絶えず立ち遅れる傾向をもつが,その物的・技術的根拠は,以上のような農業生産の特質にある。

資本主義発展と農業

資本主義社会が成立する以前の社会では,人口の大部分は農民であり,農民経済は自給自足をたてまえとして,食糧はもちろん,その他の生活必要物資も多くは自ら生産していた。そこでは農業技術も農業生産力の水準も低く,粗放な農業形態に停滞していた。しかし資本主義が生成,発展し,工場制工業が展開するにつれて,農業にも大きな変化が生ずるようになる。都市商工業の発展と非農業人口の増大によって,食糧の需要は増大し,発達する工業の原料としての農産物需要(綿花,羊毛,食品原料など)も増大する。このため農業は,それらを生産し販売するための商品生産農業として急速に発達するようになり,また従来,農民が自給自足していた多くの物資(各種の生活必需品や農業生産資材)も工業から供給されるようになったため,それを購入するための貨幣を得るために,農民はますます商品生産を拡充せざるをえなくなった。これに伴って農業技術も発達し,農業生産力も高まり,また専門の商品生産農業経営(商業的農業)も,各地に多様な形で形成されてきた。農業のこうした発展は,農民層の分化・分解(農民層分解)を促進することになる。すなわち一方に,経営規模を拡大し,商品生産を拡充していく富裕な農民層が生まれると同時に,他方,経営規模を縮小し,土地や生産手段を失い,しだいに貧困化していく農民層が生まれてくる。前者はやがて,雇用労働を用いる資本家的農業経営(農業資本家)に成長するが,後者はやがて土地と生産手段を完全に失って,農業資本家に雇われる農業労働者になるか,または都市の商工業労働者として農村から流出していくのである。

しかし,資本主義発展と農業のこのような発展,そこでの農民層の分化・分解の進行にもかかわらず,近代社会では各国ともほぼ共通の傾向として,農業は他産業とくに工業と比較して,発展が相対的に立ち遅れざるをえない。技術発達の側面については前述したが,社会経済的・経営的側面についてみても,農民層の分化・分解の一定の進行にもかかわらず,資本家的大規模経営は今日なお部分的・局部的にしか形成されておらず,零細規模の家族経営農業(小農)が多数残存して,それがむしろ農業,農民の支配的な形態となっている。イギリスやアメリカの一部を除いて,先進諸国でさえもそうであり,発展途上国においてはなおさらのことである。農業の集団化,集団農業が進められている社会主義諸国でも,家族経営的な小農や個人農が長く残存する場合が少なくない。工業と比較しての,社会経済的・経営的側面でのこのような立遅れは,一つは前述した農業生産の技術的特質にもよるが,同時に近代資本主義社会(および社会主義社会)のもつさまざまな経済的諸条件が,その重要な要因となっている。そしてこの立遅れが,各国に小農問題をはじめ,各種の農業問題を引き起こす重要な根拠となっている。

世界の農業

1980年代初頭の世界の農用地は46.4億ha,うち耕地は14.7億haで,陸地総面積のそれぞれ35%と11%を占めている。農業人口は20.7億人で,世界総人口の45%近くを占めており(1982。以下同じ),総人口1人当りの農用地は1.01ha(耕地は0.32ha),農業人口1人当り農用地は2.25ha(耕地は0.71ha)である。主要農産物の生産量をみれば,穀物類(小麦,大麦,その他麦類,米,トウモロコシ,その他)が16.9億t(総人口1人当り369kg),ジャガイモ,サツマイモ3.9億t(同86kg),大豆0.9億t(同20kg),砂糖1.1億t(同25kg),綿1470万t,タバコ610万t等々であり,また家畜の飼養頭数は,牛12.1億頭,羊11.3億頭,豚7.8億頭,馬0.7億頭,ロバ・ラバ0.5億頭などがおもなものである(家畜は1981年)。

第2次大戦後,世界の農業生産は徐々に伸長してきた。いま1952/53-56/57年平均を100とする,世界の総農業生産指数および人口1人当り農業生産指数をみれば(中国本土を除く,以下同じ),戦前平均がそれぞれ77と95であるのに対して,1948/49-52/53年の平均は88と95,1962/63年は125と107に増加している。その63年を100としてみれば,上記の指数は70年に118と103に増加し,さらに1969-71年平均を100としてみれば,上記の指数は81年に128と105に達している。このうち食糧生産をとってみると,1963年を100とする総生産量指数および人口1人当り生産指数は,1960年の93と99から70年の120と104に増加し,さらに69-71年平均を100としてみると,81年には両指数はそれぞれ129と106に増加している。1950年代から80年代にかけて,農業生産も食糧生産も,総生産量のかなり顕著な増加がみられるが,人口1人当りでみても,それはわずかながらも増加してきたのである。しかし,農業の占める地位,比重は,年々低下している。たとえば,世界の総人口中に占める農業人口の比率をみると,第2次大戦前の1937年には62%であったが,大戦後の50年には56%になり,次いで60年52%,70年51%,82年45%と,農業人口割合は一貫して低下を続けている。また経済活動人口(経済活動に就業している人)中に占める農業就業人口の比率をみても,1970年のそれは51%であったのに,77年には47%,82年には44%に低下している。全産業の総生産額および純生産額中に占める農業総生産額および農業純生産額の割合,あるいは国民総所得中に占める農業所得の割合も,同様に低下を続けていることはいうまでもない。重要な基礎産業であるにもかかわらず,このように農業の地位が低下し,また農業者の農業所得の水準も,他産業のそれと比べて低いことが,世界各国にほぼ共通する問題となっている。

先進国農業

地理的区分を別として,主として社会経済体制およびそれに基づく農業制度(農業生産様式)の相違に着目すれば,今日,世界の農業は次の三つに大別される。第1は先進資本主義諸国(自由主義経済国)の農業であって,そこでは,経済発展に応じて農業も一定の技術的・経済的発展を成し遂げてきたが,他産業とくに工業と比べれば,その発展は依然として立ち遅れており,ことに家族経営的な小農が,イギリスやアメリカの一部を除いて支配的に残存していることが,大きな特徴となっている。農民・農業者の所得水準や生活水準も,他産業のそれと比較して相対的に低く,農業と他産業との所得格差は開く一方で,このため零細経営農民の生活困難化,中・上層農民の経営規模拡大の努力など,農民層の両極分化の傾向も進んでいる。またここでは,アメリカ,カナダ,EC(現EU)諸国,日本などを中心に,農産物の生産過剰化の傾向が以前(1950~60年代)から発生し,最近それがいっそう深刻化して,これをどう解決するかが国内的にも国際的にも大きな問題となっている。

社会主義国農業

第2は社会主義諸国(計画経済国)の農業であって,そこでは国営農場,協同組合農場,その他の形で,農業の集団化と共同化(集団農業)が強く推進されている。しかしなお,個人経営農業(家族経営的農民)も依然として少なからず残存しているとか(東欧諸国),農民の自由な個人副業による農業生産も認めるなど(ソ連,中国など),すべて完全な社会主義的集団農業に一本化しているわけではない。またここでも,農民の経済的地位は一般に必ずしも高くなく,所得水準も他産業と比較して,相対的に低い場合が少なくない。またこれらの諸国は,経済発展も農業発展も遅れたまま社会主義化したこともあって,農業技術の発達もなお不十分な場合が少なくなく,このため農業生産の伸長が遅れたり,また気象災害(干ばつ,冷害,洪水など)の多発など,地理的,気候的な立地条件にも影響されて,生産が不安定なこともしばしばである。さらに最近,国民所得の向上に伴って畜産物の需要が増え,穀物の家畜飼料仕向けの必要が増大したことなどもあって,一部の国では食糧(穀物)不足と,その輸入の傾向さえ生じている。(1980年代末以降,ソ連・東欧などの社会主義体制は崩壊したが,その農業との関わりについては,〈農業集団化〉,〈ソビエト連邦〉の[経済・産業]など,中国については〈中華人民共和国〉の[経済]の項を参照されたい。)

発展途上国農業

第3は発展途上国(アジア,アフリカ,ラテン・アメリカ諸国など)の農業であって,そこではかつて遅れた自給自足的農業と,欧米諸国の植民地化による,熱帯的特産物を中心とする大規模な植民地農業(プランテーション農業)が支配してきた。第2次大戦後,これらの諸国はほとんどすべて独立して,自立した経済発展の道を歩むことになったが,今日なお,その経済発展は依然として不十分で立ち遅れ,これと結びついて農業の技術的・経済的発展も,一般に著しく不十分のままにとどまっている。物的,技術的な側面では,農業改良のための社会資本投下の不足などのため,土地改良や灌漑・排水施設など,農業生産基盤の整備・充実が著しく立ち遅れており,栽培技術などの技術改善も不十分である。社会経済的側面についても,旧来からの共同体的な生産形態が残存しているとか,一部少数の富裕な階級・階層が土地や生産手段の多くを支配しているなど,社会制度や農地制度(農地の所有・利用制度)の面で,なお大きな問題を残している場合が少なくない。このような事情のため,農業生産力も依然として低く,不安定であり,農民の所得水準,生活水準も,先進諸国と比べて著しく低位である。また,このような事情のため,増大する人口と食糧需要に農業生産が追いついていけず,これら諸国の多くは,深刻な食糧不足と食糧危機に悩まされ始めている。

以上のように,今日の世界の農業は,大きく分けて生産過剰と食糧不足(食糧危機)の二つの傾向,二つの局面の併存,という形で存在している。過剰はアメリカ,カナダ,EC諸国などの先進資本主義諸国であり,不足はアジア,アフリカ,ラテン・アメリカ諸国などの発展途上国であるが(これに一部の社会主義国も加わる),後者は人口の増加が著しく,今後もその爆発的な増加が見込まれており,しかもこれらの国々は,経済発展が未熟なため十分な外貨をもちあわせておらず,不足する食糧を輸入することも思うにまかせない。このためこれら諸国を中心にして,食糧不足と食糧危機の問題が,将来ますます深刻化するものと危惧されている。それをどう打開し,解決していくかが,先進資本主義国,社会主義国,発展途上国のすべてを含めて,世界的・国際的な課題とされ始めている。

→食糧問題

日本の農業

日本の農業は,約450万戸の農家が約540万haの耕地を利用して営んでいるが(1980年代初頭),その基本的な特徴は以下のような点にある。第1は物的ないし技術的な特徴であって,(1)狭小な農用地(耕地)を利用して,稲作中心の水田灌漑農業が発達してきたことである。日本の耕地面積は国土総面積の14.5%(その約半分が水田),農家1戸当り1.2haにすぎないが(1983),この狭小な耕地の上で,水田稲作中心の農業が営まれてきた。それは高温で多雨多湿の,東アジアの温帯モンスーン地域に属するという立地的特性にもよるが,同時に長い年月をかけて培われてきた,河川や溜池(貯水池)の利用による灌漑農法の発達の結果でもある。この水田稲作では,麦類などを中心に冬作物の裏作栽培も行われてきたが(水田二毛作),基本はやはり稲作であり,しかも年々その連作であった。(2)この稲作中心の灌漑農業,水田二毛作農業は,基本的に人間の手労働を中心として行われ,西欧農業などと比べて畜力利用もそれほど進まず,ことに農業の機械化が,最近まで著しく立ち遅れていたことである。畜力利用(耕耘,運搬など)が進んだのは第2次大戦前後,中・小型の農業機械が普及してきたのは1950~60年代以降で,それまでは基本的に手労働の農業であった。また肥料の多用も顕著な特徴で,こうして多肥多労の集約農業として展開し,土地生産性(単位面積当り収量)が高く,またそれを追求することが主要な方向とされてきた。(3)耕地の約半分を占める畑地で,多種多様な畑作物の生産がなされてきたことである。第2次大戦以前に中心的な地位を占めていた養蚕(桑栽培=繭生産)をはじめとして,各種の普通畑作物(食用および工業原料用),野菜,果樹などが多様かつ豊富に栽培され,生産されてきた。亜熱帯から亜寒帯にまでわたって細長く立地するという地理的条件にもよるが,これらもまた,基本的に手労働による集約農業がその特質である。(4)畜産の発達が著しく不十分で立ち遅れていたことである。第2次大戦後,1950年代ころまでは,大家畜(牛,馬)は主として役畜および厩肥利用のための飼養であり,中小家畜(豚,鶏など)の飼養もあまり進まなかった。それは乳・肉類の消費が少ないという日本人の伝統的な食生活慣行にもよるが,この畜産が本格的に発達してきたのは1950~60年代以降のことである。

第2は社会経済的な特徴であって,(1)第2次大戦以前に日本農業を支配してきた地主制が,戦後の農地改革によってほぼ完全に一掃され,農家のほとんど全部が自作農になったことである。かつては耕地の半ば近くが地主所有の小作地であったが,今日ではその大部分が自作地となり,農家は自分の所有地で農業を営む自作農となっている。(2)農業経営の規模が著しく零細なことである。明治・大正期以降,第2次大戦直後まで,日本の農家数と耕地面積は,それぞれ約550万戸,約600万haで,ほとんど不変のまま推移しており,農家1戸当りの平均耕地面積も,約1ha強というきわめて零細な規模のまま推移している。1980年代になっても,それは1戸平均1.2haにすぎず,西欧諸国の平均10~30haないしアメリカの200ha弱などと比較して,まことに零細な農業経営規模でしかないことが顕著な特徴である。経営耕地面積2ha未満の農家が総農家数の92%(北海道を除く),北海道でも10ha未満の農家が総農家数の73%を占めている(1983)ことが,このことをよく示している。

第2次大戦後の変化

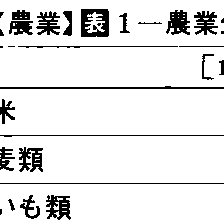

以上の基本的特徴をもつ日本農業も,第2次大戦後,一定の顕著な発達と変化をみせてきた。第1は農業技術の急速かつ飛躍的ともいえる発達であり,(1)土地改良事業による圃場整備,灌漑・排水施設の整備,農道の整備,(2)農業機械化の発達と普及(1950~60年代以降に急速に進み,稲作をはじめ各種の農産物について,耕耘,病虫害防除,収穫,調製など,多種な機械化が始まっている),(3)栽培技術の発達と普及(品種改良,肥料,農薬,病虫害防除,肥培管理技術など,ただし農薬多用が問題にされ始めている),などがそのおもなものである。第2は農業生産(農産物)の構成がかなり顕著に変化してきたことで(表1参照),稲作(米)は依然として第1位を占めるが,その比重は大幅に低下し,代わって野菜,果樹などの園芸作物,およびとくに畜産の伸長が著しい。畜産の中心は酪農,養豚,養鶏であるが,これらは1960年代以降,飼養農家数は一貫して減少しているが,総飼養頭・羽数および1戸当り平均飼養頭・羽数は一貫して増大しており,畜産専門化と経営規模拡大の傾向が顕著である。またここでは,購入濃厚飼料(輸入飼料)に依存する〈加工型畜産〉が主流となり,土地利用(飼料自給)と結びつかない畜産経営が増えている。さらに野菜,果実,花などでは,1960年代末ころから集約的な施設園芸(温室,ビニルハウスなど)が急速に普及しており,これらの結果として,加工型,施設型の非土地利用型農業と,米麦作その他の土地利用型農業との,二つの農業生産形態の分化,分裂の傾向さえ生じ始めている。

こうしたなかで第2次大戦後,農業生産はほぼ一貫して伸長してきた。農業総産出額(貨幣価値の変化を考慮しない名目の実額)は,1960年の1.91兆円から70年4.66兆円,82年10.7兆円と増大しており,1980年を100とする農業生産指数をとってみると,1960→70→82の各年で,全農産物総合が76.9→96.7→104.0,耕種総合(米麦や野菜,果実など)が105.0→107.9→104.7,畜産総合が26.9→73.2→103.0のように増大している。耕種総合の伸びが停滞しているのは,米や,とくに麦類,いも類,豆類,雑穀類などの生産が減退しているためで,野菜や果実の生産はこの間に大幅に伸長している。

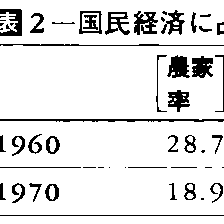

農業生産は増大してきたが,しかし,農業の国民経済ないし全産業中に占める地位は,この間に一貫して低下を続けている。農家数は1950年代に一時600万戸を超えたが,60年代には550万~560万戸となり,その後も,70年540万戸,83年452万戸と漸減している(なお,90年センサス以降変更された〈農家〉の定義によれば,1995年の農家数は344万戸)。全国総世帯中に占める農家世帯の割合(農家率),総人口中に占める農家人口の割合(農家人口率),総就業人口中に占める農業就業人口の割合(農業就業人口率),国内総生産額中に占める農業総生産額の割合のいずれをみても,1960年代以降,一貫して大幅な減少を続けている(表2参照)。農業のこのような地位低下は,農業の発展が他産業の発展に追随できないことを示すものであり,その結果でもある。実際また,就業者1人当りの純生産額を比較してみても(これを比較生産性という),1960年代以降ほぼ一貫して,農業の比較生産性は非農業のそれの20~30%台にとどまっている。

日本農業の課題

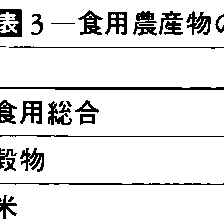

現代の日本農業が抱えている主要な問題をあげておくと,第1は,以上のような農業の地位の低下のもとで,農産物自給率が著しく低下していることである(表3参照)。とくに自給率低下の激しいのが麦類をはじめとする穀物,飼料,豆類などであって,たとえば欧米の先進資本主義諸国の穀物自給率が70~170%程度に達している(アメリカ162%,フランス170%,西ドイツ90%,イギリス77%,イタリア73%,1978年)のと比較して,まことに顕著な相違である(〈食糧自給率〉の項目参照)。この麦類,飼料作物,豆類,および雑穀その他の一部の普通畑作物が,国内生産の著しく不足している農産物であって,これらの海外諸国からの輸入が1960年代以降,一貫して激増している。貿易自由化に伴って,低廉なこれら農産物の海外からの輸入が激増したことが,実はその国内生産の減退と供給不足,自給率低下をもたらした主因であった。これに対して他方,米をはじめとして果物,野菜,畜産物(牛乳・乳製品,鶏卵,牛肉を除く食肉類),繭などは,1970年代以降,過剰生産の傾向が激化しているが,これも実は,上記の貿易自由化に伴う海外農畜産物の輸入激増の結果である(〈農産物貿易〉の項目参照)。これらの国内自給率が100%を割り,低下傾向にあるのは,米の場合は過剰生産対策として厳しい減産政策がとられてきた結果であり,その他のものについては,輸入増大が自給率低下を引き起こしているのであって,いずれにせよ過剰生産傾向にあることに変りはない。米については,生産調整という減産政策が1970年代以来実施されており,ミカン,野菜,牛乳,鶏卵,食肉類などについても,生産調整・需給調整が,最近,重要な課題とされている。このように,自給率低下のもとで,一方で〈不足〉,他方で〈過剰〉が併存しているのが現実であり,それらを合理的に調整して均衡のとれた農業生産を回復すること,また農産物の国内自給率を向上させることが,大きな課題となっている。

第2は,農業生産形態ないし農業技術に関する問題であって,(1)耕地利用率が大幅に低下し(1960年133.9→70年108.9→82年103.0),水田二毛作(水田裏作)が減退して稲作単作化が進んでいることである。これは兼業農家が増えて,作りやすい稲作だけに集中する傾向があることとも大いに関係している。(2)零細規模の個別経営が個別に農業投資や農業機械化を進めてきたため,その効率や採算が悪く,いわゆる過剰投資や〈機械化貧乏〉の問題が生じていることである。その打開の方法として,以下に述べる農業生産の協業化,その集団的組織化(農業生産組織化)を推進することが,重要な課題となっている。(3)既に述べたように土地利用型農業と非土地利用型(加工型,施設型)農業との分化と分裂,両者の遊離が問題となっており,この二つを合理的に結びつけ再編成することによって,地力維持増進の可能な,複合的な農業生産形態(農業経営の諸部門,諸作物の複合化)をつくり出すことが,今後の大きな課題とされている。

第3は,以上のすべての問題の根底にある,農業構造にかかわる問題である。(1)1960年代以降の高度経済成長の過程で農家労働力が農業労働以外に流出し,農家の兼業化が著しく深化していることである。総農家数中の兼業農家の比率は,1950年の50%(うち,農業を主とする第1種兼業農家28.4%,農業を副とする第2種兼業農家21.6%)から,60年65.7%(同33.7%,32.0%)→70年84.4%(同33.7%,50.7%)→83年86.8%(同16.2%,70.6%)と激増しており,その大部分(兼業農家の8割以上)は雇われ兼業農家である。また農家総所得中に占める兼業所得の割合も,1960年の49.8%から70年68.2%→82年84.7%と増大しているが,いずれにせよこれら大多数の兼業農家が農業に滞留していて,農業を専門とする専業農家の比重は著しく小さなものとなっている。兼業農家の占めるシェアは,耕地面積で75%,農業粗生産額で72%,米生産額で85%にも達しているが(1982),その生産能率や生産性,農業所得の水準は,専業農家のそれと比較して一般にかなり劣っており,これをどう解決していくかが大きな課題となっている(専業農家・兼業農家)。(2)既述のような農業経営規模の著しい零細性,それによる,農業だけで経済的に自立しうる農家の少なさ(総農家中の自立経営農家の割合は1960年8.6%,70年6.6%,82年4.5%),自給的農家の多さ(1980年代で約20%),といった点である。農業経営規模が全体として著しく零細なため,農業生産の能率も生産性も低く,農業所得の水準も低い。稲作単作に傾斜して耕地利用率が低下していることも,これに拍車をかけている。これらの点をどう打開し解決していくかが,今後の大きな課題とされている(なお,このような農業構造の変化に対応して1990年のサンセス以降,〈農家〉〈専業農家・兼業農家〉などの定義そのものが変更されたが,これについては両項目を参照されたい)。

以上の諸点,とくに農業構造上の諸問題を打開し解決するために,これまで各種の施策が講ぜられてきたし,また講ぜられようとしている。その一つは,中核となる農業の担い手農家を育成することであり,1960年代以降,自立経営農家の育成が試みられてきた(農業基本法農政がこれである)。その後,70年代の末ころから,より幅を広げた〈中核農家〉(中核となって農業を担っていく農家)の育成が目標とされ,農地の流動化(売買,賃貸借,農業経営の受委託など)を進め,中核農家へ集中させることによって,農業構造の合理的再編を図ることが課題とされるようになっている。また〈中核農家〉を中心に,農業生産の集団的組織化,その協業化,農作業の受委託を推進することも,重要な課題とされている(〈農業生産組織〉および〈農業経営受委託〉の項目参照)。もう一つは,単に少数の〈中核農家〉だけでなく,大多数の兼業農家をも含めて,より幅の広い集団的な農業生産組織化を実現していくことであって,それによって地域農業を全体として合理的に再編,再建することが,今後,とりわけ重要な課題とされている。

執筆者:御園 喜博

農業の歴史

気候と農法

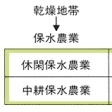

農業に最も大きな影響を与えるのは気候,とくに乾燥か湿潤かということである。乾燥か湿潤かを決めるのは気候学であるが,最も普通に使われるのは,フランスの地理学者であり気候学者でもあったE.deマルトンヌの考え出した乾燥指数である。それはI=R/(T+10)という数式によるもので,Iは乾燥指数,Rは一定期間の積算雨量をmmで,Tは同一期間の平均気温を℃で表したものである。この数式により,年の乾燥指数が20以上は湿潤,20以下は乾燥とする。しかし,農業的にみれば,年の乾湿よりも,植生の最も旺盛な夏の乾湿こそが重要である。そこで,夏の6~8月のみについて上記の数式で乾燥指数を計算してみると,夏指数が5以下の場合は冬雨(冬に雨が多く,夏に雨が少ない),5以上の場合は夏雨であることがわかる。この年指数と夏指数によってヨーロッパ,アジア,地中海地方を区分したのが図1である。乾燥地の農業で最も重要なことは,乏しい水をいかにして保つかということである。

Ⅰの地域は乾燥・冬雨で夏にほとんど雨が降らないから,夏作物(春に播種して夏に収穫する)は栽培できないが,秋に播種して初夏に収穫する冬作物は冬の雨によって栽培が可能である。すなわち,春から秋まで(ふつう2回)犂で浅く土地の表面を耕して毛細管現象を断ち,水分の蒸発を防ぎ(休閑保水作業),その水分によって冬作物の発芽を促す。その後は,冬の雨によって生育する。翌年の初夏に収穫された刈跡地は,その翌年の春まで放置され,その後はまた上記の浅耕を行う。このような農法を二圃式という。しかし,Ⅰの地域はほとんどが年雨量100mm以下の砂漠で農業は不可能であり,二圃式が可能なのは,Ⅰの地域でもきわめてわずかの地域にすぎない。砂漠地帯でも,河川あるいは井戸灌漑の可能な所でだけ農業が行われている。

Ⅱの地域は年指数からいえば湿潤地だが,冬雨で夏は極度に乾燥するため,二圃式が一般に行われて,農業的にはⅠの地域と同様の乾燥地である。ただ,乾燥地とはいいながら,Ⅰの地域に比べれば,はるかに湿潤であり,それゆえ,Ⅰの地域ではごくわずかの地域に行われるにすぎない二圃式が,Ⅱの地域では,ほぼ全域にわたって行われている。

Ⅲの地域は,乾燥・夏雨で,一年中で最も雨の多い夏に,耕地には夏作物が生えているので,犂によって浅耕・保水作業を行うことはできず,鍬によって中耕・保水作業を行う(中耕とは作物と作物の間の土を耕すことをいう)。そして夏作物の収穫直後,まだ夏の降雨が土中に残っている間に,犂で土地を浅耕して保水作業を行い,また春の播種直前にも(よほど乾燥のはなはだしい場合を除き)同様に犂による浅耕・保水作業を行う。

Ⅳの地域は湿潤地である。乾燥地で保水が重要であるように,湿潤地では除草が重要である。しかし,そのなかでも,同じく夏雨ながら,北ヨーロッパは東アジアや東南アジアに比べて,夏はるかに乾燥しているから,冬作物と夏作物を2年間,無除草で栽培することができる。しかし,3年目には耕地に雑草が繁茂するので,耕地を休閑し,夏に2回,犂で深耕して雑草を埋め殺す(休閑除草作業)。そうすれば,あと2年間は,再び無除草で冬作物と夏作物を栽培することができる。この農法を三圃式(三圃制)と呼ぶ。

最後に東南アジア,東アジアはきわめて湿潤で雑草が繁茂するうえ,もし休閑すれば,夏に分解した土中の有機質が雨で流失するから,地力が急速に衰える。それゆえ,夏作物を栽培し,絶えず中耕して除草をしなければならない(中耕除草作業)。

以上を要約すると,図2のようになる。ここから休閑農業,中耕農業という新しい概念を導き出すことができる。この二つの農業はきわめて対照的な性格をもち,休閑農業は中耕を必要とせず,休閑によって地力が回復するが,中耕農業は中耕を必要とし,休閑によって地力が衰える。したがって,休閑農業では,手間をかけても省いても,土地生産力があまり変わらないが,中耕農業では,元来手間を相当程度にかけなければ農業そのものが成立しないうえに,手間をかけた場合と,省いた場合とでは,土地生産力が大幅に違ってくる。それゆえ,休閑農業では,手間をかけるよりも,機械化(畜力化を含む)によって経営規模を拡大する方向に発展し,一方,中耕農業では,経営規模を拡大するよりも,よりいっそう手間をかける方向に発展する。

執筆者:飯沼 二郎

日本

史料の時代差

政治史と違って,産業の歴史に関する史料は豊富でないだけでなく,史料の性質にも時代による差異が大きい。原始時代については出土する遺物や遺跡そのものの性質による推論による以外に方法はない。史書が編さんされるようになれば,そのなかに農業・農民に関する政策はたどることができる。しかし,農業そのものについては《延喜式》などを通じて朝廷の営む農業については知ることができるが,一般農民の農業については説話や文芸作品にあらわれる断片に頼るよりほかに方法はない。荘園の時代になっても荘園領主の史料によらねばならない。領主の手に集まる年貢類の種類はわかっても,採集物か栽培作物かの判定の難しいものもある。江戸時代に入って初めて,領主側の史料のほかに著作物や農民史料によって,やや広く農業の姿を知りうるようになる。そこには古代・中世について知りうるところよりも遅れた生産の姿も多くみられる。その遅れた姿がいつ始まったかを知ることは不可能である。しかし可能性としては天皇家,貴族,各時代の領主たちについて知りうる進んだ農業の陰に,知ることの困難な,一般農民の生きるための農業として,江戸時代の遅れた農業と同種のもののあったことを推定することができる。以下,各時代の史料で知りうるところを記していくが,その陰にある遅れた姿は,江戸時代の姿から類推してもらわなければならない。

古代

弥生時代の農業,とくに稲作については土器に付着した籾痕,炭化米の存在によって古くから知られていた。その事実との関連で,石庖丁と呼ばれる石器が,穂首刈用の鎌の前身と考えられ,煮沸用の土器,籾貯蔵用の彩色土器も知られた。戦後の発掘は水田遺構の発見をももたらした。その規模には1住居址の住民の2~3年の労働では造成困難と思われる大規模のものもみられた。これに対して縄文時代については,直接農業の存在を知らせるものは,弥生時代との接触期の遺跡に籾痕のある土器が出るなどのほか,多くの証拠はない。ただ出土石器の形状から土搔きの道具と推定されるものがあったり,同時代と推定される泥炭層から栽培作物の種子が発見されることから,焼畑的な粗放農業が推定されるにとどまる。

大和朝廷成立以後の正史の類からは,農業政策の動きが知られ,諸記録,編纂物,文芸作品などを総合すると,古代・中世についての農業の姿をほぼ知ることができる。《万葉集》にうたわれるところからは,苗代を作り,田植をし,早生稲(わせ),晩稲(おくて)があり,多くの沼田のあったことが知られる。沢合の湿田が主たる耕地であった時代を想定することができる。伊勢神宮の予祝行事に田植の作業のないことは,湿田の多いこと,大和国の正税を納める正倉に稲穀のほかに穎稲(えいとう)(穂首刈りの稲)のあること,近世においても直播田のあることなどと考え合わせると,古い稲作方法に直播(じかまき)のあったことを推定させる。肥料として苗草を田に敷いたことも知られる。朝廷や上層貴族の直営田の田は田楽を奏しながら,着飾った早乙女多数の手で行われている。《枕草子》の叙景のなかには田植,稲刈りもあり,稲刈りは鉄製の刀ようのもので根刈りされていること,脱穀作業が〈こく〉という言葉で表され,2人が相対して回転する上臼を回して精米する姿も記されている。

畑作は《延喜式》の内膳司の耕作によって詳しくわかるが,そこでは厩肥(きゆうひ)も用いられ,京北園18町3反のほか合計7ヵ所の園地39町5反200歩に22種の作物が作られている。大麦,大豆,小豆の雑穀のほか,芋,瓜,茄子,アオナ(蔓菁),オオネ(蘿菔),チサ(萵苣)などがあり,さらに香辛料的な作物が多く,今日は野生となっているものもある。その耕作はかなり集約的である。ここに現れない作物としては小麦,アワ,ソバなどが各種の資料にみられる。朝廷の出した禁令には,畿内の特定場所での焼畑を禁止したものがあり,焼畑も多く行われたことを知る。

平城遷都に先立って大和盆地には条里制が施行されたが,その内部の土地の開田は,まず最初には周辺山麓部での溜池造成,次いで小河川よりの引水が進むにつれて進行した。このような田は稲作に水を要しなくなると,水を落として,畑状態にすることができる。これは二毛作を可能にする条件である。二毛作の起源は知ることはできないが,鎌倉時代に先立って1118年(元永1)ころより二毛作の行われたことを知ることができる。

湿田の多い古代に稲の地乾しをすれば,米は乾燥不十分な品質の悪いものとなる。古く841年(承和8)に架干しの奨励が行われているが,平安時代の中ごろに活動した曾禰好忠の歌には稲機(いなはた)の叙景がみられる。山田に作る稲の獣害を防ぐために仮廬を作ることを示す歌もある。

中世

鎌倉・室町時代に入ると稲田の犂耕もひろまり,二毛作の明証も出てくる。室町後期には三毛作も知られている。畿内の荘園のなかには領主層に瓜,茄子,筍などを上納する野菜の荘園ともいうべきものもみられるし,《洛中洛外図》の類には野菜を作る農家の姿などもみられる。荘園領域を限っての肥草料用の草刈利用の制限などもみられる。室町期に入ると,名主上層,在地の荘官,地頭などの名田(みようでん)を多く集めるものがみられ,それらは下人を使う手作地をもつとともに,下人層や傍系血族の手による新開(しんがい)地の開発,所有がみられ,戦国期を経て,近世への動きが進む。

江戸時代の諸相

江戸時代の農家の典型は,太閤検地によってつくり出された小農で,家族労働による小規模農業とされる。小農の営む農業は,米納年貢を納めるための稲作と,農家の生活を支える畑作で,自給的色彩の強いものである。これを出発点として野菜,綿,菜種,藍,紅花,大麻,養蚕などを通じて,大きな地域差・年代差をもちながら農民の手から商品として売られる生産物が増加し,地域によっては米も商品となっていくところの,変化の過程だったと要約できる。この間に自給肥料は魚類,油粕類の購入肥料を利用するようになり,同時に農具,作物品種も改良され,面積当り生産量も増加していく。この変化の全過程を通じて,田畑ともに毎年作付けを行い,さらに二毛作も一般化していると考えられる。

(1)遅れた農業の残存 近世に入って急増する史料の示すところでは,農家の形態も多様であり,使用労働力にも下人労働から日雇労働まで性質の違う多様のものがあり,技術面にも多くの遅れたものを残している。畑作では焼畑,牧畑があり,稲作では湿田における直播農業も各地に残っている。それらのなかには,連年作付けの普通畑作や田植をする普通稲作の補充物にすぎないものもあるが,焼畑のうちには対馬の木庭作(こばさく),隠岐の牧畑のように地域の農業の中心となるものもある。

対馬の木庭作は広葉樹木の林木の15~25年生のものを伐採し,その樹木で猪・鹿よけの垣を作り,その残りを焼いてその灰をかきならして,2~3年間各種作物を作付けするものである。作付期間が短いのは各種植物蔓で樹木を結んで作った猪鹿垣の耐久年数の短いことによる。作物は夏作のアワ,ヒエ,ソバ,豆類のほか,優良地には冬作の麦類も作られる。収穫は穂首刈りが麦についても行われ,脱穀は穂焼きを行っている。家畜も放牧であるが,作付けをする圃場と放牧地との関係は明確でない。この放牧場が作物作付畑と交替する形をつくっているのが隠岐の牧畑である。秩父について幕末期の《新編武蔵風土記稿》の記すところでは,収穫期に野獣追いの小屋を,家族数に応じて作り,この小屋に住んで野獣を追うというので,焼畑外の普通畑をどれだけ作りえたか疑問でもある。対馬以外にも焼畑主体に近い所のあったことを推測することができる。焼畑耕作は不安定であって,年によって青立ち・無収穫となる年も多い。対馬の優良耕地である麦木場にあっても収穫量は播種類の6~7倍にすぎない。

稲作にあって焼畑に相応する劣悪な耕作法は直播法である。《地方(じかた)凡例録》には撒播の蒔田(まきた)と,株播の摘田(つみた)の2種をあげるが,両者とも田植農法では成熟しがたい悪田での方法であり,〈関東筋山寄等悪地〉で行われるといっている。ここにいう山寄は必ずしも極端な山村ではなく,東海道筋の神奈川宿,保土ヶ谷宿周辺の谷戸(やと)田でも幕末期まで直播稲作が行われている。六角橋村は村内に神奈川宿用の溜池があるが,この水は農業には使われず,村内8町8反の田は全部直播田である。この田は〈足入沼田〉である。保土ヶ谷宿のうち神戸(ごうど)町には,1721年(享保6)14町6反余の田があるが,用水路掛りの8町8反は植田,天水場の5町8反は摘田である。谷戸の天水田は多く直播したとみてよいであろう。直播田は植田の田植期に半月ほど早く播種をして,反当1斗5升の種籾を使っている。直播稲作の行われた谷戸の天水田に類似する田は各地に多く,自然の湿地を用いたものであり,容易に開田しうるところから,各地で最も早い時代に稲作の始まった土地とみられる。その意味では稲作の初期の段階を示すものとみてよい。その点は畑作における焼畑も同様である。

(2)他人労働使役の3形態 近世の典型としての小農の農業と並んで,戦国期から近世・近代にわたってみられる他人労働使役の数町歩経営には,使用労働の質からみて大きくは三つの形態がある。第1の形態は奴婢に類する,身柄を主家が所有し,売買・質入の対象ともなる譜代下人と,その家の所有耕地の一部を耕作しつつ無償労働を提供する小作人労力を利用する,旧名主(みようしゆ)層の経営である。第2の形態はこの種の下人が独立し,小作人が物納小作料を納めるようになった段階の地主経営である。この種の経営の労働力は賃金前払いの年傭労働力となる。これは江戸時代の典型的地主農業で,これに対して第1のものは荘園制解体期における名主経営が山間僻地で古い特色をもちながら残存したものとみることができる。この二つの経営は,自給農業の姿を強く残している。この種の自給経営の特色は農具の鉄製部分や塩など,その地で得られない少数のものを,生産物と交換で入手するほかは,すべての生産・生活に要する資材を自家労働で入手することである。田の肥料には田植前に山野に自生する草や灌木の若枝を刈り取り,それを生のまま踏み込む刈敷を使う。畑の肥料には朝草を多量に刈って厩に入れ,牛馬に踏ませた厩肥や堆肥を使い,自家の屎尿や作物の残屑,台所の使い水なども肥料として使う。農具の木製部分も手作りにする。囲炉裏(いろり)で使う燃料も自家労力で調達する。これらのものを入手するためには入会(いりあい)林野が不可欠なものとして,村中で管理して利用される。

他人労働を使う第3の形態は,畿内についてみられるところで,月のうち10日,15日と働き日を決めて雇われるものであり,日割奉公人などと呼ばれる。勤め日以外は自家農業で働いたり,さらに別の家で日割で働くこともありうる。この形になると1日労働を売る労働力販売の性質を強くもってくる。このような労働力を利用する地主経営は生産物の一部を販売することを目的としたものに変わってきており,肥料,農具などは外部から商品として買い入れるようになっている。入会地をもたない新田地帯や,旧採草地を開拓された村などにみられる。20~25km離れた林野を入方(いりかた)として利用していた入会地は放棄され,山元の村では旧入会地を薪炭生産・販売に利用するものも出てくる。

(3)商品作物の栽培 このような生産物販売を目的とする農業の出現は,地域によって遅速の差が激しい。一般的には三都,城下町,人口の多い宿駅周辺農村での野菜栽培に始まるが,そのほかに綿,菜種,藍,紅花,養蚕などの加工原料栽培地で,都市近い農村で最も早く現れ,販売作物の作付比率も大きくなっている。大坂周辺農村や,大坂と海運で結ばれる瀬戸内海沿岸で,最も早く現れ,それら作物の小農層への浸透も深くなっている。そのような土地では肥料は都市の屎尿から干鰯(ほしか),鰊〆粕(にしんしめかす),菜種,綿実,胡麻の油粕などを多量に使い,栽培技術も精密になり,農具類も用途に応じて細かく分かれたものを新しく生み出している。稲作,麦作のための千歯扱き(せんばこき)が,扱き箸に変わって最初に作られ用いられるのも,このような土地である。大坂周辺ではこのような変化は元禄(1688-1704)前後からみられるのに対して,江戸周辺では化政期(1804-30)以後の時期から顕著になる。農業が販売を目的にするようになり,小農も同様の農業を営むようになると,自然変動や価格変動の影響を受けて負債を負い,土地を手放す者も出てきて,一方にはその土地を集中して,新しく地主になるものが生じる。広く各地で田畑永代売買禁止令が守られているなかで,商品生産地帯では禁令を無視して,耕地の喪失と集中が進んでいく。各種の加工原料作物が集中栽培される地域では,その加工の形で農村工業も発展していく。

近代

(1)開港の影響 明治以後の農業は外国貿易の影響と,地租改正によって土地所有が処分自由になったことなどによって変わっていく。前者は江戸時代農業発展の中心となった加工原料作物の多くのものを衰退させ,養蚕業,製糸,茶栽培,製茶などを発展させる。加工原料作物のうち,綿は,その加工過程が国内でも工場制工業となったことから,新しい機械紡績機に不適当な短繊維綿花であるため,国内紡績業も輸入綿を多く用いるようになり,1892年ころからは,かつての主産地を中心に,急激に減少していく。藍は初めフィリピン,インドからの輸入天然藍に押され,97年をピークに減り始め,さらに1910年ころ以後化学染料にその席を譲る。菜種,大麻も輸入品に押されて減少する。それとともに明治後期からはアワ,ヒエなどの雑穀も減少する。雑穀類の減少には,1897年ころから,急激に増加してくる桑園面積増大の影響も強い。自給農業地帯の畑作の利用形態も,早く商品生産に入った加工原料作物栽培地帯でも,明治に入って数十年の間に姿を変えてしまったのである。大正末期・昭和初年にかかると,もう一つの変化が作物のうえに現れる。野菜と果樹の著増である。

養蚕業,製茶業は1858年(安政5)の開港とともに,生糸,茶が主要輸出品となることによって,新しい産地を生むようになる。新興産地では1902年ころからの増加が激しく,雑穀作を圧倒し,旧採草地を桑園化し,さらに田をも桑園化させる地域も出てくる。養蚕,製糸業は17年までを頂点とし,昭和5年(1930)恐慌以後は衰退するが,果樹園化するものが各地に現れる。その勢いは戦後にいたって激しくなる。

(2)稲作の発展 この間の稲作は,近代的農学の影響と篤農層の努力によって発展する。その進歩のあとは1879年から83年に至る5年間の全国平均の反当収量1石197合が1935年以後5年の平均2石056合に増加したことによって示される。この発展の原因は土地改良,肥料の増投と施用法,品種改良,農具の改良・普及などにみられる。土地改良には多様の側面がある。江戸時代に粗朶(そだ)や礫を使った暗渠排水が現れるが,土管を伏せる方法が勧められるようになる。大河川の沿岸の低湿地では,明治中期以後大排水路を作り,動力排水機を用いるようになる。これには大河川の国営治水の進展も大きな意味をもつ。大正後期からは信濃川における大河津分水のような治水のための分水路設置の動きが出てくる。これは水害による収穫の不安定を除くとともに,乾田化を容易にする。佐賀平野における同じ時期からの灌漑体系の整備も大きな効果をあげている。1935年前後には大河川下流平野は生産力の最も高い稲作地帯となっている。

肥料の面では購入肥料使用増加のなかで,大豆粕,魚粕の輸入が増大し,チリ硝石などに始まった無機質肥料の使用は過リン酸石灰,硫酸アンモニウムの使用へと移り,化学肥料の国内生産も始まり,1931年には硫酸アンモニウムの国産量が輸入量を超え硫酸アンモニウムが最大の窒素供給源となっていく。この間近代農学は在来肥料の肥効を確かめることから始まって,窒素,リン酸,カリの合理的な施用法を確立するとともに,堆肥製造への指針も与えている。

品種改良はもともと農民の手によって,優良穂,変り穂の選抜(えり穂)によって行われ,明治中期までには多数の優良品種が成立していた。明治40年代からは国の農事試験場が組織的な改良に乗り出し,在来品種の整理,優秀種の純系分離,優秀種間の人工交配によって,多量の肥料に耐え,寒冷に強い,病虫害に強いなどの性質をもつ新品種を育成した。大正後期以後今日に至るまで,稲,麦の品種改良は国の試験場にゆだねられている。

これに対して農具の改良は民間の努力にまつものが多い。九州の無床犂(抱持立犂)による林遠里の犂耕普及の努力,往復耕のできる松山犂,肥後の(コ)犂,大正期に改良を続けた高北犂などによって,往復耕のできる短床犂が大正・昭和期の日本の犂の代表となる。このほか,脱穀機では明治期には鋼板を打ち抜いた千歯扱きの改良が中心となり,その後期から多様な足踏脱穀機製造の試みがなされた後,回転胴に曲がった針金を打ち込んだ足踏脱穀機に定着する。脱穀機には最も早く動力利用の試みがなされ,1927年に2万9000台,39年には21万台余などの数字をみることができる。

(3)地租改正の影響 地租改正は所有権の所在を,旧来の高持百姓に確定したほか,旧来の物納年貢を金納の地租とした。この後者は農民を生産物販売に駆り立てた。そこから作物の選択や少しでも多収穫の方法を求めようとする態度が生まれた。商品生産者となった農民のなかから,上述のような改良・発展が出てきたということができる。その反面では,新しい経済関係に適応できないで,処分自由となった耕地を売り払う農民も多数生じた。明治20年代には耕地の40%を超す部分が小作地となっている。この状況は大正後期以後小作争議を頻発させ,昭和初年の自作農創設の政策を経て,戦後の農地改革を呼び起こすことになる。

第2次大戦後

第2次大戦後の農業の変化は,1947年に始まった農地改革によっている。その方式は昭和初年からの自作農創設を大規模にしたものであるが,連合軍の占領政策の一環として解放規模を大にするとともに,国が一括して該当小作地を買い上げ,それを旧小作人に売り渡したこと,地価を法律施行時に公定し,インフレーション進行過程でも公定地価を固定したことから徹底的に行われ,残存小作地の比率は総耕地の11%台となった。これとともに米価政策その他,国の農業政策が手厚い補助金政策・融資政策をとったためと,工業拡大政策をとったことによって,60年代以後農業は大きく変貌した。その変化は全耕作過程の機械化,農薬,化学肥料,除草剤の多量の使用,酪農その他家畜・家禽飼育の大規模化,果樹,野菜の専業化などにみられる。その過程で犂耕作の家畜飼養は喪失して,一般農家の家畜飼育は減少し,堆肥・厩肥使用は激減し,旧採草地利用はなくなっていった。さらに大正期の農業発展の中心をなした養蚕業も急速にその地位を低めた。61年の農業基本法に基づく土地基盤整備は耕地1枚の広さを機械耕耘(こううん)に適した大型にし,選択的拡大は果樹,野菜,畜産経営への専業化の方向を強めた。

(1)機械化と農薬の使用 農業機械化の動向を概括しよう。耕耘過程の機械化は,戦前期に自動耕耘機と呼ばれた歩行型(使用者は歩く)のもので始まった。これも限られた高生産力地帯や地主経営に限られた。1955年以後,新しい小型の牽引型が現れるとともに激増を始めるが,国の統計は71年以後歩行型と乗用型に分け,後者を馬力別に分けるようになった。農家の個人所有と数戸共有だけで,両者を合して350万を超す数となっている。この頃耕耘過程の機械化は今日の姿に向かって急速に進む。10年後の81年には,総数は420万台を超すにいたっているが,この10年間に歩行型は12%を減じ,乗用型は5.3倍となり,1971年に15馬力未満の小型トラクターが70%を占めたものが81年には33%になるという大型化の傾向を示している。これは化学肥料のみを使うことから土が固くなったためであるといわれる。苗代での苗作りと田植は稲作中心の農業の特徴をなす作業であり,その機械化は困難とされたが,1965年前後から試作・試験が進み,70年に国の統計に姿を現す。その年3万0250台だった田植機は81年には188万台を超え,主要稲作地帯の普遍的農機具となった。これに先立って刈取・結束をするバインダー,刈取・脱穀をするコンバイン・ハーベスターも普及し始め,田植機用の育苗方法も完成して,稲作の全過程が機械化されたのが今日の姿である。畑作面にも機械化は進み,消毒も機械化され,酪農においても多頭飼育に応じて電動搾乳機(ミルカー)が普及している。

農薬は1955年前後から有機水銀剤,有機リン剤などの使用が急速に進み,これらの特性から多様の公害を生み出し,農薬の毒性を弱める努力は行われているが,現在では農薬抜きの農業は考えられない状態となり,公害の危険を大きく残している。化学肥料のみの使用は土壌を固結させ,耕耘機の馬力増大,農機具の頻繁な買替えの必要を生じ,自給物の減少による経費の増大とともに農家経済を圧迫している。

(2)畜産専業化 旧来の日本農業における家畜,家禽は,牛・馬耕用の役牛・馬,少数の豚,鶏に限られていたが,現在では家畜,家禽の飼育規模の増大とともに,それらが専業化し,普通作物栽培農家は無家畜,無家禽となっている。乳用牛,肉用牛,豚,採卵鶏ともに,近年著しく飼育戸数を減ずるなかで,総飼育数は増加を示している。その結果,1981年の数字では乳牛飼育1戸当り平均17.8頭,肉牛飼育1戸当り平均6.5頭,豚飼育1戸当り平均79.8頭,採卵鶏飼育1戸当り平均827羽という数字となっている。国の飼育規模別統計でも,その最上項を乳牛50頭以上,肉牛100頭以上,豚1000頭以上,採卵鶏5万羽以上とし,それぞれの最大規模項に乳牛では3140戸,肉牛で2800戸,豚810戸,採卵鶏290戸の戸数が計上されている。これらはいずれも農業統計が農家,準農家として数えているものである。これらの飼育には輸入飼料が使われており,日本の食糧自給率を低くする重要な要素となっている。

(3)農業従業者の減少 これらの諸変化とともに注意すべきことは,農家戸数,とくに専業農家が著しく減少し,農用地が減少するとともに,農業従業者が減り,従業者が老齢化するとともに,男子従業者比率の減少していることである。農家という言葉は国の農業統計では,地域差をもって農地5aまたは10a以上を耕すか,それ以下であっても前年度に一定価額以上の農産物販売をしたものすべてを含んでいて,その家が農業によって生計を支えているか否かという観点の加わらないものである。その数は戦後1960年までは600万を超すが,65年以降急激に減少し,81年には403万余戸となり,専業農家は1950年の308万戸から減少し始め,81年には58万戸足らずとなっている。農家総数の60%近くには農業専従者がなく,農業専従者のある農家中の26%は女子専業者のみとなっている。農業従業者の年齢構成をみると,年間29日従業以下の者(男子では総数の32%)をも含めた数のうち,男子では47%,女子では51%が50歳以上で占められている。

執筆者:古島 敏雄

中国

中国と日本とは,ともに水田農業,それを基礎にした農村集落,農村社会をもつ近似の国がらであるから,容易に相互の理解が得られると考えがちであるが,水田地帯が中国史の本舞台になるのは,まず隋以後のことで,それまでは黄河流域(中原)が中国の文化,政治,経済の先進地であった。

華北

中国文化はほぼ春秋・戦国の時代にその基礎がおかれたといってよく,中国最初の統一帝国である秦・漢帝国も黄河流域を基盤にして成立しており,いわば中国の歴史,文化,社会の諸性格は黄河流域の農業のうえに成立したものである。この地帯の農業(華北乾地農法)は畑作農業であり,ごく一部の灌漑地帯を除けば,ほとんど降雨のみにたよる農業である。

自然条件のうち最も農業に影響の大きい雨量は,関中では年平均400mm以下,河北平原ではだいたい600mm以下,しかもそのほとんどが6月下旬~9月中旬まで,さらにその半分くらいは8月の中旬ころに集中するという片寄った降雨現象を呈している。そのうえ耕地を形成する黄土は非常な微粒子で,水分を含めば水によく溶けたいへんな沃土になるが,一方,毛細管現象も強く,雨水は地下深く沈み,表土が乾燥しやすい欠点ももつ。それゆえ雨期後の地表はしだいに乾燥して,陽暦3,4月の播種期から発芽・生長期にかけては年間で最も耕地の乾燥した時となる。華北乾地農法の最大の危険性はこの播種期以後の水不足にあり,年間の農仕事はこの水不足への対処を軸に組み立てられるといってもよい。中国に〈十年九旱〉という諺(ことわざ)があるが,旱害とは主として播種期の水不足を意味し,ときには作付不能に及ぶもので,日本の旱害とは性質を異にする。

耕作の大略はまず秋にできるだけ深く耕起して底土を日に曝してケイ酸類を分解させておき,春になってまた耕起し(秋耕は深く春耕は浅く),播種期の雨を待つ。しかし黄土は微粒子で石灰分を含んでいるため,水分の多い間に土を動かすと耕土が硬くなり,ときには数年間耕作不能となるし,逆に遅れると水分が沈降するので,表土が乾きかけたとき(白背のとき)をねらって作溝・播種してすぐに覆土し,さらに耙(は)(まぐわ)をかけて土塊を砕く。次いで土中の水分を上昇させるため土壌を鎮圧(これをふつう労という)する。しかしそれだけでは毛細管の先端が地表に通じて乾燥した大気中へ蒸発するので,表土に耙をかけて毛細管の先端を遮断する。労,耙は回数が多いほど効果があり,華北農業の最も労力の要する点である。以上は6世紀の《斉民要術》によったものであるが,この耕→耙→労の3段階(耙・労は繰り返す)の作業は現在にもあてはまることであり,華北農業の原則はこの時代に大略確立していたといえる。

華北農業の特性については種々指摘できようが,(1)〈十年九旱〉の諺のごとく不安定である。(2)黄土は適当な水分があると肥効性が高いので,年による豊凶の差が大きい。《漢書》食貨志には大豊作は平年の4倍,大凶年は2割という数字をあげている。(3)不安定なるがゆえに多種の穀物を栽培する。(4)端境期を短くする必要上,土地の回転度を高めようとする。そのため高度の回転が可能であり,凶年にも強い良地が好まれ,〈薄地の広田より小地の好田〉ということになる。また農業の性格と社会との相互関係についての研究はまだ十分ではなく,今後の研究課題といえるが,中国社会の特色である族と家との二重構成は,生産性を高めるには5口の小家族単位が有利であり,飢饉に対処するには大きな単位で扶助する方が有効であるからであり,いわば不安定性と生産性の向上という2面に対処するための叡知である。また老人の地位の高いのは,農業に経験知を要求する度合が特に高いためであろう等々が指摘されよう。

華南

水田耕作では,およそ前5000年といわれる余姚(寧波の西方)河姆渡の水田遺跡から稲や骨器が,やや新しい銭山漾(浙江省湖州の南)から特定の作業目的をもつ石製・木製の多数の農具が出土して,当時すでに最も原始的な技術水準を超えていたと想定されるに及んで,水稲栽培の歴史も急に遡上した。しかし先秦時代の稲作の実態はまったく不明の状態にある。前漢から唐の中期までの稲作技術は〈火耕水耨(かこうすいどう)〉といわれているが,この4字だけでは低い技術内容からかなり高度の技術まで含みえて一定の解釈を下すことは無理で,その時点における水準より低い稲作技術の形容詞としか解釈できない。しかし〈火耕水耨〉から離れて,〈火耕水耨〉に対する応劭の注,《周礼》稲人の鄭玄の注,《斉民要術》の水稲・陸稲の記載などから想定すれば,基本的には,(1)連作,(2)直播,(3)何度かの除草,(4)秋の水落し,等々が行われ,ヒエを除去した後に補植する,というものであろう。しかし農業技術は風土的性格が強いため,同じ時代でも技術的に格差があり,水の豊かな先進地帯では後漢末には田植や米麦二毛作も実施されていた。現在の水田地帯である江淮以南の稲作技術が急速に発達したのは,華北が北方民族に支配され,優れた畑作技術をもつ華北の漢民族が大挙南下した東晋ころからで,江南稲作技術は多分に畑作の影響を受けて発達したものであろうが,その具体的な姿を史料的に証明することは現段階では不可能に近い。しかし唐の中ごろから江南は米作二期作,米麦二毛作が進み,宋代では反当収穫量も大略清末のそれと大差のないほどに上昇しているので,その技術は一応完成の域に達したといえるであろう。

南宋初期の《陳旉(ちんふ)農書》は水田耕作の心得として,自己の財力,地勢,耕耨の技術,天時,六種(何を播種すべきかの問題),居処,糞田(施肥),薅耘(こううん),節用,稽功,器用,念慮,祈報,善其根苗の各面からの配慮の必要性を説き,現在の心得と大差ないものがある。それ以後の米作には品種の改良,農具の進歩,西洋科学の流入による西洋式灌漑の若干の増加などがみられるが,基本的には大きな変化がないといえる。一言でいえば,それ以後は先進地帯の技術をいかに普及させるかということと,宋代からの商品作物の増加,例えば三呉(蘇州など)の地の織物工業を中心とする各種手工業の発展に基づく工業原料の栽培の増加,を背景とした流通経済に乗っていかに利潤をあげるかということがしだいに大きな目標となってきたようである。元代の《王禎農書》から農具のことが記せられるようになり,明末・清初の《補農書》に経営のことが言及されているのは,それゆえであろう。中華人民共和国成立後は,土地を国有にし,人民公社を作る(現在では責任請負制を導入し,集団農業を手直ししている)一方で,いわゆる八字憲法(土,肥,水,種,密,保,管,工)の各面より農業の発達,食料の増加自給に努めている。

執筆者:米田 賢次郎

ヨーロッパ

ヨーロッパ農業は休閑農業である。それは約8000年前,西南アジアのごく限られた山沿いの地帯において,麦を主作物とする二圃式として開始された。その地帯は,いわば農業の極限地域であり,冬雨の偏差によって,激しい豊・凶作を繰り返す。そのような不安定な状況を安定させるために,谷川の水を利用して灌漑することが始まった。それにより収量が安定するだけではなしに,3~4倍に増加する。やがて,このような小灌漑が,砂漠の中を流れるナイル川,ティグリス川,ユーフラテス川,ガンガー(ガンジス)川などの河川を利用する大灌漑組織にまで発展し,そのような組織を物的基盤として人類最初の古代国家が成立する。大灌漑組織は,造るにも維持するにも,個人の力を超えた集団の力を必要とし,それは氏族制から出発して古代官僚制国家に発展していく(なお西アジアの灌漑と農業の問題については,〈灌漑〉〈治水〉〈むら〉などの項目で詳述されている)。

二圃式から三圃式へ

一方,西南アジアで開始された二圃式は地中海北部(南ヨーロッパ)に伝播し,二圃式を物的基盤とし,ギリシアに典型的にみられるポリス国家(各家族が奴隷を所有する制度)を創出するが,二圃式のもつ不安定性ゆえに,ローマによって統一されるまで真の安定に達しない。

ローマの支配が北ヨーロッパに及ぶに従って,ローマ農法(二圃式と浅耕用のローマ犂)もまた北ヨーロッパに普及する。それ以前の北ヨーロッパの農業は,最も原始的な焼畑農法であった。北ヨーロッパでは夏作物の栽培が可能であったため,やがて二圃式の中に夏作物が入り込んでくる(冬作物→休閑のパターンから,冬作物→夏作物→休閑のパターンへ)。しかし,本格的な三圃式(三圃制)に移行するためには,三圃式にふさわしい犂と村落構造とが必要であった。

三圃式にふさわしい犂とは,浅耕用のローマ犂とは本質的に異なった深耕用の犂で,ゲルマン犂と呼ばれた。1世紀には,それは,ローマ犂と同じく牛2頭で引かれていたが,やがて馬6頭から12頭で引かれるように大型化し,車輪をもつようになる。また,村内の耕区が三つの耕区に分かれ,1筆の耕地が短冊形の条地(その面積はだいたい1エーカー)よりなり,条地と条地の間には垣根がなく(開放耕地制度),刈跡地は共同放牧地に供せられ(刈跡放牧制),全村民が播種も収穫も村の決りに強制的に従わせられる(耕地強制)村落共同体が成立する(図6)。もちろん,このような村落共同体は自然に成立するものではなく,人為的・政治的に成立したものである。古代社会に支配的であった氏族制が各家族に分解するにつれ,そのなかで最も有力な家族が他のすべての家族を支配するようになり,その有力な家族は領主に,その他の被支配家族は農奴になっていく。それは,二圃式から三圃式へ移行することによって急速に増大した農業生産力を,その有力な家族が確実に掌握するためでもあった。この領主が,みずからの支配を安定させるため,さらにより有力な領主との間にレーン関係(土地を媒介とする主従関係)をつくり上げると,ここに封建国家が成立する。西欧の封建国家とは,湿潤地農業から生まれてきた地方分権的な領主・農奴関係を,中央集権的な理念をもって安定させる体制だったといえよう。こうして11世紀から13世紀の間に,北ヨーロッパでは,二圃式から三圃式への移行に伴い,封建国家が成立する。一方,南ヨーロッパは,依然として二圃式が支配的で,今日に至っている(したがって,南ヨーロッパでは,ついに典型的な封建国家が成立することはなかった)。

三圃式から輪栽式へ

三圃式成立(13世紀)以後の北ヨーロッパの農業の発展は,家畜の飼料の変化によって3段階に分けることができる。なぜなら,19世紀中ごろまで主要な肥料は家畜の糞尿であり,したがって家畜頭数の増加が農業の発展と密接な関係をもっていたからである。まず,野草のみを飼料とする三圃式の段階から,耕地にクローバーなどの牧草を栽培する改良三圃式の段階へ(イギリスでは16~17世紀,フランスでは18世紀中ごろ以後,ドイツでは18世紀末以後),さらに耕地に牧草とともに根菜作物を飼料として栽培する輪栽式の段階へと発展する。改良三圃式は三圃式の一種であるから,従来の村落共同体の枠内で可能であり,このような村落共同体を基盤として農村家内工業(問屋制マニュファクチュア)が発展し,このようなブルジョア的発展を基盤として,封建国家は絶対王政,ブルジョア革命を経て資本制社会へと移行し,産業革命を迎えることになる。

産業革命に伴う工業人口(農産物需要)の急増に対しては,もはや従来の改良三圃式ではまかないきれないことになり,輪栽式へ移行する(いわゆる農業革命)。輪栽式は三圃式とまったく異なるから,従来の村落共同体の枠内では不可能であり,村内に分散していた各農民の所有する耕地を交換分合して1ヵ所に集中し,その周囲に垣根をつくり,各農場を個人所有化し,そのなかで初めて可能となる。それをイギリスでは〈囲込み(エンクロージャー)〉と称し,村内耕地の2/3の地主が賛成すれば囲込みが可能という法律を制定することにより,イギリス中の村落共同体が18世紀後半~19世紀前半にほぼ完全に破壊され個人化され,輪栽式が普及する。村落共同体の破壊とともに農村家内工業も破壊され,都市の機械制工場が支配的となる。イギリスにならって,フランス,ドイツなどヨーロッパ大陸でも,ほぼ同様な産業革命,農業革命が進行し,封建社会は資本主義社会へ移行する。そして,資本主義は封建社会の成立した所で初めて成立するといわれているように,封建社会の地方分権的な社会構造と,資本主義的発展が深い関係をもつことは注目されてよいだろう。ここに,西ヨーロッパに資本主義社会が典型的に成立する理由がある。

→農具

執筆者:飯沼 二郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「農業」の意味・わかりやすい解説

農業

のうぎょう

agriculture 英語

agriculture フランス語

Landwirtschaft ドイツ語

Ackerbau ドイツ語

農業とは、土地を利用して作物の栽培または家畜の飼養を行い、衣食住に必要な資材を生産する産業である。しかし、こういっただけでは、ほとんどなにもいったことにはならない。なぜなら、その内容が、時代・地域によって異なるからである。のちに、農業の起源について考察するが、最初の農業はおもに熱帯で行われ、おもな作物はヤムイモとタロイモで、おもな家畜はイヌ、ヤギ、ブタ、ニワトリのような小家畜、その利用方法も肉利用だけ、農具も鍬(くわ)と掘棒(ほりぼう)(その発達したものが踏鋤(ふみずき))だけであった。次期の農業はおもに温帯で行われ、おもな作物は穀物(ムギ、アワ、ヒエ、キビ、イネなど)で、おもな家畜はウマとウシのような大家畜、その利用方法も肉利用のみならず役力利用、乳利用、もっとも重要な農具は犂(すき)で、ウシやウマに引かせて土を耕起した。鍬や踏鋤はおもに園芸に用いられ、農業には用いられなかった。しかし、世界でも特殊な地域(たとえば日本)では、深耕用の犂がない時期が長く続き、鍬や踏鋤が犂にかわって農業に用いられた。このような違いは、どのようにして生じたのであろうか。以下、それを具体的にみてみよう。

[飯沼二郎]

農業と風土

農業は時代や地域によって異なるといったが、それはとくに風土の影響を強く受けるからである。農業には、時代とともに変わっていく面と、変わっていかない面とがある。なぜ変わらないかといえば、その風土が数千年間も変わらないからである。だから正確には、農業は風土という枠のなかで変化するというべきであろう。風土は、たとえば絵画を入れる額縁のようなものである。10号の額縁には10号の絵画なら入るが、10号以上の絵画は入らない。かつてアメリカの西部は不毛の地であった。しかし、19世紀後半に、鉄道が敷かれ、大型農業機械が導入されると、一変して世界第一級のコムギ生産地となった。しかし、それだからといって、西部の風土が変わったわけではない。ただ、その利用方法が変わっただけである。

[飯沼二郎]

乾燥地と湿潤地

風土といっても、農業にもっとも深く関係するのは、その土地が乾燥地か湿潤地かということである。気候学的に乾燥・湿潤を区別する幾多の定義があるが、それらのうちでもっとも一般的なものは、フランスの地理学者・気候学者のE・マルトンヌの乾燥指数という考え方である。それはI=R/(T+10)という数式で計算される。Iは乾燥指数、Rは一定期間の積算降雨量をミリメートルで表したもの、Tは同一期間の平均気温を摂氏温度で表したものである。もし、年の乾燥指数が20以上であれば湿潤地、20以下であれば乾燥地、とくに10以下であれば砂漠(降雨のみでは農業の不可能な地域)とするのである。しかし、農業については、年の乾燥指数よりも、夏の乾燥指数こそが重要である。それで、上記の数式を用いて、6~8月のみについて計算してみると、5以上の地域は夏雨型、5以下の地域は冬雨型であることがわかる。そこで、年指数20と夏指数5を組み合わせると、世界中の農業地域を次の四つに区分することができる。

Ⅰ 年指数20以下で夏指数5以下の地域

Ⅱ 年指数20以上で夏指数5以下の地域

Ⅲ 年指数20以下で夏指数5以上の地域

Ⅳ 年指数20以上で夏指数5以上の地域

第Ⅰ地域は、年指数20以下だから、もちろん乾燥地である。しかも、そのほとんど全地域が年指数10以下の砂漠であり、そこでは、河川や井戸水による灌漑(かんがい)が可能な所でのみ農業が行われる。そのほか、わずかに存在する年指数10~20の地域で、冬雨による農業が行われている。雨がほとんどないから、春から秋までは耕地を休閑し、乾燥地用の犂で普通2回、地表を浅耕・鎮圧して毛細管現象を断ち、地表からの水分の蒸発を防ぎ(休閑保水作業)、10月にコムギを播(ま)く。10月から翌年3月まで雨が降るから、それによってコムギは成長し、6月に収穫される。以後、翌年4月まで放置され、4月以降、ふたたび休閑保水作業を繰り返し、10月にまたコムギを播く(このような農法を二圃(にほ)式農業とよぶ)。

第Ⅱ地域は、年指数20以上だが、冬雨型なので、夏は乾燥し、二圃式が行われる。ただし第Ⅰ地域よりはるかに湿潤なので、全土で二圃式が行われる。

第Ⅲ地域は、年指数20以下の乾燥地だが、夏雨型のため夏作物の栽培が可能であり、したがって夏作物の播種(はしゅ)直前と収穫直後に、乾燥地用の犂で耕起するほか、とくに一年中でもっとも雨の多い夏には、耕地に夏作物があるから、犂は使用できず、鍬による浅耕と鎮圧が行われる(中耕保水作業)。

第Ⅳ地域は、4地域中でもっとも湿潤な地域であり、夏に雑草が繁茂するため除草が必要となる。しかし、湿潤とはいえ、夏指数が5~11の北ヨーロッパでは、1年目の冬作物と2年目の夏作物を無除草で栽培し、3年目に耕地を休閑して(このような農法を三圃(さんぽ)式農業という)、湿潤地用の犂で深耕・反転し除草を行う(休閑除草作業)。これに対し、夏指数9~107の東南アジアや東アジアでは、年中繰り返して鍬による中耕除草作業を行う必要がある。

なお、これまでの説明のなかで乾燥地用の犂とか湿潤地用の犂とかいうことばを使ったが、同じく犂といっても、乾燥地用のものと湿潤地用のものとでは形態も用途もまったく異なっている。前者は乏しい水分をいかにして効果的に保つかを主要な目的とし、後者は雑草に対して作物を守るために雑草をいかにして効果的に除去するかを主要な目的としている。したがって前者では浅耕し鎮圧する。その際、深耕や土壌の反転は水分の蒸発を促すから有害である。後者では深耕し土壌を反転して雑草を埋め殺す。その際、浅耕は除草にほとんど効果がない。それゆえ、前者は小型・軽量であり、これに属する主要な犂は、南アジアのインド犂、西南アジアから地中海地方にかけての彎轅(わんえん)犂、東アジアの中国犂などである。一方、後者は大型・重量であり(産業革命後、小型・軽量化)、これに属する主要な犂は、北ヨーロッパの方形犂、日本の無床(むしょう)犂・短床犂などである。

[飯沼二郎]

休閑農業と中耕農業

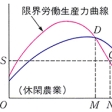

以上の説明を要約したのがである。これは保水農業と除草農業という基準で区分したものだが、それを休閑・中耕という基準から休閑農業と中耕農業として区分し直すこともできよう。両者はきわめて対照的な性質をもつ。夏に、より乾燥的な地域に成立する休閑農業では、夏に休閑し犂耕(りこう)することによって、保水あるいは除草に有効な働きをなし、地力を回復する。一方、夏に、より湿潤的な地域に成立する中耕農業では、夏に休閑するなら、地力の流失と雑草の繁茂を促すから、地力は劣化する。また、休閑農業では、播種から収穫までの間に中耕を必要としないが(中耕を必要とするのは園芸作物)、中耕農業では、すべての作物に中耕を必要とする(したがって、休閑農業におけるような農業と園芸の区別がない)。このような両者の差をグラフで表したのがである。これは、横軸に一定の土地面積の上に追増される労働量をとり、縦軸にそれぞれの労働量の平均労働生産力と限界労働生産力をとったものである。両曲線は当然、平均労働生産力の最高点Dにおいて交わる。労働価格がSの高さで表されると、Sの高さと限界労働生産力曲線の交点Cの横軸の位置ONが経済的合理的労働集約度である。このONはまた、この価格条件における労働受容力または労働消化力をも意味する。このからわかるように、休閑農業においては、じきに経済的合理的労働集約度に達してしまうために、一定の土地面積の上に労働力を追増するよりも、むしろ、土地面積そのものを拡大するほうを有利とする。一方、中耕農業においては、なかなか経済的合理的労働集約度に達しないから、土地面積を拡大するよりも、同一の土地面積の上に労働力を追増することを有利とする。そのため、休閑農業においては、労働粗放化(機械化)の方向に発展し、中耕農業においては、労働集約化(道具化)の方向に発展する。

しかし、産業革命のような非農業人口(農産物に対する需要)が急増するような場合には、以上のような基本的発展方向とは反する技術が導入されるが、それが基本的発展方向に馴化(じゅんか)され、さらに、それにふさわしい農村社会が政策的につくりだされるとき、その新農法は普及し、農業生産力は急増する。これが「農業革命」である。これについての具体的な説明は後述する。

[飯沼二郎]

農業の歴史

農業の起源

農業の起源については、20世紀前半にソ連のN・I・バビロフ、スイスのド・カンドル、アメリカのC・O・サウアー、ドイツのハーンEduard Hahn(1856―1928)などが、それぞれの説を主張したが、それらを集大成したのがドイツのウェルトEmil Werth(1869―1958)である。

ウェルトは、サウアーの「文化複合」説とハーンの「鍬(くわ)農耕から犂(すき)農耕へ」説を結合して、「鍬農耕文化複合から犂農耕文化複合へ」という学説をつくりあげた。「文化複合」というのは、農業をあらゆる物質文化の複合体として把握する考え方である。人類は採集狩猟段階から、約1万5000年前、熱帯地方で鍬農耕段階に入り、やがて鍬農耕を温帯地方に適合させる努力から犂農耕が生まれた。

鍬農耕文化複合と犂農耕文化複合の地域は、熱帯と温帯に広範に存在しているが、それらが世界の各地で相互に無関係に発生したと考える人があるかもしれない。しかし、これらの文化複合を構成している要素の一つか二つが、いくつかの地域で偶然に発生するということがあったとしても、これらの構成要素のすべてが、いくつかの地域で相互に無関係に発生するということはありえないから、かならず地球上の1か所で発生し(第一次中心地)、そこから各地に伝播(でんぱ)したものと考えなければならない。伝播の過程で、さらに新しい作物を加えることが考えられるが、とくに新しい作物が多く累積する地域を第二次中心地と名づけよう。ウェルトによれば、その地域と主要な作物は次のようである。

鍬農耕 第一次中心地(東南アジア)――バナナ、タロイモ、ヤムイモ、パンノキ、サトウキビ

同 第二次中心地(アメリカ)――トウモロコシ、ナンキンマメ、カンショ、バレイショ、カボチャ、ワタ、トマト、タバコ

犂農耕 第一次中心地(西南アジア)――オオムギ、コムギ、エンドウ、ブドウ、ナス

同 第二次中心地(北東アフリカ)――テフ、シコモーレ、コーヒー、トウゴマ

同 第二次中心地(西南アジア~地中海地方)――ライムギ、エンバク、ニンジン、オリーブ

同 第二次中心地(東アジア)――キビ、アワ、ダイズ、チャノキ、クワ、ウルシ、ミツマタ

そして、これらの発生地を異にする作物が、その後、世界各地で混合して今日の農業が形成されたとするのである。

このウェルトの説は、農業の起源についてもっとも有力な説だが、それ以外にも諸説がないわけではない。たとえば中尾佐助(1916―1993)は、根栽農耕文化、サバナ(サバンナ)農耕文化、地中海農耕文化、新大陸農耕文化がおのおの独立に発生して、のちに混合したと主張する。

しかし、いずれの説をとるにせよ、今日、熱帯の主作物がタロイモ、ヤムイモであり、温帯の主作物が穀物であることは変わらない。われわれにもっとも関係の深いのは穀物であるから、以下、穀物栽培の歴史について記述する。

[飯沼二郎]

休閑農業の歴史

コムギ、オオムギの発生地が西南アジアであることは前述した。考古学的発掘によれば、これらは、いまから約1万年前、西南アジアの比較的降雨のある冬雨地帯(マルトンヌの年乾燥指数10~20)に二圃(にほ)式農業として成立した。降雨があるといってもわずかであるうえに年の偏差が大きく、収穫がほとんど皆無の年も少なくなかった。それで、収穫を安定させるために、水が利用できる所では灌漑(かんがい)が始まった。まず初め、山間の細流や泉の水を利用して行われた。灌漑は収穫を安定させるだけではなしに、それを2、3倍にする(1960年のイランの農業統計でも平均して灌漑地は非灌漑地の約2.2倍の高い収量を示していた)。

やがて、このような灌漑技術が、気候の乾燥と低湿地のために居住が不可能であったティグリス、ユーフラテス両川の沖積地帯に導入され彎轅(わんえん)犂が使用された。生産性が高く、安定度の高い灌漑農業の発達は、急激な人口増加をもたらすとともに、農業に従事しない人々――商工業者や一群の支配階級――を生み出す。こうして紀元前三千年紀に、ユーフラテス下流域にまず都市国家群が成立し、やがて北方に領域を拡大してアッシリア王国、バビロニア王国に発展した。灌漑技術は、さらにナイル川やインダス川にも伝播し、それぞれに古代国家を発達させた。なお、この地域のもう一つの灌漑方法として、カナートとかカレーズとかよばれるものがある。掘り当てた伏流水を砂漠の下に長いトンネルを掘って耕地に導く井戸灌漑である。

[飯沼二郎]

二圃式から三圃式へ

古代ギリシア、ローマの農業は、西南アジアの二圃式が伝播したものと思われる。耕地は、彎轅犂によって十字に浅耕されたから、方形をしていた。やがて、ローマの二圃式と彎轅犂は、ローマの領土の拡大とともに北ヨーロッパに伝播したが、北ヨーロッパは南ヨーロッパと異なり夏雨型の湿潤地であり、三圃式がゲルマニア地方の方形犂と結び付いてしだいに北ヨーロッパに普及し、ほぼ13世紀ごろまでに、ヨーロッパは北に三圃式、南に二圃式が一般化する。

三圃式は村落共同体の存在を前提とし、さらに村落共同体の形成は封建制の形成と結び付く。耕地は道路によって三つの耕区に区分され、一つは休閑地、他の二つは穀物畑になっていた。各耕区はさらにいくつかの小耕区に分かれ、各小耕区はさらにいくつかの条地に分かれている。普通、小耕区は12ないし20エーカー、条地はだいたい1エーカーほどであった。方形犂は重く、多数のウマ(普通4~6頭)によって牽引(けんいん)されたから、その転回度数を減らすために条地は短冊形をなし、犂耕(りこう)は小耕区ごとの共同作業によった。条地と条地との境には垣がなく、犂(す)き残された草地か、簡単な境界標があるにすぎず、また耕地には農道もなかったから、播種も収穫も定められた期間内に全村一斉に行わなければならなかった(これを「耕地強制」という)。家畜は春から夏まで共同放牧地に放牧され、冬作物(コムギなど)と夏作物(オオムギなど)の収穫後は、それぞれの刈り跡地に放牧された。一方、夏の間に採草地で干し草をつくり、11月から翌年3月まで、雪のため放牧できない家畜の舎飼いに用いられた。

[飯沼二郎]

三圃式から輪栽式へ

三圃式成立以後の北ヨーロッパの農業の発展は、家畜の飼料の変化と大きな関係をもっていた。なぜなら、19世紀の中ごろまで、主要な肥料はほとんど家畜の糞尿(ふんにょう)(厩肥(きゅうひ))であり、したがって農業生産を発達させるためには家畜の頭数を増やす必要があったからである。まず14世紀ごろから、北イタリアと低地地方で耕地における牧草(一般にクローバー、アルカリ性土壌ではルーサン)の栽培が始まり、17世紀にはイギリスに、18世紀にはフランス、ドイツに広まった。そのやり方は、コムギ→オオムギ→休閑の三圃式において、オオムギとともにクローバーを混播し、オオムギの収穫後と翌年(休閑)の2年間、耕地をクローバー畑にするのである。しかし、18世紀後半、イギリスに産業革命が起こると、この程度のことでは非農業人口の急増に追い付けなくなり、耕地にさらに根菜飼料(カブなど)が導入された(したがって作付け方式はコムギ→カブ→オオムギ→クローバーとなり、これを輪栽式農業とよぶ)。クローバーとカブの栽培は、飼料→家畜→厩肥の増加をもたらし、収量の増加をもたらすとともに、家畜の年間舎飼いを可能とした結果、放牧地と採草地を不必要とし、耕地の増加をもたらした。

しかし、クローバーの栽培のみであれば、従来の村落共同体(三圃式)の枠内でも可能であったが、カブの栽培となると(カブは元来、園芸作物であったから)、2回の中耕を必要とし、かつ刈り跡放牧を不可能としたから、村落共同体の枠内には収まりきれず、これを破壊し交換分合して、それぞれに垣を巡らした個人的な農場にすることが必要であった。これを囲い込み(エンクロージャー)という。それは全村一斉に行うことが必要であったから、イギリスでは18世紀初め以来、囲い込み法が制定され、村落の耕地面積の3分の2以上の所有者が賛成すれば実行できることとされた。産業革命期に囲い込みは急速に進み、それに伴って輪栽式(その発生地の地名をとって当時、ノーフォーク農法とよばれた)も普及した。ただ、カブの中耕を人力で行う限り、これはノーフォーク以外にはなかなか広まらず(ノーフォーク北部は砂質地)、18世紀初めタルJethro Tull(1674―1741)によって発明された馬力条播機が普及し、中耕が畜力化されるに及んで、初めてノーフォーク以外にも広まったのである。これを農業革命という。

畜力中耕とともにノーフォーク農法は19世紀から20世紀にかけて西欧、アメリカ、ついで東欧に広まり、各地で農業革命を引き起こした。なかでもアメリカの農業革命は、ひとり休閑農業に対してのみならず、中耕農業に対しても大きな影響を及ぼした。19世紀中ごろの南北戦争の人手不足から、アメリカ北部の工業地域では農業機械の発明が相次いだが、とくに重要なものは自動刈取機と自動脱穀機であった。南北戦争後、ホームステッド法と鉄道敷設により西部・中西部の開発が急速に進められたとき、これらの農業機械、とくに刈取機と脱穀機とトラクターが結合(コンバイン)されたコンバインが威力を発揮した。今日、コンバインは資本主義国と社会主義国とを問わず、また休閑農業と中耕農業とを問わず、世界中に普及し、とくに人口の希薄なカナダ、アルゼンチン、オーストラリアなどで、コムギ生産に貢献している。アメリカに始まるいわゆる新大陸の農業革命によって、安価で良質な農産物が大量にヨーロッパに輸入され、19世紀末にはヨーロッパ各国に農業恐慌を引き起こした。フランスやドイツなどは関税障壁を設けてそれを防止したが、自由貿易の国イギリスは、農業を急速に衰退するままに放置した。今日の状況についてはのちに改めて考察する。

最後に確認しておきたいことは、休閑農業の固有の発展方向(機械化)に反する労働集約的技術(人力中耕)が導入され、それが固有の発展方向に馴化(じゅんか)されるとともに(畜力中耕)、また、それにふさわしい農村社会がつくりだされて、急速に普及して農業生産を発展させる、それが休閑農業における農業革命の特徴だということである。

[飯沼二郎]

中耕農業の歴史

中耕農業も、休閑農業と同様に乾燥地から湿潤地へと発展している。文献上、もっとも古くさかのぼれるのは北インドと北中国(華北)で、いずれも年の乾燥指数が20以下の乾燥地である。

[飯沼二郎]

北インドと北中国の古代農業

北インドでは紀元前1000年ごろには家畜と犂をもち、夏作にキビ、冬作にオオムギなどをつくり、また華北では前2000年ごろにアワ、キビ、オオムギなどをつくっていた。ここに、すでに、休閑農業との違いがはっきり現れている。一つにはアワ、キビのような雑穀の栽培、二つには二毛作が行われていることである。休閑農業では二毛作は不可能だが、中耕農業では夏雨のため夏作が可能なうえに、冬は乾燥するのでムギ作が可能なのである。これらの雑穀は、やがて東南アジアや東アジアへ伝播していった。

北インドと華北の古代農業の姿を推測する手だてとして、これらの地方で現在どのような農業が行われているかをみてみよう。

北インドの現在の農業は、夏作物(雑穀、マメ、ワタなど)を6、7月に播(ま)き、10、11月に収穫し、また冬作物(コムギ、オオムギなど)を10、11月に播き、翌年の3、4月に収穫する。犂耕は6月のモンスーンとともに開始され、犂は2頭のウシで引かせるインド犂で、犂耕後はかならず板の上に人が乗り、ウシに引かせて鎮圧をする。播種は、土壌が乾燥しきってしまわないうちに、すばやく種子を適当な深さに埋めなければならないから、2頭のウシに引かせた播種機が用いられる。中耕は夏作物には普通2回、冬作物には行われない。休閑中に犂による保水作業が行われる。

また、現在の華北の農業も、これに似ている。夏作物はアワ、キビ、トウモロコシ、アサ、マメ、ワタなど、冬作物はオオムギ、コムギなどである。夏作物の収穫直後、まだ夏雨による水分が土中にある間に犂耕し、ただちに耙(は)や蓋子(がいし)などによる砕土・鎮圧作業が続く。春にも、播種に先だち、犂耕と砕土・鎮圧が行われるが、あまり乾燥が激しいときには犂耕は省かれる。播種は耬(ろう)(中国の播種機)による。

このような農業がいつごろから始まったかは、北インドについては正確にはわからないが、華北については、少なくとも現在の型の犂ができたのは漢時代だといわれている。いまから約2200年前である。古代農業では、犂などの農具はもっと単純なものを使用していたにしても、農作業の手順はほとんど変わりはなかったのではないかと思われる。

[飯沼二郎]

イネの起源と伝播

中耕農業の主作物の一つであるイネは、雑穀に比べて、はるかに複雑な伝播経過をたどった。渡部忠世(わたべただよ)(1924―2024)によれば、アッサムから雲南に至る山岳地域で、焼畑農耕のなかから稲作が発生したという。陸稲(おかぼ)的なイネが長い間優先的な地位を占めていたが、紀元後に至って、しだいに小河川の流域の比較的に水がかりのよい湛水(たんすい)地に栽培され、籾(もみ)粒の丸い日本種に近い水稲的なイネに交代した。メコン、メナム、イラワディ川などの河谷に沿って南下し、一つは揚子江(ようすこう)の河谷沿いに北上して日本にまで達する流れとなり、いま一つはブラマプトラ川に沿ってインド東部の低湿地に分布したインド種的なイネとなり、やがて13、14世紀ごろからベンガル湾を越えて東南アジアに入り、それまで日本種的なイネが分布しえなかった平野部の低湿地に分布した。

東南アジアには、穀作が行われる前に、タロイモ、ヤムイモを主作物とし、掘棒と鍬のみを農具とし、小家畜のみを飼育する農業(ウェルトのいう「鍬農耕文化」、中尾佐助のいう「根栽農耕文化」)が行われていた。

中尾は、さらに、根栽農耕文化の二次的発展形態として、西はアッサムから中国南部を通り、東は西日本に至る地域に「照葉樹林文化」を提唱する。それは根菜農耕文化からはサトイモ(タロイモの一種)とヤマノイモ(ヤムイモの一種)を受け取ったほかイモ作は発達せず、かわってコンニャク、シソ、ウルシ、チャノキ、ミカンなどを栽培し、カイコを飼育し、焼畑農耕のなかから稲作を生み出した。そのほか、酒のような飲料、さらには宗教に至るまで、特殊な文化内容をもつ。日本には、縄文時代に伝えられた。

[飯沼二郎]

中国とインドの稲作技術

中国最古のイネの考古学的資料は、河南省仰韶(ぎょうしょう)(前2200~前1900)から出土しているが、当時この地方でイネが栽培されたとすることについては否定的意見が強い。仰韶文化は河南・陝西(せんせい)・山西・甘粛(かんしゅく)を中心とする黄土地帯に広くその遺跡を残しているが、もっとも多い作物はアワである。黄河の中・下流において仰韶文化に続くものは竜山(りゅうざん)文化で、ついで、この竜山文化のなかから殷(いん)文化が生まれてくるが、いずれもアワを主作物とする農業であることには変わりがない。

一方、華中において、華北の仰韶・竜山文化に並行すると考えられる屈家嶺(くっかれい)・青蓮岡(せいれんこう)・良渚(りょうしょ)文化は、すべて米を出土し、また遺跡の立地からみても、水稲耕作にきわめて便利な位置が選ばれている。稲作のみならず、近くの河川・湖沼から貝や魚をとり、イノシシやシカをとる狩猟・採集生活もいっしょに行っていた。華北の殷周文化と並行すると考えられる揚子江下流域の湖熟文化においても、稲作が行われ、石包丁などの石器とともに青銅器も用いられた。

前2世紀の華中の稲作の一般的な状況を示すと思われる文献がある。『漢書(かんじょ)』武帝紀に収められた詔勅に、「江南之地火耕水耨」(江南の地は、火で耕し水で耨(くさぎ)る)とあるのがそれである。これは、当時の華北の進んだ農業(畑作)に対して、華中の農業(稲作)の後進性を示したもので、乾期に雑草を焼き払い、その跡にイネを播き、雨期に水を入れてイネとともに成長した雑草を殺すやり方である。焼畑農耕の一種とも考えられ、おそらく照葉樹林文化のなかで成立した最古の稲作の状態を示すものであろう。犂もないところから、ウェルトのいう鍬農耕文化に属するものと考えられる。このように深く湛水して除草の煩を省く農法を「常湛(じょうたん)法」とよぼう。今日でも東南アジアの稲作は、この農法によっている。

その後、6世紀の華北の農書『斉民要術(せいみんようじゅつ)』には、何度も水田の水を落とし(中干(なかぼし))、雑草を鎌(かま)で刈り取る新しい稲作が記述されている。これを「中干法」とよぼう。

一方、インド最古のイネの考古学的資料は、ビハール州やグジャラート州などから出土し、いずれも前2300年ごろと考えられるが、6~8世紀ごろに成立したと思われる北インドの農書『クリシ・パラーシャラ』にも、華北と同様の中干法が記されている。

イネは水草ではなく、根が酸素を呼吸しているのだから、中干をすればイネは強健になり収量も増える。しかし、そのためには水の掛け引きを可能とする土木技術の発達が前提となる。華北では戦国期(前3、4世紀)に鉄器とともに土木技術が発達する。おそらく、照葉樹林文化で発生した稲作(常湛法)が北上して華北の戦国期に中干法に変換したものであろう(北インドについては、よくわからない)。

華北の中干法は中国犂と結び付いて(すなわちウェルトのいう犂農耕文化に転換して)東アジア・東南アジアへ、また北インドの中干法はインド犂と結び付いて東南アジアへ伝播した。しかし、東南アジアは中干法を拒否し、中国犂・インド犂のみを受け入れた。今日でも、中国犂・インド犂と結合して常湛法が行われている。

[飯沼二郎]

日本農業の発展

縄文時代は基本的に狩猟・採集経済であったが、人口が極端に東日本、とくに関東や中部地方に集中していた。それは、東日本の落葉広葉樹林地帯では、イノシシやシカなどの動物や、ドングリ、クリ、クルミなどの堅果類、またサケやマスなど、縄文人にとってもっとも重要な食料がきわめて豊富だったのに対して、西日本の照葉樹林地帯では、自然の恵みがそれほど豊かでなかったためである。このような不利な環境を補うものとして、西日本ではしだいに農業が発達した。それは、アワ、ヒエ、モロコシなどの雑穀を主作物とする焼畑農業である。縄文時代の西日本文化を前述の照葉樹林文化の一部とみなす考えが、最近定着しつつある。このような縄文時代における農業が、後の稲作の急速な普及の前提となるのである。

以下、日本の農業の発展を耕起具によって区分し、前4世紀ごろから10世紀ごろまでを鍬(主として木鍬)の時代、以後16世紀までを犂(長床犂)の時代、以後19世紀までを鍬(鉄鍬)の時代、19世紀以後今日に至るまでを犂(無床犂・短床犂)の時代、というように四段階に分けて考察を進める。

(1)第一段階(木鍬段階) 日本へは前4世紀ごろに、揚子江下流域から朝鮮南部を経由して北九州に稲作が伝えられ、急速に日本全土に広まるが、農具はすべて木製で、鍬と鋤のみで犂はなかったから、その稲作は常湛法であったと考えられる。後4世紀以前の水田遺跡は、いずれも地下水位の高い、一年中、水がたまっているような所である。4世紀末、華北の中干法が朝鮮を経由して日本に伝えられ、以後、地下水位の低い、水はけのよい所に水田がつくられるようになる。中干法とともに、朝鮮から鉄製の鋤や鎌が伝えられ、日本でも鉄製の鍬がつくられるようになるが、当時なおそれは貴重品で、一般の農民にまでは普及しなかった。

7、8世紀ごろ朝鮮から鉄製の犂も伝えられるが、それには2種類あった。元来、華北で戦国期につくられ始めた中国犂は乾燥地用のものであるから、長い犂床が深耕を阻止していた(長床犂といわれる)。それが湿潤な朝鮮において深耕用の無床犂につくりかえられた。朝鮮の古墳から出土した最古(5、6世紀)の犂はいずれも無床犂だと考えられている。以後、朝鮮では20世紀に至るまで、水田用の長床犂と畑地用の無床犂が併用された。日本へも両者が導入されたが、一般に普及したのは長床犂であった。なぜなら、長床犂では深耕はできないが、長い犂床が水田の耕盤(水を通さない地層)をつくるのに有効であり、かつ、深耕には一般に鍬や踏鋤が用いられたからである。

(2)第二段階(長床犂段階) 10世紀ごろになると、農民にも鉄鍬が普及し、さらに上層農民には長床犂も普及した。上層農民というのは、当時、名主(みょうしゅ)とよばれ、その経営は一町歩から数十町歩まで大小さまざまだったが、名子(なご)とよばれた住込み労働者を家族ごと邸内に住まわせ、農耕はじめ生活の全般にわたる労役に従事させた。名子は、そのような労役の余暇に、名主から与えられたわずかばかりの土地を鍬で深耕し、下草などを肥料として豊富に施用したから、その土地の収量と名主の水田の収量との間の格差はしだいに大きくなっていき、名主は田地を自営するよりも名子に貸して小作料をとるようになった。

名主の上に領主がいる。名主の寄生地主化が進むにつれて、領主は直接、名子を貢租の納入者として把握したほうが、確実でもあり、貢納を増やすこともできると考えるようになる。こうして、全国的に名主を排除したのが、豊臣(とよとみ)秀吉の「太閤(たいこう)検地」であった。

(3)第三段階(鉄鍬段階) 名子を本百姓とする近世の村落が成立すると、近世を通じて、長床犂の農業はほとんど発展せず、鍬の農業のみ大発達を遂げた。地形や土質や作業に応じて各種の鍬が考案され、たとえば大坂では、播種に際して、畦(あぜ)づくり、播種溝切り、播種後の覆土に、それぞれ異なった形の鍬が用いられた。とくに備中(びっちゅう)鍬は注目に値する。鍬は本来、中耕用具であり、深耕は犂で行うのが世界共通であり、備中鍬のような深耕用の鍬などというものは、世界中で日本にしか存在しない。

肥料も、従来、人糞尿と刈敷(かりしき)(下草など)が主要なものであったが、近世には油かす、鰯(いわし)かす、鰊(にしん)かすなどの購入肥料(金肥(きんぴ))も用いられ、とくに近世後期には、都市近郊の野菜や、一般の商品作物(ワタ、果樹、ハゼ、イグサ、カンショ、アイなど)の栽培が盛んになった。

(4)第四段階(無床犂・短床犂段階) 明治以後の特記すべき変化としては、犂による深耕が日本で初めて一般化したことである。明治初年、福岡地方で行われていた無床犂による水田の深耕が全国に普及した。朝鮮の無床犂が対馬(つしま)に伝わったのは1700年(元禄13)ごろのことであるが、それがさらに北九州に伝わって畑地に用いられていたものを、明治初年、福岡の農民が水田に転用したものであろう。

しかし、無床犂を用いるためには、水田が乾田化・整形化されていなければならない。それは当時、耕地整理とよばれ、全村一斉に行うことが必要であった。当時の日本の水田は不整形かつ湿田が多かった。そこで、1899年(明治32)に耕地整理法が制定され、村の耕地面積の3分の2以上の所有者が賛成すれば耕地整理を実施できることとした(イギリスの囲い込み法とまったく同じ)。

耕地整理に伴って畜力深耕は普及するが、時あたかも産業革命期であった。イギリス産業革命期に囲い込み法に伴ってノーフォーク農法が普及して農業生産が急速に発達したのと同様、産業革命期に耕地整理法に伴って福岡農法(畜力深耕)が普及したのが、日本の農業革命である。ただ、無床犂は、犂床がないためまったく不安定だったから、もっと体力も熟練も必要としない深耕犂の発明が一般に要望され、それにこたえるために各種の短床犂が発明された。

畜力深耕は、従来の人力深耕に比べて4、5倍も労働能率を高めたから、その余力をもって経営の複合化が進められた。とくに二毛作の普及は目覚ましく、1886年に全国の耕地の25%弱であったものが、1940年(昭和15)には42.8%になっている。

畜力深耕は、中耕農業の固有の発展方向である労働集約化に反するものであるが、そのような異質の技術によって、経営規模の拡大ではなしに、固有の発展方向である労働集約化がいっそう推進されたところに、中耕農業における農業革命の特徴がみられる。

[飯沼二郎]

農業の現状

世界の農業

第二次世界大戦後の世界農業のひずみは、開発途上国の食糧不足と先進国の過剰問題が併存していることである。

開発途上国の食糧不足の典型的な例としては、1985年に世界的に大問題となったアフリカの飢饉(ききん)があげられる。これは干魃(かんばつ)によって起こったものであるが、アフリカでは干魃は珍しいことではない。それが、このような大被害を引き起こしたのは、自然的原因よりも、むしろ社会的・政治的原因によるものである。

まず第一に、最近におけるアフリカの爆発的な人口増加(とくにサハラ以南アフリカの年平均人口増加率は1970~1990年で3.0%強)に、食糧生産が追い付けなかった。従来、アフリカでは、自給的な食糧生産と輸出用作物生産を営む小規模な自作農民が基本で、農業技術の水準は低いとはいえ、長い経験に基づいて、それなりの合理性をもっていた。ところが独立後、政府が、このような合理性を無視して輸出用の作物を重視した結果、食糧生産が低下した。そこに干魃が襲いかかったのである。

第二は、アフリカに限らず、第二次世界大戦後に政治的独立を達成した開発途上国は、いずれも食糧不足に悩んでいる。その不足分を輸入で補充できれば問題はないのだが、これらの国々は経済的に貧しく、外貨の余裕もない。したがって輸入は実質必要量以下に抑えられている。だから栄養状態は悪い。そこで、ちょっとした天候異変にも、多くの餓死者を出すことになるのである。

一方、アメリカを先頭とする先進国では、第二次世界大戦後一貫して農産物過剰が最大の問題となっている。戦前の大恐慌期に始まるアメリカ、カナダなどの穀物輸出国の農産物過剰は、戦中・戦後の世界的な食糧不足時代に解消し、むしろ巨大な食糧増産を達成した。戦争直後の世界的飢餓状態は、これらの国々によって救われたといっていい。しかし、世界の農業生産がしだいに回復するにつれて、これらの国々にはふたたび農産物の過剰状態が現れた。アメリカは、それを食糧不足と外貨不足に悩む国々(おもに開発途上国)に援助物資として送り込んだ。また、1963~1964年の大凶作を契機とするソ連の穀物の大量輸入にも応じた。

アメリカは、世界の農業生産の大きな部分を占め、たとえば1998年では世界のコムギ生産の12%、トウモロコシの41%、大豆の47%を占めている。しかし、輸出に深く依存してきたアメリカは、近年の世界的な不況による農産物輸出の低迷で、大きな打撃を受けつつある。

従来、アメリカの農民は、不況が強まってくると、政府に働きかけて、農産物の輸出を促進させるとともに、価格支持政策で農業を保護させてきた。そしてアメリカ政府は、とくに、その支配下にある諸外国の政府に対し、農産物の輸入を促進するよう圧力をかけ、農産物の過剰を輸出によって和らげる一方、それらの国の農業を衰退させることで、海外市場を拡大してきたが、いまやアメリカの過剰はすさまじいまでに膨らんだ。

1996年の農業改革法成立から3年、農家に対しての生産規制の緩和等、生産弾力化が穀物需給に与えた影響をみると、1998年の生産量はコムギ6940万トン(前年比2.8%増)、トウモロコシ2億0790万トン(前年比6.0%増)、大豆7500万トン(前年比6.0%増)、これに対し1999年はコムギ6350万トン(前年比8.5%減)、トウモロコシ2億4510万トン(前年比1.1%減)、大豆7980万トン(前年比6.4%増)と、大豆以外は減少に転じている。その原因は期末在庫の増加とアジア需要の停滞による。また、10年来の価格下落に対する政府の緊急支援は総額60億ドルに上る。政府財政の大幅赤字縮小のための産業化の進行は農場の大規模化と集中化、中・小規模農家の減少をもたらし、家族経営の専業農家の破産が至る所でおこっている。

これに対してヨーロッパ連合(EU)は、域内農民の所得の保証を主目的とする市場政策と、生産・流通機構の改善および合理化などを目的とする構造政策とを中心とする共通農業政策をとり、徐々に域内の矛盾を解消しつつ、食糧自給率を高め、ほとんどの品目で自給を達成している。しかし、過剰生産や農業財政の悪化、各国の利害対立などの問題を抱えている。

[飯沼二郎]

日本の農業

現在の日本農業にもっとも大きな影響を及ぼしたのは、いうまでもなく第二次世界大戦敗戦直後に行われた農地改革であった。それにより、ほとんどすべての農民が一町歩前後の自作農となった。農地改革は、日本のファシズム・帝国主義の基盤を地主制に認め、それを徹底的に除去しようとするアメリカ政府の強い意志によるものであった。これにより、日本は、明治以来の資本家と地主の二重支配から脱して、資本家の単独支配となった。そのことは、食糧事情が安定するにつれて、明確な形で現れてくる。

高度経済成長の開始された1960年(昭和35)前後に、日本の財界を代表する経済団体連合会(現、日本経済団体連合会)や経済同友会などが盛んに日本農業に対する提言を発表したが、要約すれば、(1)安くてよい農産物なら、国内で生産するよりも外国から買おうという国際分業論、(2)日本の伝統的な小農複合経営を否定し、それを大型単作経営に転換させようという農業近代化論であった。政府がこの財界の提言を100%法律化したのが(政府と財界の密着の現れ)、1961年の農業基本法であり、以後これに基づいて農政が行われてきたので、それは基本法農政とよばれている。

では、なぜ、高度成長の開始期に財界がこのような提言を行ったのかといえば、高度成長に必要な労働力を農村から引き出すため(農業近代化論)、また、高度経済による工業製品に必要な海外市場を確保するため(国際分業論)であった。基本法農政の目的もそこにあったわけで、1985年農業センサスによれば、1960年から25年間に、専業農家率は34.3%から14.3%に、また食糧自給率は80%から30%以下に低下した。この基本法農政によって高度経済成長はみごとに達成され、日本は世界有数の金持ち国にのし上がった。

日本の工業製品の最大の顧客はアメリカで、1997年のアメリカの輸入総額8990億ドルのうち、日本は1171億ドルで、全体の13%を占めている。一方、アメリカの農林水産物輸出のうち、日本向けは1998年度95億ドルで、トップである。日本はアメリカから農産物を買い、アメリカは日本から工業製品を買うという構造が定着した(もちろん、航空機や軍需品がアメリカの最大の対日輸出品目ではあるが)。

食糧自給率についてはっきりしたことがいえないのは、あまりにも急激な低下で、農林水産省が発表の基準を変えてしまったからである。飼料まで含めたオリジナル・カロリー・ベース計算による真の食糧自給率は1960年度80%、1971年度52%であったが、それ以後は発表されず、かわりに飼料を除外した食糧のみによる総合自給率が発表され、1960年度91%、1984年度73%とされた。しかし、さすがに穀物自給率は隠しようがなく、1960年度83%、1984年度34%、1998年度(平成10)27%とされている。

農家戸数、農家人口そのものも減少を続けており、1960年の605.7万戸、3441万人から1999年の323万戸、1101万人となった。

しかし、政府はけっして農民保護をやめたわけではなく、それどころか、農民こそ財界と並んで自由民主党の二大支持基盤であるから、莫大(ばくだい)な赤字を抱える米の食糧管理制度はもちろん、農産物の自由化を進めるたびに(残存輸入制限品目は1962年103品目、86年22品目、99年5品目)農業補助金を増加してきた。1999年度予算中の農業補助金等予算は2兆1310億円(農業予算総額の62.6%)であった。

アメリカもEUも農民保護政策を行っており、日本政府だけがそれを行って悪いということはないが、問題は、補助金を増やせば増やすほど食糧自給率が低くなっていくところにある。その原因は、基本的に、伝統的な小農複合経営(中耕農業)を否定して、それを大型単作経営(休閑農業)の方向に誘導しようとする農政にある(たとえば、単作共同経営に対しては最高85%の補助金を出している)。単作経営はまた、連作と化学肥料専用により地味(ちみ)を劣化し、作物を病弱化し、農薬の多用を促している。

しかし最近、農家のなかに、補助金と化学肥料と農薬を拒否し、複合経営に戻ろうとする動きがみえ始め、消費者との産地直結(産直)運動がそれを支えている。1970年代初めには物好きの趣味とみられていた産直運動が、1980年代なかばには全国で400を超えるに至り、ますます増加する傾向を示している。

下がり続ける食糧自給率に対する国民の不安や、農業の担い手不足、農地面積の減少、農村の活力低下などの状況を背景に、農業基本法にかわる新しい基本法として、1999年「食料・農業・農村基本法」が成立・施行された。翌年この法律に基づき「食料・農業・農村基本計画」が策定され、食糧自給率の目標設定、食糧の安定供給、農地の確保、担い手の育成、農村振興等の計画が示された。

[飯沼二郎]

『飯沼二郎著『農業革命の研究』(1985・農山漁村文化協会)』▽『飯沼二郎著『増補 農業革命論』(1987・未来社)』▽『飯沼二郎著『風土と歴史』(岩波新書)』▽『E・ヴェルト著、藪内芳彦・飯沼二郎訳『農業文化の起源』(1968・岩波書店)』▽『C・O・サウアー著、竹内常行・斎藤晃吉訳『農業の起源』(1960・古今書院)』▽『N・I・ヴァヴィロフ著、中村英司訳『栽培植物発祥地の研究』(1980・八坂書房)』▽『中尾佐助著『栽培植物と農耕の起源』(岩波新書)』▽『渡部忠世著『稲の道』(1977・日本放送出版協会)』▽『渡部忠世編『稲のアジア史』全3巻(1987・小学館)』▽『渡部忠世著『農は万年、亀のごとし』(1996・小学館)』▽『木下忠著『日本農耕技術の起源と伝統』(1985・雄山閣出版)』▽『佐々木高明著『縄文文化と日本人』(1986・小学館)』▽『『古島敏雄著作集6 日本農業技術史』(1975・東京大学出版会)』▽『大槻正男著『農業における労働生産性と雇用の問題』(『大槻正男著作集 第2巻』所収・1977・楽游書房)』▽『飯沼二郎著『日本農業の再発見』(1975・日本放送出版協会)』▽『『飯沼二郎著作集第3巻 農学研究』(1994・未来社)』▽『レスター・R・ブラウン、ハル・ケイン著、小島慶三訳『飢餓の世紀――食糧不足と人口爆発が世界を襲う』(1995・ダイヤモンド社)』

マルトンヌが考案した乾燥指数

世界における農法の区分〔図A〕

休閑農業と中耕農業における労働生産性〔…

鍬農耕文化複合と犂農耕文化複合

農業の第一次中心地と第二次中心地

三圃式農業における村落共同体の模式図

百科事典マイペディア 「農業」の意味・わかりやすい解説

農業【のうぎょう】

→関連項目米

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農業」の意味・わかりやすい解説

農業

のうぎょう

agriculture

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「農業」の読み・字形・画数・意味

【農業】のうぎよう(げふ)

の本なりと。今

の本なりと。今 登(みの)らず、~其れ太官をして膳を損し、宰(

登(みの)らず、~其れ太官をして膳を損し、宰( 殺)を省かしめよ。樂府は樂人を減じ、歸りて農業に就かしめよ。

殺)を省かしめよ。樂府は樂人を減じ、歸りて農業に就かしめよ。字通「農」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

栄養・生化学辞典 「農業」の解説

農業

世界大百科事典(旧版)内の農業の言及

【勧農】より

…農業を勧めること。

【日本】

[古代]

律令政府はこれを〈勧課農桑〉と表現した。…

※「農業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...