翻訳|nuclear fuel

精選版 日本国語大辞典 「核燃料」の意味・読み・例文・類語

かく‐ねんりょう‥ネンレウ【核燃料】

改訂新版 世界大百科事典 「核燃料」の意味・わかりやすい解説

核燃料 (かくねんりょう)

nuclear fuel

原子燃料ともいい,原子力のエネルギーを原子炉によって利用する際,エネルギーを発生する源になるものをいう。核融合反応を利用する核融合炉での使用が想定される重水素,三重水素なども広義には含むが,一般には核分裂反応を利用する原子炉で使用するもののみをいい,ウランU,プルトニウムPu,トリウムThのいずれか一つ,またはその組合せである。

ウランのおもな同位体はウラン238 238Uとウラン235235Uであって,それぞれ天然存在比は99.27%と0.72%である。この存在比の少ない235Uが天然に産出する核分裂性物質である。熱中性子炉は235Uの熱中性子による核分裂を利用している。このとき中性子の一部は238Uに吸収され,プルトニウム239239Puができる。239Puは核分裂性物質であって,高速炉はこれの高速中性子による核分裂を利用する。そのとき炉心周辺に238Uを置いてこれに中性子を吸収させ積極的にプルトニウムの生成をはかる。この238Uをブランケット燃料という。燃焼したプルトニウムよりも多いプルトニウムを生成することができて,これを増殖という。また天然のトリウムは中性子を吸収してウラン233233Uとなるが,これも核分裂性である。このように238Uやトリウムは転換して核分裂性物質へ変化するので燃料親物質と呼ぶことがある。

燃料と呼ぶのは石炭,石油などの燃料にならってであるが,両者は以下の点で大きく異なる。(1)従来の燃料は化学反応による発熱を利用するのに対し,核燃料は核反応を利用する。(2)このため,従来の燃料では一般に酸素があればそれ自身で燃焼させられるのに対し,核燃料は原子炉という特殊な装置を利用しなければ燃焼させられないし,燃料も燃料体という特殊な形に成形加工しておかなければならない。(3)核燃料の燃えかす(核分裂生成物)は強い放射能をもち,その処理処分が大きな技術的社会的な課題となる。(4)核燃料の燃焼によって前述のように核燃料を増殖することができる。

核燃料の種類

核燃料は核分裂を安定で経済的に起こさせ,とくに動力用の原子炉では核分裂で発生した熱を有効に冷却材に伝える役割をもっている。燃料体の具体的な形は,核分裂性物質として何を選ぶか,親物質をどう扱うか,また原子炉の目的と形成によって異なる。通常の形態は,核燃料物質を金属または酸化物か炭化物の固体として燃料の心材とし,核分裂生成物が冷却材にもれることを防ぐために,その外側を金属や炭素で被覆したものである。

軽水炉の燃料は濃縮ウランの熱中性子による核分裂を利用するもので,ウランを酸化物UO2の円柱状の焼結ペレットとし,これをジルカロイというジルコニウム合金の被覆管に密封している。この形式のものは他の動力炉でも使用されており,日本で開発した重水炉の燃料も同様である。重水炉ではプルトニウムとウランの混合酸化物燃料も使用する。また,カナダで開発した重水炉の燃料も同様の形態であるが天然ウランを使用している。実験炉〈常陽〉を設置して日本でも開発が進められている液体金属冷却高速増殖炉では,プルトニウムの高速中性子による核分裂を利用するが,燃料心材はプルトニウムとウランの混合酸化物であり,被覆管としてはステンレス鋼を使用している。冷却材の温度を高めるためと高速中性子の吸収はあまり物質によらないことからステンレス鋼が採用され,また出力密度を高めてもペレットの温度があまり上がらぬように,燃料棒の直径は約6mmと軽水炉にくらべて非常に細い。イギリスで開発され,日本でも1基稼働している黒鉛減速炭酸ガス冷却炉(東海1号炉)では,心材として金属ウランを使用している。照射によるスエリングswelling(照射中に体積が膨張する現象)を防止するため,金属ウランに鉄などを少量添加して溶解鋳造した円筒状のものを異方性をなくすよう熱処理し,これにマグノックスというマグネシウム合金の被覆をかぶせ,さらに心材との密着性を良くするように外部から加圧する。炭酸ガス冷却であるので,冷却性を良くするために外側にフィンが付いている。高温ガス炉の燃料は被覆燃料粒子と黒鉛からなっている。被覆粒子は,直径200~400μmのウランまたはウラン-トリウムの酸化物あるいは炭化物を熱分解炭素(パイロリティクカーボン)で被覆したものである。この被覆が燃料の照射によるスエリングを吸収し,また核分裂生成物のもれを防止する。この粒子と黒鉛とを混合したものを成形し,それをさらに黒鉛ブロックの中に入れて炉心を構成する。研究炉の例として日本の材料試験炉(JMTR)の燃料は材料照射用に高中性子束を得るのが目的であり,燃料の温度を高くする必要がないので心材はウランとアルミニウムの合金であり,これを板に圧延した後に外側にアルミニウムの板をかぶせた板状燃料である。この板を狭い間隔で並べて燃料体とする。

日本の発電炉の大部分は軽水炉であり,世界でも軽水炉が主であるから,以下では軽水炉の核燃料について詳しく述べる。本項で触れない原子炉の燃料については〈原子炉〉の項目を参照されたい。

軽水炉燃料の構造

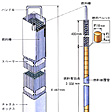

図に軽水炉燃料棒の概要を示した。軽水炉には加圧水型と沸騰水型とがあるが,燃料は似ている。いずれも燃料心材は,ウランのうち核分裂反応を起こす同位体の割合を天然ウランより高め,2~3%とした低濃縮ウランの酸化物UO2を焼結させペレットとしたものである。ペレット直径は約1cm,高さ約1cmの円柱状である。これを,燃料心材が冷却材に直接触れないようジルカロイの被覆管と呼ぶ長さ約4mの鞘の中に納める。被覆管に納められた燃料は燃料棒または燃料要素と呼ばれる。軽水炉では燃料棒を8×8,17×17などの正方格子状に束にして用いるが,これを燃料集合体と呼び,燃料の輸送,原子炉の炉心からの出し入れの単位とする。たとえば,100万kW級の軽水炉の場合,炉内の燃料集合体は200本(加圧水型炉)から700本(沸騰水型炉),燃料棒は約5万本程度である。

燃料棒の長さ約4mのうち約3.5mの部分にはペレットが入っており,残りの部分はプレナムと呼ばれる空洞になっている。ここには燃料輸送中にペレットが動かないようにおさえるプレナムスプリングが入っている。被覆管の両端は端栓で密封されている。管内には通常1気圧から30気圧のヘリウムガスが封入されている。

燃料のふるまい

原子炉の中で燃料が燃焼していくにつれて,燃料棒にも燃料集合体にも変化が生じてくる。この変化を総称して燃料のふるまいと呼んでいる。変化が生じることは自然なことで,変化があってはいけないのではなく,このふるまいをよく知って原子炉の運転,燃料の設計あるいは原子炉の安全解析などに適切にとり入れる必要がある。原子炉が通常の運転状態にあるときには,ペレットが発熱し,その熱が被覆管を通して冷却水に伝わっていて,ペレットの発熱と冷却水による冷却とがバランスしていて燃料棒の温度はほぼ一定に保たれている。冷却水の温度はおおよそ300℃であり,被覆管の温度はそれより少し高い。燃料棒内の温度は内側にいくほど高く,ペレットの中心では1000℃以上になっている。原子炉の運転が続き,ウランの燃焼が進んでいくにつれて,核分裂生成物がたまっていく。大部分はペレットの中にたまるが,一部はペレットから出て,ペレットと被覆管のすき間やプレナムにたまる。したがって,もし被覆管に肉厚を貫通した穴があると,核分裂生成物が冷却水へと少しずつもれ出てくることになる。

また冷却水の圧力が高く,被覆管の温度も300℃以上の高温であるので,原子炉の運転を続けていくと,被覆管は冷却水に外側から押されて少しずつ細まっていく傾向があり,これをクリープダウンという。一方,ペレットは被覆管よりさらに温度が高いので,熱膨張し,ペレットと被覆管の間のギャップは狭まっていって,燃料の使用期間の後期にはペレットと被覆管が接触することもある。接触しても徐々に接触していく場合は問題が生じない。しかし燃料の出力を急に上昇させると,ペレットが急に膨張し,被覆管を押すことになるが,これが燃焼の進んだときに起こると,ペレットと被覆の間には核分裂生成物がたまっているので,ペレットに押されるという力学作用と核分裂生成物に腐食されるという化学作用が合わさって,被覆管の応力腐食割れstress corrosion cracking(SCC)により小さな割れ目ができて核分裂生成物のもれの原因となる。以上の現象をペレット・被覆相互作用pellet cladding interaction(PCI)と呼び,燃料棒の性能がきわめて良くなっている現在でもなお研究を要するもれの原因である。ペレット・被覆相互作用を防ぐ手段として,原子炉の出力を変化させるときに燃料棒の局部の出力が急に変化しないように運転すること,燃料棒の設計や品質管理においては後述のような注意をはらうことが行われていて,現状で使用中のもれがきわめて少なくなっているのはその努力のあらわれである。さらに耐ペレット・被覆相互作用性を向上させるために,被覆管の内側にやわらかい純ジルコニウムの内張りをするなどの改良燃料の開発が進められている。

燃料のふるまいが以上のようであるために,燃料体は以下のような過酷な条件を満たさなければならない。(1)ペレットは高温となり高速中性子と核分裂片の照射を受けるので,それに対し安全でなければならない。セラミックスの焼結UO2が使用されるのはこのためである。(2)ペレットが被覆管を押すときの影響を小さくするために,ペレットと被覆管の間に適当なギャップをもうける。このためにペレットも被覆管も寸法精度を高く品質管理される。(3)ペレットと被覆管は接触することもあり,そこには核分裂生成物がたまっており,またもれがあるときは水が侵入してくる。したがって,ペレットと被覆管はこのような化学的環境で安定でなければならない。UO2とジルカロイという組合せはこの条件を満たしている。また,(1)被覆管は高速中性子の強い照射下で使用され,内側からはペレットによって,外側は冷却水の圧力(沸騰水型炉では約70気圧,加圧水型炉では約160気圧)によって押されている。このため使用期間中,照射によって劣化せず適度な強度で延性をもちつづけなければならない。(2)被覆管の外側は約300℃の高温水に接しているので,水による腐食によって酸化被膜が付いてくるが,この成長が十分おそくなければならない。(3)炉心の中性子をむだに吸収しないような物質でなければならない。ジルカロイは以上のような要求を満たすので,被覆管として選ばれたものであるが,現在まで世界中で大量に使用されて良い性能を示してきた。この性能を十分に発揮させるためには製造時に厳重な品質管理が行われなければならない。炉心には約5万本の燃料棒が入るが,そのどこに欠陥があっても核分裂生成物のもれにつながるからである。

軽水炉燃料の成形加工

軽水炉では,ウランに含まれる核分裂性の235Uを濃縮して利用している。ウラン鉱石を採鉱,製錬した後でウラン濃縮を行うが,濃縮の際には六フッ化ウランUF6という気体とする。濃縮後にUO2粉末に転換する。核燃料製造工場はこの状態の粉末を受け入れ,燃料の成形・加工を行う。受け入れたUO2の粉末の性状を成形と焼結がしやすいように整えた後に,プレスで円柱状に圧縮成形し,グリーンペレットを作る。これを水素炉の中で1700℃以上の温度に加熱すると,粉末はたがいに結合し,密度が95%程度になり固い焼結体となる。円柱の外周面を研削,寸法を調節してペレットができあがる。一方,被覆管は他の金属工場で製造される。普通のジルコニウムには中性子吸収の大きいハフニウムを含んでいるので,これを除いた原子炉級のジルコニウムスポンジにスズSnなどの添加元素を加えて真空アーク融解して合金とし,内部を均一にする処理をした後に,高温で押出し加工して素管を作る。これを,寸法精度の高い管を作るのに適したピルガー圧延機を使って冷間圧延と真空中での焼きなましを組み合わせて,被覆管の寸法に仕上げる。この管が燃料工場に運ばれて,ペレットと組み合わせて燃料棒が作られる。まず,被覆管の片側に端栓を溶接した後に,ペレットを一列に並べて挿入する。管の中に湿分があると使用中に水素が発生し,被覆管の中に水素化物をつくり(これを水素化と呼ぶ)もれの原因となるので,湿分が残らないように温度を上げて乾燥させた後にヘリウムを封入し,反対側の端栓を溶接して燃料棒ができあがる。この燃料棒と集合体の部品とを組み立てて燃料集合体とする。焼結ペレットを被覆管に納める形式の高速炉燃料や重水炉の燃料製造工程も上に述べたのと似ているが,プルトニウムを利用するときには,プルトニウムの毒性のために気密なグローブボックスの中ですべての操作が行われる。

原子炉の運転と燃料

発電用の原子炉は普通は約1年間連続的に運転する。これを原子炉の1サイクルという。その後に約3ヵ月間運転を停止し,燃料も含め原子炉施設の定期検査を行い,次の運転サイクルに入る。定期検査ごとに炉心を構成している燃料集合体の1/3~1/4を新燃料と交換する。すなわち,新燃料は3~4サイクルの間燃焼した後に使用済燃料となって貯蔵されたり,再処理工場に輸送されたりする(核燃料再処理)。被覆管の中にとじ込めてあるはずの放射性の核分裂生成物が冷却水の中にもれ出てきていないかを調べるために,原子炉の運転期間中にときどき冷却水の放射能レベルを調べている。燃料の性能が良く,もれのある燃料棒は10万本に1本以下であるので,一つの原子炉の1サイクルの間に1本ももれがないのがむしろ普通であり,冷却水中の放射能レベルはきわめて低い。放射能レベルが少し上がってきて,もれがあると考えられるときは,定期検査のときに燃料集合体を1本ずつ箱に入れて放射能のもれを調べるシッピング検査により検査する。もれがあると判定されたものでももれが少なければふたたび使用できるが,日本では使用を取りやめている。もれ以外の燃料棒の曲りとかその他の外観上の異常がないかどうかについても,水中テレビやペリスコープを使用して検査している。

燃料研究

軽水炉燃料の現在までの実績は良いが,より性能が良く経済的な燃料をめざして研究・開発が続けられている。燃料研究はいくつかの点で他の工業技術とは違った難しさがあり,また時間もかかる。燃料研究には,燃料のふるまいを測定すること,燃料を通常使用されているよりはきびしい条件にさらしてみること,ときには過大な熱出力を出したり,冷却条件を悪くしたりして積極的にこわしてみることが必要である。このためにはそういうことができる特別な研究用の原子炉が要る。重要なのは,1958年以来活動しているOECD原子力機関の国際協同研究,ハルデン原子炉プロジェクトである。ここでは試験用の燃料に,ペレットの中心温度,燃料棒の内圧,燃料棒の伸びや直径変化を測定する装置や核分裂生成物の分析装置をとりつけ,しかもこれらが試験燃料が原子炉の炉心で燃焼中に測定できる技術を長年にわたって開発し,それを利用して燃料のふるまいのデータを得てきた。また,燃料を積極的に破損させてみる研究としては,スウェーデンのスタズビック研究所の国際協同研究が多くの成果をあげている。燃料研究では,研究炉で試験照射した燃料や発電炉で使用した燃料を詳しく調べる照射後試験が大切である。これには,燃焼した燃料は放射能を帯びているので照射後試験施設あるいはホットセルと呼ばれる放射線を遮蔽して調べる施設が必要であり,時間と経費がかかる。日本には軽水炉の燃料集合体を入れることのできる大型のホットセルは二つあって,軽水炉で実際に使用した燃料集合体について詳しい研究が進められている。

執筆者:大久保 忠恒

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「核燃料」の意味・わかりやすい解説

核燃料

かくねんりょう

原子炉内で核分裂反応によってエネルギーを発生させる炉心の構成要素。核分裂性物質(ウランU、プルトニウムPu)とともに、中性子を吸収することによってこれを生み出す親物質(トリウムThなど)をさす場合もある。核分裂反応は、もちろん通常の燃焼(酸化反応)とはまったく異なるが、比喩(ひゆ)的に燃料、燃焼、死の「灰」(核分裂生成物)などということばが用いられている。中性子が衝突して核分裂をおこす核種は、天然ウラン中に約0.7%含まれるウラン235、天然ウランの大部分を占めるウラン238に中性子を吸収させてつくりだすプルトニウム239、およびトリウム232に中性子を吸収させてつくりだすウラン233の3種と考えてよい。この3種類の核分裂性同位元素をどのように選択するかによって原子炉の基本的な構成や核燃料サイクルが定まる。その意味でこの選択は原子力政策の基本となるものである。今日、発電用原子炉としてもっとも多く用いられている軽水炉ではウラン235の含量を3%程度に濃縮したウラン(低濃縮ウラン)を用いる。炉内での燃焼に伴って燃料内にプルトニウム239が蓄積されるが、これは核燃料の再処理に際して分離される。高いエネルギーをもつ中性子を利用する高速中性子炉においては、燃料としてプルトニウムを用いるが、炉心の周囲に親物質を詰めたブランケットを置き、これに中性子を吸収させて消費量以上のプルトニウムを生産することができる。これを増殖炉とよぶ。ウラン1グラムが全部核分裂をおこせば理論的には石炭3トン分に相当するエネルギーを発生する。しかし高速増殖炉が実用化されていない現状ではウランの1%程度が消費されるにすぎず、この意味では資源が有効に利用されているとはいえない。なお、プルトニウムと低濃縮ウランの混合酸化物燃料(MOX燃料=Mixed Oxide Fuel)を、軽水炉で利用する試みもなされている。プルトニウムを熱中性子炉(サーマル・リアクター)で利用することから、日本ではこれをプルサーマル利用とよび、2009年(平成21)から営業運転を開始した。しかし、プルサーマル利用によって増加するウラン資源の可採年数は、10年程度にすぎない。

[舘野 淳]

ウラン資源

ウランはペグマタイトや熱水鉱床などの火成鉱床および礫岩(れきがん)・頁岩(けつがん)型などの水成鉱床として産出するが、現在では、主として埋蔵量の多い後者から採掘されている。OECD原子力機関(NEA=Nuclear Energy Agency)および国際原子力機関(IAEA)の2007年度資料によると、ウランの確認資源量として、ウラン1キログラム当り80ドル以下のものが259.8万トン、推定資源量として同じく185.8万トンと発表されている。年間の生産量は2006年の数字で4.1万トン程度であり、近年、オーストラリア、カナダ、ロシア、南アフリカ共和国の産出量がやや減少しているのに対して、カザフスタンとアメリカが増大している。

[舘野 淳]

軽水炉燃料の構成

核燃料の性質として高温で安定なこと、熱伝導性のよいことが要求されるが、この点を考慮して軽水炉では酸化物燃料が用いられる。酸化物燃料とは、二酸化ウランUO2の粉末を直径、長さとも1センチメートル程度のペレットとして焼結したものである。これを長さ約3.7メートルのジルカロイ製被覆管内に封入し、管の上下は核分裂生成ガスを入れるプレナム部分を残し、溶接密封される。に示すように、沸騰水型原子炉(BWR)の場合は、この燃料棒を7×7本あるいは8×8本配列し、チャネル・ボックスとよぶ箱形の鞘(さや)に収め、これを燃料集合体と名づける。この燃料集合体が多数集まって炉心を形成するが(110万キロワット炉の場合は750個程度)、その際4個の集合体に対して、1個の十字形制御棒(中性子を吸収して原子炉の出力を制御する棒)が配置される。加圧水型原子炉(PWR)の場合、集合体内の燃料棒の数はより多く(たとえば15×15本)、制御棒は集合体内に配置される。またチャネル・ボックスはない。

[舘野 淳]

核燃料の健全性と原子炉の安全

燃焼が進むにつれて核分裂生成物が燃料ペレット内に蓄積し、また高温(2800℃以上)のためペレットの中心部は溶融し、ペレット内にはクラックcrackが入る。このようなペレットの変形によって被覆管との間に機械的相互作用が生じ、また核分裂生成物による被覆管の腐食が進行し、応力腐食割れによる燃料棒破損が生じやすい状態となる。燃料棒が破損すれば炉内の冷却水中に核分裂によって生じた放射性物質が混入し、環境汚染や労働者被曝(ひばく)の原因となる。燃料破損を防ぐためには、急激な出力の変動を伴う運転は避ける必要がある。このため現在の日本の技術水準では発電炉の負荷追従運転(電力需要にあわせて電気出力を上下させる運転方式)は困難であり、一定出力の運転(ベース・ロード運転)を余儀なくされている。

[舘野 淳]

核燃料の規制

核燃料の国内的な規制は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(略称「原子炉等規制法」。昭和32年法律第166号)に基づいて行われている。法律の制定された当初は、放射性物質である核燃料物質の利用に際しての、安全確保の色彩が強かったが、その後国際的に核拡散防止の必要性が強調されるにつれて、核拡散防止関連の条項が追加されてきた。プルトニウムの利用が拡大し、また核兵器保有疑惑国が増加する国際情勢の下で、1970年に核不拡散条約(NPT。核拡散防止条約ともいう)が成立してからは、規制の焦点はますます後者に移りつつある。

核拡散防止のための具体的な規制方法としては、保障措置と核物質防護とがある。保障措置とは、非核兵器国が平和利用目的の核物質をひそかに軍事利用に転用することを防止する目的で、国際原子力機関(IAEA)が核不拡散条約に基づいて実施するもので、該当国に核物質の計量管理を義務付け、IAEAは、これが正しく行われているかどうかを、施設に立ち入って検査する(査察)権限を保有し行使する。これによって核保有国が増加することを防止している。

一方、核物質防護とは、核物質の取扱い施設から、テロリストなどによって核物質が盗取されることを防止する目的で、防護区域を設定し、出入管理、情報管理などを行う。物理的に施設を囲い込むので、物理的防護(PP=Physical Protection)とよばれている。

核の拡散(非核兵器国の増加)を防止することは、きわめて重要であるが、上記核不拡散条約は、非核兵器国の核保有のみを制限する不平等条約であり、真に目的を達成するためには、核兵器国の核兵器を含む全ての核兵器の廃絶が必要であることが指摘されている。

[舘野 淳]

百科事典マイペディア 「核燃料」の意味・わかりやすい解説

核燃料【かくねんりょう】

→関連項目核燃料サイクル|核分裂(物理)|原子力工学|原子力産業|原子力発電|原子炉|原発事故|増殖炉|転換炉|燃料|プルサーマル|臨界量

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「核燃料」の意味・わかりやすい解説

核燃料

かくねんりょう

nuclear fuel

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

化学辞典 第2版 「核燃料」の解説

核燃料

カクネンリョウ

nuclear fuel

原子炉燃料ともいう.核分裂連鎖反応を起こさせてエネルギーを発生させるために,原子炉に装荷して使うものをいう.233U,235U,239Pu などの核分裂性物質と同義語に使われることもある.形状から,金属,合金,酸化物,炭化物などを棒状,板状,ペレット状に成形した固体燃料と,硫酸ウラニル,硝酸ウラニルの軽水,重水溶液や,高温の溶融塩の液体燃料に分けることができる.また,天然ウラン燃料,濃縮ウラン燃料という呼び方もある.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...