共同通信ニュース用語解説 「原子力発電」の解説

原子力発電

ウランなどが核分裂する際の熱を利用して発電する方法で、核廃棄物や使用済み核燃料の処分法などが課題。国内では11年の東日本大震災前は発電電力量の30%を占めたが、東京電力福島第1原発事故後は一時、全ての原発が停止。新たな規制基準を満たして再稼働したのは9基にとどまり、19年度は約6%だった。現行の政府計画は30年度の比率を20~22%とするとしているが、実現には30基程度の稼働が必要とされる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「原子力発電」の意味・読み・例文・類語

げんしりょく‐はつでん【原子力発電】

- 〘 名詞 〙 原子力を用いた発電。原子核分裂によって発生した熱エネルギーで蒸気をつくり、タービン発電機を運転する方式のもの。

- [初出の実例]「ソヴェトでは、原子力発電を開始し」(出典:原子力と文学(1954)〈小田切秀雄〉一)

改訂新版 世界大百科事典 「原子力発電」の意味・わかりやすい解説

原子力発電 (げんしりょくはつでん)

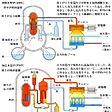

原子炉の熱を利用して水を蒸発させ,その蒸気で蒸気タービン-発電機を回すことによって発電を行うこと。火力発電におけるボイラーを原子力蒸気供給系nuclear steam supply system(略称NSSS)で置き換えたものと考えればよい。原子炉で熱が発生する原理はボイラーの場合と異なり,核分裂に基づくものであって,このとき熱と同時に放射線の放出があり,しかも放射性の核分裂生成物が発生する。核分裂生成物は核壊変し,これに伴う崩壊熱が長期間にわたって発生するので,原子炉停止後も崩壊熱を適切に除去してやる必要がある。熱を電力に変換する原理は火力発電の場合と同じであり,作動流体である水の熱力学的な状態の変化の過程を利用して,熱の一部を力学的な仕事に変え,この仕事をさらに電力に変えていくものであって,この場合の熱力学的な一連の状態変化の過程を蒸気タービンサイクルあるいは提唱者の名を冠してランキンサイクルと呼んでいる。原子力発電では,蒸気は原子炉内で直接に作られる(直接サイクル。沸騰軽水型発電所など)か,または蒸気発生器で作られる(間接サイクル。加圧軽水型発電所など)が,技術的な理由により蒸気の過熱はふつう行わないので,タービンには飽和蒸気が流入することになる。蒸気タービンサイクルのほかに,ガスタービンサイクルの研究も行われ,またMHD発電,熱電子発電,放射線による直接発電などの構想もあるが,原子力発電所で実用されているのは蒸気タービンサイクルだけである。

原子力発電の特徴

原子力発電の長所を以下に挙げる。(1)資源量が非常に豊富 石油は数十年,石炭は数百年から1000年で枯渇するとされるが,核燃料はほとんど無限に近い。(2)資源の供給が安定的 発展途上国に偏在せず,また海水ウランを利用できればほとんどの国が資源国となる。(3)燃料補給の頻度が少なくてすむ 核燃料は石油の約200万倍もの高密度のエネルギーをもつので,燃料消費量が少なく,補給もわずかでよく,燃料の輸送・貯蔵の点でも楽である。(4)燃料の再生産ができる 転換・増殖により,原子炉の中で新たな燃料が生まれ,これが利用できる。(5)化学的な環境汚染物質を出さない 酸素を必要とせず,炭酸ガス,亜硫酸ガス,窒素酸化物,重金属などの放出がない。したがって炭酸ガスなどによる地球温暖化を防止するのに役立つ。(6)総合的なセキュリティと安全性に優れる 石油代替エネルギーとして安定しており,安全性も天燃ガス等と並んできわめて高いと評価されている。(7)経済性の面で安定 火力発電に比べて発電コストに占める燃料費の割合が低く,燃料価格の変動の影響が少ない。(8)産業の活性化に貢献 原子力発電は高度技術と資本の集約によって達成されるものであり,産業技術水準の向上等を含めて大きな波及効果をもつ。

一方,問題点として次の点が挙げられる。(1)軍事利用への転用の歯止めが必要 このための社会的,技術的な保障措置がとられている。(2)放射線に対する安全管理が必要 設備面でも管理運用面でも厳しい安全対策をとっている。(3)立地上の制約が大きい 立地安全基準への適合上,自然条件ならびに社会環境条件の面で立地個所に制約がある。(4)放射性廃棄物が出る 放射性廃棄物を長期間にわたって管理し安全に隔離する必要がある。(5)許認可等の手続きが複雑 このための準備と期間を要する。(6)発電所建設に多額の資金調達が必要 原子力発電所は建設単価が高く,しかも一般に発電容量も大きいので,プラント当りの建設費が多額にのぼる。低成長経済下では資金調達等の面がきつい。(7)軽水炉では発電効率が低い 約34%であり,40%を超える通常の火力さらには50%に達する複合火力に比して劣り,温排水も多い。

構成と機能・性能

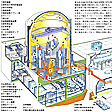

原子力発電所は原子炉一次系,二次系,安全保護系,燃料取扱系,廃棄物処理系,補助系などの各系統から構成される。

加圧水型炉(PWR)発電所の場合,約290℃で炉心に流入した約157気圧の高圧の一次冷却水は,約330℃にまで昇温して原子炉を出て,蒸気発生器で二次側に熱を伝え,一次系循環ポンプによって再び原子炉に戻る。二次側の給水は蒸気発生器の中で約66気圧,270℃の飽和蒸気となり,主蒸気管を経て高圧タービンに流入する。高圧タービンを出た蒸気は湿度分離をしたあと,低圧タービンに入り,復水器で海水により冷却され凝縮する。この水は精製,加熱されて再び蒸気発生器に送られる。タービンに直結した発電機で電力を生産し,昇圧して高圧送電系統に送り出す。PWRでは系統圧力の調整のために,全体として1基の加圧器を設けている。加圧器内には自由水面があり,ヒーターと冷水スプレーで圧力の調整を行う。一次冷却水の循環する一次系ループの数は,電気出力約30万kWe当り一つと標準化されており,最新の約120万kWe級のプラントでは4ループ構成である。蒸気発生器と一次系循環ポンプは1ループに各1基設置されている。

沸騰水型炉(BWR)発電所の場合,原子炉内で約72気圧,285℃の飽和蒸気が得られるので,これを直接に主蒸気管でタービン-発電機に送り発電をする。タービン-発電機,復水器,給水加熱器等,PWRの場合とほぼ同様な構成である。原子炉に送られた給水は再循環ポンプによって駆動されるジェットポンプを通り,炉心に流入する。

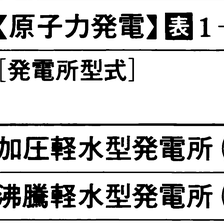

原子力発電所の性能を表1に示す。

歴史

アメリカでは,1942年にフェルミがシカゴパイルCP-1炉による世界最初の核分裂連鎖反応に成功した直後から各種の原子炉の概念が検討され,44年までに少なくとも5種の炉型,たとえばヘリウム冷却高温ガス炉(HTGR),液体金属冷却高速増殖炉(LMFBR),均質炉,液体金属冷却炉などが提唱された。その後,46年から原子力潜水艦の開発が始まり,54年のノーチラス号(PWRを搭載)就航までにPWRの基本的技術が開発されたのであった。また,この間,1951年には高速炉EBR-1が世界最初の100kWeの原子力発電に成功し,一方,均質炉ではウォーターボイラー炉が開発されている。そこで53年,アメリカ原子力委員会(USAEC)は原子力発電所に関して民間企業の参入の道を開くため,5炉型5ヵ年検討計画を立案した。アイゼンハワー大統領が国連で原子力平和利用の呼びかけの演説を行ったのもこの年であった。翌54年には原子力法で民間による原子力平和利用が保障され,議会も1億9900万ドルの予算を承認して,上記計画が動き出すこととなった。5炉型としてはPWR,ナトリウム冷却黒鉛減速実験炉(SRE),均質実験炉(HRE-2),高速炉(EBR-2),沸騰軽水実験炉(EBWR)がそれぞれ採択され,57年までには4炉が運転開始し,残るEBR-2も63年には運転開始した。しかし,AECは早くも1955年に,5炉型の十分な経験をまつことなく,動力炉開発を行おうとする電力会社に対して支援する旨の声明を発表した。これを受けて1960年代の初頭から,ヤンキー・ローYankee Rowe(ウランサイクルPWR),インディアン・ポイント-1(トリウムサイクルPWR),ドレスデン-1(BWR),フェルミ(LMFBR)などの,いわゆる原型プラントに属する各原子力発電所が建設,運転開始されることとなった。このころから原子力メーカーにとっては,火力発電と競合できるような経済性のある商用原子力発電所をどのように実現するかが大きな課題となったが,63年オイスター・クリーク原子力発電所(BWR)の発電コスト見積り結果が石炭火力に比べて安くなるとの見通しが得られ,これが引金となって,その後,商用のBWRやPWRがつぎつぎに受注されることとなった。

旧ソ連や西欧のいくつかの国においても,第2次大戦後間もなく原子炉の研究開発が始められ,1952年にはアメリカ,旧ソ連,イギリス,フランス,カナダ,ノルウェーで合計33基の炉が運転ないし建設中と報告されている。旧ソ連は54年に5000kWeの実規模原子力発電所の運転を世界に先駆けて開始した。一方,アメリカを除く西欧諸国は当初,濃縮技術がなかったため,天然ウランを燃料とする炉型をまず開発した。イギリスならびにフランスは黒鉛減速ガス冷却型を選び,イギリスは56年,コールダー・ホール原子力発電所で世界最初の商業発電を開始した。イギリスではその後,改良型ガス冷却(AGR)原子力発電所を中心に進めてきたが,近年ではPWRを採用することとしている。フランスも比較的に早い時期からPWRを中心に据え,世界中で最も積極的に原子力発電を推進しつつある。カナダは重水製造のための技術と低廉なエネルギー源を有していたため,天然ウラン重水減速炉を基本路線として開発し,この型の商用原子力発電所を建設,運転してきている。スウェーデンはBWRの開発に取り組み,商業化に成功しているが,同国では原子炉設置基数を12基までとし,今後それも漸次廃止していくとの決議がなされている。

第2次大戦の敗戦国である旧西ドイツと日本は,原子力開発において上記諸国よりスタートは遅れたが,両国とも高い工業力を基盤として積極的に技術開発を進めた結果,現在では世界的に最も高い水準の原子力技術とその供給力を有するに至っている。旧西ドイツでは独自の炉型の開発を模索する一方でBWRならびにPWRの技術導入を行い,これら軽水炉に改良を加えて,旧西ドイツ型の軽水炉を実用化した。日本では1954年に初の原子力予算が計上され,原子力の研究開発が始められた。65年にはイギリスより導入したガス冷却型の日本原子力発電(原電)東海発電所1号炉が初発電に成功し,70年には原電敦賀発電所1号炉(BWR),関西電力美浜発電所1号炉(PWR),71年には東京電力福島第1発電所1号炉(BWR)がつぎつぎと営業運転に入った。その後,3次にわたる軽水炉の改良標準化,ならびに安全性・信頼性に関する各種の実証試験等が進められ,軽水炉が原子力発電の主流として定着するとともに,日本独自の技術を各所に盛り込んだ改良型の軽水炉が開発されている。具体的には改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)が96年から運転を開始し,改良型加圧水型軽水炉(APWR)も建設を待たれる状況にある。一方,軽水炉を補完するものとして開発された重水減速沸騰軽水炉(ATR)原型炉〈ふげん〉は順調に稼働してきたが,経済性等の理由から実証炉の計画が立たず,廃止措置に向かうことが決定された。将来の発電炉として期待される高速増殖炉に関しては原型炉〈もんじゅ〉が建設され,1995年8月に試験的に送電を開始したが,使用前検査中の同年12月に熱電対部分の折損に起因する冷却材(ナトリウム)漏洩事故が起こり,98年現在まだ運転されていない。

現状

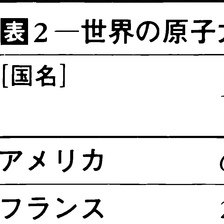

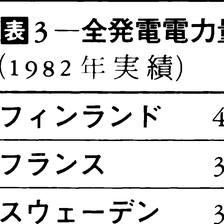

世界の主要国における原子力発電の設備容量と発電電力量に占める原子力発電の比率を表2,3に示す。

設置手続き

原子力発電所は他の方式の発電所に比べて安全には格段の配慮が払われ,設置に際しても各種の手続きを必要としている。この手続きは国によって多少異なるが,第三者による安全審査が行われる点はほぼ共通している。日本の場合,原子力発電所を設置しようとする電力事業者は国に対して設置許可申請を行うが,従前はこの申請は内閣総理大臣に対して行われ,原子力委員会が原子炉安全審査委員会による安全審査の結果を待って判断を下していた。78年,〈むつ〉放射線漏れ事件に端を発した安全体制の見直しに基づき,新たに原子力安全委員会が発足し,現在は以下のような許認可手続きの流れとなっている。すなわち,基本設計に関して主務官庁である通商産業省による一次審査に次いで,原子炉安全専門審査会による二次審査(ダブルチェック)が行われ,これと並行して地元住民による公開ヒアリングが実施される。なお,詳細設計以降に関しては,工事計画認可等の諸手続きが必要である。

設計,建設,運転管理

電力事業者は電力需給計画に基づき,原子力発電所の設置場所,発電設備規模,炉型等を定め,これらを前提とした調査を経て,プラントの設計に入る。立地に際しては自然的・社会的な環境調査が行われ,安全審査等に反映される。プラントの設計は原子力発電設備と土木建設の2分野に大別される。前者は炉型,容量に対応して,軽水炉では標準化されており,選択,特注の幅は比較的少ない。しかし,後者は立地点の地形,地盤等に応じてかなり変化する。

設備設計は安全性を十分確保したうえで発電コストを最小とするように仕様が定められる。原子炉の核・熱・構造設計はもとより,プラントの熱サイクル,系統・機器の設計,燃料サイクル等がすべて考慮されている。耐震設計では,設計地震動として立地点の過去の地震歴が配慮されている。

原子炉は岩盤上に設置することが現行基準で要求されている。しかし,今後は軟弱地盤上の立地とか,地下・海上立地等の新立地方式の道を開くことが望まれ,技術的・経済的な検討が進められている。

原子力発電所は計画から運転開始までに,許認可手続きや実際の建設期間を含めて少なくとも約10年を要している。経済性を高めるうえからも,この期間を極力短縮することが必要である。プラントは建設中の検査および完成した時点での使用前検査を経て営業運転に入る。放射線安全の面から,発電所は放射線管理区域(炉室など)と非管理区域に分け,管理区域に立ち入る場合はフィルムバッジ,ポケット線量計等を携行し,被曝管理を行っている。また発電所の敷地内,敷地境界,敷地外周辺地域等で放射能のモニタリングを行い,安全を確認している。

原子力発電所は長期間にわたり燃料補給をすることなく運転できるのが特徴である。これまで一般に原子力発電所は約1年に1回,運転を停止して定期検査を行うことが義務づけられており,燃料補給(新燃料との交換)はその時期に合わせて行われている。欧米では約1年半程度の長期サイクル運転が実施されており,その有用性と信頼性が確認されている。原子力発電が経済的であることとともに,原子炉の燃料に熱的・応力的な変動を与えることを避けるうえからも,従来は原子力発電所をもっぱらベースロード用として定格連続運転を進めてきた。しかし,原子力発電の比率が増加してくると,電力需要の日負荷変動に対応した,いわゆる負荷追従運転をせざるをえなくなる。このための技術的な実証研究が行われており,全面的な負荷追従運転時代も間近い。

原子力発電所の系統・機器は定期検査の際に検査され,必要に応じて保修される。定期検査では原子炉容器のふたの開放,取付けを含む作業などがクリティカルパスとなっている。重要な系統・機器についてはプラント運転中でも検査できるように設計されている。こうした検査・保修は,放射線被曝を避けるうえから,近年大幅に自動機械化され,高度な遠隔自動装置が開発されている。原子炉圧力容器の溶接部,蒸気発生器の細管などの検査もすでに自動機械化され,被曝低減と検査期間短縮に貢献している。定期検査期間に関しては,最近の最も短い例では1ヵ月以内となっている。原子力発電所の従業員の放射線被曝量は,プラントの初期故障の克服による保修工数の低減と検査作業の機械化等に伴い,1発電所の年間当り約200人・レム以下と低下している。

原子力発電所の設備利用率は,日本では初期故障の目だった1970年代後半では約50%台を低迷したが,80年代には70%台に向上し,最近では80%を上回る状況である。

原子力発電所は約30~40年の運転を想定して設計されているが,寿命評価の研究により,実際の寿命はそれよりも約20年以上も長いと評価されている。原子力発電所が最終的に運転を終えると,デコミッショニングされる。デコミッショニングには即時解体,密閉管理,遮蔽隔離の3方式があるが,いずれにせよ最終的には解体される。作業被曝が少なく,安価に,しかも跡地利用がスムーズにいくことが望まれ,解体用の遠隔操作機器の開発などが進められている。解体と廃棄物の処理・処分のコストはプラント建設費の数%~20%程度と評価されている。

燃料管理

燃料製造工場から運ばれた新燃料は原子力発電所の新燃料貯蔵庫にいったん収納し,その後取り出して原子炉に装荷する。燃料取替時には原子炉から約1/3または1/4の燃料を取り出し,残りは追加の新燃料と合わせて装荷位置が最適となるよう調整する。こうして,取替えサイクルが平衡に達した状態では,燃料は約3年または4年の間,原子炉内で核分裂を続け,約4万~5万MW日/tのエネルギーを放出する。新燃料のときには235Uの核分裂が主であるが,後半になると生成したPuの核分裂がほぼ同じくらい寄与してくる。使用済燃料は再処理する前に冷却して貯蔵される。燃料サイクルの柔軟性を増すために,使用済燃料を中間的に貯蔵するシナリオも現実的となりつつある。

放射性廃棄物

原子力発電所で通常出てくる放射性廃棄物は,比較的に放射性レベルの低い液体ないし固体の廃棄物である。発生源は再生廃液,樹脂,フィルタースラッジ,雑固体等である。これらの廃棄物は蒸留濃縮,脱水分離,焼却,圧縮等の操作で減容し,セメント,アスファルト,あるいはプラスチックを混ぜて固化し,ドラム缶に詰める。原子力発電所1基当りの年間放射性廃棄物発生量は,減容技術の進歩によっていちじるしく減ってきており,軽水型発電所の場合,200lドラム缶で数百本以下となっている。低レベル放射性廃棄物は,陸地処分が開始されている。このほかに,機器・床ドレーン,洗濯廃液などもあるが,フィルターで処理したのちに,液体は再使用されている。

安全性

原子力発電所の平常運転時にはごく微量の放射性物質ならびに放射線が周辺環境に放出されるが,これらに関して周辺の住民の安全を守るため,放射線被曝許容値が法令で定められており,実際には,合理的に達成できる限り放射線被曝を低く抑えるという考え方に従い,許容値よりはるかに低い値を管理目標値としている。実績は管理目標値をさらに下回っている。

原子力発電所を立地する際には,原子炉の万一の事故時に一般公衆に与えるかもしれない放射線障害や災害をなくし,一般公衆の安全を確保することが基本となる。このため原則的に次のような立地条件が必要であるとされている。(1)大事故の誘因となる事象が過去になく,将来にもあるとは考えられないこと。そして災害を拡大する事象も少ないこと。(2)原子炉は,その安全防護施設との関連において十分に一般公衆から離れていること。(3)原子炉の敷地は,その周辺も含め,必要に応じて一般公衆に対して適切な措置を講じうる環境にあること。

安全の基本目標としては次の三つをおいている。(1)重大事故(技術的にみて最悪時には起こるかもしれない重大な事故)を仮定しても周辺の公衆に放射線障害を与えないこと。(2)仮想事故(重大事故を上回る,技術的には考えられない大事故)を仮定しても周辺の公衆に著しい放射線障害を与えないこと。(3)仮想事故の場合にも,国民遺伝線量に対する影響が十分小さいこと。これらの目標を達成するための,公衆の離隔に関して,原子炉と周辺の住宅との間に必要な距離をおくこと,発電所の周辺は低人口地帯であること,人口密集地帯から十分離れていることなどの条件が必要とされる。世界で原子力発電所の運転経験は1997年末で約8300プラント・年に達し,安定した電力源としての役割を果たしてきた。ただ,1979年にアメリカ,スリー・マイル・アイランド原子力発電所で大きな事故が発生し,非常用炉心冷却装置は正確に作動したがその後の対応を誤り,住民が避難する騒ぎとなった。この事故を教訓として,その後改善が進められた。その後,86年4月に旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所で世界の原子力開発史上最悪の事故が発生し,これを教訓として国際的な原子力安全体制の整備が一段と強化されるに至っている。

→原子炉事故 →チェルノブイリ原発事故

経済性

1963年,アメリカのオイスター・クリーク発電所の計画において,BWRによる原子力発電が石炭火力よりも経済的に有利であると評価されたことが重要な契機となり,イギリスのダンジネスB(AGR),アメリカのブラウンズ・フェリー(BWR)等でも同様な評価が続き,65年ころから急速に原子力発電の市場参入が始まったが,その後,原子力発電は設備の大容量化,生産技術向上,習熟効果,ならびに燃料の燃焼度向上と加工費の低減などを通じて,しだいに経済性を高め,火力発電に比して優位を保ってきている。92年における日本の発電原価試算例は次のようである。まず,運転開始時期は92年であるとし,モデルプラントとして,一般水力1万~4万kWe級,石油火力60万kWe級4基,石炭火力(海外炭)60万kWe級4基,LNG火力60万kWe級4基,原子力110万kWe級4基を想定,設備利用率として水力は45%,他はすべて70%を前提においている。建設費については一般水力で約60万円/kWe,石油火力約19万円/kWe,石炭火力約30万円/kWe,LNG火力約20万円/kWe,原子力約31万円/kWe,発電原価については一般水力で約13円/kWh,石油火力約10円/kWh,石炭火力約10円/kWh,LNG火力約9円/kWh,原子力約9円/kWhのような結果が示されている。建設費や発電原価の数字は物価の変動等に応じて変わるが,化石燃料価格が低位安定している近年では,原子力発電についても経済性をさらに向上していくことが必要となっている。

原子力発電は技術を燃やすと表現されるように,燃料費の占める比率は約2割と少なく,逆に設備費が高価につく。これに対して石油火力では燃料費が約6割を占める。原子力発電の経済性を高めるには建設費を低減することと,設備利用率を上げることが効果的である。また,使用済燃料の貯蔵・再処理,放射性廃棄物の処理・処分などの,いわゆる核燃料サイクルのバックエンド・コストの低減化も大きな技術開発課題である。

多様化と高度化

世界の主流を占める軽水型原子力発電所の次の世代の本命は高速増殖型原子力発電所(FBR)と考えられており,フランスのクレイマルビルにあるスーパーフェニックス発電所(120万kWe)は1985年に臨界に達し,その後発電を開始したが,ナトリウム漏れなどが生じ,またフランスの政権党の交替もあって,98年に至り停止が決定された。日本では長期的な視点に基づいて先進的核燃料リサイクルの研究が進められており,各種の設計ならびに技術開発が実施されている。一方,原子力の多目的高温熱利用を目ざした高温工学試験研究炉とその利用系についても活動が進められているところである。

軽水型原子力発電所に関しては,信頼性,稼働率,経済性等の向上と長寿命化を図るため,新しい技術に基づく設計,施工,運転管理・保守等の改良が行われている。燃料の面では混合酸化物燃料の利用に向けたプルサーマル計画が始動している。軽水型原子力発電所の改良型としては,日本がアメリカ等と協力して完成したABWRのほかにもフランスのN4(改良型加圧水型軽水炉)が運転に入っており,アメリカのAP600,ヨーロッパのEPR,ロシアのVVER-640なども建設が待たれる状況にある。さらに次世代の軽水炉に関しても設計と併せて技術の高度化に向けた先進的な努力が払われている。また,原子力発電も含めて幅広い社会的観点から,情報基盤の活用について活動が展開されている。

→原子炉

執筆者:秋山 守

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「原子力発電」の意味・わかりやすい解説

原子力発電

げんしりょくはつでん

原子炉内でウランなど核分裂性物質を用いて核分裂反応(以下、核反応)を起こし、発生したエネルギーを利用して発電を行うこと。核分裂によって生じたエネルギーは原子炉内でいったん熱となり、この熱を蒸気などの形で取り出してタービン発電機を駆動する。熱を利用して発電する過程は火力発電と変わらない。つまり原子力発電所は、火力発電所のボイラー部分を原子炉に置き換え、これに放射性物質の処理施設などを付置することによって構成されているとみることができる。

しかし、原子力発電は、炉心溶融のようなシビアアクシデント(過酷事故)を起こして重大な放射能・放射線災害をもたらす可能性がある点で、火力発電と異なる。また、使用済み燃料やそれを再処理して取り出す高レベル放射性廃棄物の処分方法も確立していない。原子力発電は、(1)シビアアクシデント発生の可能性がある、(2)放射性廃棄物処分技術が未確立である、という二つの技術的欠陥が克服されないまま実用化が進められ、日本でも大量の発電所が建設されてきたが、現在の技術状況において実用に供するには、きわめてリスクの高い技術であるといえる。

[舘野 淳]

発電用原子炉

機能から見た原子炉の基本的な構成要素は、(1)核分裂を起こす核燃料、(2)核分裂によって発生した中性子を減速して核反応の効率をよくするための減速材、(3)炉心を冷却すると同時に、その熱を外部に取り出して利用するための冷却材、の三者であり、これらの組合せによってさまざまなタイプの原子炉ができる(減速材を用いず中性子を高速のまま利用するものが高速炉であるが、技術的困難性のため実用に至っていない)。

現在実用化されている発電用原子炉には、減速材に黒鉛を用いる黒鉛炉や、重水を用いる重水炉、減速材および冷却材として軽水(普通の水)を用いる軽水炉(軽水型原子炉)がある。もっとも多く用いられているのは軽水炉で、世界の原発(以下、原子力発電炉または原子力発電所を略称して原発とよぶ)の83%(基数ベース、2006年)を占める。2013年の時点で日本にある原発はすべて軽水炉である。

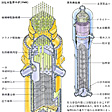

軽水炉には、原子炉内で発生した蒸気を直接タービンに導き発電を行う沸騰水型炉(BWR:Boiling Water Reactor)と、高温高圧となった一次冷却水を熱交換器(蒸気発生器)に導きそこで二次系の水を加熱して発生させた蒸気で発電を行う加圧水型炉(PWR:Pressurized Water Reactor)の2種類がある(参照)。両者に共通な構成部分として、核反応が起きて熱を発生する核燃料が詰め込まれた炉心、核反応を制御して運転の開始や停止・出力の調整を行う制御棒、これらを閉じ込めている原子炉圧力容器(内部の温度は約300℃、圧力はPWRで約160気圧、BWRで約70気圧と高圧なのでこう名づけられている)、さらに、配管や圧力容器が破損して放射性物質が漏れた場合にこれを閉じ込めるための格納容器がある。

炉心は炉の形式・出力によっても異なるが、110万キロワット級BWRでほぼ直径4メートル、高さ4メートルの円柱形であり、5万本以上の燃料棒がびっしりと平行に置かれ、そのすきまを冷却水が流れ熱を除去している。燃料棒は、外径約1センチメートル、長さ約4メートルのジルカロイ(ジルコニウム合金)の被覆管内部に、二酸化ウラン(セラミック)のペレットを詰めたものである。原子炉運転中、炉心では核反応の熱が発生し、ペレット中心部の温度は2500℃、被覆管表面温度は350℃程度にまで上昇する。熱の発生は、制御棒が挿入されて核反応が停止しても、放射線が熱に変わるため継続する。これを崩壊熱とよぶ。地震などで制御棒が自動的に挿入され(スクラムとよぶ)原子炉が停止した場合、運転停止直後の崩壊熱は運転時の7%程度で、その後次第に減少するが、崩壊熱を除去する冷却機能が失われれば炉心溶融に至る(後述する福島第一原子力発電所事故の原因)。

燃料棒のすきまを流れる冷却水は、炉心の冷却と発電のための蒸気の発生との二つの役割を果たしている。運転時のBWRでは、冷却水は再循環ポンプによって強制的に循環され炉心を高速で流れ熱を奪い蒸気となり、圧力容器内上部にある気水分離機を経てタービン発電機へと向かう。沸騰水型とよばれるのは圧力容器内で沸騰が生じているためである。PWRでは、圧力容器内で熱せられた一次冷却水は沸騰せずに蒸気発生器へ入る。蒸気発生器内には、高ニッケル合金(インコネル)製の蒸気細管(外径約2センチメートル)が数千本取り付けられており、この細管壁を通じて熱が二次冷却水へ伝えられ蒸気を発生し、タービンを回す。一次冷却水は圧力容器へと戻る。なお、これらの主冷却系統に加えて、事故により配管などが破断して冷却水が失われた場合に注水を行う緊急炉心冷却装置(ECCS)や、運転停止時の熱除去のための余熱(残留熱)除去系など、数多くの冷却装置が取り付けられている。

BWRの格納容器は、PWRと比べて容積が4分の1程度と小さいため、事故の際、圧力容器から噴き出した蒸気によって耐圧限界を超え、破損するおそれがある。そのため格納容器(ドライウェル)内の蒸気を、水を張った圧力抑制室(ウェットウェル)に吹き出し凝縮させて、格納容器内の圧力上昇を抑える仕組みになっている。PWRの格納容器は初期の鋼鉄製から鉄筋コンクリート製へと材質は変化したものの、形状は円筒形でありほとんど変化していない。一方BWRの場合は、フラスコ型の格納容器とトーラス型(ドーナツ形)の圧力抑制室から、円錐形の格納容器にプール型の圧力抑制室まで、多くの形状の変遷がある。

なお、BWRとPWRの改良型は、それぞれABWR、APWRとよばれ(Aはadvancedの略)、ABWRの柏崎刈羽(かしわざきかりわ)原発6号機(1996年運転開始)で出力135万キロワットと、いっそうの大型化が図られている。APWRでは、出力153万キロワットの敦賀(つるが)3号機・4号機が建設計画中である。

原子力発電所の施設としては、このほかに、制御室を含む制御・計装施設、タービン発電機、放射性廃棄物処理施設、使用済み燃料貯蔵施設などがある。制御室には原子炉の出力を表す信号、冷却材の圧力、流量、温度、炉内水位を表す信号などが集中しており、これに基づいて原子炉の制御を行う。放射性廃棄物処理施設は、原子力発電所の運転に伴って発生する放射性のガス、冷却水の漏れや洗濯・除染廃液、さらに使用済みのイオン交換樹脂、フィルター・スラッジなど各種の放射性廃棄物を処理するために置かれている。極低レベルの廃液は環境に放出されるが、それ以外の廃液は濃縮されてアスファルトを混ぜ、固体廃棄物とともにドラム缶詰めをして敷地内の保管場所(グレーブ・ヤード)内に貯蔵される。また、一定程度(2万5000~3万メガワット・日/トン)「燃やされた」燃料は使用済み燃料貯蔵用プールに貯蔵され、その後特別な輸送用キャスクに詰められて再処理工場へと送られる。

[舘野 淳]

開発の歴史

原子力発電は1950年代の初期、軍事技術の転用という形でスタートした。初めて民生用に利用されたのは旧ソ連の黒鉛炉(黒鉛減速軽水冷却型炉。オブニンスク原子力発電所、1954年運転開始)、次いでイギリスの黒鉛炉(黒鉛減速炭酸ガス冷却炉。コールダーホール発電所、1956年)であった。アメリカは原子力潜水艦用に設計された軽水炉(PWR)を改造してウェスティングハウス社が1956年シッピングポート発電所(PWR。電気出力10万キロワット)を、1957年にゼネラル・エレクトリック社がドレスデン発電所(BWR。電気出力21万キロワット)を建設した。しかしこれらは火力発電所との経済競争に打ち勝つことができず、その後15年ほどの間にきわめて急激な大型化、コンパクト化(高出力密度化)が図られ、今日の軽水炉が出現した。この急速な大型化、コンパクト化は、事故の際、熱のコントロールが困難であるという軽水炉の技術的欠陥の原因となっている。

日本においては、1957年(昭和32)イギリスのコールダーホール炉の導入が決定され、茨城県東海村に建設され、1965年運転を開始した(1998年運転終了)。このころ、ウェスティングハウス社やゼネラル・エレクトリック社などのアメリカの企業から、「安全性が実証されている」として軽水型発電炉の激しい売り込みがあり、琉球電力公社(現、沖縄電力)を除く日本の電力各社および日本原子力発電株式会社は一斉に軽水炉の導入に踏み切った。こうして1970年3月には日本初の軽水発電炉敦賀1号が、同年11月には美浜(みはま)1号が運転を開始し、これ以降各地に次々と原子力発電所が建設されてきた。

[舘野 淳]

原子力発電の安全性

原子力発電においては、平常時に関しても、発電所だけではなく、たとえばウラン採鉱時における被曝や、再処理工場からの希ガスの放出、放射性廃棄物の処理処分などを含む、トータルシステムとしての安全性が考慮されなければならないが、ここではおもに原子力発電所の事故時の問題について述べる。

すでに述べたように、軽水炉の炉心では、きわめて高密度で熱が発生している。たとえば、直径約4.5メートル、高さ3.7メートルのBWRの炉心では、大量の熱が発生し(熱出力300万キロワット)、これを多摩川の流量と同程度の毎時5~6万トンの水で冷却している。したがって短時間でも冷却が途絶えると、たちまち炉心燃料温度は上昇して溶融に至る。

原子力発電所の安全性が重要視されるのは、原子炉内に莫大(ばくだい)な量の放射能およびエネルギーが発生し、たとえ核反応が停止しても、これらが引き続き存在して、巨大な潜在的危険性を形づくるからである。たとえば、110万キロワット級の原発を1年間運転し停止した直後、炉心には約6×1020ベクレルの放射能が存在する。したがって、事故が発生した場合、炉内の放射能をいかに環境に漏らさないようにするか、住民が被曝しないようにするかが、安全を考えるうえでの基本である。

原子力開発のごく初期においては、安全を保障するための手段は広い敷地をとることであった。しかし、その後、原子炉が大型化し、経済的理由から原発の都市接近が図られるようになると、緊急炉心冷却装置(ECCS)などに代表されるいろいろな安全装置が付加され、これによって立地基準の緩和が図られてきた。

一方、開発が進むにつれて、原子炉の設計や安全審査を行うための安全概念がいろいろ提起されてきた。たとえば「多重防護」「単一故障指針」「設計基準事故」「低人口地帯」などがこれである。「多重防護」とは、(1)品質管理などを厳重にして故障が起こらないようにする、(2)故障が発生してもこれを大事故に発展させないための対策(たとえばECCS)、(3)事故の拡大を防止する対策(格納容器など)、の三重の壁からなっているとされる。さらに安全審査に際しては「重大事故」、「仮想事故」(設計基準事故ともいう)を評価の対象とする考え方がとられるようになった。これは「技術的見地から起こると考えられないような事故を想定して、その際にも敷地の外側の人が受ける被曝線量は十分小さいようにする」という考え方である(こうした過去の安全審査指針がいかに現実離れしていたかは、福島第一原子力発電所事故を見れば明らかである)。

以上のように少なくとも設計上は安全性が確保されているはずの原子力発電に対して、その安全性が疑問視され、論争が行われてきた最大の理由は、現実に原子力発電所において、さまざまな事故・故障が発生してきたからであった。事故の原因は、機器の故障、設計不良、誤操作など多岐にわたっているが、その典型的な例として、圧力容器内壁や配管などの応力腐食割れ、蒸気発生器細管の減肉、ペレット被覆管相互作用による燃料被覆管の破損など、原子炉を構成している材料の欠陥に基づくトラブルをあげることができる。とくに応力腐食割れは、これを修理するために発電所の稼動率の低下をきたし、また補修作業が強放射線下で行われるために、従事する労働者(とくに下請労働者)の被曝を増大させ、社会的な問題となってきた(ただし、運転方法に制限を加えたり、材料の改善を行うことにより、稼動率は上昇した)。また事故に際して重要な役割を果たすはずのECCSについても、アメリカで行われたLOFT実験と称する模擬的な実験の結果、その有効性について疑問が提出された。

[舘野 淳]

シビアアクシデントの発生

1979年3月28日、アメリカ、ペンシルベニア州スリー・マイル島(TMI)で発生した事故は、炉心溶融(チャイナ・シンドローム)という最悪の事態になる可能性も一時は考えられ、文字どおり世界を震撼(しんかん)させたが、同時に重大な教訓をわれわれに与えた。事故によって環境に放出された放射能は数百万キュリー(1キュリー=3.7×1010ベクレル)に上り、これは、「技術的に起こりえない」とされている「仮想事故」の場合の規模をはるかに上回るもので、半径5マイル以内の妊婦と児童の避難が行われた。原子炉は完全に使用不能となり、経済的損失は10億ドルを上回るとされている。事故に関する大統領特別調査委員会の報告(ケメニーJohn G. Kemeny報告)は、安全であると「過信」することこそ、もっとも危険な態度であるとし、行政のあり方に厳しく批判を加え、「もし企業や行政担当者が抜本的に態度を改めないならば、彼らこそが有用なエネルギー源としての原子力を手離す責任を負うことになる」と結論づけた。

1986年4月26日、当時のソ連・ウクライナ共和国にあるチェルノブイリ原子力発電所4号炉において、原子炉の暴走により原子炉が爆発炎上し、14×1018ベクレルに及ぶ放射性物質が環境に放出されるという原子力開発史上最大最悪の事故が発生した。この事故で直接、被曝や火傷などにより31人の人命が失われ、子供の甲状腺癌(がん)を含む多くの放射線障害が発生した。事故当時周辺30キロメートル圏内の住民13万5000人が避難したが、放射能の影響は風下側にあたるベラルーシをはじめとしてヨーロッパ全土に及んだ。チェルノブイリ原子力発電所は黒鉛減速・軽水冷却圧力管チャンネル型とよばれるもので、現在広く用いられている軽水炉とは形式を異にしているが、いったん巨大事故が発生した場合いかに深刻な被害が生じるかをまざまざと見せつけられた事故であった。

核反応エネルギーを熱エネルギーに転換する原発では、核反応エネルギーと熱エネルギーいずれの制御に失敗しても事故が発生する。チェルノブイリ事故は核反応エネルギーの制御に失敗した反応度事故(暴走事故)、スリー・マイル島事故は熱エネルギーの制御に失敗した冷却材喪失事故(空焚き事故)であり、いずれも、「安全設計の評価上想定された手段では適切な炉心の冷却又は反応度の制御ができない事故」と定義されるシビアアクシデントである。これらの、かつては起こり得ないとされていたシビアアクシデントにより、「安全神話」は崩壊したといわれた。

日本においては、1999年(平成11)には東海村臨界事故が発生、大量被曝した作業員2人がその後、相次いで死亡し、その安全性に対する社会的な信頼も大きく揺らぐこととなった。また、2007年(平成19)に起きた新潟県中越沖地震で、新潟県の東京電力・柏崎刈羽原子力発電所が被災、この地震により変圧器の火災や、大気中や海中に周辺環境には影響を与えない程度の微量の放射性物質漏れが発生した。その後原発設計当時の周辺断層の評価が適切に行われていたかどうかが問題となった。

そして、2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震の影響により、東京電力福島第一原子力発電所事故が発生した。6基ある原子炉のうち運転中の1~3号機が炉心溶融に至り、発生した水素ガスによって、停止中だった4号機を含む原子炉建屋(たてや)が次々に爆発するなどして、大量の放射性物質が環境中に放出された。東京電力は、大気中への放出量について、3月12日から31日までで希ガス約5×1017ベクレル、ヨウ素131約5×1017ベクレル、セシウム137約1×1016ベクレル、セシウム134約1×1016ベクレルと推定、海洋への放出量については、3月26日から9月30日までで、ヨウ素131約1.1×1016ベクレル、セシウム137約3.6×1015ベクレル、セシウム134約3.5×1015ベクレルと推定している。放射能災害を避けるために約15万人が避難を余儀なくされた。

溶融炉心は10年以上にわたって冷却し続けなければならず、冷却水の巨大な循環ループを作って作業が続けられているが、増え続ける汚染水貯留タンクからの漏水事故などが発生している。東京電力の作成した中長期ロードマップでは、原子炉の解体、溶融炉心(炉心デブリ)の取出しなど、1~4号機の廃止措置終了までに30年近くかかるとしている。

福島第一原子力発電所事故は、それまで日本において安全審査の対象とされてきた「重大事故」、「仮想事故」を超えるシビアアクシデントである。日本ではシビアアクシデントの発生確率はきわめて小さいとして法的な規制対象とされずに、その対策は事業者の自主的取組みに任せられ、地震津波対策もなおざりにされていた。

相次ぐ事故・故障による安全性への疑問や、使用済み核燃料の処分方法が確立しないままの原発推進政策への批判にもかかわらず、日本の原子力開発は、産官学癒着体制を形成して強引に進められてきた。こうした体質こそが、事業者に甘い規制行政を生み、福島第一原子力発電所事故へとつながったといえる。

福島事故後の批判の声を受けて、政府は原子力推進官庁である経済産業省の下にあった原子力安全・保安院を解体し、新たに環境省の外局として原子力規制委員会を発足させた。また従来の安全審査指針類を改め、「設計基準」「重大事故」「地震津波」を中心とした規制基準を定めた。原子力規制委員会は、「重大事故対策」の基準を設け、「世界一厳しいシビアアクシデント対策をとった」としているが、シビアアクシデントの発生を大前提とし、巨大なリスクを冒してまで原発を運転することの可否が改めて問われるべきであろう。なお、新規制基準では「シビアアクシデント」を「重大事故」の名称でよんでいるが、これは旧安全審査指針の「重大事故」と混同するおそれがあり、妥当とは言えない。

[舘野 淳]

百科事典マイペディア 「原子力発電」の意味・わかりやすい解説

原子力発電【げんしりょくはつでん】

→関連項目火力発電|環境難民|原子力|原子力製鉄|原発|原発事故|脱原発|電源三法|東京電力[株]|日本|日本原子力発電[株]|発電|プルサーマル|放射能汚染|ユーラトム(EURATOM)

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「原子力発電」の意味・わかりやすい解説

原子力発電

げんしりょくはつでん

nuclear power generation

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の原子力発電の言及

【環境放射線】より

…すべての人間が程度の差こそあれ環境放射線に被曝(ひばく)しており,その被曝の個人管理は医療被曝や職業被曝に比し困難である。環境放射線はその線源に関して,自然放射線natural radiation,ならびに核実験,原子力発電所等核燃料サイクルおよびその他雑線源からの人工放射線artificial radiationがある。また,被曝様式と関連して,線源が人体外にある体外放射線と,放射性物質を体内に取り込むことによる体内放射線とがある。…

【原子力】より

…これを契機に,国連の下部機構として原子力の国際管理を目的とした国際原子力機関(IAEA)が57年に創立された。55年にはジュネーブで国連の主催による原子力平和利用のための国際会議(いわゆるジュネーブ会議)が開かれ,原子力発電技術の内容,世界的ウラン資源の賦存状況などが公開された。54年にソ連では初の原子力発電所(5000kW)の運転が開始されている。…

【チェルノブイリ原発事故】より

…1986年4月26日,旧ソ連ウクライナ共和国の北辺に位置するチェルノブイリChernobyl’原発で発生した原子力発電開発史上最悪の事故。

[経過]

保守点検のため前日より原子炉停止作業中であった4号炉(出力100万kW)で,26日午前1時23分(モスクワ時間)急激な出力上昇をもたらす暴走事故が発生し爆発に至った。…

【発電】より

…力学的エネルギー,熱エネルギー,核エネルギー,その他のエネルギーを電気エネルギーに変換すること。大規模な発電は現在のところ水車や蒸気タービンなどの原動機を利用して発電機を回転して行うものが主体であって,水力発電,火力発電,原子力発電などと呼ばれる。水力発電は水の高低差を利用して水車によって発電機を回転させるもの,火力発電は石炭,石油,天然ガス(LNG)などの化石燃料をボイラーで燃やして得られる高温・高圧の蒸気でタービン発電機を回転させるもの(厳密にはこれは汽力発電といい内燃機関などを利用する他の火力発電と区別している),原子力発電は火力発電の化石燃料の代りに核燃料を使用し核分裂反応の熱エネルギーで蒸気を発生してタービン発電機を回転させるものである。…

【放射性廃棄物】より

… 処分とは,将来再び取り出す必要がないように最終的に処置することをいい,これに対し貯蔵とは,必要に応じて定期的に管理しながら保管することをいい,貯蔵期間によって短期貯蔵と長期貯蔵に分類される。

[原子力発電所放射性廃棄物]

原子力発電所の放射性廃棄物は,操業から発生するものと,閉鎖解体(デコミッショニング)からの物とに大別される。これらの放射性廃棄物は原則として発生した原子力発電所で処理される。…

※「原子力発電」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...