関連語

精選版 日本国語大辞典 「茄子」の意味・読み・例文・類語

なすび【茄子・茄】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- ① =なす(茄子)①《 季語・夏 》 〔本草和名(918頃)〕

- [初出の実例]「先は、北野・賀茂河原につくりたる、まめ・ささげ・うり・なすびといふもの」(出典:大鏡(12C前)五)

- ② =なす(茄子)②

- [初出の実例]「くり色のたなの上に、なすひのつほ」(出典:宗達茶湯日記(他会記)‐天文一八年(1549)二月一三日)

- ③ ( 形動 ) ( ①は安価で貧乏人でも食えるというところから ) まずしいことをいう。貧乏。貧窮。

- [初出の実例]「来ると其の儘盗人に、遭ふと云ふのはあたすかん、よくよくなすびな生まれ性」(出典:浄瑠璃・傾城阿波の鳴門(1768)五)

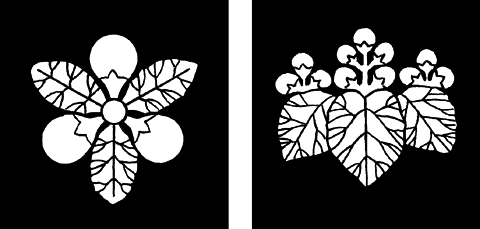

- ④ 紋所の名。なすの果実・花・葉を組み合わせて図案化したもの。葉付き三つ茄子・茄子桐・三つ割り茄子など種々あり、その変形も多い。

葉付き三つ茄子@茄子桐

葉付き三つ茄子@茄子桐

- ① =なす(茄子)①《 季語・夏 》 〔本草和名(918頃)〕

茄子の語誌

→「なす(茄子)」の語誌。

なす【茄子・茄】

- ( 「なすび」の変化したもの )

- ① ナス科の一年草。インド原産で、重要な果菜として古くから栽培される。高さ〇・六~一メートル。全体に細毛を密布。葉は長柄をもち、長さ一五~三五センチメートルの卵状楕円形で縁は波状。茎やがくにとげのあるものがある。夏から秋にかけ、先が七~八裂した径約三センチメートルの淡紫色の花が咲く。果実は楕円形・長楕円形・球形などさまざまで、色も紫黒・紅紫・紫・白色など品種によって異なり、煮たり漬けたり揚げたり、さまざまの調理法で食べる。漢名、茄。なすび。《 季語・夏 》

- [初出の実例]「松木よりなすの小折まいる」(出典:御湯殿上日記‐文明一五年(1483)五月一五日)

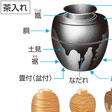

- ② ( 形が似ているところから ) 茶入れの一種。口元がすぼみ、胴がふくらんだ形のもので、数少なく、唐物(からもの)の最上品とする。なすび。

茄子の語誌

古くはナスビといったが、その語末のビは、アケビ(木通)、キビ(黍)などの植物名に通じるものか。後に、挙例の「御湯殿上日記」などに見られる女房詞の「ナス」が全国的に広まり、近代以降はナスが主流となる。ただ、現在でも西日本ではナスビ、東日本ではナスの形を用いる傾向が見られる。

普及版 字通 「茄子」の読み・字形・画数・意味

【茄子】かし

字通「茄」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

動植物名よみかた辞典 普及版 「茄子」の解説

茄子 (ナス・ナスビ)

植物。ナス科の一年草,園芸植物,薬用植物

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...