改訂新版 世界大百科事典 「言語遊戯」の意味・わかりやすい解説

言語遊戯 (げんごゆうぎ)

言語は〈能記(シニフィアンsignifiant)〉としての音声および文字と,〈所記(シニフィエsignifié)〉としての意味内容という2要素の結合から成り立っている。言語遊戯(言葉遊び)とは,〈能記〉と〈所記〉の通常受け入れられている結びつきを解きほどいて,〈能記〉に過剰な力点を置き,そこに生ずる意外性を楽しむゲームであるといえる。当然,音声による遊戯と,文字による遊戯の2種類が存在する。

起源

おそらくすべての〈遊び〉と同様に,言語遊戯もその根本は呪術的,祭儀的,神事的であると思われる。単なる日常的コミュニケーションのための記号ではなく,言語そのものに〈言霊(ことだま)〉がそなわっているという古代的信仰は洋の東西を問わず遍在している。したがって,逆にいえば,祈禱文や呪文から呪術性・秘教性を取り去るならば,純粋なゲームに見えてくることになる。たとえば,呪文として名高い〈アブラカダブラabracadabra〉はグノーシス派(グノーシス主義)の儀式にさかのぼり,呪術師が熱病を起こす悪霊の名〈アブラカダブラ〉を頭から順々に1字ずつ消していき,最後にA(アレフAleph=原一者,全能の神のしるし)を残すことによって病を治したといわれるが,部外者には単純な文字遊戯にも見える。西洋のアルファベットは,カバラ的神秘主義によれば,創造主エロヒムの手になるセフィロト(書かれたもの)から精霊が1文字ずつ切り取って石に造形したものとされ,全宇宙はこれらの文字のひそかな組合せによって支えられているとされる。イギリスの〈マザーグース〉をはじめ,西洋の童謡に広く見られる〈アルファベット歌〉の背後にも,そうした〈言霊信仰〉の余韻を聞くことができよう。日本の〈色は匂へど……〉に始まる〈いろは歌〉も世界に冠絶する一種の〈アルファベット歌〉といえる。文字遊戯の宗教性をうかがわせる一挿話として,日吉の地主神に初めて会った伝教大師(最澄)が御名を問うたのに対する神の答えを挙げておく。〈竪(たて)の三点に横の一点を加え,横の三点に竪の一点を添う〉(《壒囊鈔(あいのうしよう)》)。この文字遊戯によるなぞなぞの答えは〈山王〉である。

伝統と展開

《万葉集》における遊戯的な漢字のあて字に始まって,〈言霊のさきわう〉日本は世界でも屈指の言語遊戯の伝統をもった国である。日本語の音節組織の単純さが同音異義語による遊びの可能性を生み,漢字・仮名の用法の複雑さがそれに輪をかけるのである。わらべうたはもちろん,平安・室町から江戸時代にいたる俗謡,狂言,俳諧,川柳,戯作などの民衆文芸には猥雑なエネルギーをもった言語遊戯が満ちているし,和歌や能のような高度の言語芸術も枕詞(まくらことば)や懸詞(かけことば)などの複雑な言語遊戯と切り離せない。明治以後の文学の主流となったリアリズム(写実主義)は言語遊戯になじまなかったが,井上ひさしや筒井康隆などの現代作家は積極的にこれを方法化して駆使している。テレビや漫画をはじめとする大衆的メディアでも,言語遊戯が大きな役割を果たしている。

西洋でも,ホメロス以来,言語遊戯の伝統は長い。キリストが第1の弟子に向かって言った〈汝はペテロなり。われこの岩の上にわが教会を建てん〉(《マタイによる福音書》16:18)という言葉は,〈岩〉を意味する名前ペテロに懸けてある。ルネサンスおよびそれに続くマニエリスムの時代には,シェークスピアやラブレーを頂点として,言語遊戯は黄金期を迎えた。合理主義・写実主義を奉ずる近代文学は言語遊戯を排したが,そのさなかの19世紀中葉のイギリスに,L.キャロルが子ども向けノンセンスの装いのもとに言語遊戯の天才を発揮し,〈マザーグース〉などに連綿と存続していた伝統を復活した。20世紀に入ると,ダダやシュルレアリスムが日常的言語の破壊を敢行し,現代文学の極点ともいうべきJ.ジョイスの《フィネガンズ・ウェークFinnegans Wake》(1939)にいたって,文学は巨大で神話的な言語遊戯そのものと化した感がある。そこでは,物語は他のさまざまな物語を下敷きにし,言葉の裏には多くの外国語が隠されていて,意味は幾層もの広がりを示すのである。以下に言語遊戯の代表的具体例を挙げる。

(1)アクロスティックacrostic 各行の最初の語をつなぐとある言葉になるような戯詩。これを得意としたキャロルのように愛する少女の名を歌いこんで献詩とすることが多い。

(2)折句(おりく) 日本的アクロスティックの技法。〈かきつばた〉を隠した〈からころもきつつなれにしつましあればはるばるきぬるたびをしぞおもふ〉(在原業平(ありわらのなりひら))が典型例。指定された物の名を歌に詠み込む〈物名(ぶつめい)〉も類似の遊びである。

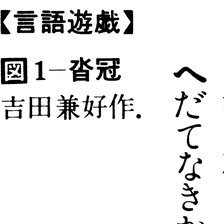

(3)沓冠(くつかむり) 各句の頭(冠)のほかに,最後(沓)にも一定の語を折り込んだ和歌の手法。友人に対する〈米(よね)たまへ銭(ぜに)も欲し〉という無心を,吉田兼好は優雅な秋の歌に折り込んでいる(図1)。西洋でこれに当たるのは,行末に語をひそませた〈ダブル・アクロスティックdouble acrostic〉である。沓冠をさらに複雑化して,幾種もの歌を格子状に組み合わせたのが〈八重襷(やえだすき)〉である(図2)。西洋では,〈言葉の魔方陣〉,〈四角連語〉と呼ばれるもの(図3は上下左右いずれからも有意味に読める)や,散乱したアルファベットの中から上下左右斜めに単語を探し出す〈ワード・サーチ・パズルword search puzzle〉がこれに近い。

(4)回文 前からも後ろからも同じに読める句や文。英語ではパリンドロームpalindromeという。〈田植え歌〉とか〈千葉の竹やぶ焼けたの罰(ばち)〉のような簡単なものから〈長き夜のとをの眠(ねぶ)りのみな目さめ波のり舟の音のよきかな〉(江戸の庶民は良い初夢を見ようとの願いをこめてこの回文歌を宝船の絵に書きつけ,枕の下に入れて寝たという)といった手のこんだものまである。西洋の例--〈Able was I ere I saw Elba〉(ere=before,Elba〈エルバ島〉。I〈私〉はナポレオンを指す)。エデンの園における男女の初対面の挨拶として,男〈Madam,I'm Adam〉,女〈Eve〉。また〈Live not on evil〉(悪をなして生きるべからず)という教訓もある。

(5)アナグラムanagram 綴り字をばらばらにして別の言葉に組みかえる遊び。キャロルの作品には,〈live⇄evil〉という遊びがあって,〈生〉と〈悪〉との回文(あるいはアナグラム)的関係を意識していたように思われる。ナポレオンが登場したとき,《フランス革命新聞》は〈Un veto corse la finira〉(コルシカ(ナポレオン)の拒否権がそれ(革命)を終わらせる(完成する)だろう)という記事を載せたが,のちに的中するこの予言は〈Révolution française(フランス革命)〉のアナグラムである。

(6)図形詩 並べられた詩行がある図形を示すような詩。英語ではカリグラムcalligram/calligramme,シェープト・ポエムshaped poemという。すでに古代ギリシアに,卵を歌った卵形の詩や,牧神(パン)を歌った笛の形の詩があるが,印刷術の発明・進歩とともに技法は複雑になる。ラブレーは〈徳利明神〉を酒瓶の形で描き,17世紀イギリスの宗教詩人は祭壇の形をした《祭壇》という題の詩を書いている。20世紀のアポリネール,マヤコフスキー,D.トマスらにも同種の作があるが,キャロルの《不思議の国のアリス》でアリスが聞く〈長いお話(テールtale)〉が〈長い尾(テールtail)〉の形で印刷されているのが最も有名な一例かもしれない(図4)。これを突き詰めると,ドイツの詩人C.モルゲンシュテルンの《魚たちの夜の歌》のように,言葉は消え失せ,抽象的な記号となる(図5)。

(7)音響詩 視覚より聴覚に傾いて,意味を拒絶した音の響きだけで成り立たせようと試みる詩。英語ではサウンド・ポエムsound poem。童謡などの無意味な〈囃子詞(はやしことば)〉や繰返しもその一種だが,ダダイストのH.バルやシュルレアリストのA.アルトーは純粋な音響詩を試みている。〈へ〉(屁)という字を31並べた江戸の狂歌も,この変種か。

(8)鏡文字 鏡に映して解読する左右逆転の書体。〈鏡の国〉でアリスが見いだした〈ジャバウォックの歌〉はこれで書かれている(キャロル《鏡の国のアリス》)。レオナルド・ダ・ビンチの手稿も同様である(図6)。

(9)懸詞(かけことば) 同音異義を利用して,一語に複数の意味をもたせる日本得意の作詩法。掛詞とも書く。〈み吉野は山もかすみて白雪のふりにし里に春は来にけり〉(《古今和歌集》)では,〈降(ふ)り〉と〈古(ふ)り〉が懸詞になっている。シェークスピアなどにも同工異曲の例はたくさんあるが,謡曲の詞章に典型的に見られるような,懸詞によって果てしなく連なっていくつづれ織のような文体ほど高度に洗練されたものは,西洋にも例がない。

(10)カバン語 二つまたはそれ以上の語を合成した造語を,《鏡の国のアリス》のハンプティ・ダンプティはこう命名した(英語ではportmanteau word。portmanteauは衣類などを入れる旅行用のかばん)。彼によれば,〈ジャバウォックの歌〉の〈slithy〉は〈slimy〉(ぬらぬらした)と〈lithe〉(しなやかな)のカバン語で〈ぬらやか〉の意である。〈humanité〉(人間性)と〈animalité〉(獣性)を合成した〈humanimalité〉(獣人性)というフランス製のカバン語もある。

(11)地口 〈秀句〉〈口合(くちあい)〉〈洒落(しやれ)〉ともいい,〈言いかけ〉〈掠(かす)り〉〈捩(もじ)り〉なども同様の技巧をさす。英語のパンpunにあたる。江戸の雑俳はとくにこれを得意とした。〈とらの皮唐からきたる下駄の音〉〈ほととぎすきいて参った茶椀酒〉。あるいは〈いなか侍茶店にあぐら〉(〈死なざ止むまい三味線まくら〉)。西洋の横綱格はシェークスピアである。

(12)軛(くびき)語法 複数の異質な目的語を一つの動詞で支配する語法。英語ではズーグマzeugma。〈私は家と忍耐を捨てた〉(セルバンテス),〈純真なる誠実と純白なる麻布をまといて〉(ユゴー)など。〈彼は鼻と唇をかんだ〉などというのは誤用だろうが,〈スカートとスピーチは短いほどいい〉というふうにうまく決まっている場合は,修辞的な遊戯といえる。

(13)早口言葉 〈舌もじり〉ともいう。〈生麦生米生卵〉〈坊主が屛風に上手に坊主の絵をかいた〉など。英語ではタン・トウィスターtongue twisterといい,〈マザーグース〉での〈Peter Pipier picked a peck of pickled pepper……〉などがその例。早口言葉を一息に3回言えばしゃっくりが止まるともいい,ここにも呪術的ななごりが感じられる。

(14)ファトラジーfatrasie 〈でたらめ歌〉。13世紀フランスで流行した支離滅裂な詩。〈死んだ鮭が 星のめぐりを 罠でとらえたとき 角笛の音が 雷の心臓を 酢につけて食べた〉など。万葉集にも,似たようなノンセンス詩が含まれている。

→呪文 →尻取遊び →なぞ(謎) →ノンセンス

執筆者:高橋 康也

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

(げんき)、偢(ふさぎ)、佟(いんき)、

(げんき)、偢(ふさぎ)、佟(いんき)、 (まごつき)」「

(まごつき)」「

(慶応)」のように意味、音の面から文字を合成するもの、「くノ一(女)」「ロハ(只)」のように文字を分解して新語をつくるものなどがあり、「

(慶応)」のように意味、音の面から文字を合成するもの、「くノ一(女)」「ロハ(只)」のように文字を分解して新語をつくるものなどがあり、「

」と書いて「逆大横セ=酒代よこせ」のように遊戯性の強いものもある。一方(2)は、「戀(恋)」を「いと(糸)し、いとしと言う心」と読み、「口」を「田中十内(ない)」と読むといった類のものである。古く『万葉集』にみえる戯訓(「十六(しし)」など)もこれに属するといってよい。

」と書いて「逆大横セ=酒代よこせ」のように遊戯性の強いものもある。一方(2)は、「戀(恋)」を「いと(糸)し、いとしと言う心」と読み、「口」を「田中十内(ない)」と読むといった類のものである。古く『万葉集』にみえる戯訓(「十六(しし)」など)もこれに属するといってよい。