精選版 日本国語大辞典 「シェークスピア」の意味・読み・例文・類語

シェークスピア

日本大百科全書(ニッポニカ) 「シェークスピア」の意味・わかりやすい解説

シェークスピア

しぇーくすぴあ

William Shakespeare

(1564―1616)

イギリスの詩人、劇作家。世界演劇史を通じて最大の劇作家、イギリス文学史を飾る大詩人といわれており、18世紀以来シェークスピア学という独立した学問が発展し、イギリスにおいては、あらゆる批評原理のテスト・ケースとして用いられており、イギリス劇壇にあってはシェークスピア劇は俳優の登竜門となっている。また、全世界を通じて、つねに観客から歓迎を受けている事実も驚異の的となっている。

[小津次郎]

生い立ち

イギリス・ルネサンスの頂点をなすエリザベス1世治下のイングランドの中部地方、ウォーリックシャーのストラトフォード・アポン・エイボンで、シェークスピアは生まれた。父は皮革加工業を主として、農作物や毛織物の仲買業を営んでいた。母は近在の豪農の出身であった。父は1568年には町長に選出され、シェークスピアは裕福な市民の長男として幸福な幼年時代を送り、町のグラマー・スクール(文法学校)に学んだが、彼が13歳のときに父の没落が始まり、大学へ進むことは許されなかったと思われる。18歳にして8歳年長のアン・ハサウェーAnne Hathaway(1556―1623)と結婚し、6か月後の1583年5月に長女スザンナSusanna(1583―1649)が誕生、さらに1585年2月にはハムネットHamnet(1585―1596)とジューディスJudith(1585―1662)という男女の双生児が生まれた。シェークスピアの少年時代についてはまったく記録を欠いており、演劇との結び付きも不明であるが、町の有力者の子弟として観劇の機会には恵まれていたと思われる。ロンドンに出た事情や年代についても不詳であり、近郊の豪族ルーシー家の鹿(しか)をいたずら半分に盗んだのが思いがけない醜聞となったので郷里を去ったという伝説もあるが、もとより確実な証拠はない。なんらかの理由でロンドンに出たのち劇団に加入したのか、すでに俳優として多少の経歴をもってから劇団とともに上京したのかはわからないが、ロンドンにおける俳優としての生活は1580年代の末ごろに始まっていたらしく、1592年には新進の演劇人として評判が高かったことを示す資料が残っている。

[小津次郎]

習作時代

シェークスピアの劇作活動がいつから始まったのかは不明確であるが、多くの学者は1590年ごろと推定している。おそらく最初は先輩作家の戯曲に部分的改修を加える助手的作業であったと思われるが、やがて彼自身の作品とよびうる戯曲を発表するようになった。その意味で歴史劇『ヘンリー6世』三部作(1590~1592)を彼の処女作と考えることができよう。その続編ともいうべき同じく歴史劇『リチャード3世』(1593)は、彼の生きていたエリザベス朝イギリスに至大の影響を与えたヨーク、ランカスター両家のばら戦争(1455~1585年のイギリスの内乱)の最終段階を描いたものであるが、主人公リチャード3世の創造は注目に値する。また、ローマの喜劇作家プラウトゥスからの翻案ともいうべき『まちがいの喜劇』(1593)や笑劇(ファルス)『じゃじゃ馬馴(な)らし』(1594)、当時人気の絶頂にあった流血悲劇の線に沿ったローマ史劇『タイタス・アンドロニカス』(1593)などが初期の作品群を形成している。いずれも習作であり、先輩の模倣や稚拙な部分が残ってはいるが、大作家の萌芽(ほうが)はすでにこのころ現れている。

[小津次郎]

劇壇の再編成

1592年から足掛け3年にわたって、ロンドンに流行したペストのため劇場は閉鎖された。シェークスピアはその間に2編の叙事詩『ビーナスとアドニス』(1593)、『ルークリース凌辱(りょうじょく)』(1594)をサウサンプトン伯Henry Wriothesley, 3rd Earl of Southampton(1573―1624)に献呈してその知遇を得た。1594年に内大臣の庇護(ひご)を受けた劇団(ロード・チェンバレンズ・メンthe Lord Chamberlain's Men)が誕生し、彼は幹部座員として参加することとなった。劇場閉鎖の結果ともいうべきロンドン劇壇の大規模な再編成は、シェークスピアのような新進劇作家にとって有利な情勢をつくりだしていた。彼は終生この劇団のために戯曲を書くことになるが、最初の作品群は悲恋の運命悲劇『ロメオとジュリエット』、詩人肌で自己陶酔的な国王が数々の受難を経て悲劇の主人公に成長してゆく過程を描いた歴史劇『リチャード2世』、アテネ郊外の夜の森を舞台に幻想的な世界をつくりだしたロマンチックな喜劇『真夏の夜の夢』である。いずれも1595年ごろの作品で、叙情性が共通した特色となっているが、単に情緒的な作品ではなく、シェークスピア劇の大きな特色である人間観察の鋭さはすでに現れている。

[小津次郎]

フォルスタッフの創造

しかし人間への洞察が行き届いてくるのは次期の作品群である。1590年代の後半は主として歴史劇と喜劇を書いているが、前者の代表作は『ヘンリー4世』二部作(1598)であろう。リチャード2世から王位を奪うことによって成立したヘンリー4世治下のイギリスという陰謀と混乱の暗い時代を背景に、放蕩無頼(ほうとうぶらい)の生活を送る老騎士フォルスタッフは、ハムレットとともにシェークスピアの創造した性格のなかでもっとも興味あるものとされているが、ハル王子と手を組んでの乱行ぶりは、道徳的には非難に値するが、その絶大なる人間的魅力によって、18世紀以来ハムレットとともにシェークスピア性格論の中心となってきた。またこの時期の代表的喜劇の一つである『ベニスの商人』(1597)は、甘美な恋愛喜劇のなかに強欲なユダヤ人の金貸し業者シャイロックを登場させているが、作者は社会通念に従って彼に悪人としての運命をたどらせながら、しかも少数被圧迫民族の悲しみと憤りを強く訴えさせて、人間への温い目と公正な社会観察眼を感じさせる。

[小津次郎]

名声の確立

内大臣一座は順調な発展の道をたどってイギリス第一の劇団となり、シェークスピアの名声も確立した。1596年には長男を失うという不幸があったが、同年秋には父親のために紋章着用権を取得し、1597年にはストラトフォードの大邸宅ニュー・プレイスを購入するなど、経済的にも成功者であったことを示している。また内大臣一座の最大の弱みであった劇場問題も、多少の紆余曲折(うよきょくせつ)があったとはいえ、1599年にテムズ川南岸にグローブ劇場(グローブ座)を建設して、同劇団の常打ち劇場とすることができた。このころにシェークスピアの創作力もほとんど頂点に達したかの感がある。『お気に召すまま』(1599)は、アーデンの森を舞台に、宮廷を追われた公爵と家臣の田園牧歌的な生活を背景に、若い男女の恋愛をロマンチックに描いた喜劇で傑作の名に恥じないが、憂鬱(ゆううつ)屋のジェイクイーズを登場させて、この世界にも陰があることに言及させることを忘れてはいない。次の喜劇『十二夜』は1600年ごろの作品で、おそらくは宮廷での上演を目的として書かれたものであろう。シェークスピア最高の喜劇として評判が高い。全体としてロマンチックな香気に満ちているが、優雅な主筋と活気に富んだ脇筋(わきすじ)のみごとな調和が成功の一因をなしている。

[小津次郎]

四大悲劇の誕生

これと前後してシェークスピアはローマ史から取材した悲劇『ジュリアス・シーザー』(1599)を書いているが、これから数年を彼の「悲劇時代」とよぶ批評家もいる。『ハムレット』(1601)、『オセロ』(1604)、『リア王』(1605)、『マクベス』(1606)と並ぶいわゆる四大悲劇はこの時期に集中している。それぞれに素材も異なり、扱い方も一様ではないから、四大悲劇について総括的に語ることは不可能であるが、いずれも外見と内容、仮象と真実の食い違いに悲劇の楔(くさび)を打ち込み、真実を獲得するためには最大の代償を支払わねばならぬかにみえる人間の壮大な悲劇的世界を提出し、死との関連において人間的価値の探究を試み、世界演劇史上最高の悲劇をつくりだしている。しかしこの時期にシェークスピアが創作したのは悲劇のみではなく、『終りよければすべてよし』(1602)や『尺(しゃく)には尺を』(1604)などの喜劇もある。いずれも結末は喜劇的ではあるが、筋書きの強行による不自然な結果であり、全体として作品に暗い影がさしており、モラルについても混迷がみられるところから、「問題喜劇」という名称を与える批評家もいる。この時期の最後を飾る悲劇は『アントニーとクレオパトラ』(1607)であるが、ほぼ同じころに執筆された忘恩をテーマとした『アセンズ(アテネ)のタイモン』(1607)は、未完成ではないかと疑わせるほどに悲劇形式に対する困惑が認められる。

[小津次郎]

ロマンス劇の流行

1603年にエリザベス1世が死去し、スコットランドからジェームズ1世が迎えられると、内大臣一座は国王の庇護(ひご)を受けることとなり、国王一座(the King's Men)と改称したが、このころからイギリス演劇にも変化が生じ、観客の嗜好(しこう)も移ってきた。巨大な主人公を中心とする激しい感情の劇から、家庭悲劇、風刺喜劇、感傷的な悲喜劇、あるいはデカダンスの悲劇へと様相を転じてきた。この傾向に応ずるため国王一座は1608年、従来のグローブ座と建築様式を異にし、入場料も高く、比較的裕福な観客層を対象としたブラックフライヤーズ座を傘下に置いた。劇団のそうした経営方針とおそらく無関係ではなかったと思われるが、シェークスピアの作品も1608年ころから新しい傾向を帯びるようになる。それはロマンス劇とよばれる悲喜劇で、『冬の夜話』(1610)や、シェークスピア最後の単独作である『テンペスト(あらし)』(1611)はその代表作であるが、一家の離散に始まり再会と和解に終わる主題は、シェークスピアがかならずしも時流に従わず、彼独自の世界を展開していることを示している。

[小津次郎]

最高の韻文芸術

シェークスピアの全戯曲37編のほぼ半分は彼の生前に出版された。また、創作年代不明の『ソネット集』も1609年に刊行され、イギリス・ソネットの精華として高く評価されているが、自伝的要素を含む可能性もあり、興味の尽きない作品である。戯曲全集は彼の死後1623年に、かつての俳優仲間ジョン・ヘミングJohn Heminge(1556―1630)とヘンリー・コンデルHenry Condell(?―1627)の編集によって刊行されたが、一般に「ファースト・フォリオFirst Folio」と呼び習わされている。シェークスピアは晩年の数年間は郷里で家族とともに過ごしたと思われるが、満52歳をもって死去した。死没の日は4月23日であるが、誕生日も4月23日前後と推定されるので、この日がシェークスピアの記念日とされている。彼の芸術は演劇という媒体を通じて人間内面の世界をほとんど極限まで追求したものであるが、最高の詩的表現に満ちた韻文が主体であることも大きな特色となっている。

[小津次郎]

日本への影響

日本へは明治初期に紹介され、いくつかの翻案が行われたが、翻訳としては坪内逍遙(つぼうちしょうよう)による『ジュリアス・シーザー』の訳『自由太刀余波鋭鋒(じゆうのたちなごりのきれあじ)』(1884・明治17)が刊行されたのが最初である。逍遙は1906年(明治39)に文芸協会を設立し、シェークスピア上演に意欲を燃やしたが、協会の解散によってこの機運も消え、その後はときに好演もあったが、シェークスピア上演は概して低調であった。しかし第二次世界大戦後は福田恆存(ふくだつねあり)の訳ならびに演出による劇団「雲」の公演活動によってふたたび活発化し、小田島雄志(おだしまゆうし)(1930― )の新しい現代語訳が刊行され、出口典雄(でぐちのりお)(1940―2020)の主宰する劇団「シェイクスピアシアター」は全作品を上演するなど、いまやシェークスピアは日本の読者、観客にとって身近な存在となった。また学者や愛好家を中心として1929年(昭和4)に設立された「日本シェイクスピア協会」は、純然たる学術団体として1961年(昭和36)に再組織され、英文による研究論文年刊誌『シェークスピア・スタディーズ』刊行などの研究活動を行っている。

[小津次郎]

『坪内逍遙訳『新修シェイクスピア全集』全40巻(1933~1935・中央公論社)』▽『福田恆存訳『シェイクスピア全集』全15巻(1959~1967・新潮社)』▽『福原麟太郎・中野好夫監修『シェイクスピア全集』全8巻(1967~1974・筑摩書房)』▽『小田島雄志訳『シェイクスピア全集』全7巻(1973~75・白水社)』▽『斎藤勇著『シェイクスピア研究』(1949・研究社出版)』▽『小津次郎編『シェイクスピア・ハンドブック』(1969・南雲堂)』▽『倉橋健編『シェイクスピア辞典』(1972・東京堂出版)』▽『D. WilsonThe Essential Shakespeare (1932, Cambridge University Press)』

シェークスピア(年譜)

しぇーくすぴあねんぷ

改訂新版 世界大百科事典 「シェークスピア」の意味・わかりやすい解説

シェークスピア

William Shakespeare

生没年:1564-1616

イギリスの詩人,劇作家。シェークスピアを単に〈時代を超えた天才〉とみなすのは正しくない。彼の作品がもつ普遍性は,彼が生きた歴史的状況のなかで彼をとらえなおすことでいっそう明らかになる。たとえば彼の創作活動はロンドンという当時のヨーロッパ最大の都市においてのみ可能だったのであり,彼の演劇は最初の本格的近代都市文化の華だった。膨張する人口,とくに知的好奇心の旺盛な市民層の増大が,グローブ座の観客動員数を保証したばかりではない。都市化にともなう人間性の暗黒面の露出も,劇作家の想像力を刺激した。市民文化と宮廷文化の接点にいたシェークスピアは,同時に,生い立ちからいっても都市文化と田園的自然の双方にかかわっていた。とくに中世的民衆文化のカーニバル(祝祭)性は,彼の演劇の基層をなしている。他方,ハムレットに見られるように,極度に洗練された近代的知識人の危機と不安をも,彼は射程にとらえていた。こうした境界性と多義性こそ,彼を現代にとっても興味尽きない作家にしている特質である。

言語についても同様である。中世的秩序を破って急膨張したルネサンスの知的・世俗的エネルギーは,シェークスピアのブランク・バース(弱強五歩格無韻詩型)において,最良の言語的表現を見いだした。この詩型は彼の先輩が発明したものであるが,彼の手によって,猥雑な洒落から最強度の詩的燃焼まで,自在な振幅と転調を表現しうるまでに完成された。英語の歴史でいえば,中世的素朴さと近代的合理化のはざまに出現したこの言語的豊かさは,現代にいたるまで凌駕されたことがない。

しかしシェークスピアが現代に対して最終的に啓示するものは何であろうか。焼失したグローブ座の入口には〈世はあげて俳優を演ず〉というラテン語が刻まれていたという。彼の作中人物も〈この世は舞台,人はみな俳優〉と語る。ダンテの《神曲(神聖喜劇)》におけるような,神という統一的視点から見られるドラマはすでに不可能であったが,そのことはかえって無限に複雑なしくみをもったドラマをシェークスピアにとって可能にした。《ハムレット》が典型的に示すとおり,演技と行動,役割と本心,実体と仮象,うそとまことなどが多様に響きあい戯れあうなかに,演劇によってしか開示しえぬ世界と人間のありようが浮かび上がる。孤立した自我,理性的言語,科学的真実などに対する近代的信仰の行きづまった現代において,シェークスピアを支えた,また彼が掘り下げた演劇的世界観・人間像はますますその魅力と重要性を増すように思われる。

執筆者:高橋 康也

生涯

シェークスピアはストラトフォード・オン・エーボンの富裕な皮革商の長男(第3子)として生まれ,町のグラマー・スクールに学んだのち,青年時代の大半をそこで過ごした。1582年に8歳年上のアン・ハサウェーと結婚して翌年1女をもうけ,さらに2年後には男と女の双生児が生まれた。やがて故郷を去ってロンドンに出,演劇人の生活に入った。現存する彼の作品で最も早い時期のものは,2編の物語詩《ビーナスとアドニス》(1593)および《ルークリース凌辱》(1594)である。このころまでに彼はすでに新進の劇作家兼俳優として名を成していたとする証拠がある。94年に宮内大臣一座Lord Chamberlain's Menが結成されたとき,幹部座員としてそれに加わり,精力的に活動を続けた。彼の成功は97年に故郷に〈ニュープレース〉と呼ばれる大きな邸宅を購入したこと,また99年のグローブ座完成に際して劇場の所有主兼株主のひとりとして名が挙がっていることからも察せられる。1603年エリザベス女王の死とジェームズ1世の即位にともない国王一座King's Menと改称した劇団は次々に彼の円熟期の作品を上演し,彼は当代随一の人気と尊敬を集める作家となった。08年に劇団が完全屋内型劇場のブラックフライヤーズ座を入手する前後から,新しい劇場環境に合わせるかのように,作品に著しい変化が見られる。11年ごろからは故郷のニュープレースに住み,ときにロンドンに戻って共作の仕事に従事したと想像される。16年に没し,ホーリー・トリニティ教会に埋葬された。23年には劇団の同僚たちの手によって36編の戯曲を集めた全集が出版された。ほかに残された詩編が6冊あるが,なかでも,複雑でなぞめいた友人・男女関係をめぐって,さまざまに屈折した愛の心情を吐露した154編のソネットから成る《ソネット集》(1609)は,イギリス詩史を通じて最も高い芸術性をもつ傑作の一つとみなされている。

作品

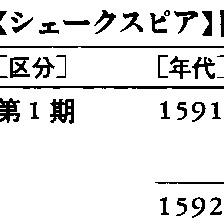

現存する37編の戯曲の創作の順序およびその年代に関しては定説はないが,諸家の説を勘案すれば表に近いものになる。歴史劇の執筆に始まり,軽快な喜劇が多く書かれた第1期の作品は,ことば,筋,人物のいずれの面にも生硬さと陰影の乏しさが目だつが,若々しい感性のほとばしりがそれを補っている。ようやく自己の本領を発揮し始めた第2期には,結婚を終着点とするロマンティックなアクションを,風刺と諧謔によって多彩に色づけた喜劇を続けて創作し,歴史劇にも愛すべき悪党フォールスタッフの登場する喜劇的脇筋を構築した。他方,《ジュリアス・シーザー》などの作品にはすでに瞑想的な道徳家肌のブルータスと現実的な扇動家タイプのアントニーといったように,性格創造の内面化が見られる。第3期を代表するいわゆる四大悲劇はいずれも人間における美しい外面と醜い実相の背馳をあばき,善と悪,秩序と混沌の争いを描いた傑作である。中心人物たちは豊かに肉づけされ,彼らの情念はときに壮大に,ときにこまやかに詩的表現を与えられる。同じころに書かれた数編の〈問題劇〉(作品の意匠と意味が明確でなく,相反する解釈を生む風刺性の濃い喜劇)は,表面的には喜劇的結末をもつとはいえ,その底には〈悲劇〉に劣らぬ暗さが感じられる。最後の第4期を特徴づける〈ロマンス劇〉は,おおむね家族の離散から再会と認知そして和解に至るプロセスを筋にしくんだ一種の悲喜劇である。全体として象徴的道具立てとスペクタクル的要素に富む反面,寛容と許し,贖罪と復活がモティーフをなしており,そこに作者自身の人生に対する態度あるいは宗教的姿勢のあらわれを見取る向きもある。

批評・研究

シェークスピアの作品は,主知的で調和と規則性を重んじた17~18世紀の古典主義の時代には冷淡にしか扱われなかった。しかし,その後のロマン主義は一転して彼を深遠な哲学者,天才的な詩人として祭り上げることになった。このようなロマン主義批評はイギリスでは詩人批評家のS.T.コールリジによって先鞭をつけられるが,シェークスピアはヨーロッパとくにドイツにおいても偶像視されるようになる。ロマン主義批評は《シェークスピアの悲劇》(1904)の著者A.C.ブラッドリーによって集大成された。また,19世紀のシェークスピア批評は,W.ハズリットに代表されるいわゆる性格批評がその中心をなし,劇中人物の心理と行動原理が追究された。20世紀に入ると,こうした傾向に対する反動が強まり,一方においてアメリカのE.E.ストールやドイツのL.L.シュッキングらの歴史的実証主義に基づく研究,他方においてニュー・クリティシズムの一派による作品の詩的言語構造の精緻な分析に頼る批評が盛んになった。さらにJ.D.ウィルソンらの科学的書誌学の方法による本文研究や演出家H.G.グランビル・バーカーらの上演を念頭にしての演劇論的批評も発展をとげた。20世紀中葉以後は従来の諸方法に加えて,N.フライらの神話批評,F.ファーガソンらの構造論的批評,精神分析医E.ジョーンズらの精神分析的批評,記号論的批評などあらゆる派の批評がシェークスピアの作品を対象として取り上げるようになり,シェークスピア批評はすべての文芸批評の方法の合流点となった。

日本での受容

日本へは明治の初めごろに紹介され,いくつかの翻案がおこなわれたが,翻訳としては坪内逍遥が《ジュリアス・シーザー》を浄瑠璃風に訳した《該撒(シイザル)奇談 自由太刀余波鋭鋒(じゆうのたちなごりのきれあじ)》(1884)が代表的である。さらに逍遥は独力で全作品の翻訳に取り組み,1928年にそれを完成した。

上演としては1885年大阪戎座での中村宗十郎一座による《ベニスの商人》の翻案《何桜彼桜銭世中(さくらどきぜにのよのなか)》が最初である。その後いくつかの作品がいずれも部分的に翻案によって上演されたが,1906年に文芸協会が設立されるに至って,逍遥訳による原作に忠実な上演が可能になった。

執筆者:笹山 隆 明治期の劇壇はシェークスピア・ブームといってよいほどの活況を呈したが,それは彼の戯曲世界の物語的豊饒(ほうじよう)が,折から文明開化の時流に沿って新奇な題材を求めていた演劇界の要求にうまく適合したためと考えられる。同時に,彼のドラマトゥルギー自体〈歌舞伎と不思議な相似性を有して〉(坪内逍遥)いたため,舞台に取り入れられやすかったという事情もある。つまりシェークスピアは,他の西欧の文学者の場合とちがって,その思想性がもてはやされたのではなかった。この時期の移入がほとんど翻案の形をとっていたことからも,その辺の事情がうかがわれる。

大正から昭和初期にかけて,演劇界の主流が,イプセンを皮切りに思想性を重んずる写実的な方向に転ずるにつれて,シェークスピアは時代に取り残された趣があった。文学への影響も,たとえば志賀直哉の《クローディアスの日記》(1912)など,《ハムレット》を題材にした二,三の創作があるが,これも素材となったというにすぎない。第2次大戦後の新劇復興とともにシェークスピアの戯曲はレパートリーの中に確実な位置を占めたが,まだ教養主義的な外面的摂取の域を越えることがなかった。

その点,1955年の福田恆存訳・演出による《ハムレット》(文学座)上演は画期的な事件であった。近代心理主義からの絶縁を宣した福田は,シェークスピア劇に内在する行動のリズムを的確に把握し,〈人生を激しく演戯している〉演技者としてのハムレット像を造形してみせた。その後も彼は新訳と取り組み,現在翻訳は18編に及んでいる。近代劇リアリズムからの脱却は時代の要請であった。

60年代後半に入って,演劇界は急激な前衛運動の波にさらされる。シェークスピアの巨大な劇的世界が,たとえば不条理劇をもくるみこむ強靱なドラマトゥルギーとともににわかに注目を集め,明治期を上回る第二のブームが現出した。逍遥以来のシェークスピア戯曲の完訳である小田島雄志訳(1973-80)は,シェークスピアを〈われらの同時代人〉としてとらえこもうとする風潮の中で生まれた。言葉遊びへの執着も,意味の古典的な絶対性に対する不信という今日的な認識に連なるものである。また上演では,出口典雄主宰のシェークスピア・シアターによる,全戯曲上演(1975-81)という快挙がある。

執筆者:大場 建治

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「シェークスピア」の意味・わかりやすい解説

シェークスピア

→関連項目アービング|井上勤|ウィーラント|英雄伝|オベロン|オリビエ|オールド・ビック|喜劇|桐一葉|近代劇|クラウン|グリーナウェー|コスース|シュレーゲル|シュレーダー|笑劇|ストラトフォード・アポン・エーボン|ソネット|ディー|ティーク|中野好夫|俳優座|薔薇十字団|ピトエフ|福田恆存|プラウトゥス|牧歌|没理想論争|モラティン|妖精|ラインハルト|早稲田大学演劇博物館

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「シェークスピア」の意味・わかりやすい解説

シェークスピア

Shakespeare, William

[没]1616.4.23. ストラトフォードアポンエーボン

イギリスの詩人,劇作家。公式には4月 23日が誕生日とされている。裕福な商人の長男として生れ,父は一時は町長に選ばれたが,まもなく没落したため,彼は土地のグラマー・スクールに通っただけで,大学に進んだ形跡はない。 18歳のとき8歳年長のアン・ハサウェーと結婚,1男2女を得たが,その後の数年間については伝記的資料が皆無のため種々の憶測が行われている。おそらく 20歳を過ぎてまもなくロンドンに出て劇界に入り,俳優として出発,やがて劇作に転じたものと思われる。劇作は 1590年頃から開始され,最初はバラ戦争を主たる背景とする『ヘンリー6世』 Henry VI3部作 (1590~92) ,『リチャード3世』 Richard III (93) ,笑劇に近い喜劇『じゃじゃ馬ならし』 The Taming of the Shrew (94) を書いていたが,94年宮内大臣お抱え一座の幹部座員となるに及んで偉大な劇作家としての本領を発揮しはじめ,『ロミオとジュリエット』 Romeo and Juliet,『夏の夜の夢』A Midsummer Night's Dream,『リチャード2世』 Richard II (いずれも 95) などの抒情的な作品を発表,さらに愛の喜劇のなかにシャイロックの悲劇を描いた『ベニスの商人』 The Merchant of Venice (96) ,フォールスタッフの登場で有名な『ヘンリー4世』 Henry IV2部作 (97) ,生の歓喜のなかにも生きることのきびしさや,ときには生の倦怠さえも暗示する『お気に召すまま』 As You Like It (99) ,最高の喜劇『十二夜』 The Twelfth Night (1600) を書いた。続く数年間は「悲劇時代」と呼ばれ,生と死,善と悪,罪と罰,仮象と真実など人間の根本問題をテーマとした『ハムレット』 Hamlet (1600) ,『オセロ』 Othello (04) ,『リア王』 King Lear (05) ,『マクベス』 Macbeth (06) の四大悲劇を創作した。 1608年頃から許しと和解を主題にしたいわゆるロマンス劇に転じ,『シンベリン』 Cymbeline (09) ,『冬の夜ばなし』 The Winter's Tale (10) ,単独作としては最後の『あらし』 The Tempest (11) を書いた。詩としては,サウサンプトン伯に捧げた物語詩『ビーナスとアドニス』 Venus and Adonis (1593) ,『ルクリースの凌辱』 The Rape of Lucrece (94) ,英詩では最大にして最高の『ソネット集』 Sonnets (1609) などがある。天成の詩人であった彼は無韻詩を縦横に駆使して韻文劇を創作し,その内容の深さと相まって最高の戯曲をつくり出した。その伝記に不明な部分があるため,シェークスピアの実在に疑問をいだく説 (たとえばシェークスピアは F.ベーコンの筆名であるという) もあったが,現在では顧みられない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「シェークスピア」の解説

シェークスピア

William Shakespeare

1564~1616

イギリスの劇作家。ストラトフォード・アポン・エイヴォンの中流の家に生まれ,1587年頃故郷を出てロンドンの劇団に参加。俳優兼座付作者となる。劇作家としてしだいに名声を博するようになり,故郷に土地と邸宅を買い,またグローブ座の共同経営者となった。1611年頃引退。その作品(合作を含め37編)は,『ハムレット』『オセロー』『マクベス』『リア王』の四大悲劇をはじめとして,喜劇,史劇の多方面にわたる。各国語に翻訳,上演され,世界文学の最高峰をなす。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「シェークスピア」の解説

シェークスピア

William Shakespeare

イギリスのエリザベス1世時代の代表的詩人・劇作家

ロンドンに出て俳優・座付作者として成功し,悲劇・喜劇・史劇の全分野で健筆をふるった。豊富な用語を駆使して深い人間洞察にもとづく多彩な性格描写を行い,特に『ハムレット』は,近代人の複雑な内面性を先がけて描いたものとして,のちロマン主義者の共感を得た。代表作『ロミオとジュリエット』『ヴェニスの商人』『ヘンリ4世』『オセロ』『マクベス』『リア王』など。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内のシェークスピアの言及

【イギリス】より

…そこには涙と笑いという,互いにあいいれない二つの異質なものが,きわどいバランスを保って共存している。理論的にはこのような矛盾超克は不可能のはずであるが,現実にシェークスピアの作品を開いてみれば,いくらでもその実例を見いだすことができる。彼の創造したユーモアこそ,ゲルマン的な悲痛な人生観とラテン的な明るく澄みわたった人生観の二つを,大きく包み込んで融合させるという奇跡をなしとげたイギリス人のユーモアの典型であった。…

【イギリス文学】より

…騎士や姫君や,竜や巨人がくりひろげる華麗なスペクタクルは,凝ったスタンザ型式でゆるやかに歌いつがれ,さながらルネサンス宮廷のページェントを見る思いにさそう。しかし同じころシェークスピアは,ロンドンの劇場のまるでちゃんこ鍋のように雑多で騒々しい観客に向かって,もっと活力に満ちた声で歌いはじめていた。英詩を古今独歩の高みに押し上げたのは,この劇場の声である。…

【エリザベス時代】より

…80年代に先駆的役割を果たした大学卒のインテリ劇作家たち(大学才人)の中では,典雅な宮廷喜劇の創始者ジョン・リリーと,力強い劇詩のリズムとイメージを駆使してルネサンスの人間的欲望をテーマとする悲劇を書いたクリストファー・マーローが特に重要である。シェークスピアは彼らのあとを継いでエリザベス朝演劇を完成へと導いた。初期の歴史劇から晩年のロマンス劇にいたるその複雑な作家的展開の過程において,言語・舞台芸術としての演劇のあらゆる可能性が試され,開花させられていると言って過言ではない。…

【演技】より

…時代とともに,演技とは何か,が問い返されるのは,演劇の宿命でもある。だが,〈人生の真実〉に演劇の本質をみるという根本思想は17世紀初頭に,シェークスピアが《ハムレット》のなかですでにはっきりと語っている。ハムレットが旅役者の座長に,あまりオーバーな演技はつつしめとさとす有名なせりふの一節である。…

【喜劇】より

…エリザベス朝期のイギリスでは,ベン・ジョンソンが,《十人十色》《ボルポーネ》などの性格を中心とした気質喜劇comedy of humorsを書いている。シェークスピアも《ヘンリー4世》や《ウィンザーの陽気な女房》のなかで,フォールスタッフのような喜劇的個性を創造したが,《まちがい続き》のような状況喜劇も書いているし,悲劇性を含む悲喜劇や,幻想的な喜劇《あらし(テンペスト)》も書いている。スペイン演劇のいわゆる〈黄金時代〉には,ローペ・デ・ベガが,〈マントと剣の喜劇comedia en capa y espada〉という,技巧をこらした恋愛喜劇を書いた。…

【偽書】より

…それに権威を付与する必要から,その書物にまつわる由来,歴史などをも同時に捏造する。 (1)は美術品一般に見られる〈偽造forgery〉のことで,シェークスピアの真筆と称し多数の偽文書を作成したイギリス人アイルランドW.H.Ireland(1777‐1835)や,書誌学者としての名声を悪用しみずから作成した偽版を高価に販売したワイズT.J.Wise(1859‐1937)らが有名。日本でも小野道風,松尾芭蕉,徳川家康,本居宣長などの真筆を偽造することが古くから行われ,明治期には古い木活字や古紙を使って多数の古書を偽造し,偽書の天才といわれた西村兼文なる人物がいたことを徳富蘇峰らが書き残している。…

【グローブ座】より

…1599年,テムズ川南岸に開場。リチャード・バーベッジが率いる内大臣一座(後に国王陛下一座と改称)の本拠として用いられたが,この劇団の一員であったシェークスピアの代表作が上演されたことで有名である。エリザベス朝の代表的な公衆劇場で,知的な観客を対象とする屋内の小規模な私設劇場と異なり,社会の諸階層が集まる大劇場であった。…

【詩】より

…フランスではC.マロがペトラルカを翻訳,この新しい抒情のもとにセーブらのリヨン派,ロンサールらのプレイヤード派が活動,豊麗なバロック詩がやがてマレルブによって厳密な詩法に整頓される。イギリスではエリザベス朝文化を代表するシェークスピアが数々の韻文劇を書いたほか,いわゆるシェークスピア風ソネットを定着させ,他方ではJ.ダンらの形而上派の詩人たちが出る。スペインではゴンゴラの抒情詩,ポルトガルではカモンイスのソネットと叙事詩が書かれ,イタリアでもタッソやアリオストの叙事詩が相つぐ。…

【詩劇】より

…中世に入ってほとんど勢いを失った演劇は,聖史劇,道徳劇,笑劇として復活,ルネサンス時代にはめざましい開花を遂げる。その頂点をなすW.シェークスピアの数多くの傑作劇もその表現形式であるいわゆる〈ブランク・バースblank verse〉(弱強五歩格の無韻詩形)と不可分である。詩的高揚のみならず,きわめて論理的・散文的思考の表現にも適したこの詩形を,彼は完璧に使いこなした。…

【ジュリアス・シーザー】より

…イギリスの劇作家シェークスピアのローマ史劇。1599年ごろ初演。…

【ストラトフォード】より

…人口約2万1000(1981)。シェークスピアの生地として名高い。エーボン川に面した古い市場町として中世以来の歴史をもつが,近年は観光地として発展してきている。…

【ソネット】より

…その後衰えたが19世紀半ばから復活,高踏派の詩人たちをはじめ,ボードレール,マラルメ,ベルレーヌ,エレディア,バレリーらがすぐれた作例を示した。イギリスではシェークスピアが《ソネット集》においてイギリス風もしくはシェークスピア風ソネットを定着させ,ミルトンらを経て19世紀にはワーズワース,キーツ,D.G.ロセッティらがこの形式を用い,とりわけエリザベス・ブラウニングの《ポルトガル女のソネット》が名高い。ほかに16世紀には,イタリアではミケランジェロ,スペインではボスカン,ポルトガルではカモンイスらがこれを愛用した。…

【坪内逍遥】より

…早稲田中学の校長として,倫理,道徳の教育に打ちこんだ一時期もある。1904年には《新曲浦島》を発表,新舞踊劇を提唱するが,翌々年,島村抱月を支援して文芸協会を興し,シェークスピア,イプセンなどを紹介して新劇運動の基礎を築いた。抱月と松井須磨子の恋愛問題で文芸協会が解散するにいたったいきさつは戯曲《役の行者》(1915)に投影されている。…

【道化】より

…滑稽な踊りを舞って天の岩屋戸を開けさせたときの天鈿女(あめのうずめ)命も,道化的であったといえる。シェークスピアの《夏の夜の夢》で,人間たちの理性を混乱させつつ,自分でも失敗を犯すパックは,妖精としての道化である。民話でも,彦市のようにとんちがあるだけでなく,ティル・オイレンシュピーゲル,P.ラディンの報告したアメリカ・インディアンのトリックスター,中世民話でソロモン王をやりこめる醜怪な無頼漢マルコフのように,とんちと愚鈍さをあわせもち,良識を逆なでする猥雑さや異形性を発揮しなければ,道化とはいえない。…

【男色】より

…イギリスの劇作家C.マーローは居酒屋で男色行為にふけろうとしたときに喧嘩で殺された。シェークスピアは自分の愛する若者と〈黒婦人〉と呼ぶ女性の愛を競い合う妖しい三角関係を描いたソネットを残している。王侯貴族も男色に魅せられていた。…

【薔薇十字団】より

…プラハではルドルフ2世の宮廷侍医M.マイヤー,イギリスではR.フラッド,フランスではデカルト,ボヘミアでは教育学者J.A.コメニウスが,それぞれの立場から共感を示した。ライプニッツも共鳴者の一人であり,また近年の研究では,シェークスピア晩年の戯曲《テンペスト(あらし)》(1611)には《化学の結婚》と相似の場面がいくつか指摘されるという(F.A.イェーツ《シェークスピア最後の戯曲》)。これに対して当初の運動の中心人物であったアンドレーエ自身はシュトゥットガルトのビュルテンベルク公膝下の宮廷牧師兼宗教局評定官という立場上,徐々に運動から距離をとり,晩年にはみずから〈薔薇十字屋のお伽話を嘲笑し,あらゆる秘密技術の帰依者に対立する者〉であると自称して,もっぱらプロテスタント内部の調整に専心した。…

【悲喜劇】より

…少し前の時代のスペインのローペ・デ・ベガは,高位の人物と庶民が出会うことから起こる事件を悲喜劇と見ていた。また,W.シェークスピアの作品が,悲劇性と喜劇性を同じ作品のなかで同時に示していることはよく指摘されるが,よく観察すると,それは交互におこるのではなく,喜劇的な要因が,悲劇的な相関関係のなかに深く根をおろしており,それがコントラストの効果を生みだしているのである。 18世紀にはG.E.レッシングがその著《ハンブルク演劇論》のなかで,悲喜劇の外形的な定義だけでなく,内的な意味づけを行い,深刻さが笑いを,悲しさが喜びを,あるいはその逆が達せられた場合,悲喜劇の最高の形が得られるとしている。…

【フォールスタッフ】より

…イギリスの劇作家シェークスピアの《ヘンリー4世》第1部および第2部,《ウィンザーの陽気な女房たち》(以上1598年ころ創作)に登場する好色で太鼓腹の貴族。平時は居酒屋に入りびたり,出まかせのほらを吹きながら浮かれ騒ぎ,ときに強盗までするかと思うと,戦時には新兵の徴発に出かけてわいろをせびり,他人の手柄を横取りして恩賞にあずかる破廉恥ぶり。…

【ベニスの商人】より

…イギリスの劇作家シェークスピアの喜劇。1597年ころ作。…

【翻訳劇】より

…つまり,演劇は俳優による言語の肉体化が前提となる以上,俳優および観衆にとっていちばん真実感のある言語表現が他の文学作品の場合以上に要求される。たとえばシェークスピア劇の原語は一つでも,日本においては時代により上演集団により,多様な翻訳者による多様な日本語シェークスピア劇が存在するわけである。とりわけ日本の〈演劇近代化〉の過程においては,外国戯曲の受容と上演が盛んになると,言語構造や風俗・習慣また文化背景が異質な外国戯曲の上演法として翻訳劇と翻案劇の2傾向が生み出され,欧米諸国間相互の翻訳上演とは比較できない独特な翻訳劇様式が創出された。…

【マクベス】より

…イギリスの劇作家シェークスピアの四大悲劇の一つ。1606年ころ作。…

【マニエリスム】より

…前者はおもにハウザー,サイファー,ローランドら主として精神分析や社会史に立脚する流派で,その説によると,マニエリスムはローマ劫掠(1527)等の社会危機に対する西欧の知識層の深刻な対応の姿であり,この文化動向は不安,緊張,神経症によって特徴づけられるという。その文学的形象の典型は,知と懐疑において過剰なハムレット,〈狂気の〉ドン・キホーテ等であり,マニエリスムの最高の作家はシェークスピアだとする。彼こそ,定型的人物,たとえば当時流行した憂鬱病者の類型たるハムレットのごとき人物と既存の常套的筋立てを利用しつつ,絶えず誇張と美辞麗句と語呂合せ,悲劇要素と喜劇要素の混交からなる独創的な技巧を駆使して,人生の測りがたさや,人間存在の夢幻性を浮彫にしたからだという。…

【ミラノ・ピッコロ座】より

…同劇団は,ストレーレルという創意豊かな演出家の指導のもとに,イタリアの演劇界においてめざましい活動を見せ,国外にまでその舞台は知られるようになった。幅広いレパートリーの中で特に高い評価を受けているのは,C.ゴルドーニ,W.シェークスピア,B.ブレヒトの作品である。特にブレヒトの《三文オペラ》(1955)と《ガリレイの生涯》(1963)の上演では,西ヨーロッパにおいて最も高い水準の舞台を作りあげ,ストレーレルによるブレヒトの演出は世界の脚光を浴びた。…

【リア王】より

…イギリスの劇作家シェークスピアの四大悲劇の一つ。1605年ころの作。…

【歴史劇】より

…前者では自国の歴史が,後者ではフランスの歴史的事件が描かれた。そして,そのあとを継いで,シェークスピアは数多くの〈歴史劇〉を表した。普通には,6種9編(《ヘンリー8世》を除く)が史劇と呼ばれているが,これらはすべて年代記史劇である。…

【錬金術】より

…とくに薔薇十字団の啓蒙運動の中心地となった17世紀のイギリスには,リプリーの詩やJ.ディーの哲学書に影響された文芸が急激に出現している。シェークスピアの《リア王》は艱難辛苦が人間を完成に近づけることを錬金術のメタファーに従って物語り,《あらし(テンペスト)》はディーの魔術師としての側面を戯曲化したものといわれる。この傾向は真正な薔薇十字主義者J.V.アンドレーエにもみられ,彼に帰せられる《化学の結婚》は錬金術の奥義をそのまま物語化したものである。…

【ローマ演劇】より

…セネカの作品は舞台上演を企図して書かれた作品ではなくて,いわゆるレーゼドラマである。しかし,セネカがシェークスピアをはじめとするイギリスのエリザベス朝期の演劇に与えた影響には計り知れないものがあり,復讐のプロット,亡霊の登場,誇張された修辞などはセネカに由来するといわれる。

[喜劇]

悲劇と同様に喜劇もギリシア劇の翻案から始まった。…

【ロマン派演劇】より

…なぜなら1770年代にドイツに起こった疾風怒濤(しつぷうどとう)(シュトゥルム・ウント・ドラング)の運動は,他のヨーロッパ諸国のロマン主義に与えた影響から考えると,広義のロマン派と呼びうるからである(ただドイツにおいては,疾風怒濤期以後に古典主義が成立し,またさらにロマン派が生まれ,疾風怒濤の代表作家だったゲーテ,シラーらが古典主義を確立して,ロマン派と対立するというやや特殊な事情も存在する)。疾風怒濤派は,とくに劇文学において,〈三統一〉の法則を典型とする古典主義の〈法則の強制〉に反発し,啓蒙的な合理主義に対して感情の優位を主張して,シェークスピアを天才的で自由な劇作の典型として崇拝した。ゲーテの小論《シェークスピアの日に》やJ.レンツの《演劇覚書》にもその主張が見られ,ゲーテの《ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン》(1773),シラーの《群盗》(1781)はのちの各国のロマン派に影響を与えた。…

【ロミオとジュリエット】より

…イギリスの劇作家シェークスピアの悲劇。1595年ころ作。…

※「シェークスピア」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...