精選版 日本国語大辞典 「速記」の意味・読み・例文・類語

そっ‐きソク‥【速記】

改訂新版 世界大百科事典 「速記」の意味・わかりやすい解説

速記 (そっき)

演説,談話などを聞きながらこれをなんらかの方法で書きとどめ,のちにそれを普通文字に書き直す活動。一般には話しことばの逐語的文字化という点で普通の〈筆記〉と区別され,法規の条文にもとくに〈議事は,速記法によってこれを速記する〉(衆議院規則第201条),〈裁判所速記官その他の速記者にこれを速記させ〉(刑事訴訟規則第40条)などと書かれている。速記の手段となる速記方式は,通常〈特殊の人工的記号(速字)の体系〉であり,すべての語が簡略に書き表せるようになっている。しかしその構成は〈ローマ字〉や〈かな〉よりも複雑であり,個々の音を表す基礎文字,2音文字を合理的に作る縮字法,おもな単語を表す略字,その構成に関する略記法などから成り立っている。したがって,これらを十分に使いこなし,高速度で書いて正しく判読する(速記方式運用技術)には,外国語の学習と同じ教育課程が必要である。そのうえ,話される内容を一言一句誤りなく聞き(聴取技術),それを正しく文字化して仕上げ(反訳技術)なければ正確な速記とはならない。そこで,優秀な速記方式を基礎に広い知識と正しい文字づかいを習得させるために,短期大学に準じた専門教育も行われている。

なお,速記という仕事の能率化に役だつ機械としては録音機(聴取の補助)があり,とくにテープレコーダーは大いに活用されている。また欧米では反訳に当たってタイプライターを用いるのが普通であるが,日本でも,ワードプロセッサーが導入された。

西洋

普通,文字では話す速度に追いつけないため,別に簡略な記号を用いることは古くから行われた。これが速記方式の初めであり,前350-前300年ころのものがギリシアのアテナイやデルフォイで発見されている。ラテン語の速記方式として有名なのは政治家キケロがその解放奴隷ティロTiroに考案使用させたものであり,ティロはキケロの死後その演説集を公にした。当時はローマの元老院でも用いられ,その最初はカティリナの陰謀に対するカトーの演説(前63年12月5日)だとされている。ティロ式速記は後に哲学者セネカによって増訂され,その後も長く宗教関係に用いられた。

近代語の速記方式は1588年イギリス人ブライトTimothy Bright(1550-1615)の案に始まるが,1602年ウィリスWillis式速記が出て実用化し,宗教関係に用いられた。体系的に整ったのは72年のメーソンMason式速記であり,この系統のガーニーGurney式速記(1750)が裁判速記に用いられた。つづいてバイロムByrom式速記(1767),テーラーTaylor式速記(1786)などが現れて新聞関係に進出し,1803年からは速記による議会会議録Hansard's Parliamentary Debatesの作成も行われた。そして,37年ピットマンIsaac Pitman(1813-97)の方式が出てからは,広く実業界や日常生活にも普及した。87年にはピットマン式速記の50年祭,ブライト式速記の300年祭を記念してロンドンに第1回国際速記会議International Shorthand Congressが開かれ,世界各国の速記者が一堂に会した。ピットマンには速記普及の功により,1894年ビクトリア女王からナイトの爵位が授けられている。

これら英語の速記方式は幾何学的な線の使用へと進み,ピットマン式では,方向,曲直,濃淡で区別された線が子音を表し,その両側に打つ点が母音を表している。これに対し円や鉤(かぎ)で母音を表し子音を表す線にそのままつづけるのが,1651年コサールCossard式速記に始まるフランス語の諸方式,プレペアンPrépéan式速記(1813),エーメ・パリAimé Paris式速記(1822),デュプロアエDuployé式速記(1860)などである。これら幾何派geometricに対し,筆記体のローマ字に準ずる斜線を用いるのが草書派cursiveで,ガベルスベルガーGabelsberger式速記(1834)に始まるドイツ語の諸方式,シュトルツェStolze式速記(1841),シュライSchrey式速記(1887),シュトルツェ=シュライ式速記(1897),統一式Einheitskurzschrift速記(1924)などがある。この両派を折衷したのが半草書派semi-cursiveで,このほうはアメリカのグレッグGregg式速記(1888)がその代表である。

また,こういう線を書く方式(記線速記方式)のほかにタイプライターに似た機械を用いる方式(印字速記方式)もある。これは1827年フランス人ゴノーGonodの案に始まり,アメリカのステノタイプstenotype(W.S. アイルランド,1911)などがこれに属している。しかしこの種の速記機も,右手で線を書くかわりに両手で印字するのであり,その熟練には他の速記方式による場合と同じ学習課程が必要である。

以上が速記法の主要なものであるが,他のいろいろの言語の速記方式も大部分はこれらのいずれかの系統を引いている。たとえばスペイン語のマルティMarti式速記(1803)はテーラー系の幾何派であり,イタリア語のノエNoë式速記(1863)はガベルスベルガー系の草書派である。こうしてポルトガル語,ロシア語,デンマーク語,スウェーデン語など多くの言語に速記方式が作られ,その流れが遠く日本語,中国語など東洋の諸言語にも及んだのである。

日本

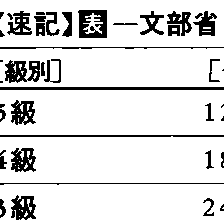

〈草仮名〉や〈片仮名〉なども速記方式的であったが,西洋式の速記は明治維新後,欧米文化の一つとして紹介されたのに始まる。そのなかで盛岡の人,田鎖綱紀(たくさりこうき)(1854-1938)は,ピットマン系のグレアムGraham式速記を翻案し,1882年(明治15)10月28日(この日が速記記念日となった),東京に日本傍聴筆記法講習会を開いた。その修了生に若林玵蔵(かんぞう)(1857-1938),林茂淳(1862-1942)らがおり,若林が《郵便報知》の《自由新聞》に対する談判を速記した(1883年7月9日)のが実用化の最初である。そののち速記の利用分野は口述(矢野竜渓《経国美談》),講演(外山正一《漢字廃すべき論》),地方議会(埼玉県会)などに及んだが,とくに三遊亭円朝述《怪談牡丹灯籠(ぼたんどうろう)》(1884)に始まる講談速記(速記本)は広く世人に親しまれ,また言文一致の推進力ともなった。当時の最大の目標は帝国議会の速記であったが,これも金子堅太郎(初代貴族院書記官長)の英断によって第1議会(1890)から実現し,日本憲政史の大きな誇りとなった。そのため田鎖には1894年には藍綬褒章(らんじゆほうしよう),96年には年金300円終身下賜ということまで行われた。その後97年には貴衆両院の官制に速記技手が加えられ,速記者の地位も向上した。99年からは長距離電話の開通にともなって,新聞・通信方面へも大いに進出した。1918年貴衆両院に各専門速記者養成の制度が設けられたが,これが現在の衆議院速記者養成所および参議院速記者養成所である。20年には〈日本速記協会〉が生まれて速記界の推進力となった。22年には改正刑事訴訟法(第65条),26年には改正民事訴訟法(第148条)に速記の項が加えられ,法廷への道も開かれた。やがて雑誌は従来の演説,講演のほかに新たに座談会を扱うようになり,また談話をまとめ本人の校閲を経てその執筆とするためにも速記が利用された。これら一般速記の需要に応じるのが速記事務所であるが,衆議院,参議院,最高裁判所その他の裁判所,都道府県市議会,新聞・通信社などでは,専属の速記者が執務している。実業界では秘書速記,事務速記の名のもとに活用されているが,一般の人がノート・メモや原稿の下書きに用いても効果的である。速記そのものが〈国民一般の書記能率の増進〉という立場から注目されるのはこのためであり,文部省も社会教育の立場から速記技能審査基準を作成した。現在はこれに基づいて〈社団法人日本速記協会〉(東京都千代田区麴町)が各地で検定試験を施行しているが,その級別と分速(漢字仮名交じり文に直した場合の各分ごとの平均字数)は表のとおりである。

なお,速記方式の方も多くの研究者によって改良されてきた。そのうちおもなものは前記田鎖式速記(田鎖76年式)のほか熊崎式速記(熊崎健一郎,1906),中根式速記(中根正親,1914),早稲田式速記(川口渉,1930),衆議院式速記,参議院式速記などで,いずれも幾何派に属している。また印字系統のソクタイプ(川上晃,1944)は,最高裁判所書記官研究所に採用され(1950),法廷速記者(裁判所速記官)が用いている。

執筆者:武部 良明

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「速記」の意味・わかりやすい解説

速記

そっき

演説や談話として話されることばを特別の記号で記録し、のちにそれを普通文字に書き直す仕事。その特別の記号の体系を速記方式という。どのような立場で用いるかにより、記録速記と口述速記に大別される。記録速記は、国会、地方議会、裁判、会議、あるいは講演、演説、説教、対談、座談会などで速記録を作成するもので、話し手が速記者以外の人に向かって話すのを傍聴して記録する、速記本来の形である。また、話し手が直接速記者に向かって話すのを速記するのが口述速記で、電話通信による受稿、談話の形による取材、著述の補佐、往復文書の作成などがこれに含まれる。速記者の用いる速記方式の記号は、普通文字にかわるスピード文字ともなり、筆記能率をあげることができる。これに習熟すれば、ノートやメモなど広く日常の文字生活に用いても効果があり、執筆の際の草稿作成なども考えのほとばしるままに書き留めることができ、きわめて好都合である。

普通文字では話す速度に追い付けないため、簡単な記号を用いることは、古くギリシア時代から行われていた。近代速記方式は16世紀末の英語速記方式ブライト式(Timothy Bright創案)に始まり、やがて1837年に、覚えやすいピットマン式(Isaac Pitman創案)が発表されて、大いに普及した。アメリカでは1888年に創案されたグレッグ式(John Robert Gregg創案)が現在も広く行われている。なお、このような線を書く方式(記線速記方式)のほかに、タイプライターのような機械を用いる方式(印字速記方式)がある。アメリカで普及しているステノタイプ(Ward Stone Ireland創案)がそれで、1911年に始まる。

日本の速記は、1882年(明治15)10月28日に田鎖綱紀(たぐさりこうき)(1854―1938)がピットマン系の方式を翻案して東京で講習会を開いたのに始まる。この田鎖式の講習会から、日本最初の速記者若林玵蔵(かんぞう)らが出て実務を行ったため、10月28日を速記発表記念日として祝うことになった。その後、速記方式としても改良が進められ、1906年(明治39)には熊崎(くまざき)式(熊崎健一郎(けんいちろう)創案)、1914年(大正3)には中根(なかね)式(中根正親(まさちか)創案)、1930年(昭和5)には早稲田(わせだ)式(川口渉(わたる)創案)などが次々と発表され、それぞれが普及した。また、1918年(大正7)に開設された貴衆両院の各速記者養成機関(後の参議院速記者養成所、衆議院速記者養成所)は、それぞれ田鎖系の速記方式を用いて出発したが、しだいに改良されて、現在の参議院式、衆議院式に至っている。なお印字速記方式としては、1944年(昭和19)に特許を受けたソクタイプ(川上晃(あきら)創案)があり、最高裁判所書記官研修所に採用され、主として裁判所速記官の用いるところとなっている。衆議院速記者養成所、参議院速記者養成所は、各機関の速記者養成を目標としたものであったが、2006年(平成18)に閉所された。現在職業速記者となるためには、中根式や早稲田式等の学校があり、また独習書が発行されたり、通信講義も行われている。

速記の学習にあたって基本となるのは五十音表を構成する基本文字であるが、ほかに拗音(ようおん)文字や濁音、長音、ン、ッ、などの表し方がある。また、イ、ク、ツ、ルなどのつく二音文字や助詞、助動詞の表し方もあり、そのほかよく用いられる語は簡略な略字の形となっている。これらをひととおり覚えるのに2、3か月はかかるが、学習を始めて6か月ぐらいで検定試験の5級に合格するのが普通である。そのあと3級合格までは6か月ほどで、だれでも進むことができる。順調にいけばさらに1年ほどで1級に合格することができるが、職業速記者となるためには、それぞれの職場や速記事務所で実習を積むことが必要である。とくに日本語の場合、他の言語に比べて同音異義語が多いために、話されることばを正しく聴き取ってそれを正確に普通文字に書き直すという速記の仕事は、とりわけむずかしいとされている。

[武部良明]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「速記」の意味・わかりやすい解説

速記

そっき

shorthand; stenography

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「速記」の意味・わかりやすい解説

速記【そっき】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...