翻訳|mold

精選版 日本国語大辞典 「鋳型」の意味・読み・例文・類語

い‐がた【鋳型】

- 〘 名詞 〙 ( 古くは「いかた」 )

- ① 鋳物を鋳造するのに用いる型。多く砂を材料として鋳るべき凹形の型を作り、金属を溶かして注ぎ入れて鋳る。〔十巻本和名抄(934頃)〕

- [初出の実例]「行房朝臣清書していかたにうつさせんとせしに」(出典:徒然草(1331頃)二三八)

- ② 活字の体を鋳造するために鋼鉄などで作った型。活字の面を作る母型と共に鋳込んで活字を作る。母型。

- ③ 物事を一定の型にあてはめてみようとする枠づけ。また、その枠。模型。

- ④ しきたり。慣例。

- [初出の実例]「所の仕来(しきたり)といふ詞のかはりに〈略〉大隈薩摩にていかたと云」(出典:物類称呼(1775)五)

- ⑤ 遺伝の際、転写のもとになるもの。DNAがほどけてできる一本鎖の塩基配列。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「鋳型」の意味・わかりやすい解説

鋳型

いがた

mold

mould

鋳物をつくるために溶融金属を流し込む(鋳込む)容器。美術工芸品鋳物の鋳型は、芸術家が一つずつ手作りでつくりあげるが、同一寸法の鋳物製品を大量生産する鋳物工業の鋳型は、自動化した造型機械により能率よく連続的につくられている。特殊な場合を除いて、鋳型は耐火性のよい珪砂(けいさ)に粘結剤として粘土と水を配合し、よく混練してこれをつき固めてつくる。

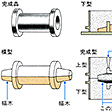

例としてフランジ付きの管をつくるための鋳型の作り方を述べる。まず製品の模型を用意する。木製あるいは金属製であり、上下二つ割りになっている。この下半分を切り口を下にして定盤(じょうばん)と呼ばれる台にのせ、下枠を置いたのち、混練した鋳物砂を入れてよくつき固める。ついでこれを上下反転し、定盤を取り去り、模型の上半分を、鋳物砂に埋まっている模型の下半分の上にのせる。そして下型の砂の表面に雲母(うんも)粉を少量振りかけたのち、上枠をのせ、模型上半分の上に湯口棒を立ててから、混練した砂を入れてつき固める。その後湯口棒を抜き、上型を上方に持ち上げ、下型と離して反転して置く。先に下型の砂表面に雲母粉を振りかけるのは、このとき上型、下型の離れを容易にするためである。ついで上型、下型からそれぞれ模型を抜き取り、あらかじめ別につくって乾燥しておいた砂製の棒状の中子(なかご)を下型にはめる。このとき中子を正しい位置に置くために、模型には両端に幅木とよぶ突起をつけておき、砂型のこの突起に対応するくぼみに中子の両端がはまるようにする。中子をはめた下型の上に上型をかぶせると鋳型が完成する。金属を湯口から鋳込む場合は、上型が溶融金属によって浮かされるので、これに耐えるように十分な重石(おもし)を上型の上にのせておかなければならない。鋳物が凝固し適当な温度まで冷却したのち、鋳型を壊して製品を取り出す。壊された鋳型は崩して鋳物用砂として再生し、粘結剤、水分などを再調合して鋳型製作に繰り返し使用する。このように砂粒子を粘土と水で粘結した鋳型を生(なま)砂型とよび、もっとも広く用いられる。

生砂型は溶融金属の熱により水分が蒸発して製品に種々の欠陥を生ずる場合があり、これを防ぐために造型後乾燥することもあり、これを乾燥型という。また鋳型強度を高め、鋳型砂が溶融金属流に巻き込まれて生ずる種々の欠陥を防止するために、粘土以外の強力な粘結剤が用いられている。たとえばケイ酸ソーダ、セメント、石膏(せっこう)、さらに有機物としてフラン樹脂やフェノール樹脂が用いられる。フラン樹脂は酸性触媒の作用で常温硬化させ、フェノール樹脂は250℃前後の金属模型と接触させることにより熱硬化させて鋳型とする。後者はシェルモールドshell mouldとよばれ、広く利用されている。

[井川克也・原善四郎]

百科事典マイペディア 「鋳型」の意味・わかりやすい解説

鋳型【いがた】

→関連項目金型|精密鋳造法|造型機

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鋳型」の意味・わかりやすい解説

鋳型

いがた

casting mold(mould)

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「鋳型」の意味・わかりやすい解説

鋳型 (いがた)

→鋳物

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

栄養・生化学辞典 「鋳型」の解説

鋳型

防府市歴史用語集 「鋳型」の解説

鋳型

世界大百科事典(旧版)内の鋳型の言及

【鋳物】より

…金属,合金を溶融し,目的の形状をもつ型(鋳型mold)の空洞に流し込んで凝固させた製品を広義の鋳物と呼ぶ。この意味では,鋳物には,そのままで製品や素形材を得るshaped casting(一般に鋳物と呼ばれる)と,その後,圧延,鍛造などを行うingot casting(インゴット)が含まれることになる。…

【鋳金】より

…鋳造(ちゆうぞう),鋳物(いもの)ともいう。加熱による金属の溶解性を利用したもので,金属を溶解してあらかじめ作っておいた鋳型(いがた)に流し込み,冷やしてから製品を鋳型から取り出して仕上げる技術。鋳型作製,金属の溶解鋳込み,仕上げの3工程に分けられる。…

【同笵鏡】より

…同一の鋳型または原型を使用して鋳造した複数の鏡をいう。笵は鋳型のことである。…

※「鋳型」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...