関連語

精選版 日本国語大辞典 「陰嚢」の意味・読み・例文・類語

ふぐり【陰嚢】

いん‐のう‥ナウ【陰嚢】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「陰嚢」の意味・わかりやすい解説

陰嚢

いんのう

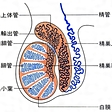

男性外陰部の一部分。内部にそれぞれ1対の精巣(睾丸(こうがん))、精巣上体(副睾丸)、精索を含む嚢(のう)状の皮膚で、陰茎根部から下垂している。皮膚は薄く、思春期には色素が増加し暗赤褐色になる。汗腺(かんせん)、脂腺を有し、成人では表面に陰毛が生える。陰嚢正中線に細い高まりの陰嚢縫線(ほうせん)がある。陰嚢皮下には脂肪組織がなく、よく発達している平滑筋線維が縦走しているため、この筋の収縮で皮膚に細かいしわができる。平滑筋線維は寒暖に対して敏感に反応し、絶えず収縮運動を続けている。一般に左側精巣は右側精巣より低いので、陰嚢も左側が低位にある。精巣と精巣上体は胎生初期に腹腔(ふくくう)の背側壁で発生するが、胎生8か月ころになると、腹膜が鞘(さや)状に下方に突出した鞘状突起に沿って陰嚢内へと下降する。なお、鞘状突起は途中が閉鎖してしまうが、それが弱いと腹圧などで腸が陰嚢内に押し出される。これが陰嚢ヘルニアである。陰嚢は女性の大陰唇に相当する。

[嶋井和世]

[参照項目] | |

百科事典マイペディア 「陰嚢」の意味・わかりやすい解説

陰嚢【いんのう】

→関連項目外陰部|停留睾丸

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「陰嚢」の意味・わかりやすい解説

陰嚢

いんのう

scrotum

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

初冠,加冠,烏帽子着ともいう。男子が成人し,髪形,服装を改め,初めて冠をつける儀式。元服の時期は一定しなかったが,11歳から 17歳の間に行われた。儀式は時代,身分などによって異なり,平安時代には髪を...