翻訳|skin

精選版 日本国語大辞典 「皮膚」の意味・読み・例文・類語

ひ‐ふ【皮膚】

- 〘 名詞 〙

- ① 多細胞動物の体表をなす皮膜。脊椎動物では表皮、真皮、皮下組織などからなり、知覚、呼吸、物質代謝などの機能をもつ。これの変化したものとしては、毛髪・爪などがある。爬虫類の鱗は表皮から、魚類の鱗は真皮から変化したもの。はだ。はだえ。

- [初出の実例]「自盥二手面一。皮膚如レ滑」(出典:続日本紀‐養老元年(717)一一月癸丑)

- [その他の文献]〔列子‐天瑞〕

- ② 転じて、物事の表面。外面。うわつら。

- [初出の実例]「狂者は道の皮膚(ヒフ)をみて、いまだ骨髄をよくさとらざるゆへに」(出典:翁問答(1650)上)

改訂新版 世界大百科事典 「皮膚」の意味・わかりやすい解説

皮膚 (ひふ)

skin

多細胞動物の体表をおおう被膜で,無脊椎動物では外胚葉性の表皮からなるが,脊椎動物では外胚葉性の表皮が中胚葉性の真皮によって裏うちされている。無脊椎動物の表皮は,1層の上皮細胞からできており,その中にさまざまな感覚細胞や腺細胞が散在している。ウズムシ類,センチュウ類,ワムシ類など水生の小動物では,上皮細胞の表面に繊毛があり,水中での運動や食物粒子の摂取に役だっている。節足動物など陸上生活も行う動物では,上皮細胞の表面が細胞の分泌したクチクラでおおわれている。クチクラは,多糖類キチン質と硬タンパク質からなり,昆虫類などでは堅い外骨格を形成している。また,甲殻類では外骨格が文字どおり石灰化して,厚いじょうぶな甲皮となっている。原索動物のナメクジウオの表皮は,1層の円柱上皮からなり,その下に膠原(こうげん)繊維の層が存在する。

脊椎動物の皮膚は,重層扁平上皮からなる表皮epidermisと,膠原繊維が密に集合した強靱結合組織からなる真皮dermisの2枚1組でつくられている。真皮は乳頭papillaと呼ばれる無数の突起を表皮に向かって伸ばしており,凹凸の激しい広い接着面により,表皮と真皮は決して離れることなくぴったりくっついている。真皮と表皮には,さまざまな程度にメラニン色素を含む色素細胞が存在し,いろいろな動物の体色のもととなっている。動物のなかには,カメレオンのように色素細胞の量が神経やホルモンの働きで著しく変化するものもある。

魚類の表皮は,多数の粘液細胞を含んでおり,粘液多糖類が上皮細胞の表面をおおっている。魚類の皮膚にはさまざまな型のうろこが存在している。最古の脊椎動物として知られる無顎(むがく)類の甲皮類は,骨性の外骨格をそなえており,その最表層には象牙質の小結節が存在していた。この象牙質は真皮の乳頭が石灰化したもので,まさに原始の皮膚の化石であり,体の保護と感覚機能を果たしていたと考えられる。軟骨魚類や原始的な硬骨魚類では,表皮の上皮細胞と真皮乳頭の間葉細胞によって,エナメル質と象牙質をもつうろこが形成されるが,進化した硬骨魚類では,真皮中に存在する骨片だけのうろこに変化している。

水生両生類は魚類とほぼ同様な皮膚をもつが,陸生両生類や爬虫類では表皮の表層部が角質化し,表皮が角質層と胚芽層に区別されるようになる。角質層は体内の水分保持のために発達したものであるが,両生類では薄く,真皮中に陥入した多細胞腺の分泌物が体表を保護している。角質化は,表皮の細胞内に硬タンパク質のケラチンが沈着する現象で,節足動物などにみられる細胞外分泌によるクチクラの形成とは,根本的に異なるものである。ヘビ類では,角質化が一定間隔で起こることにより,古い角質層が周期的に脱皮される。角質層は,爬虫類などでは角鱗を形成するが,その一部が鳥類では羽毛に,哺乳類では毛に変化し,また,つめやひづめ,くちばし,サイの角などに分化し,これらは角質器と総称される。

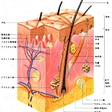

哺乳類の表皮は,胚芽層,顆粒(かりゆう)層,透明層,角質層の4層からなり,胚芽層で盛んに細胞分裂が起こり,角質化の進行に伴って表層に移動し,完全に角質化した死んだ細胞は表面から続々と剝離していく。真皮も膠原繊維束がさまざまな方向に交錯して走る厚くてじょうぶな層として発達し,その下には多量の脂肪を含む皮下組織が存在し,神経や血管の通路となっている。また,哺乳類では小汗腺,大汗腺,皮脂腺,乳腺の四つの皮膚腺が出現する。小汗腺は全身に分布し,水分の多い分泌物を出して,毛とともに体温調節に重要な働きをする。大汗腺は体の特定部位に存在し,強いにおいを発する分泌物を出し,動物の生殖活動のリズムにあわせて分泌される。乳腺は大汗腺の特殊化したもので,胸から腹,大腿にかけて存在し,雌において出産直後から乳汁を分泌する。皮脂腺は毛の付け根に開口するほか,独立して存在するものもある。

皮膚は,その付属器官(角質器,皮膚腺)とあわせて外皮と呼ばれ,体の保護と外界の変化の受容(感覚)の機能のほか,呼吸,栄養分の吸収と老廃物の排出という物質代謝の役割をもっている。水中生活,とくに淡水にすむ動物では,体液の塩類濃度の調節が重要である。また,陸上生活への移行にともなって角質化するなど,体の水分保持の機能をもつようになる。さらに,鳥類や哺乳類では羽毛や毛,汗腺を発達させ,体温調節という新しい役割を担うようになっている。

執筆者:後藤 仁敏

ヒトの皮膚

他の哺乳類と同じく,ヒトの場合も,皮膚は体の保護作用,体温調節作用,分泌・排出作用,感覚作用などを営んでおり,その構造もまた他の哺乳類と同じである。すなわち,表層の表皮とそれを裏うちする真皮とからなる(なお,真皮の下,筋肉との間には比較的繊維の粗な結合組織があり,皮下組織tela subcutaneaといわれるが,人によってはこの皮下組織をも皮膚の中に含ませることがある)。

表皮胎生期の外胚葉に由来する,上皮細胞群が密集する皮膚表層部分をいう。表皮をなす上皮細胞群は10~20層の積み重なりを絶えず維持しているが,これは最基底層成分の分裂増殖と最上層(角質層)成分の死滅脱落のバランスによるものである。表皮の重要な性格の一つとして角質化現象を営む点があげられるが,その最終産物である角質は,表皮最上層における,極端に扁平化し内部に角質物質(ケラチンというタンパク質)を充満した状態に陥った,上皮細胞自身の死骸の堆積物にほかならない。角質には硬角質と軟角質が区別されるが,前者は硬い物質塊として成長する性質をもち,毛やつめ,あるいはうろこや羽毛などとなるのに対して,後者は体表全体をおおうような薄い保護シートを維持する役割を果たす(このシートの陳旧部分は次々にあか(垢)としてはげ落ちる)。人体では手掌と足底の皮膚には毛がまったくないが,代りに1mm以上の厚さの角質層が存在する。残りの皮膚領域はすべて有毛性であり,ここでは前記の軟角質シートを含めた表皮全体の厚さが0.1~0.2mmであるにすぎない。体表をおおう軟角質シートが体内の水性環境と体外の空気との隔壁をなすことに注意されたい。

表皮の2番目の重要な性質として,それを構成する上皮細胞群の一部が真皮内あるいはさらに皮下組織内にまで伸び出す形で増殖して腺(皮脂腺,大汗腺,小汗腺)をつくり,分泌作用を営む点があげられる。皮脂腺は有毛性皮膚に存在し,脂性分泌物を毛根に向けて排出し,毛および有毛性皮膚全体の表面に脂性被膜をあたえる(皮脂腺の分泌様式はホロクリン分泌または全分泌といって,細胞体内に脂質滴の充満した腺細胞そのものが脱落,排出される)。独立皮脂腺は毛根に開口しない点で特殊な皮脂腺であり,口唇や外陰部など皮膚と粘膜の移行部に存在する。眼瞼(がんけん)縁も同様な移行部の一つであるが,この部位には睫毛(しようもう)(まつげ)と称される太くて長い毛があり,その毛根に開口する皮脂腺(瞼板腺あるいはマイボーム腺)が強大である。大汗腺は腋窩(えきか),外耳道,外陰部などの限られた領域の皮膚にしか存在しないが,その分泌物には独特のにおいや味がある(大汗腺の分泌様式はアポクリン分泌または離出分泌で腺細胞の小突出部分がちぎれて排出される)。ヒトの耳垢(じこう)腺は外耳道皮膚,睫毛腺(モル腺)は眼瞼縁皮膚における大汗腺にほかならない。ちなみに雄のジャコウジカの下腹部にある麝香(じやこう)腺(大汗腺の一つ)からは香料が得られる。小汗腺の分泌物は腺細胞表面から単ににじみ出たものであり(この分泌様式をエクリン分泌または漏出分泌という),水を主体とし少量の電解質などを含むにすぎない。ヒトの皮膚には小汗腺が豊富に分布するが,とくに手掌と足底の皮膚では小汗腺が数多い。手掌表面を10倍程度の拡大レンズで観察すると,指紋や掌紋をつくる稜線に沿い,小汗腺開口部が規則正しい間隔の小孔列をなすのを認めることができる。小汗腺の分泌物が汗であり,その水分が体表の広い範囲で蒸発する際に体温降下がもたらされる。発汗の原因として体温上昇がまずあげられる。すなわち,体温上昇が皮膚の毛細血管の拡張と血流量増大をもたらし,小汗腺の分泌活動を亢進させるが,自律神経のうちの交感系コリン作動性成分の緊張が,同成分支配下の小汗腺筋上皮細胞を収縮せしめて,腺腔内に貯留中の汗を一度に排出させる場合も考えられる(精神緊張性発汗)。

表皮の3番目の重要な性質として,メラニンの合成能を有する点があげられる。メラニン産生細胞(メラノサイトmelanocyte)は,表皮の最基底層をなす上皮細胞のうちの5~10%程度を占めるにすぎないが,最基底層内に散在し続けて周囲の角質化の運命をたどる上皮細胞群にメラニンをあたえる。その量の多少により皮膚や毛の色調が黒~黄~白と変化する。表皮がつくり出す色素の違いや量の多少により動物体表着色もさまざまとなるのであるが,表皮の色素産生の本源的意義は,日光の紫外線を吸収してその害から体内を守ることであると考えられる。

真皮

真皮胎生期の中胚葉に由来する結合組織のうちで,とくに繊維性要素が豊富な皮膚深層部分をいう。真皮をつくるじょうぶな繊維性結合組織(ヒトでは厚さ2~8mm)の大部分をなすものは,コラーゲンと呼ばれるタンパク質を主成分とする膠原繊維である。この繊維には,引っ張り力に抗して容易に長さを増さないという性質がある。比較的少量ながら,エラスチンと呼ばれるタンパク質を主成分とする弾性繊維も真皮内に存在し,皮膚に弾力性をあたえている。皮膚にしわが生じるのは弾性繊維の老化と断裂による。真皮内の細胞成分としては散在性の繊維芽細胞(上記2種の繊維成分の合成にあずかる),血管とリンパ管壁や神経繊維をつくる細胞群,リンパ球をはじめとする各種の遊走細胞群などがあげられる。遊走細胞群の多くは免疫反応にあずかり,真皮内のみならず表皮内にも移動する。また神経繊維には真皮と表皮の境界部で,マイスネル小体と呼ばれる特殊な終末装置をつくるものとつくらないものとがあり,後者は真皮内で自由終末となり,温痛覚の受容器をなしている。しかし,自由終末の一部は表皮内にも入り込むことが,少なくとも動物皮膚では確かめられている。

→毛

執筆者:山内 昭雄

皮膚の病気

皮膚の病気皮膚の構造や機能に先天的に障害があったり,後天的に全身性の疾患に伴って,あるいは外来性の種々の因子により障害をうけて皮膚病を生ずる。したがって皮膚病は先天性と後天性とに明確に分けるとわかりよいが,先天性のものでも実際にはその遺伝型式が明らかでないもの,形態学的な皮膚の構造異常によるもの,生理・生化学的な機能異常によるものなどが含まれていて,その分類は簡単ではない。後天性のものでも原因不明のものもある。現在のところ明確な皮膚病の分類は困難で,一部のものは皮膚に生ずる病変の性状により分類されている。したがって以下に示す皮膚病の分類も決定的なものではない。

(1)遺伝性疾患 生下時より病気の発症が運命づけられているもので,診断はできても治療は困難である。皮膚のあざや奇形,いわゆる母斑と全身異常を合併する母斑症,皮膚が魚のうろこ状を呈する魚鱗癬(ぎよりんせん)群を代表とする角化症,核酸,タンパク質,脂質,糖質代謝経路に関与する酵素の異常,欠損が証明されている種々の代謝異常症など。(2)伝染性疾患 いわゆる感染症で,ウイルス,リケッチア,クラミディア,細菌,真菌,原虫,寄生虫などによる皮膚病。感染が皮膚に限局して症状がでるものと,全身性の感染症の部分症状として,あるいはいわゆる感染アレルギーとして皮膚症状を呈するものとがある。最近話題となっている梅毒を含めた性行為感染症には,肝炎ウイルスの感染など皮膚症状を呈さないものも含まれている。(3)化学的因子による疾患 皮膚病で最も数の多い湿疹・皮膚炎群のなかのアレルギー性接触皮膚炎,蕁麻疹(じんましん)や薬疹,中毒疹など。(4)物理的・機械的因子による疾患 日光とくに紫外線,放射線,温熱,寒冷などにより生ずる疾患。紫外線に対する構造的・機能的防御機構を欠くために生ずる日光過敏,皮膚癌などが注目されている。(5)自己免疫現象による疾患 膠原病のほかに,水疱症である天疱瘡(てんほうそう)群があり,水疱形成機序に自己免疫現象が考えられている。(6)内臓病変による皮膚疾患 皮膚以外の臓器に病変があるときみられるもの。皮疹から内臓の異常を逆に発見することも可能である。(7)良性,悪性腫瘍 皮膚腫瘍はその発生母地あるいは組織像から種々の名称がつけられている。(8)原因不明の皮膚病 病態は解明されていても病因が明らかでないものは多い。しかし原因不明だからといって治療法がないわけではない。

執筆者:松尾 聿朗

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「皮膚」の意味・わかりやすい解説

皮膚

ひふ

skin

体表面を覆っている連続した膜状の器官で、口や肛門(こうもん)などの開口部で粘膜に移行する。身体の内部環境の恒常性を維持し、また体内の異常を反映させるなど、複雑な機能を営む特殊な器官である。

[川村太郎]

形態

最表層は表皮とよばれる層状の上皮であり、その下にある真皮は主としてじょうぶな結合組織からなり、そのために皮膚は外力によって容易にちぎれなくなっている。真皮の下の皮下組織は主として脂肪組織からなり、栄養による変動を受けやすい。

なお、皮膚の総面積(体表面積)は日本人成人の場合、男性約1.62平方メートル、女性約1.43平方メートルで、皮下組織を除いた皮膚の厚さは女性より男性が厚く、部位によって異なるがだいたい2ミリメートル前後で、そのうち表皮は0.2ミリメートル、足底がもっとも厚く、眼瞼(がんけん)(まぶた)がもっとも薄い。また、重量は体重の約8%を占めている。

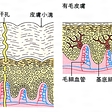

皮膚表面の形態は、無毛部と有毛部で多少異なっている。無毛の皮膚、すなわち手足の指腹および掌蹠(しょうしょ)(手のひらと足の裏)の皮膚表面には、凸稜(とつりょう)(皮膚小稜・皮稜)と溝(皮膚小溝・皮溝)とが平行に走って紋理(指紋および掌紋)を形成している。すべての皮稜表面には汗孔があり、ここに汗腺(かんせん)の分泌管(汗管)が開いている。表皮の最外層の角層(角質層)は厚く、その下に透明層(淡明層)がある。表皮の下面には、皮稜と皮溝にそれぞれ一致して走る突稜がある。皮稜下面の突稜の、汗管の付着部位間にはメルケル細胞(メルケル触覚盤)があり、それに知覚(触覚)神経が分布している。真皮にはマイスネル小体その他の知覚小体がある。以上のほかの構造は、有毛皮膚の場合と同様である。

有毛皮膚は、頭皮のように硬毛の生えている部位と、手足のようにうぶ毛の生えている部位とがある。これらの皮膚表面は、乱雑に走る皮溝によって三角形や菱(りょう)形などの皮野に区分されている。表皮は無毛部に比べて角層が薄く、透明層はない。角層の下には順次、顆粒(かりゅう)層、有棘(ゆうきょく)層、基底層がある。基底層(種子層)の細胞が分裂してその数を増し、しだいに分化しながら押し上げられて有棘層以上の細胞を形成する。角層(および透明層)では細胞が角化して核がみられない。角層を形成する角質板は徐々に剥離(はくり)して垢(あか)となる。角層は脂質のエマルジョン(皮表脂質)で覆われている。表皮を形成する上皮細胞は究極的には角化するから、角化細胞(ケラチノサイト)ともいわれる。表皮の少数成分としてケラチノサイトでない細胞もある。すなわち、基底層にあるメラノサイトは、上皮線維をもっていないので明るい細胞(澄明細胞)としてみられる。メラニンを産生して、これをケラチノサイトに与える。メラノサイトよりもすこし上方の位置、すなわち有棘細胞層内にランゲルハンス細胞がある。この細胞は、免疫監視機構の皮膚における最先端であるとされている。

真皮の表面には多数の乳頭状の突起があり表皮の下面の陥凹にはまっているので、断面にしてみると表皮と真皮との境界は波打っている。真皮乳頭内にはへアピン状の毛細血管があって、その一端は小静脈に、他端は小動脈につながっている。真皮の主成分は、コラーゲンからなる膠原線維(こうげんせんい)およびエラスチンからなる弾力線維(弾性線維)、それらの間隙(かんげき)を満たす結合組織基質とから成り立っていて、その中に毛嚢(もうのう)や汗腺などの皮膚付属器官が埋められており、また血管やリンパ管、および神経が通っている。動静脈はほぼ神経に沿って走っている。

汗腺(エクリン腺)は無毛皮膚と有毛皮膚とに共通して存在し、その分泌部は糸を丸めたような形をしていて真皮深層にあり、汗は汗管を通って汗孔から皮表に分泌される。わきの下などの皮膚では、アポクリン腺の分泌管が毛嚢に開いている。アポクリン腺はエクリン腺に似ているが大きく、その分泌液は粘り気があって体臭のもとになる。

毛嚢は斜めになっていて、それが真皮下面と鈍角をなす側に脂腺が付着している。脂腺細胞は脂肪粒で満たされていて、しだいに壊れて皮脂となる。皮脂は毛嚢を通って毛孔から排出され、皮表脂質を補充している。表皮細胞が角化するときに生ずる脂質も、皮表脂質に加わっている。脂腺の外側には立毛筋(起毛筋)とよばれる平滑筋が斜めに走っていて、毛嚢に付着している。陰嚢および乳頭には立毛筋以外の平滑筋がみられ、顔面では横紋筋(表情筋)がみられる。毛嚢の脂腺に面するあたりに神経が分布しており、毛嚢は重要な知覚器官でもある。また、毛嚢に接する表皮が特別の触覚器官(毛盤)を形成し、そこに多数のメルケル細胞のみられる場合がある。毛嚢の最下端にはタマネギ状に膨らんだ部位の中心部に毛母とよばれる上皮細胞群があり、これが分裂して増殖し、押し上げられると同時に角化して毛になる。毛母にもメラノサイトがあって毛にメラニンを供給している。毛母の細胞増殖には消長があり、その最盛期である成長が止まると、毛は毛母を離れて毛嚢の中を上行し(退行期)、ついに抜けてしまう。これを休止期といい、続いて新しい成長期が始まる。以上を毛(もう)周期という。各毛嚢の毛周期がばらばらで一定しないため、毛の数にはほぼ増減がみられない。

皮膚の神経には触覚神経のほか、痛覚神経、冷温覚神経、自律神経がある。痛覚神経は局所麻酔によってその機能をもっとも容易に失いやすい。したがって、まったく無痛になっても触覚が保たれることがある。自律神経は血管の収縮・拡張、汗および皮脂の分泌、立毛筋の収縮などを支配する。

表皮の角層は軟ケラチンからなり、爪(つめ)と毛は硬ケラチンからなる。爪の下(爪床(そうしょう))の根元に近い部分(爪母(そうぼ))の上皮細胞の分裂および角化によって爪は伸びる。

[川村太郎]

発生

表皮ケラチノサイト、毛嚢、脂腺などの上皮細胞は、胎生期表皮(外胚葉(がいはいよう)由来)から生ずる。真皮の血管および結合組織は間葉に由来する。ランゲルハンス細胞も間葉に由来することが定説となっている。神経およびメラノサイトは、外胚葉由来の神経堤から生ずる。

なお、皮膚に固有の物質は硬ケラチンおよび軟ケラチンであり、いずれも多量のシスチンを含有する線維タンパク質で、長いポリペプチド鎖がS‐S結合によって横につながっている。

[川村太郎]

生理

皮膚の生理作用は、外部環境に対する保護作用と知覚作用とに2大別される。人体を形成する組織はきわめて繊細であり、外界の作用に対して皮膚に覆われることによって保護されない限り生存できない。すなわち、強固な真皮は機械的外力に抵抗し、温熱や寒冷に対して体温を一定に保つ作用は、発汗量の調節と皮膚血管の収縮・拡張によって行われる。また水分をはじめとして、諸物質が体内に侵入もしくは体外に漏出することは、表皮とくに角層が障壁帯として作用することによって阻止される。表皮のメラニンは、日光とくに紫外線の侵入を阻止する。皮膚の表面を覆う脂質のエマルジョンは弱酸性であり、細菌や真菌の増殖を食い止める作用(自浄作用)がある。

皮膚には諸種の知覚神経が分布しているところから、全身の皮膚は一つの大きな知覚器官であるという見方もある。知覚もまた体の保護と関係が深い。皮膚知覚の大部分は反射路に流れていて、意識に上る部分は少ない。たとえば、熱いと思ったときには、すでに反射運動で身を守っている。指先にメルケル細胞やマイスネル小体が密に配置されていることは、指先の巧緻(こうち)な運動が皮膚知覚によって無意識に調節されていることを暗示する。

なお、皮膚の色は主としてメラニンの多少と血液とで決まる。人種によるメラニン色素の強弱は、メラノサイトの数の差ではなく、機能の差による。毛髪の色もまたメラニン量によって左右される。赤毛はフェオメラニンを含有している。

[川村太郎]

動物の皮膚

動物体の外表面を覆う器官で、哺乳(ほにゅう)類では一般に体中で最大の器官である。脊椎(せきつい)動物の皮膚は外胚葉(がいはいよう)性の表皮と、中胚葉性の真皮や皮下組織とからなる。表皮は哺乳類の毛やつめ、ウシ、シカ、サイの角(つの)、クジラ類のひげ、鳥類の羽毛、爬虫(はちゅう)類、魚類の鱗(うろこ)などの付属器官を生じ、一般に多層上皮を形成する。表皮の最下層は胚芽層といい、細胞がすこしずつ分裂してしだいに表層に移り、角化して垢(あか)となってはげ落ちる。真皮は、膠原繊維(こうげんせんい)、弾性繊維などの繊維とムコ多糖を主とする間質、繊維芽細胞や筋肉などの細胞成分からなり、血管、リンパ管、感覚神経が多く分布する。また汗腺、皮脂腺、乳腺、両生類の毒液腺などが真皮中にあるが、これらの腺は表皮細胞が陥入して形成されたものである。色素細胞は魚類、両生類、爬虫類では真皮に存在するが、鳥類、哺乳類では表皮にもある。円口類、魚類の表皮には粘液細胞がある。皮下組織には脂肪細胞が多く、保温に役だっている。無脊椎動物の皮膚は一般に外皮とよばれ、外胚葉に由来する1層の表層とその表面を覆う小皮(クチクラ)とからなる。特別に厚い小皮は外骨格ともよばれ、成長中に周期的に脱ぎ捨てねばならないが、これを脱皮という。クラゲ、海綿、吸虫類の幼生、ウズムシ類などの水生動物では皮膚に繊毛を生じて運動器官となっている。腔腸(こうちょう)動物の皮膚には刺細胞がある。皮膚は体内の部分を外から保護し、温度、水分そのほかの体内環境を保ち、呼吸、排出、感覚などの生理機能をもつ。

[大岡 宏]

百科事典マイペディア 「皮膚」の意味・わかりやすい解説

皮膚【ひふ】

→関連項目皮下脂肪|表皮

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「皮膚」の意味・わかりやすい解説

皮膚

ひふ

skin; cutis; derma

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「皮膚」の読み・字形・画数・意味

【皮膚】ひふ

ち、嬰

ち、嬰 (えいがい)の時より停(とど)まりて易(かは)らざること

(えいがい)の時より停(とど)まりて易(かは)らざること るに非ざるなり。

るに非ざるなり。字通「皮」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

栄養・生化学辞典 「皮膚」の解説

皮膚

世界大百科事典(旧版)内の皮膚の言及

【皮∥革】より

…皮膚

[原料皮]

たんに原皮ともいい,ウシ,ヒツジ,ヤギ,ウマ,ブタ,シカなどの哺乳類のほか,ワニ,トカゲなどの爬虫類が用いられるが,なかでも牛皮の使用量がひじょうに大きい。 原料皮は,その大きさによりハイドhideとスキンskinに区別する。ハイドは大動物(ウシ,ウマなど)の皮で,アメリカ,カナダ規格では皮重量25ポンド(約11kg)以上のもの,スキンはそれ以下のもので,幼動物または小動物(子ウシ,ヒツジ,ブタなど)の皮をさす。…

【体温】より

…体温を一定に保つといっても,その変動幅を狭い範囲にとどめる必要があるのは体内部,具体的には脳と胸腔・腹腔である。体表層部,とくに四肢で暑さ寒さに応じて皮膚温が高くなったり低くなったりすることは日常経験するところで,むしろこのように表層部の温度が変化することによって体内部の温度を一定に保っているのである。そこで体温を表層温と深部温に分けよう。…

【表皮】より

…生物体の体表をおおう組織。動物では皮膚や粘膜の上皮をいう。発生学的には外胚葉に由来する。…

※「皮膚」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...