翻訳|pyrite

精選版 日本国語大辞典 「黄鉄鉱」の意味・読み・例文・類語

おう‐てっこうワウテックヮウ【黄鉄鉱】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「黄鉄鉱」の意味・わかりやすい解説

黄鉄鉱

おうてっこう

pyrite

比較的低温生成の各種金属鉱床中に産するもっとも普通の硫化鉱物の一つ。低温熱水鉱脈鉱床、黒鉱鉱床を含む噴気性堆積(たいせき)鉱床、含銅硫化鉄鉱床などのほか、泥質堆積岩、石炭、還元性条件下の湖水堆積物、深海底のスモーカー(熱水からの沈殿物が堆積した煙突状の構造物)周辺堆積物中などに産する。十分な硫黄(いおう)の供給条件および低温条件下での生成になるため、硫黄に乏しい条件下で産する鉱物(たとえば砒(ひ)鉄鉱・紅砒ニッケル鉱・サフロ鉱など)とは共存しない。地表条件で、あるいはバクテリアなどの作用で分解され、最終的には硫酸化合物といわゆる褐鉄鉱(鉱物学的には針鉄鉱)になる。液体包有物として硫酸第一鉄溶液などを含んでいると分解が早い。白鉄鉱とは同質異像関係にあるが、その安定領域は明らかではない。しかし加熱すると黄鉄鉱に転移する。

もっとも普通の共存鉱物は、黄銅鉱・閃(せん)亜鉛鉱・方鉛鉱など。形態は立方体・正八面体・正十二面体・正二十面体およびこれらを基調とした立体で、非常に変化に富み、三方晶系の対称を示すものも知られている。含ニッケル変種は黄鉄ニッケル鉱bravoite(化学式(Fe,Ni)S2)とよばれる。肉眼的には真鍮(しんちゅう)色の金属光沢で、硫化物としては硬度の高い部類に属する。日本における産地はきわめて多いが、なかでも三重県紀州鉱山(閉山)や福岡県吉原鉱山(閉山)の一稜(りょう)の長さ15センチメートルを超えるものや、新潟県赤谷(あかたに)鉱山(閉山)の三方変形結晶の産出例は有名である。近年、公害源物質として重視され、微量成分の研究が進んでいる。英名はギリシア語の「閃光」に由来する。

[加藤 昭 2016年1月19日]

最新 地学事典 「黄鉄鉱」の解説

おうてっこう

黄鉄鉱

pyrite ,iron pyrite

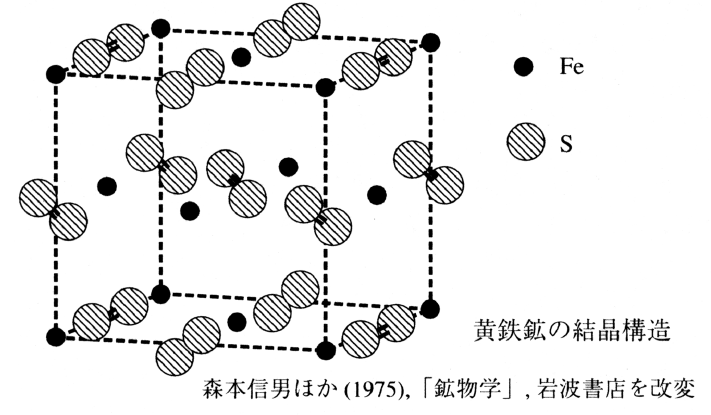

化学組成FeS2の鉱物。Feを置き換えてNi, Coが入ることがあるが,前者の場合,729℃で3.68wt%,700℃で3.25wt%入りうる。それ以下の温度では不明。立方晶系,空間群Pa3,格子定数a0.5417nm,単位格子中4分子含む。通常,淡真鍮黄色金属光沢を有する不透明な正六面体,五角十二面体~正八面体結晶で,(100)および(210)面にしばしば条線がある。双晶軸(001),双晶面(011)で貫入双晶をなす。劈開{001}不明瞭,断口貝殻状~不規則,脆弱,硬度6~6.5, 比重4.95~5.10。条痕黒色。熱電気性(±)。ほとんど磁化していない。反射顕微鏡下ではクリーム白色,反射等方性。吹管で熱すると溶融し,閉管中では多量の硫黄昇華物を生ずる。HClに不溶,微粉はHNO3に可溶。各種岩石・鉱石中に広く産する。酸化変質して褐鉄鉱となり,しばしば仮晶を形成。硫酸製造に必要なSO2を発生する原鉱となり,その焼きかすは製鉄原料として利用される。摩擦すると火花を放つので,ギリシア語のpūr(火)から名づけられた。

執筆者:青木 義和

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「黄鉄鉱」の意味・わかりやすい解説

黄鉄鉱 (おうてっこう)

pyrite

化学組成FeS2の鉱物。鉄は地殻に多量に存在する元素で,日本は硫黄に富む地域であるので,黄鉄鉱は日本でもっとも豊富な硫化鉱物である。硫黄の資源として,また硫黄を採取した後は鉄の原料として用いられるが,近年では石油から硫黄が大量に回収されているので,資源としての重要性が低下している。各地の鉱山から他の鉱物に伴って産出する黄鉄鉱は公害源(硫黄分が酸化されて硫酸となる)として有害視されることもあるが,将来に備えて現在利用されていない黄鉄鉱を備蓄することも考えられている。黄鉄鉱(比重5)の中にはその1.3倍の容量の硫黄(比重2)に相当する硫黄分を含んでいる。岩石中に見いだされる黄色で光沢のある鉱物は黄鉄鉱であることが多い。等軸晶系の六面体(立方体),五角十二面体を示すことが多い。モース硬度6。粉末の色は黒色であるので,岩石中に微粒の黄鉄鉱が含まれると,岩石の色は黒みを帯びる。泥岩の黒色の原因となっていることも多い。約750℃(硫黄の蒸気圧によって異なる)で磁硫鉄鉱と硫黄に分解するので,高温で固結した玄武岩中には存在しない。

執筆者:由井 俊三

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「黄鉄鉱」の解説

黄鉄鉱

オウテッコウ

pyrite

FeS2.もっとも広く分布する鉄の硫化鉱物.Feの一部を置換して,Ni,Coが入ることがある.種々の火成岩,たい積岩,変成岩のなかに,また含銅硫化鉄鉱の塊として産出する.立方体,五角十二面体,正八面体などの面よりなる大きな結晶として産出することも多い.立方晶系,空間群 Pa3,格子定数 a0 = 0.542 nm.密度5.02 g cm-3.硬度6~6.5.淡黄色の金属光沢で,硫化鉱物のなかでもっとも硬度が高い.融点642 ℃.塩酸に溶けず,微粉はHNO3に溶ける.硫酸の原料として用いられる.条痕は緑黒色.脆弱で貝殻状または不規則な断口を示す.へき開は立方体の面に平行であるが不明瞭である.立方体と五角十二面体の結晶面には,その稜に平行な条線が見られる.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「黄鉄鉱」の意味・わかりやすい解説

黄鉄鉱

おうてっこう

pyrite

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「黄鉄鉱」の意味・わかりやすい解説

黄鉄鉱【おうてっこう】

→関連項目黒鉱|白鉄鉱

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の黄鉄鉱の言及

【仮像】より

…前者の例としては,CaCO3の化学組成をもつアラレ石(斜方晶系,柱状となることが多い)が,その外形を保ったまま方解石(三方晶系)に変化する場合,すなわち化学組成は変化せず内部原子の配列が変化した場合である。後者の例としては,化学組成FeS2の黄鉄鉱(立方晶系,直方体・八面体をなすことが多い)が,その特有なシンチュウ色を失い褐色の針鉄鉱(化学組成FeO・(OH),斜方晶系,針状結晶,その放射状集合体)に変化することがある。さらに化学組成がまったく変化する場合もある。…

※「黄鉄鉱」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...