エッセイ(読み)えっせい(その他表記)essay

日本大百科全書(ニッポニカ) 「エッセイ」の意味・わかりやすい解説

エッセイ

えっせい

essay 英語

essai フランス語

思索や意見、感想などを形式にとらわれず、簡潔に述べた文学の一ジャンル。エッセイまたはエセーは日本語では一般に「随筆」の意味で用いられ、文学の一ジャンルとして確立している。英語のessayはフランス語の「試す、試みる」を意味する動詞essayerから発している。フランス語のessaiはessayerの名詞形である。これが最初に「随筆」の意味で用いられたのは16世紀後半、モンテーニュのEssaisであり、邦訳では『随想録』というタイトルで親しまれている。しかし当時は文学様式としての「随筆」はなく、エセーとは「試行、吟味、試験、経験、実験」などの意味を含んでおり、モンテーニュ自身のことばによれば「判断力の試み」であった。つまり、『随想録』は自分自身が何者であるのかを知ろうとする基本的な態度から発して、思索を展開しているのである。

[平野和彦]

欧米

フランスではモンテーニュの系譜はモラリスト(人間の生き方を探求する人々)といわれる人々によって受け継がれている。17世紀後半にはパスカルの『パンセ』、ラ・ロシュフコーの『箴言(しんげん)集』、ラ・ブリュイエールの『人さまざま』などが著され、フランス文学の中心はモラリストによって担われる伝統が形成されていく。18世紀に入るとボーブナルグの『人間精神認識への序説』、ジューベールJoseph Joubert(1754―1824)の『随想録』が生まれている。さらに19世紀にはサント・ブーブの『月曜閑談』などが著され、文芸批評とも密接に関係してくる。またテーヌ、アナトール・フランスなどが活躍する。20世紀に入ると、「20世紀の知性」と評されるバレリーは270冊に及ぶ『カイエ』(手帖(てちょう))を残した。アランの『プロポ』(語録)は日本でもよく読まれている。ヌーベル・クリティック(新批評)の旗手ロラン・バルトは『エセー・クリティック』(批評的エセー)を著すなど、エセーは現在も批評活動の一環として伝統の脈を継承している。

イギリスのエッセイの発端は、モンテーニュから影響を受けたベーコンの『随筆集』である。当時人気が高く、10編(初版、1597)から58編(3版、1625)へと膨れあがった。モンテーニュの感性的、省察的、告白的な『随想録』に比べ、ベーコンの『随筆集』は客観的、知性的、教訓的であり、イギリス的エッセイの父といえる。18世紀に入り、ジャーナリズムの台頭とともに、アジソンやスティールは日刊紙にエッセイを書き、エッセイがジャンルとして読者に浸透していく。サミュエル・ジョンソン、ゴールドスミスもエッセイで筆をふるっている。19世紀には一段と新聞が隆盛し、文体も洗練されてくる。この状況のなかで満を持して登場するのがラムの『エリア随筆』である。イギリス最高のエッセイとされる『エリア随筆』は、自己の経験を通して描かれた人間の愛、ユーモア、ペーソスを特質として読者を魅了した。さらにハズリット、リー・ハント、ディ・クウィンシーなどのエッセイストも出てくる。20世紀にはチェスタートンを筆頭として、『クマのプーさん』で有名な作家ミルン、そしてプリーストリーなどの作家が次々とエッセイを書いている。

アメリカでは19世紀に『スケッチ・ブック』を書いたアービング、『自然論』のエマソン、『ウォールデン――森の生活』を書いたソローなどをあげることができる。アメリカでは1985年以来、年間の優れたエッセイを集めたThe Best American Essays(邦訳『アメリカエッセイ傑作選』)が刊行されている。

[平野和彦]

日本

日本においてはヨーロッパの「エッセイ」の概念が入る前までは、中国の「随筆」の概念が支配的であった。つまり、「雑記、筆録、筆記、筆談、日記」などの広い意味で用いられ、体系的でない、筆の向くままの博学的な様相を呈する「随筆」であった。明治時代に「エッセイ」の概念の受容とともに「随筆」の概念が「エッセイ」に近づいた。その後エッセイに関するさまざまな論争を経て、現在の「個人的日常生活のなかで感じた、体系的ではない芸術美、意見などを表現する方法」としての「エッセイ=随筆」の意味が確立したといえる。

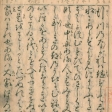

この意味で平安中期の清少納言(せいしょうなごん)の『枕草子(まくらのそうし)』は画期的な世界最初のエッセイである。女性の繊細な観察を通した、機知、ユーモアに富んだ、自由闊達(かったつ)な筆で独特な世界を示した。鎌倉時代初期には無常観で知られる鴨長明(かものちょうめい)の『方丈記』が生まれた。鎌倉時代後期には「日本のモンテーニュ」ともいうべき吉田兼好が、『徒然草(つれづれぐさ)』を著して隠遁(いんとん)者としての生活態度から人生の「よしなしごと」を筆に任せて考察する。近世に入ると、儒学者、国学者がエッセイに筆を染めている。本居宣長(もとおりのりなが)の『玉勝間(たまかつま)』、新井白石の『折たく柴(しば)の記』などがその例である。また松尾芭蕉(ばしょう)の『嵯峨(さが)日記』、小林一茶(いっさ)の『おらが春』などもエッセイの範疇(はんちゅう)に入る。

明治以降、ジャーナリズムの発展とともに読者層もさらに一段と広がりをみせ、小説家、思想家、科学者などのさまざまな職業の人々もエッセイを書くようになった。大正時代になると島崎藤村の『千曲(ちくま)川のスケッチ』、夏目漱石の『硝子戸(ガラスど)の中(うち)』、斎藤茂吉の『念珠集』、昭和に入ると内田百閒(ひゃっけん)の『百鬼園随筆』などがある。第二次世界大戦後では、三島由紀夫がエッセイ『私の遍歴時代』を著している。物理学者湯川秀樹の『本の中の世界』などもあげられよう。また大江健三郎も『「自分の木」の下で』などのエッセイを書いている。

1951年(昭和26)には日本エッセイスト・クラブが設立され、賞も設けられた。1952年の第1回日本エッセイスト・クラブ賞授賞以来、毎年とだえることなく続けられてきている。エッセイの書き方などのマニュアル本も数多く出版され、作家、哲学者、音楽家、画家、俳優、科学者など、その職業を問わずエッセイが著され、ますます活況を呈する感がある。

[平野和彦]

『平野和彦著「随筆」(渡部昇一他編『ことばコンセプト事典』に収録、1993・第一法規出版)』▽『中里富美雄著『新・エッセイ入門』(1996・渓声出版)』▽『日外アソシエーツ編・刊『日本のエッセイ8000冊――読書案内・作品編』(1996・紀伊國屋書店発売)』▽『日本エッセイスト・クラブ編『エッセイの書き方』(1999・岩波書店)』▽『岩波書店編・刊『エッセイの贈りもの 「図書」1938―1998』全5冊(1999)』▽『日本エッセイスト・クラブ編『ベスト・エッセイ集』各年版(文芸春秋)』▽『Robert Atwan (ed.)The Best American Essays, published annually(Houghton Mifflin)』

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...