共同通信ニュース用語解説 「ニホニウム」の解説

ニホニウム

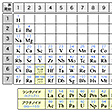

理化学研究所で合成された新しい元素。元素はあらゆる物質の基本要素で、軽いものから順に水素、ヘリウム、リチウムなどがあり、性質に従って周期表に並ぶ。元素には軽い順に原子番号が付いており、自然界に安定して存在するのは92番のウランまで。それより重い元素は人工的に作られた。ニホニウムの原子番号は113番で、理研チームが2004~12年に加速器という装置を使って30番の亜鉛を高速で飛ばし、83番のビスマスにぶつけて作った。現在確認された最も重い元素は118番オガネソン。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ニホニウム」の意味・わかりやすい解説

ニホニウム

にほにうむ

nihonium

超アクチノイド人工放射性元素の一つ。原子番号113、元素記号Nh。周期表第13族に属する。新元素として認定されるまでの暫定名称はウンウントリウムununtrium(暫定元素記号Uut)。2003年にアメリカとロシアの115番元素合成の共同研究の際に113番元素の生成を観測したとの最初の報告があったが、理化学研究所(理研)仁科(にしな)加速器研究センターの森田浩介(1957― )を中心とする研究グループが、亜鉛原子核をビスマス原子核に衝突させる実験を長期間継続して行い、2004年(平成16)に113番元素合成の成功例を報告した。その後、アメリカ、ロシアからも合成や観測の報告があったが、国際純正・応用化学連合(IUPAC:International Union of Pure and Applied Chemistry)と国際純粋・応用物理学連合(IUPAP:International Union of Pure and Applied Physics)の共同作業部会(JWP:Joint Working Party)は、理研森田グループの実験結果をもっとも確実な研究報告と評価した。IUPACは2015年12月に元素名提案権を理研森田グループに与え、2016年6月に理研が113番元素名称を日本国名にちなんでnihonium(ニホニウム)、元素記号をNhとする案を公表、2016年11月にそれらが確定した。

日本にはニホンとニッポンの2通りの読み方があるが、1908年(明治41)に東北大学の小川正孝(まさたか)(1865―1930)が、事実上は当時未知だった第7族の75番元素レニウムを発見していながら、これもまた未知だった同族の43番元素と誤認し、それが一時期、留学先であったロンドン大学教授ラムゼーの薦めもあって、新元素ニッポニウムnipponium(元素記号Np)とされた歴史的経緯があった。それとの混同を避けるため、113番元素の名称はニホニウムとされた。ニホニウムはアジアで合成された初めての元素とされる。

これまで質量数278、282、283、284、285、286の同位体報告例があり、いずれもきわめて短い半減期でα(アルファ)崩壊してレントゲニウムになる。

[岩本振武 2016年12月12日]

ニホニウム(データノート)

にほにうむでーたのーと

ニホニウム

元素記号 Nh

原子番号 113

原子量 (278)(282)(283)(284)(285)(286)※

融点 ―

沸点 ―

※括弧内の数値は原子量ではなく、同位体質量数の一例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ニホニウム」の意味・わかりやすい解説

ニホニウム

nihonium

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...