目次 自然 人口移動 地誌 北東部 中西部 西部 南部 住民,言語 住民 言語 政治 連邦憲法 立法部 行政部 司法部 州政府 政党 圧力団体 選挙権 世論 軍事 民兵と常備軍 近代化と軍事大国化 統帥と文民統制 外交 歴史的概観 政策決定過程の特色 日米関係 経済,産業 経済成長への離陸 変容する産業構造と経済体制 新しい経済学の実験 交通,通信 労働運動 社会,文化 宗教 日本伝道 教育 マス・コミュニケーション 生活 歴史 共和主義と連邦主義 農業社会と商工業社会 フロンティアの消滅と海外進出 大衆社会と全能のアメリカ 人種紛争とベトナム戦争 基本情報 正式名称 =アメリカ合衆国United States of America 面積 =962万9091km2 -本国のみ- 人口 (2010)=3億0905万人 首都 =ワシントン Washington,D.C.(日本との時差=-14時間) 主要言語 =英語 通貨 =ドルdollar

略称USA。たんに合衆国とも,また米国,アメリカとも通称する。United States of Americaの訳語としては,1854年調印の日米和親条約で〈亜米利加合衆国〉の名称が使用された。ここから〈米〉の字をとって〈米国〉の通称が生まれたが,〈亜美理駕〉〈亜墨利加〉などの文字をあてる場合もあった。また,合衆国とは,合衆政治の国,すなわち民主政治,共和政治の国という意味で用いられた。本来1776年の独立宣言でUnited States of Americaと称したのは,独立諸邦の連合体,つまりアメリカ諸邦連合を意味し,USA自体はまだ一つの国家ではなかった。USA自体が正式に一つの国家となったのは,合衆国憲法が発効して,合衆国政府が発足した89年以降のことである。その場合でもUSAは二重国家制,連邦制をとっており,各州stateは一定の範囲内で国家として機能することを認められ,その点でアメリカ合州国という訳名も妥当性をもつ。

アメリカ合衆国は建国当初の13州から現在の50州にまで拡大し,首都ワシントン市のあるコロンビア特別区(ワシントンDC),それにプエルト・リコ島,グアム島などの海外領土をもち,人口は世界第3位,領域は世界第4位にある。オセアニアに位置するハワイ州を除く本国は北アメリカ(アングロ・アメリカ)に含まれる。

合衆国の最大の特色は,その人口が多様な人種,民族からなり,しかも本来のアメリカ人であるいわゆるアメリカ・インディアンを除けば,そのすべてが他国より移住して来た人々,またその子孫であることにあろう。そのため,国家としての統一性,アメリカ人としての一体性が個人的にも社会的にも強く意識される。したがって,国旗(星条旗),国歌,その他国璽に使用されているハクトウワシ,自由の鐘 ,自由の女神 ,アンクル・サム などが国民統合の象徴として広く用いられ,尊重される。さらには,〈自由〉という言葉自体,あるいは教科書などに書かれた〈アメリカ史〉なども統合の象徴的機能をもつ。

アメリカ合衆国は,建国期より19世紀末まではアメリカ大陸に発展することに専心し,広く国際政治に介入することを控え,孤立主義的であった。19世紀末,米西戦争を契機に世界列強となった合衆国は,第1次大戦,第2次大戦を経て超大国となり,政治,軍事,経済,文化の面で決定的な発言権をもち,〈全能のアメリカ〉が意識されるようになった。しかし,1960,70年代,内に人種紛争,外にベトナム戦争という挫折の体験を通し,さらに冷戦の終焉により,アメリカは世界の中の一国として,相対的に自己を位置づけるようになりつつある。斎藤 真

自然 広大な国土をもつアメリカ合衆国の自然は,きわめて多様性に富んでいる。ほとんどあらゆるタイプの地形がみられるとともに,気候も寒帯から熱帯にいたる気候区が分布する。氷雪気候だけはみられないが,アラスカ南部の山岳地帯は氷雪気候と類似した気候を示す。アラスカ州とハワイ州を除く48州(本土と呼ぶこともある)では,大西洋岸のアパラチア山脈,中央部の平地,太平洋岸のコルディレラ山系に大別できる。コルディレラ山系はロッキー山脈,カスケード山脈,コースト・レーンジズ (海岸山脈)などの数列の山脈から構成される。

大西洋岸からメキシコ湾岸にかけては,低平で湿地の多いコースタル・プレーン(海岸平野)が続く。大西洋岸の海岸平野は,北部のニューイングランドでは幅が狭く,南へいくほど広い。この地域はバージニア,マサチューセッツなどのように,北アメリカ植民史ではもっとも古い歴史をもつ地域の一つである。北部は概して農業に適さず,漁業,造船業,製造業が発達したが,南部では大規模なタバコや綿花のプランテーションが営まれた。海岸平野をほぼ南東流して大西洋に注ぐ河川は,海岸に沿って南北に走るアパラチア山脈に源流地をもつ。アパラチア山脈は古期褶曲山脈で,一般に丘陵性である。山脈の北西麓にはアレゲニー山地,南東麓にはピードモント台地がある。この台地と海岸平野との境界には,多くの滝や急流が一線上に並んで,陸運と河川交通の結節点として滝線都市 の発達をうながした。

合衆国独立後も長い間西部との境界をなしたアパラチア山脈を越えると,ロッキー山脈との間の本土中央部に,主としてミシシッピ川,セント・ローレンス川流域の広大な平地がある。この平地の規模は世界最大級のものの一つで,山地はわずかに散在するにすぎない。北東部にはセント・ローレンス水系の五大湖があり,周辺には丘陵,台地が多い。セント・ローレンス川から五大湖にかけては,北アメリカでも早い時期にシャンプランらの探検がすすめられた地域で,現在も重要な交通路である。五大湖からニューイングランド方面にかけては,洪積世の大陸氷河によってつくられた大小無数の湖が点在する。オハイオ川やミズーリ川などを支流にもつミシシッピ川の流域には,中央平原が広がる。中央平原は南へ少しずつ高度を下げ,メキシコ湾岸の海岸平野につづき,河川はメキシコ湾に流入する。中央平原は西に向かってしだいに高度を上げ,ロッキー山脈東麓部の高度の高い地域は通常グレート・プレーンズ と呼ばれる。

グレート・プレーンズに沿って西経100°の線が走るが,この線を境に本土東半の気候は一般に湿潤(年降水量500mm以上)で,北から南へ冷帯湿潤(湿潤大陸性)気候,湿潤温暖気候,熱帯気候(フロリダ半島南部)とつづく。それに応じて北から酪農,トウモロコシ,一般農業(トウモロコシ,小麦,果物,牧畜など),綿花,亜熱帯作物(かんきつ類,サトウキビなど)の農業地域が東西に長い帯状に分布する。ただし,それぞれの農業地帯では従来の単一作物栽培にかわって多角化がすすんでいる。

グレート・プレーンズの西には北アメリカ大陸の分水嶺ロッキー山脈が南北に走っている。最高峰のエルバート山(4399m)をはじめ4000mを超す山々が連なり,モンタナ,ワイオミング,コロラドの各州では高峰に小規模な山岳氷河がみられる。ロッキー山脈と太平洋岸のカスケード,シエラ・ネバダ両山脈の間には,北からコロンビア高原,グレート・ベースン (大盆地),コロラド高原などの高原・盆地群があり,一般に乾燥した放牧地である。コロンビア高原は主としてステップ気候であるが,グレート・ベースンからメキシコにかけては砂漠とステップが混在し,農業はおもに灌漑によっている。内陸水系に属すグレート・ベースンには,グレート・ソルト湖などの塩湖や塩砂漠が多く,標高-86mのデス・バレーは合衆国の最低点である。コロラド高原にはコロラド川によって刻まれたグランド・キャニオンがある。

高原・盆地群の西には,カスケード山脈とシエラ・ネバダ山脈が太平洋岸に沿って走る。カスケード山脈にはレーニア山,セント・ヘレンズ山などの火山が多く,シエラ・ネバダ山脈には本土最高峰のホイットニー山(4418m)をはじめ急峻な山が多く,ヨセミテ国立公園のように巨大なU字谷や巨木セコイアの原生林もみられる。両山脈とも東側斜面は比較的乾燥しているが,西側は降水量が多く,ダグラス・ファーやマツ類の森林資源に恵まれ,豊かな水資源は発電や灌漑に利用されている。

両山脈の西にはウィラメット・バレー,セントラル・バレーなどの肥沃な谷があり,果物や野菜の栽培が行われる。この地域は主として地中海式気候で,海岸沿いの細長い地域は,沖合から吹く偏西風のため,一年を通じて快適な気候である。合衆国本土の西端には太平洋岸に沿って巨木レッドウッドが見られるコースト・レーンジズが走り,北部の山岳氷河のあるオリンピック山地を除くと丘陵性である。

アラスカ州はコルディレラ山系の延長した地形を示し,とくに太平洋側で高度が高く,大規模な山岳氷河が発達している。太平洋岸は西岸海洋性気候で,高緯度のわりには温暖である。しかし,内陸部は冷帯またはツンドラで,北極海沿岸は乾燥したツンドラ帯である。ハワイ州は火山列島により構成され,一般に熱帯雨林気候であるが,北東貿易風の風下にあたる南西斜面はサバンナ気候を示し,パイナップルやサトウキビの畑,放牧地が多い。海岸部にはしばしばサンゴ礁がみられる。

人口移動 アメリカ合衆国は歴史上,人口の移動が激しい。地域間移動についてみると,全体的傾向は西への人口移動である。この動きは,合衆国の西方への版図拡大に伴うものであり,歴史上西漸運動 の形をとって,ことに南北戦争後から1890年ころのフロンティア消滅までの間に顕著にあらわれた。移住民の主体は白人であるが,彼らの開拓に伴って先住民インディアンも西方への移動を余儀なくされた。西への移動はその後も続くが,第1次大戦期ころからの傾向として黒人の北部への移動をあげることができる。彼らは,戦時中の移民の減少によって不足した北部工業地帯の労働力を補った。さらに1930年代,綿摘み機の導入が南部農村地帯で進み,需要が減った黒人労働人口が南部の都市へ集中するとともに,北部へと移住した。彼らは北部工業地帯の都市,ことに旧市街地に流入し,都市民とくに白人の郊外への移動を促進する要因の一つとなった。この郊外化は,第1次大戦後の所得の向上,自動車の普及,田園都市運動などによって進んでいたものである。黒人の北上の時期は,白人が南部や南西部へ移住し始める時期でもあった。初期には南の〈快適な気候〉を求める裕福な引退者や避寒客が中心であったが,第2次大戦期以降の軍事工場,研究機関の新設等に伴い,労働人口の南下もみられるようになる。さらに,宇宙開発関連(フロリダ州やテキサス州)やエレクトロニクス関係などの産業の拡大,冷房機器,プールなどの生活環境の改善が進むにつれ,人口流入は激増した。70年代には南部からカリフォルニア州にかけての本土南半部は,北半部〈スノー・ベルト〉に対して〈サン・ベルト〉と呼ばれ,その勃興が注目されるようになった。正井 泰夫

地誌 多様な自然条件と歴史的条件のもとに発展したアメリカ合衆国は,政治的・経済的さらに文化的視点からながめた場合,地域間にかなりの差異が認められる。ここでは本土を四つの地域,つまり北東部,中西部,西部,南部に分けて,その特質をさぐる。

北東部 ニューイングランド6州とニューヨーク,ニュージャージー,ペンシルベニアの3州からなる地域。ニューイングランドは歴史的・地理的に一体性の強い地方で,1614年この地方を探検したジョン・スミスによりニューイングランドと名づけられた。20年プリマスに渡来したピルグリム・ファーザーズ が初めて入植に成功,30年にはジョン・ウィンスロップを総督とするピューリタンの一団が,ボストンを中心にマサチューセッツ湾植民地 を建設した。これに次ぐ10年間に聖職者を含むピューリタンが多数渡来,発展の基礎をつくった。この間マサチューセッツから分かれた人々によりコネティカット,ロード・アイランド両植民地が設立され,やがて北部にはニューハンプシャー植民地がつくられた。独立革命当時は上記4植民地であったが,建国後に州と認められたバーモント(1791),メーン(1820)2州を加えて,現在のニューイングランド6州が成立した。この地方は東と南が海に面し,西方がアパラチア山脈に連なる山地で,内陸部に通じる河川も存しない。他の地方から隔てられたこの環境下で,地域的一体性が助長され,ピューリタンを中核とした植民地社会の伝統が保持され,特色ある地域として発展した。ニューイングランド人はヤンキー の原型で,自立心,公共への義務感,抜け目ない営利の才,勤倹な生活態度など,気質の特性が指摘される。

この地方は土地がやせていたため,大農園制は発達せず,自給的農業が営まれた。また植民地建設当初からタウンと呼ばれる自治的村落共同体が普及し,そのうえにタウン・ミーティングのごとき住民参加の民主主義や会衆派教会に基づく宗教的生活様式が育成された。沿海地方では捕鯨を含む漁業,海運業,造船業が早くから栄え,ボストン,セーラム,ニューポートなどの都市が発達し,商人層が勢力を伸ばした。独立後は中国貿易も盛んになり,商業活動によって蓄積された富は産業革命の推進に供せられた。1820年代以降工業化が進み,綿工業の中心地となる。工業化の進展にともない,カトリック教徒を含む移民の流入が続き,社会の様相も変化にさらされるが,他方で道徳的・文化的伝統を保つ努力が払われ,社会改革や教育活動を通してピューリタン的ニューイングランドの特質は20世紀まで存続した。エマソンやソローの名で知られるコンコードの超越主義者(トランセンデンタリズム )たちの活動も,かかる役割を果たした。

教育重視は信仰と知的教養を重んじたピューリタン以来の伝統で,植民地時代にハーバード,イェール,ブラウンなど有名大学が設立され,初等教育も早くから住民に義務づけられた。19世紀にはこの地方各地にカレッジがつくられ多くの人材を育てたが,今日も高等教育機関の最も充実した地域である。合衆国の発展にともないこの地域の影響力は弱まったが,ニューイングランド人は西部に数多く移住し,文化と精神的資質を伝えることに成功した。現在は美しい自然と植民地時代からの文化的遺産に恵まれた地域として親しまれているが,商工業の活力も失われていない。大下 尚一 ウォール街 に象徴されるように,これら3州に資本の集中が進み,合衆国経済の中心となった。

北東部は他の地域に比べると都市化が最も進んでいる。ボストン,ニューヨーク,フィラデルフィアなどの大都市が海岸沿いに連続し,さらに南部のボルティモア,ワシントンをも含んで超巨大都市地域を形成している。この地域はアメリカ・メガロポリス と呼ばれ,鉄道,高速自動車道,予約なしの頻発方法(シャトル)による航空サービスによって密接に結びつけられている。1970年代以降,メガロポリスをかかえる北東部も,サン・ベルト諸州の勃興とともにその相対的地位が低下し,ことに製造業部門の発展が停滞して人口流出地域となり,人口増加率も最も低いが,依然として製造業を含む合衆国経済および文化の中心としての地位を保っているといえよう。たとえば文化面では,アメリカの演劇史はニューヨークのブロードウェー の歴史といっても過言ではなく,ニューヨークは今日でも芸術活動の拠点である。また,テレビの三大ネットワーク(NBC,CBS,ABC)はすべてニューヨークに本社を置いている。印刷出版業においてもニューヨーク州は生産高で全米1位(1976)を占め,2位のイリノイ州の約2倍であり,ペンシルベニア州も第4位である。政治的には元来,通商業,工業の利益を基盤にフェデラリスト党・ホイッグ党・共和党の勢力下にあったが,20世紀に入り都市の移民大衆の急増に伴い民主党の地盤となっている。正井 泰夫

中西部 ミシシッピ川上流から五大湖沿岸,オハイオ,ミズーリ両川流域にかけての地域で,アメリカの〈心臓部Heartland〉とも〈穀倉〉ともいわれ,工業も盛んである。19世紀初頭のアメリカではアパラチア山脈以西はすべて〈西部〉であったが,やがて南西部に綿花地帯が発展し,ロッキー山脈以西の極西部の開拓が進むにつれ,穀作を中心とする中央北部は,地理的にも政治経済的にもまとまりを持つ〈中西部〉として独自性を示すようになった。東側と北側は森林地帯であるが,おもにプレーリー(大草原地帯)で,白人渡来以前に栄えたインディアンのミシシッピ文化 圏の一部を含んでいる。いわゆるコーンベルト(トウモロコシ地帯)に重なっていることからもわかるように,トウモロコシ,小麦,ダイズ,牧草,牛,豚,酪農製品など,アメリカの農産物主産地であると同時に,五大湖周辺の鉱床やシカゴ,デトロイトを中心とする工業地帯でもある。

このような一大経済圏としての中西部は,歴史的・文化的にもまとまりを有している。この地域の東半分は,合衆国独立後最初に公有地として処分され,開拓農民を中心とする社会が建設された。ここでは奴隷制は禁止されていたので,南部のような大プランテーションはなく,小農場が一般的であった。また,ドイツやスカンジナビアなどからの移住農民も多く,今日でも金髪の女性が目だつ。開拓時代,人々は開墾や収穫,あるいは危険から身を守るため,さまざまな面で協力し助け合う必要があった。しかし,既成の秩序もなく,上から与えられた指導者も存在しない以上,開拓民は自発的に協力体制をつくり,指導者を選出する必要があった。その際,人々がまとまりうる原理は,民主主義のルールしか存在しなかった。こうして,既成の秩序のある東部や,大プランターの支配する南部とは異なる地域,すなわち草の根民主主義を根底とした〈西部〉が生まれた。とりわけ中西部は,奴隷制がなかったので白人中心であったし,東ヨーロッパや南ヨーロッパからの新移民到着前に開拓期が終了したので,カトリック教徒やユダヤ系住民も少なく,一応の文化的共通性を保持し,地方自治の面で草の根民主主義がしっかり根づいた。それゆえ,中西部は古き良きアメリカの典型であって民主的ではあるが,一方非アメリカ的価値観を排除する保守性をも有した。

19世紀末からの鉱工業発展により,新移民が増大して都市が成長し,さらにデトロイトを中心とする自動車産業の発展は,1920年代以降,黒人人口の流入をうながした。こうした変化は,ボス政治の台頭とそれに対する改革運動,共和党支持の農村部と民主党支持の都市労働者との対立,あるいは都市での人種暴動の発生という事態をももたらした。第2次大戦後は,石油産業や航空機産業がカリフォルニアやテキサスを成長させたため,工業地帯としての中西部は,新興の極西部や南部に脅かされつつある。しかし,豊かな農業地帯を有し,水陸交通の便に恵まれた中西部の経済力,農民票を支えとする政治的影響力は,まだ衰えていない。岡田 泰男

西部 地域としての西部は,時代とともに変化してきた。独立当時は,まだ行政区画もできていないアパラチア山脈以西の,ミシシッピ川までの土地を西部と呼んだが,その後ミシシッピ川以西の土地もアメリカ領となり,開拓も西へ進むにつれて,西部もまた西へ移動した。ミシシッピ川中流の町セント・ルイスが西部へ向かうときの出発点となり,この川の西方すべてを西部と呼ぶ時代が続いたが,今日では西経約104°の線より西にある11州を西部といっている。このうち,山岳や砂漠の多い内陸部8州が大半を占め,太平洋岸には3州がある。

この西部の南の3分の1ほどの広大な土地は,1848年までメキシコの領土だったので,スペイン語の地名が今でも多い。たとえばニューメキシコの州都サンタ・フェは1610年にスペイン人が建設した町である。1821年にスペインから独立したメキシコは46年アメリカと戦って敗れ,48年2月の講和条約でこの広大な土地をアメリカに割譲した。ところがその直前の1月下旬にカリフォルニアのシエラ・ネバダ山脈から金鉱が発見され,アメリカ領になってまもなく全米に知れわたり,49年には〈フォーティ・ナイナーズForty-Niners〉と呼ばれる一獲千金を狙った人たちが東部からカリフォルニアに殺到,人口が規定の数を超えたカリフォルニアは50年に州に昇格した。当時極西部Far Westと呼ばれていたカリフォルニアが,西部のなかで一番早く州になったのである。その後西部各州は鉱山州と呼ばれるほど各地に金,銀,銅,鉛などの鉱脈が次々に発見された。このため東部から西へ向かう農場のフロンティアのほかに,カリフォルニアから逆に東へ向かう鉱山のフロンティアができた。その結果,最後のフロンティアはむしろ内陸部となり,州への昇格がもっとも遅れたのは,モルモン教徒が開いたユタの1896年,さらにニューメキシコとアリゾナは1912年で,この3州は砂漠と荒野と山岳が大半を占めている。西部にインディアン保留地が多いのは,インディアンが東部から西部へ追い立てられたこと,住むのに不適当な荒野が保留地に指定されたことなどのためで,この3州にはとくに多い。

20世紀に入ってから,アメリカの人口はしだいに西方へその重心を移している。それまでは耕作不可能と思われていた高原地帯も,農業技術の進歩によって十分耕作できるようになったためである。カリフォルニアは西部開拓時代から多くの人々が憧れた土地で,1930年代にアメリカ中央部の農村が不況と不作に襲われたときも,スタインベックの《怒りの葡萄》(1939)に描かれたように,多くの農民がこのカリフォルニアに移住した。カリフォルニアにも南東部には広大な砂漠地帯があるが,それでもなお全体としては夏涼しく冬暖かい気候,サクラメント川やサン・ワキーン川の沃野,山岳,海岸の自然美など,〈ゴールデン・ステート〉と呼ばれるのにふさわしい魅力をそなえている。第2次大戦以後は,西部のなかでも気候に恵まれた南半分に新しい産業が中心をおくようになった。テクノロジー産業,石油・天然ガス産業,不動産・建設産業,軍事産業,観光・レジャー産業などがそのおもなものであり,まずカリフォルニアに集中し,ついで他の州にも拡散するという傾向をみせている。西部のなかでもカリフォルニアの発言権が高まっているのは,人口の集中度にもよく表れている。カリフォルニア以外の10州全体の人口1813万(1980)に対し,カリフォルニア1州で2366万である。1960-80年の西部の人口増加率53%は全米の平均をはるかに上回り,下院議員数の割当増などに直結する人口増加と産業の隆盛は,政治的活力を生み出す。大統領となったニクソンとレーガンはともにカリフォルニア選出の政治家であり,64年に大統領候補となったB.ゴールドウォーターはアリゾナ選出である。民主党の地盤である東部,東部資本およびエスタブリッシュメントへの対抗意識が強く,第2次大戦後とくに西部は共和党の地盤となり,保守化の傾向を強めている。しかし東部に比べて歴史が浅く,伝統にとらわれない明るさ,自由さもみられる。人種や民族も多様で,アングロ・サクソン系以外の白人が多く,チカノ と呼ばれるメキシコ系や,インディアン,黒人,アジア系など,モザイク社会の典型といえる。とくにチカノは1960年代以降,西部の政治勢力としての台頭がめざましい。また,ハワイとともに日系アメリカ人 の歴史との深いかかわりも忘れられない。猿谷 要

南部 南部はアメリカのなかでもっとも古い歴史をもち,また近年きわめてめざましい発展を続けている地域である。エリザベス1世にちなんで名づけられた北アメリカ最初のイギリス領植民地バージニアをはじめ,南部の各植民地は黒人奴隷制にもとづくタバコ栽培で栄え,独立革命期にはワシントン,ジェファソンら多くの指導者を出した。18世紀末以後は綿花が主要作物となり,南部は北部およびイギリスへの原料供給地として経済的な重要性を増す一方,建国初期のアメリカ政治においても中心的役割を演じた(たとえば1850年までの13人の大統領中9人が南部出身者であった)。しかし,奴隷制に固執する農業社会の南部は,工業化への道を歩む北部との対立を深め,ついには連邦からの脱退と独立をはかって〈南北戦争〉を戦うことになる。この戦争はあらゆる点で,その後数十年間の南部の方向に決定的な影響を与えたといえる。すなわち戦争に敗れ,連邦軍による占領下にいわゆる再建時代を体験した南部は,以後政治的には民主党に結集して少数派の立場に甘んじ(ソリッド・サウス ),経済的には北部の植民地的存在となって貧困に苦しみ,社会的には奴隷制廃止後の黒人に対する人種差別をしだいに強めるなど,アメリカ社会の本流から外れていったのである。同時に南部人の多くは南部の過去や伝統を美化し,北部ないし北部人への反感を抱き続けた。新たな雇用の機会に乏しい南部には大量の移民が流入することもなく,アングロ・サクソンと黒人中心の人口構成や生活様式が維持されたことも,南部が特殊な地域とみなされる原因となったといえよう。

綿花やタバコの単一作物栽培,小作人制度,資源開発や工業化の遅れ,北部資本への依存など,南部経済のかかえる弱点を徹底的に明らかにしたのは,1930年代の大恐慌である。F.D.ローズベルト大統領は南部を〈わが国第一の経済問題〉と呼び,TVAをはじめとするニューディール諸政策を通じて南部の救済と発展に力を注いだが,その後とくに第2次大戦以来今日にいたるまでの南部経済は急激な成長をとげてきた。大戦中南部に進出した軍需産業を民用に転ずることから始まった戦後の工業化は,豊かな原料資源,低廉な土地と労働力,交通の発達,各州政府の積極的な産業振興・誘致策,連邦資金の流入などの相乗作用の結果,工業生産高で全米の27%,工業従事者数で29%(1978)を占めるまでに進展し,この割合はさらに高まりつつある。また今日の南部農業は綿花とタバコだけでなく,ダイズ,ラッカセイ,かんきつ類,米などを生産し,養鶏・卵,牧畜・酪農も行う近代的な産業となっている。南部農家の現金収入は全米の31%(1981)を占めているが,そのうち作物収入と牧畜・酪農収入はほぼ同額である。全米の約4分の1を産出する木材,5分の3の生産量をもつパルプ材も南部の重要な産業である。さらにヒューストン,アトランタ,ニューオーリンズなどの都市には,税負担の重い東部・北部の大都市を逃れた企業が近年続々と移動し,経済活動の新たな中心地となるとともに,急激な人口増と建築ブームをもたらした。一方,かつて南部社会を特色づけていた人種差別は,1950年代以後連邦政府(とくに最高裁判所)の積極的介入や公民権運動により,徐々に廃止の方向に進んだ。今日では法律・制度上の差別は撤廃されており,黒人の政治参加も広範に実現している。それとともに70年代には南部の政治も大きく様変りし,もはや南部は民主党の金城湯池とはいえなくなった。

1970年代以来,〈サン・ベルト〉と呼ばれる合衆国南半分の地域の興隆ぶりが注目を集めているが,サン・ベルトの大部分はここでいう南部である。南部の人口は1960-80年の20年間だけをみても約2000万人(37%)増加し,全米の33%を占めるにいたった。増加分のうち約4分の1は北部との地域間移動者数の差と推計されており,いまや北から南への大移動が始まっているといえる。第1次大戦期以来続いていた黒人の流出傾向も止まった。南部への人口流入は,湿潤温暖な気候,より良い生活環境・ライフスタイルへの志向,エアコンの発達などが背景にあるが,何よりも南部における産業の急速な拡大と雇用機会の増大が誘因であった。他方,南部の発展が伝統的な南部の特色,〈南部らしさ〉を失わせつつあることも事実である。南部の歴史に根ざす南部人意識は,W.フォークナー,R.P.ウォレン,W.スタイロンらの文学にさまざまなかたちで反映されてきたが,今後の南部の文学は南部社会と同様にますます多様化することであろう。南部独特の食物であったハッシュ・パピーズやグリッツ(いずれもトウモロコシ料理)も,今日では家庭以外で食べることは困難となった。相対的には南部は依然としてアメリカ最大の貧困地域であるが,他地域との格差は着実に縮まりつつある。南部がその気候以外の地域的特色をまったく失うかどうかは予測しえないとしても,今日の南部の変化の中にアメリカ社会のダイナミズムへの期待をつなぐ人々は少なくない。中里 明彦

住民,言語 住民 アメリカは人種的・民族的に多様な社会である。住民の大部分が世界各地からの移民とその子孫である。白人は17~19世紀に北西ヨーロッパから来た移民と,それ以後20世紀初めにかけて南東ヨーロッパから来た移民をその祖先とする者が大部分である。アメリカの移民史上,前者が〈旧移民〉,後者が〈新移民〉として区別されている。〈旧移民〉はアングロ・サクソン系かそれに近い民族であり,アイルランド移民を除けば,主としてプロテスタントであった。〈新移民〉はラテン系とスラブ系が主体で,カトリック教徒であり,一般に貧しい階層の出身者であった。その中にはおおぜいのユダヤ人も含まれていた。当時合衆国は産業資本が低廉な労働力を必要としており,それに応じて来た人々であった。出身地域,文化背景の違いから,〈新移民〉は〈旧移民〉に同化しがたいとみなされ,かつ経済的圧迫を加えるとして,移民制限問題を引き起こすにいたった。

一方,アジアからの移民も19世紀後半からカリフォルニアを中心に到着するようになった。まず中国人が契約移民として,次に日本人が出稼ぎ移民として来住した。両者ともその数が増加し,白人労働者の競争相手となるに及んで排斥されるようになり,合衆国政府は両国の移民を実質的に禁止する措置にでた(排日移民法 )。

アメリカ・インディアン ,黒人,スペイン系・メキシコ系アメリカ人は,〈移民の国〉アメリカにとっては例外的集団である。アメリカ・インディアンは白人植民者到来以前の先住民である。しかしヨーロッパ諸国の植民勢力進出によって大きな犠牲を強いられた。合衆国時代に入ってからはますます領土を蚕食され,ついには保留地に閉じ込められてしまった。さらに政府の文明化政策により,インディアン諸部族の固有文化は大きな打撃を受けた。黒人は自らの意志に反してアフリカから連れてこられた奴隷を祖先としている。奴隷解放後も,差別制度により二級市民としての生活を余儀なくされてきた。第3にスペイン系・メキシコ系アメリカ人の場合,その祖先はアングロ・サクソン系住民到来以前に合衆国南西部に住んでいた。南西部はスペイン人,ついでメキシコ人が領有した所であった。さらに1910年以降,南西部の経済発展は新たにメキシコから多くの労働者をひきつけ,1910年に始まったメキシコ革命はその移住者の流れに拍車をかけた。安全とよりよい生活を求めて多数の貧しい農民と都市居住者が国境を越えてきたのである。カリブ海のプエルト・リコからの移住者もスペイン系アメリカ人に加えられる。プエルト・リコの貧しい生活から逃れるためにやってきた人たちで,ニューヨーク市にその大半が居住している。これらのスペイン系アメリカ人は近年〈ヒスパニック 〉あるいは〈ラティノ〉と呼ばれ,2000年に全米人口の12.6%を占め黒人人口を上回った。

移民はアメリカ社会に同化することを目的とした。しかし同化の速度は集団によってまちまちであった。〈新移民〉は〈旧移民〉ほど速く同化できなかったし,有色人種は白人のように簡単には同化できなかった。この事実には人種主義racismが深く関係している。同化の速度には文化の序列づけも関係している。文化の中でも第1に宗教と第2に言語が重視されていて,〈旧移民〉のアングロ・サクソン系のようにプロテスタントで英語を使用するということがもっとも高い価値と位置を占める(ワスプ WASP)。カトリックはプロテスタントより低く,ユダヤ教のようにキリスト教以外の宗教はさらに低い。言語では英語,その他のヨーロッパ系言語,非ヨーロッパ語の順に位置づけられる。各集団は人種を縦軸にし,文化を横軸とする座標のどこかに位置づけられてきたことになる。ところで縦軸(人種)は横軸(文化)より重大な尺度であるという事実は見のがせない。有色人種集団は文化的にいくら同化したとしても,集団の相対的位置の上昇には限度がある。つまり白人との間には明確な一線が引かれ,白人は上位に,有色人種は下位に位置づけられているのである。このゆえにアメリカはしばしば〈二人種社会〉と呼ばれてきた。この境界線の攻防には,階級,有色人種の集団の規模や分布,政治イデオロギー,国際関係などが複雑な影響を与えてきた。なかでも階級制度の影響は大きい。すなわち一部の有色人種は白人の中および上流階級にも匹敵するほどの実力をつけ,結果として境界線の位置に変化をもたらしている。有色人種集団内の階級が分化し,文化的にも同化が進む。にもかかわらず,境界線自体は消滅しない。このような状態を,構造的分離の状態と呼ぶ。1960年代以降の黒人,メキシコ系,アジア系,アメリカ・インディアンの,集団の主体性を求める文化的・政治的運動は,この構造的分離に対する重大な挑戦であった。やがてその運動の波はイタリア系,ポーランド系など白人の中のマイノリティ(少数派)にも及んだ。

言語 英語は植民地時代以来,あらゆる民族集団に浸透する過程で,英語以外のさまざまな語彙を吸収した。たとえば,19世紀にはスペインやドイツ系集団から多数の単語を吸収し,アメリカ・インディアンの地名も数多く残されている。一見,英語はメルティング・ポット の信念を証拠だてているようにみえるが,しかし英語以外の言語を話す集団が各地に存在する。スペイン語は南西部に広く用いられており,フランス語はルイジアナ州,ミシシッピ州,メーン州の一部で用いられている。各地の農村部では,ドイツ語,イタリア語,スカンジナビア諸語を使用する民族集団がいる。多様な民族集団の居住するニューヨーク,シカゴなど大都市の言語状況は複雑で,数十種類の言語が使用されている。1960年代および70年代に起こった諸民族集団の文化活性化運動は,民族語学習の計画を押し進め,教育機関で2ヵ国語(英語とスペイン語あるいは中国語など)教育を実施する所が増えた。また,黒人英語が偏見なしでみられるようになり,言語的市民権を持つようになった。アメリカ英語 青柳 清孝

政治 連邦憲法 アメリカ政治の基本的枠組みを構成しているアメリカ合衆国憲法Constitution of the United States of Americaは,各州憲法State Constitutionに対して連邦憲法Federal Constitutionとも呼ばれ,世界で最も古い,寿命の長い成文憲法である。アメリカ大陸のイギリス領諸植民地は,18世紀後半本国との抗争を通じ,イギリス憲法が不文憲法であることから,その解釈があいまいであり,議会の立法によって容易に変更されやすく,その結果,人民の自由と権利とが脅かされる危険が多いと考えた。そこで各植民地の独立とともに,1776年のバージニア憲法をはじめ,権利の保障と政府の構造とを明文をもって規定した各州の成文憲法が制定されたのである。合衆国自体はまだ国家ではなく,国家の連合体であったので,特に憲法をもたず,各州間の連合規約が77年起草(1781発効)され,その下で連合会議が中央政府的な機能を果たしていた。しかし,この連合会議の下でアメリカ社会は政治的にシェースの反乱,財政的に紙幣の乱発のごとき混乱を体験し,ここに対外的には列強の間にあってその独立を保持し,対内的には政治的・経済的安定を確立するために,〈より完全な連邦〉の形成の必要が痛感された。かくして合衆国憲法を制定し,合衆国自体を一つの国家としようとの動きが具体化してくる。87年5月,フィラデルフィアで憲法制定会議Federal Conventionが開かれ,独立戦争の英雄G.ワシントンが議長に推され,バージニア出身のJ.マディソンを中心に起草された草案をもとに同年9月連邦憲法案が採択された。この憲法案は,直ちに各州の憲法会議に批准を求めて送付されたが,地方分権派から強い反対を受け,激しい論議をへてしだいに承認され,88年6月所定の9州の承認を受け発効,89年初頭最初の大統領選挙が行われ,4月ワシントンが初代大統領として就任,ここにアメリカ合衆国は名実ともに国家となったのである。

合衆国憲法の特質は,大きく次のごとく整理できよう。まず,憲法制定権力者としての人民の主権が前提とされ,政府とはこの人民より一定の権限を委託されたものであるという構造をとっていることである(共和制・民主制)。さらに,権力の集中は自由にとって危険であるという考えから,権力分散の方式をとり,それは地理的分散(連邦制)および機能的分散(三権分立制)として制度化される。つまり,中央政府としての連邦政府は軍事,外交,通商規制などの一定の権限しか委託されず,他の権限は各州または人民に留保されているという形で,権限が連邦政府と各州政府とに分割されている。さらに,その連邦政府内において立法,行政,司法の3部門に権限が分割され,互いに他の部門の権限を侵さないように抑制均衡のしくみが講じられている。この点,連邦憲法は,一方で国家としての権力の必要性を認めるとともに,他方で権力の乱用を危惧し,それへの歯止めを制度化しているといえよう。

この憲法は今日までに27ヵ条の修正をうけている。比較的大きな修正としては,発効直後の権利章典 (第1修正から第10修正まで)の追加,南北戦争に基づく黒人奴隷制の廃止などの条項,さらに国民の政治参加の拡大を規定した諸条項などがあるが,基本的には18世紀末の憲法がそのまま今日にも通用している。それを可能にしたのは,この憲法の条文を,政府,議会そして最終的には連邦最高裁判所が,時代の要請に合わせて拡大解釈してきたことによるものといえよう。

立法部 合衆国の立法権は連邦議会Congressに属し,議会は上院および下院の2院より構成される。上院Senateは,人口の多少に関係なく各州より2名ずつ選出される議員Senatorにより組織され,副大統領が議長となる。上院議員は州議会により選出されていたが,憲法第17修正(1913確定)により,直接州民により選出されることになった。任期6年で3分の1ずつ2年ごとに改選される。上院議員が各州平等に2名ずつ選出される制度は,元来,州が独立国であった歴史的事情によるものであり,上院議員は州の代表的性格をもち,上院の権限も下院のそれより強大である。すなわち,上院は条約締結についての出席議員の3分の2の多数による同意権をもち,また大使,連邦裁判官その他の高級官吏の任命についても同意権をもっている。こうした長い任期,強い権限を背景に,上院議員の政治的発言力は強く,その社会的声望も高い。その結果,大統領候補が上院議員の中から指名されることも多い。

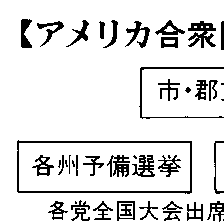

下院House of Representativesは,各州より人口に比例して2年の任期をもって選出される議員(通称Congressman)により組織され,その定数は435名(1997)となっている。したがって,10年ごとに行われる国勢調査によって各州への議員の割当てに変動が見られる。1960年代以降の傾向として,かつての北東部に対し,南西部諸州の人口が増大し,その選出議員数がしだいに増大しつつあることは注目してよい。97年現在ではカリフォルニア,ニューヨーク,テキサスの順で議員数が多い。下院議員は小選挙区制をもって選出されるが,選挙区民との関係は密接で,議員は全国民の代表というよりは,選挙区民の代表という意識が強い。下院議長Speakerは,議員より選ばれるが,副大統領についで大統領職継承権を与えられている。

日本やイギリスの場合,議院内閣制の下で議会多数党と行政部とが密着しているが,アメリカの場合には三権分立制の下で,議会と行政部とはかなり明確に分離しており,行政部の構成員は議員とはなれない。実質的には政府側が法案を準備することが多いにせよ,いっさいの法案billは議員立法の形をとっており,成立した法律actもタフト=ハートリー法のごとく法案提出議員の名をもって呼ばれることが多い。それだけに議員の権限は広く,法案の実質審議を行う常任委員会,ことにその委員長の権限は強い。議員の立法能力,情報収集能力を補完するために,議会に各種の専門委員,スタッフが充実していることもアメリカの議会の特色といえよう。国立中央図書館が議会図書館として,議会に付属しているのも,本来議員の調査機能を助ける意味をもっている。なお会計検査院,印刷局も議会に付属している。

行政部 行政権は大統領に属し,大統領は行政部の最高責任者として行政首長Chief Executiveとも呼ばれる。大統領は,制度的には選挙人による間接選挙によって選出されるが,実質的には政党政治の発達の下で直接選挙によるのと変わらない。538名(1997)の選挙人票の過半数を得た者が当選し,該当者がいないときには上位3名につき連邦議会の下院において投票で選任する。任期4年で再選は妨げないが,憲法第22修正(1951確定)により3選は禁止されている。大統領は,三権分立制の下で国民に直接責任を負い,議会には責任を負わず,解散権もないが,弾劾による以外に辞任を強制されることもない。

大統領は国の元首として国民統合の象徴でもあり,また行政の最高責任者として首相の機能をもつ。大統領は法律執行の職務のほか,官吏任命権,条約締結権などを有し,また議会に教書 messageを送ることによって積極的に立法を勧告するとともに,逆に法案への署名を拒否vetoすることによって立法を阻止することもできる。さらに,大統領は国軍の最高司令官として統帥権を有し,ことに戦時には巨大な戦争権を行使する。この広範な大統領の権限を補佐するため国務長官をはじめとする各省長官が任命されて行政業務を担当しているが,閣僚は,日本やイギリスでは首相とともに連帯責任を負っているが,アメリカでは大統領の下僚にすぎず,内閣も慣習上の機関であり,大統領への助言機関にすぎない。建国以降19世紀末までは,内に自由放任主義,外に孤立主義のゆえもあり,南北戦争のごとき非常時を除き,大統領の強い政治指導は特に必要とされず,大統領職は法律の執行機関とみなされていた。しかし,20世紀に入り,国家機能の拡大に伴い行政業務も増大し,ことにF.D.ローズベルト大統領時代に,内にニューディール,外に第2次大戦と,政府の機能は飛躍的に拡大し,大統領の強い政治指導が要請されるにいたった。ここに多忙な,強力であるべき大統領にとってその分身ともいうべき側近が必要とされ,ローズベルトの時代にはブレーン・トラスト としてスタッフが強化されたが,1939年には大統領府Executive Office of the Presidentが設置され,今日ではホワイト・ハウス事務局,管理予算局,国家安全保障会議,中央情報局(CIA)など強力な機関が各省と別に大統領に直属している。ことに,ホワイト・ハウス事務局の補佐官は,大統領の政策決定に大きな影響力をもち,大統領とこれらのスタッフに広範な権限が集中され,ついにはニクソン大統領時代の〈帝王的大統領〉制との批判をうけるまでにいたる。

副大統領は,大統領と共に選出されるが,大統領事故ある場合の大統領職継承権第1位にあり,事実第2次大戦以降トルーマン,ジョンソン,フォードの各大統領は副大統領から昇格している。従来,副大統領は平常は上院議長の役割のみの閑職とされていたが,現在では多忙な大統領の代役をつとめることが多くなった。

行政機関としては大統領府,行政各省のほかに,独立した重要な行政機関がある。まず,大統領から独立し,半ば立法的・司法的機能をもつ行政委員会 ,たとえば連邦準備制度理事会,連邦取引委員会,全国労働関係委員会などがある。また大統領の指揮下にあるが,各省には属さない官庁として,環境保護庁などがあり,さらに大統領の管轄下にあるが,独立の事業機関として合衆国郵便公社,テネシー渓谷開発公社(TVA)などがある。

司法部 合衆国の司法権は,連邦憲法で規定された最高裁判所および連邦議会の立法による控訴裁判所,地方裁判所,その他の特別裁判所に属している。連邦裁判官は上院の同意を得て大統領が任命する。任命に際しては大統領の政治色が反映することが多いが(たとえばローズベルト・コートなどと大統領の名で時の最高裁判所が呼ばれることもある),連邦裁判官は終身職で,その身分は保障されており,ウォーターゲート事件のとき最高裁判所が大統領側の行政特権適用の主張を全員一致で否認して,録音テープの提出を命じたごとく,司法権の独立は一応確保されてきているといってよい。

アメリカ司法制度の特色としては,何よりも違憲立法審査制があげられる。この制度は憲法に明文をもって特に規定されているわけではなく,1803年のマーベリー対マディソン事件によって確立された。その後奴隷制拡大を認めた1857年のドレッド・スコット事件判決,連邦所得税法を違憲とした判決,ニューディール立法に関する判決,1954年の黒人差別をめぐるブラウン事件判決など,アメリカの政治を大きく左右した違憲立法判決がある。〈9人の老人〉(最高裁判所裁判官)によって,国民の代表機関である議会の立法が否定されることは反民主的であるという批判もあり,事実,裁判所はその制度的保守性のゆえに,一時代前の思想を代弁することが少なくない。その点司法部の改革案もしばしば提案されるが,〈憲法の番人〉という裁判所の権威の前に,1937年のローズベルトによる裁判所改革案のごとく結局実現しないことが多い。長期的には裁判所も時代の要請に応じてその憲法解釈を変えてゆくことによって,憲法の時代適応性を確保しており,そのことによって政治体制の安定,存続に大きく寄与してきているといってよい。

州政府 州政府は歴史的にも論理的にも連邦政府に先行し,州は日本の都道府県と異なり,独自の憲法と広範な権限とをもっている。ただし,連邦憲法の規定(最高法規条項)により,連邦憲法ないし連邦法と州憲法ないし州法とが矛盾するときには,前者が優先し,その点連邦優位の原則が確立している。州の数はいわゆる独立13州から1959年のハワイの州昇格(連邦加入)により50州にまで増加しているが,各州の政治組織はいずれも三権分立制をとり,基本的に大きな相違はない。州の立法部は1州(ネブラスカ州)を除き二院制をとっており,州議会議員になることは政治家への登竜門になっていることが多い。州の行政首長は州民の選挙による州知事Governorであり,その地位はレーガン,クリントン両大統領の場合のように,しばしば大統領職への有力な道となる。州司法部の組織は州によって相違があるが,州裁判官は連邦裁判官と異なり,公選制による州が多い。また地方検事も州知事による任命ではなく,公選される州が多く,地方検事として名を売ることも政界への進出の有効な第一歩となる場合が多い。

連邦制度の下で,元来連邦政府の権限は制限されており,各州政府の管轄事項は相対的には広範であった。しかし,20世紀初頭以来国家機能が拡大され,従来もっぱら州政府の管轄とされていた警察,福祉,労働,教育などの面で,連邦政府が州政府と競合的に管理するようになった。また連邦政府の州政府への交付金下付により,相対的に州政府の地位が弱化したことも否定できない。他方,これも20世紀初頭より認められ,ことに1970年以降強くなった動きとして,州政治レベルにおいて直接民主制の制度が広く採用されていることがあげられる。これは植民地時代よりの直接民主制の伝統,70年代よりの住民参加の傾向によるものであるが,たとえば78年のカリフォルニア州において不動産税の減税を求める〈提案13号〉が承認されたことなど注目される。

政党 上述してきたような政治機構(連邦司法部を除き)を現実に動かしてきたのは,政党にほかならない。政党政治の歴史はイギリスの方が古いが,元来議会内組織であるイギリスの政党が19世紀中葉にいたって議会外組織として発達したのに対し,アメリカの場合には18世紀末よりすでに議会外組織としての政党の存在が認められる。これは,一つには植民地時代より植民地議会の議員の選挙をはじめ選挙の機会の多かったこと,二つには選挙資格の制限はあったにせよ,土地所有が比較的容易であったため人口中に有権者の数が比較的多く,選挙に際して投票者を組織するものとしての政党の発達が早くよりみられたためといえよう。事実,初代大統領ワシントンの場合を除き,1796年の選挙には,与党フェデラリスツに対する野党リパブリカンズの組織化がトマス・ジェファソンの指導の下に行われ,政党の戦いによる大統領選挙が行われている。

アメリカの政党制の特色としては,まず二大政党制をあげることができる。これは選挙が1区1名の小選挙区によって行われるため,死票を避ける意味で投票が二つの政党に集中する結果といえよう。ことに政党の最大目標である大統領選挙が,いわばこの小選挙区制を全国的に拡大適用したともいえる選挙制度を採用していることは,ますます二大政党化を促進した。選挙はこのように政党間,ことに二大政党間の争いによって行われるが,選挙がすみ,議会内での具体的な立法段階になると,必ずしも政党の線に沿った投票は行われず,議員はそれぞれの選挙区の利害にしたがって投票する。ここにアメリカ議会特有の,政党をこえる交差投票cross-votingが行われる。つまり,議員は全国民の代表ではなく,選出された地域の利害代表であり,共和党も民主党も,それぞれ規律のある統一された全国政党というよりは,州を中心とする地方政党の連合体であるといってよい。こうした議会内投票における党規律の欠如は,後に述べるように圧力団体の活動の余地を大きくする。なお,交差投票が可能なのも,二大政党が本質的には同質的な政党であることによる。共和,民主両党の間に,地域的・経済的・階級的地盤に多少の差異が存するが,両党とも多元的利益の調整体として,あらゆる利益を吸収しようとし,その最大公約数を代弁している。

アメリカ政党史を顧みると,二大政党のどちらかが比較的長期にわたって多数を占めており,1801年より南北戦争までは民主党,南北戦争から大恐慌までは共和党が多数であった。1932年の選挙以来民主党が多数党となり,50年代以降しばしば政党再編が論じられてきたが,90年代に入って共和党多数の構造に移行している。ただし,70年代後半より注目されているのは,国民の脱政党化の傾向であろう。

二大政党が多元的利益を包括的に代表しようとするのに対して,この二大政党の枠内に包括されえない特定の利益,立場を代表する政党が第三党third parties,minor partiesである。第三党は民主,共和両党の同質性に対する異質性を,あいまい性に対する明確性を表明する。第三党には特定地方の立場を主張するもの(1968年のG.C.ウォーレスのアメリカ独立党),既成政党が遂行しえない改革を要請するもの(19世紀末のポピュリスト党),既存体制の根本的変改を要求するもの(社会党,共産党)などがある。第三党は小選挙区制,大統領選挙制のため,全国的な進出は難しく,大統領選挙で10%以上の投票を得ることはまれである。ことに中産階級意識の強いアメリカ社会では,階級政党の勢力拡大は著しく困難である。既存体制の枠内で改革を求める第三党の中には,それが大衆の多くの支持を受けるにしたがって,その政策が二大政党によって採用,吸収され,その結果,実質的にはその政策の実現をみつつも,組織としては解消してゆくものが多い。

圧力団体 上述のように党規律を欠き,実質的には無党派的な政党制は,利益集団の分化,発展と相まって,圧力団体の発言権を大きくしている。すなわち,直接政権を掌握することを目的としないが,自己の集団の特殊利益の実現を期するため,政策決定過程において圧力を加える団体の活動がさかんである。その圧力のかけ方で,アメリカの場合に特異なのは,必ずしも一定の政党と連携するのではなく,個々の議員に圧力を加えることであり,その点アメリカの圧力団体は非党派的といえる。イギリスの政党政治に対して,アメリカの圧力政治といわれるゆえんである。代表的な圧力団体としては,企業者団体として全国商工会議所,全国製造業者協会(NAM),労働者組織としてAFL-CIO,農民団体としてアメリカ農場局総連盟,全国農民共済組合,職業団体としてアメリカ法律家協会,アメリカ医師会,愛国団体としてアメリカ在郷軍人団,各種の人種団体,黒人の地位改善のための全米黒人向上協会(NAACP),性差別の廃止を求める全米女性機構(NOW)などがある。これらの圧力団体は議会内だけではなく,選挙に際して好ましい候補者を推し,好ましくない候補者を落選させる活発な選挙活動を行う。また,マス・メディアの操作により,世論指導,広報活動もさかんに行う。こうした圧力政治に伴うものとして,専門的ロビイストの活動,すなわち諸団体のために有給で圧力活動を行う専門家としてのロビイストの存在に注目しなければならない。彼らは,正式に司法省に登録され,その会計も公開されるが,元閣僚や元議員でその顔を活用して有力なロビイストになっている者も多い。

選挙権 植民地時代以来,合意による支配を前提とし,タウン・ミーティングの形であれ,植民地議会の形であれ,民衆の政治参加が早くより認められていたアメリカでは,政治参加の最小限の制度的保障である選挙権は,ヨーロッパ社会に比すれば広範に認められていた。連邦憲法では,選挙権は各州ごとに規定されることになっているが,一般的には西部諸州の方がより民主的であった。19世紀の30年代,ジャクソニアン・デモクラシーの時代には,ほぼ白人成年男子普通選挙制が全国的に認められ,南北戦争後黒人にも一応選挙権が与えられたが,90年代には南部諸州の憲法の改正により黒人は実質的に選挙権を剝奪された。女性参政権については1840年代より活発な運動が行われ,19世紀後半西部諸州でしだいに女性参政権が認められ,1916年の選挙では女性の連邦議会議員も出現しているが,20年に憲法第19修正で女性参政権が全国的に認められることとなった。第2次大戦後,いくつかの憲法修正で黒人への選挙権を保障し,憲法第26修正(1971確定)で年齢18歳より選挙権が認められることになった。こうした広範な選挙権,多数の選挙職,ひんぱんな選挙にもかかわらず,棄権の多いことも注目しなければならない。日本と異なり有権者の登録を各自が行う制度のため,登録漏れの者が多いこともその大きな原因であるが,基本的には国民大衆の政治的無関心の存在も無視しえない。

世論 議会での討論や,選挙戦などとともに,アメリカの政策決定過程で大きな役割を果たしているのは世論であり,その世論を代弁しているとされる新聞,雑誌,テレビなどのマス・メディアである。大統領の政治指導にとっても世論の反応は決定的な重要性をもち,F.D.ローズベルトの炉辺談話のごとく,マス・メディアを巧みに利用しえたものもあり,逆にニクソンのごとくマス・メディアによって批判,攻撃され,辞任に追いこまれた者もいる。新聞のコラムニスト,テレビの解説者は,その点有力議員にも劣らぬ政治的影響力をもっている。なお,世論形成に圧力団体,ロビイストが大きな力をもつことにはふれたが,1960年代より各種の市民運動も大きな力をもつようになった。公民権運動をはじめ,消費者運動,環境保護運動,モラル・マジョリティ,キリスト教右派などの保守的な道徳化運動,これらの影響力は現代アメリカの政治を理解するのに無視することはできない。斎藤 真

軍事 民兵と常備軍 アメリカ合衆国防衛についての基本精神は,イギリスより継受した自由主義の伝統,開拓社会としての労働人口の不足,人口の拡散した広大な空間などの要因を背景に,少なくとも歴史的には常備軍に対する民兵の優位を中心にしていた。つまり,植民地時代,常時存在していたインディアンや外来者の脅威に対して,防衛専門の集団を別置するだけの人的資源がなかったアメリカ社会では,人々は自らの手で各家庭を,各共同体を防衛せざるをえなかったのである。ここに健康な身体をもった男子はすべて地域社会防衛の責めを負うものと考えられ,各植民地で民兵制度が採用された。独立戦争に際しては,アメリカ全土で作戦しうる大陸軍 が戦時中の正規軍として編制されたが,独立達成後1783年には大陸軍は解散した。こうした防衛観は1776年のバージニア権利の章典の〈民兵こそ自由な国家にふさわしい防衛である。平時における常備軍は自由にとって危険であり,忌避されるべきである〉との表現に結実している。

1787年起草の合衆国憲法の下では,共同の防衛に備え,合衆国陸海軍が常設されることになったが,同時に各州の民兵も組織,維持され,合衆国防衛は連邦軍と州兵との二重組織によって担当されることになった。建国当初フェデラリスト政権の下では,ハミルトンを中心に合衆国陸海軍の強化が企てられたが,1801年ジェファソンの大統領就任とともに常備軍の削減が行われ,以来合衆国は南北戦争のときは別として,19世紀末まで基本的には大規模な常備軍をもたずにすませてきた。これは,大西洋という自然の安全保障のおかげで,軍隊という人為的な安全保障装置が必ずしも必要とされなかったことによるところが大きい。1802年ウェスト・ポイントに陸軍士官学校が設立されるが,これも少なくとも当初は軍事専門家の養成というよりは,道路,運河建設などの内陸開発のための技術者養成を目的としていたといってよい。一般的にいって,19世紀末までは,アメリカ社会では軍隊は非生産的な集団とみなされ,特に英雄視された何人かの軍人は別として,職業軍人の社会的地位も高くはなかった。ちなみに米西戦争(1898)直前の合衆国陸軍は2万5000名程度の組織にすぎなかった。

近代化と軍事大国化 19世紀末,国内市場の充足とともに海外市場が注目され,海洋国家としてのアメリカの発展が主張されるようになった。ここにA.T.マハン などを中心に海外進出論,大海軍論が展開され,近代的海軍の建設に着手,イギリスにつぐ大海軍の建設が目標とされるようになる。他方,米西戦争で陸軍の旧式化が認識され,陸軍長官E.ルートの下で1903年,参謀本部の設置など陸軍の近代化が行われはじめる。第1次大戦に参戦したアメリカは国内で総動員体制をとるとともに,選抜徴兵制を採用,戦時中総数にして400万の人員が軍務に服し,200万余りの大軍をヨーロッパ戦線に派遣した。海軍も16年に巨大な建艦計画が立案され,大戦後はイギリスに拮抗する大海軍国となる。戦後,陸軍の急速な復員,海軍もワシントン軍縮条約である程度制限されることになるが,アメリカは第1次大戦を通じ軍事大国でありえることを示し,事実,第2次大戦において,アメリカはその強大な生産力,軍事力を全面的に顕在化し,軍事大国として国際政治の動向に決定的な発言力をもつにいたった。

第2次大戦後,航空兵器の急速な発達,自らが開発し使用した核兵器の発達によって,アメリカは従来享受してきた自然の安全保障を失った。1947年には,情報収集・諜報活動機関としてのCIA をはじめ,国防総省(ペンタゴン ),国家安全保障会議が設立される。アメリカは少し過敏なほどに安全保障問題を意識するにいたり,ソ連の軍事力を直接的脅威として,国内のみならず海外の多数の基地を含む巨大な軍事機構を常時維持するようになった。それに伴い,膨大な軍需産業がアメリカ経済の中で大きな地位を占めるにいたり,〈軍産複合体 〉の存在が指摘されるようになる。

統帥と文民統制 合衆国憲法の下で,大統領は全軍の最高司令官として,合衆国防衛の最高責任者の地位にある。より具体的には,文民である国防長官,また軍事専門家から構成される統合参謀本部の補佐をうけ,大統領は,陸・海・空軍および海兵隊,州兵の全国組織である護国軍National Guard,沿岸警備隊Coast Guardを統轄,指揮している。また,現代戦が総力戦であるという見地から国防と外交,経済などの一体性を確保するために,大統領の諮問機関として国家安全保障会議が設けられている。

アメリカの場合注目すべきことは,憲法上連邦議会が宣戦布告,軍隊の募集,編制など,軍事事項について権限を有していることであろう。ただ現実には,議会による戦争宣言なしに,大統領,行政部の主導の下で軍事行動が実施され,事実上の戦争が行われることが多い。その最大の例としてのベトナム戦争の体験にかんがみ,1973年,戦争権限法によって大統領が議会の承認なしに緊急にとりうる軍事行動の期間を60日以内に限定した。合衆国民が,その巨大な軍事力をいかに合理的な統制下におくかは,今や単にアメリカ国民のみならず,世界の運命にかかわる事柄になってきているといってよい。斎藤 真+岩島 久夫

外交 歴史的概観 アメリカは,東に大西洋があり西に広い西部があるという地理的条件に恵まれ,独立からしばらくの時期を除けば,19世紀末に至るまで,軍事や外交に心を労することなしに,国の安全を確保し,領土の拡張を達成することができた。この間,ヨーロッパの紛争にかかわりあうことを避ける(孤立政策)とともに,また西半球をヨーロッパ中心の国際関係から独立させること(モンロー主義 )をねらった。19世紀末になると,アメリカはヨーロッパ諸国に対して,モンロー主義の名において西半球における政治的優越を主張するようになった。とくにカリブ海地域を戦略的に重要な地域とみなし,この地域の秩序の維持に当たった。ただしアメリカはこの地域に領土を広げる意志は少なかった。カリブ海地域においても,太平洋方面においても,アメリカが領土や租借地として求めたものは,商船および軍艦の航路をつなぐ運河地帯と島嶼(とうしよ)であり,西部のようなアメリカ人のための生活空間ではなかった。スペインとの戦争(1898)の結果,フィリピン全土を領有することになったが,それを恒久的に領有する考えはなかった。太平洋に足場を得たアメリカは,ヨーロッパ列強や日本により中国がそれぞれの勢力範囲として分割され,アメリカの経済的機会が失われることを恐れ,各国の経済的機会の均等および中国領土の保全を唱えて,中国をめぐる国際政治に参加するようになった(門戸開放主義 )。アメリカは中国における一般的な不平等条約特権の受益者であったが,他の帝国主義国と異なり,租借地や利益範囲などの個別的な特殊権益をもっていなかった。それゆえアメリカにとっては,中国が他の強国により蚕食されない力をもつ方がよく,中国の自立的発展に好意を示すことができた。ただしアメリカは中国での門戸開放や中国領土保全のために他の大国と対決する考えがあったわけではなく,満州事変に際しても不承認政策をとったにとどまった。日中戦争が勃発し,日本の中国侵略が拡大するにつれて,日米関係は悪化したが,太平洋戦争に至る緊張の直接の引金となったのは,日独伊三国同盟の締結と日本の南方進出,それに対するアメリカの強硬な反発であった。

ナポレオン戦争から第1次大戦に至る1世紀の間,アメリカがヨーロッパの問題にほとんど注意を払うことなしに,自らの発展に専念することができたのは,ヨーロッパで相対的な平和が続いたからである。ひとたび大きな戦争が起こり,ヨーロッパの勢力関係に重大な変化が生じる可能性がでてくれば,アメリカは大西洋に隔てられているとはいえ,戦争のなりゆきに無関心ではいられなくなる。第1次大戦に際して,ウィルソンは中立の大国の指導者として交戦国に働きかけ,望ましい形で平和を回復することを試みたが,ドイツが無制限潜水艦戦を開始し,英仏に向かうアメリカ船も攻撃を受けるに及んで,参戦を決意し,国民の大多数もそれを支持した。彼はアメリカの戦争目的について,たんにドイツを破ることではなく,旧来の国際秩序を改革することであると考え,民主的政治体制の奨励,各国民の自決権の尊重,開放的国際経済体制の形成,紛争の平和的解決のための国際組織の結成などを骨子とする新しい国際秩序の構想を表明し,このような国際秩序をつくり維持するためにアメリカが指導的な役割を果たさねばならないという思想,すなわち国際主義を国民に鼓吹した。国際主義は孤立の伝統の否定として登場したが,一面ではアメリカの伝統的な対外意識を継承していた。国際主義も孤立主義も,よきアメリカと悪しき世界という対比的イメージを共有しており,孤立主義がヨーロッパの権力政治からの孤立を標榜したのに対して,国際主義は権力政治を超克するような国際秩序の創造を目ざした。しかしウィルソン的原則が徹底するような世界秩序の再建は,実際には不可能であった。過大な期待からする失望は反動を生み,第1次大戦後アメリカ人は再び孤立主義へと後退し,とくに1930年代には国際情勢への幻滅感を深め,強固な孤立主義者となった。中立法(1935)はその時期の強固な孤立主義の産物である。39年に第2次大戦が勃発し,その翌年フランスがドイツに敗北するに及んで,ようやく孤立主義は弱まり,ドイツと戦うイギリスを助ける政策がとられる。明らかな攻撃を受けて第2次大戦に参戦したアメリカ人は,孤立主義を棄て再び国際主義の信奉者となった。枢軸国を打倒すれば平和愛好国により平穏な国際社会が形成されることを彼らは期待した。戦後の世界では,他の国々はソ連を含めて,復興と開発のためにアメリカの助力を求め,アメリカの指導を受け入れるであろうと彼らは予想したのである。しかし彼らは戦後まもなく,このような世界秩序が形成されないことを悟った。彼らはその原因をソ連の拡張主義に帰し,ソ連と国際共産主義を新たな侵略的全体主義勢力とみなし,アメリカの力によりその勢力拡大を封じこめる政策を支持した。戦後世界の二極構造,多くの地域の混乱,そして米ソ両国の思想的・心理的伝統を考えれば,両国間に深刻な緊張状態すなわち冷戦が発展することは不可避であったであろう。

冷戦を自由世界と共産主義世界の対立としてとらえたアメリカ人は,二つの大戦に参戦した時期と同じく,単純な二元的世界観にもとづき,自己の物理的および道徳的な力についての自信をもって,国際社会に一定の秩序をもたらそうとした。しかし,その時代はベトナム戦争政策の挫折とともに終わる。戦争はアメリカ人に力の限界を意識させたばかりでなく,対外政策の道義性についての信念をゆるがした。彼らはこの戦争により,よりよい世界のために犠牲を払うという冷戦時代の使命感を失った。1970年代にはベトナムでの挫折の影響と米ソ間のデタントへの期待により,アメリカは軍事力強化に力を入れなかったので,かつての軍事力における対ソ優位は失われた。一方,アメリカ経済は再度の石油ショックにより不況に陥り,またアメリカの産業は日本などの追上げに遭い,多くの分野で競争力を失った。80年代初めには,アメリカ外交はアフガニスタン進攻などにみられるソ連の拡張政策に対する西側諸国の再結束を求める一方で,他の西側先進国とくに日本との間に経済摩擦を起こしている。自国の軍事力や経済力が相対的に低下して,自らの影響力が限られている複雑な世界の中で,その相対的安定に役立つ建設的政策を追求することが,今日のアメリカの対外政策の課題である。

政策決定過程の特色 アメリカの民主政治は,対外政策の問題をつねに公衆の間で自由に討議し,衆知を集めるという強みがあるが,民主政治にはまた有効適切な外交を行ううえでの難しさがあることは,アレクシス・トックビルが古典的アメリカ論の中で言及した通りである。権力の分割が敏速で一貫性ある外交を妨げ,また感情的な世論や有力な圧力団体が外交をゆがめることも少なくない。アメリカは君主政治の国々からなる世界の中でまれな民主政治の国として発足し,ヨーロッパの宮廷外交とは異なり,議会が対外政策の決定に参加する制度を保持してきた。すなわち,合衆国憲法により,大統領は議会の決議によって宣戦を行い,上院の〈助言と同意〉によって外交使節を任命し,同じく上院の助言と同意によって条約を結ぶことが定められ,条約は出席上院議員の3分の2の賛成なしには批准されないこととされた。この3分の2の賛成が得られず,批准されなかった条約はいくつもあり,その最も有名で重大なものはベルサイユ条約である。第2次大戦から冷戦へと引きつがれた国際的危機と緊張の時代に,大統領は危機と緊張の存在を利用して議会と国民に結束した支持を求め,対外政策を遂行するうえで大きな権限を獲得した。しかしベトナム戦争政策の失敗とウォーターゲート事件とによって,1970年代には大統領の権威が目だって低下し議会の自己主張が活発化した。これは一面では〈帝王的大統領〉の行過ぎに対する民主政治の復元力の表れであるが,大統領の権威の低下は,同じく近年の現象である政党の役割の衰退,特定利益団体の影響力の増大とともに,有効適切な対外政策の形成と遂行を困難にする要因となっている。有賀 貞

日米関係 1853年のペリー来航以来130年余に及ぶ日米関係は,日本側より見るのとアメリカ側から見るのとでは,その比重がかなり異なってくる。ペリー来航自体,日本の対外関係を鎖国から開国へと転換させ,さらには国内体制をも幕藩体制から明治国家へと変転させる契機となり,その意味で日本史において決定的重要性をもつ。しかし,アメリカ側にとっては,ペリーの〈日本遠征〉は一大壮挙であったにせよ,アメリカ外交史を画するような大事件ではなかった。よくいわれるように,日米関係は望遠鏡を互いに両側からのぞいている関係,つまり日本側からはアメリカは巨大化され,アメリカ側からは日本は微小化されて映るというのが,一般的傾向であった。このことは,日本の対外関係において日米関係が主軸を構成してきたのに対し,アメリカの対外関係において日米関係は,アメリカ外交のヨーロッパ第一主義,そしてアジアにおける中国中心主義の伝統の下に,二重の意味で副軸たらざるをえなかったことの当然の反映といえよう。そのことは,また逆にアメリカ側から見て,日本の存在が急に大きく見え出したときには,日米関係は不安定な関係,対立関係とみなされることを意味する。

こうした視座で日米関係史を見るとき,ペリー来航より日露戦争終了までは,日米関係はさしたる対立要因もなく,安定した関係,友好関係にあった。しかし1905年日露戦争の勝利により〈一等国〉になって急に大きく見え出した日本は,中国問題,建艦競争,移民問題を通じてアメリカに警戒心を起こさせ,両国関係は一時日米戦争論が論じられるほど心理的に不安定化した。その後移民自主規制の紳士協定(1908発効)よりワシントン諸条約(1921-22)にいたる一連の妥協によって,日米関係は安定を回復し維持していた。しかし31年の満州事変にはじまる日本の中国大陸への進出は,日本を急に大きく映し出し,日米は緊張関係に入ってゆく。ただアメリカは,ヨーロッパにおけるナチス・ドイツの急激な台頭をより大きな,より直接的な脅威としていた。40年三国軍事同盟によって日本がそのドイツと結び,さらにフランス領インドシナ南部へ進駐するに及び,日米間の対立は決定的となり,日本の真珠湾攻撃(1941)によって日米は開戦,アメリカは第2次大戦に参戦する。ここでも,第2次大戦は日本にとって日米戦争であったが,アメリカにとっては戦略的にはまず米独戦争であったことを留意しておく必要があろう。45年日本の敗戦,占領により再び巨大なアメリカと微小な日本との関係に入り,対米関係は日本外交のすべてに近くなるが,アメリカにとって対日関係は冷戦外交の中の1本の軸でしかなかった。その日本が70年代急激に経済大国となり,日本製品がアメリカ市場に氾濫するという状況の出現は,貿易摩擦を生み,日米間の心理的不安定化を招く。今後の日米関係の安定には,日米両者が相互独立性と相互依存性とを自覚し,それぞれ多角的な対外関係において日米関係を位置づけることが必要とされよう。斎藤 真

経済,産業 経済成長への離陸 アメリカ合衆国は,世界のうち土地面積では約6%,人口は約5%を占めるにすぎないが,国民総生産では約22%にも達する世界第1の経済大国であり,その規模は2位以下のソ連や日本を2倍程度引き離している(1979)。もちろん,この世界経済に占めるアメリカの相対的地位は,かつて圧倒的優位を誇った第2次世界大戦の終了時と比較すると明らかに低下している。しかし,それでもなお今日,国際政治や軍事力と並んで,経済力においても世界の最強国であることに変りなく,また国民所得や生活の水準でも世界最高のグループに属している。ところで,このような今日の合衆国も,かつてイギリスの植民地から独立(1776)した当時,人口わずか400万という後発の小農業国であったことを思えば,それ以来2世紀間にいかに巨大な経済成長を遂げたかがわかる。これには最初からいくつかの恵まれた条件が存在し,それらが相互に作用して,生活水準を向上させたり致富の機会を得ることすら不可能でない経済活動の場をつくりあげたと考えられる。その条件とは,(1)広大な土地と豊かな自然資源が存在したこと,(2)長期のヨーロッパ移民が,知識,技術,才能,適応性といった経済発展に必要な社会的・文化的諸特性をもたらしたこと,(3)ヨーロッパの発展を制約した封建制度などの伝統的束縛から自由であったこと,(4)西部フロンティアの存在による地理的人口移動(いわゆる西漸運動)が,〈開拓者精神〉に象徴される活力を生み出したこと,などである。しかし他方,経済発展を制約する側面もなかったわけでない。建国後,第一合衆国銀行の設立(1791),鋳貨法(1792)の制定などによって,通貨発行と資金供給の道が開かれたとはいえ,一般的に財政・金融・貨幣制度はかなり不完全であった。そのため,絶えず景気後退や不況に見舞われて,必ずしも安定した経済発展の条件を満たしていたとはいえない。労働人口も,ヨーロッパ移民の西部移動が19世紀末まで続いたため,東部工業地域において不足がちであり,移民の増加によってニューヨーク,フィラデルフィア,ボストンなどの工業都市に労働者として定着し始めたのは,やっと1840年以後のことである。しかし,これらの制約を相殺してもなお余りある好条件に支えられて,アメリカの近代的工業化は,早くも1820年代よりニューイングランド地方を中心に顕著に進行した。当時イギリスのごとく海外に市場をもたなかった反面,ちょうどこの時期に内陸交通手段(有料道路,蒸気船,運河など)が発達して,西部の農業人口が急増したために,輸送費の低下とあいまって工業製品の国内市場が開かれ,厚手綿織物を中心とする西部需要が急速に拡大した。そして19世紀中ごろには,西部農業との地域間の分業により,北東部の木綿工業をはじめとする各種繊維工業,製鉄,機械,製材,製粉,皮革などの製造業がかなりの発展をみるにいたった。

他方,南部地域では,奴隷制プランテーションによる大規模な綿花栽培が行われたが,この綿花は他の農産物とともに当時の最も重要な輸出品として,経済発展の開拓に大きく貢献した。しかしこの奴隷制度自体は,社会的公正や道徳上の問題はともかくとして,少なくとも工業文明とはあいいれず,結局,南北戦争(1861-65)を引き起こす結果となった。すでに経済発展の加速は始まっていたが,戦争中には国立銀行法,関税法,自営農地法(ホームステッド法 ),土地交付大学法(モリル法 )等が制定され,戦後の〈再建〉期に国内市場の統一が達成されるなどの条件が整ったため,終戦後には工業が本格的に経済発展をリードするようになった。著しい技術革新過程を反映したこの19世紀後半は,一口にいって蒸気機関と鉄の時代,あるいは鉄道建設の時代であったといえる。蒸気機関車と蒸気船が急速に輸送の中心となったが,とくに鉄道は,大陸横断鉄道の完成(1869)をはじめ全国的鉄道網の建設を通じて,1884年には世界の総鉄道キロ数の43%を占めるにいたった。この鉄道のもつ重要性は,広大な市場地域を統一したのみでなく,各産業に輸送費の節減をもたらし,またその建設自体が鉄鋼をはじめとする関連産業の需要を増加せしめた点にある。かくて工業の発達は,それ以後20世紀にかけて製鉄業のみでなく石油,機械,化学,電力にまで及び,南北戦争後30年を経た94年には,その工業生産額が一躍,イギリス,ドイツ,フランスの生産額合計を上回る世界最大の工業国となり,さらに20年後には世界における工業生産能力の約3分の1を占めるまでになった。この間,西ヨーロッパ諸国の工業もかなり急速に発展したが,アメリカの発展速度がそれを上回ったのは,ほかでもなく大量生産方法にもとづく生産性の向上と,人口の急増による国内市場の劇的な拡大によるものである。

変容する産業構造と経済体制 アメリカ的生産技術の特徴は,大量生産方法に不可欠な生産過程の機械化に求められる。当初,アメリカの技術はイギリスからの移植とその適応によったが,その後の工業化の過程で資本財を生産するための機械技術が開発されるようになった。とくに19世紀前半に発明された工作機械類は,互換性部品の製造方法を通じて,〈アメリカ的製造方法〉と呼ばれる一連の大量生産方法をつくり出した。これにもとづき銃器,ミシン,時計,タイプライターなどを生産する基礎技術が広く伝播した。さらに20世紀に近づくと,今度は機械の作業速度に合わせて人間の標準作業量を管理するといった生産の合理化が追求されて,それまでの大量生産方法は機械と人間を組織的に管理する技術にまで進んだ。この方法は通常〈科学的管理法〉と呼ばれ,20世紀初めヘンリー・フォードにより完成された〈流れ作業〉方式とともに,今日のオートメーションにいたるアメリカ的機械技術の特徴をつくりあげた。ところで,この大量生産には当然,大量販売と消費が前提とされるが,とくに19世紀後半に拡大した国内市場は,これに適合する規格化された大衆品の市場であった。そこで,紙巻タバコ,ミシン,缶詰,農機具などの新興産業分野に属する各企業は,その内部に大規模な全国的販売組織を設け,また生産性向上と原料確保のために組織拡大をはかった。このように企業の諸機能を単一企業体に統合し,縦の一貫経営による規模の利益を追求する過程から,ほかならぬアメリカの大企業(ビッグ・ビジネス)が登場することになった。また,企業間の競争激化に伴い,企業合同,合併,持株会社などの方法によって産業集中をはかり,大企業化する場合も多くみられた。1880年代にスタンダード石油トラストをはじめ,ウィスキー,砂糖,鉛,ゴムなどの分野に,多数のトラストが結成されたのがそれである。また1898-1902年には,アメリカ史上最大の合併運動が起こり,巨大独占企業USスチールをはじめとして,持株会社などの合同組織がほとんどの主要産業にみられるにいたった。

以上のような経済および産業の発展は,本来,民間企業が市場機構の大枠のなかで自由に経済活動を行った結果であるが,しかしそれは同時に独占の弊害や所得配分の不平等化などの社会問題を発生させずにおかなかった。独占化に対抗する新勢力として,西部の農民組織と都市の労働組合が台頭した。北東部の民間資金や政府の補助金で建設された鉄道は,工業製品の市場を西部に拡大するのに役立ったが,逆に西部の農民は差別運賃によって不利益をうけた。〈グレンジャー運動〉と呼ばれる農民運動は,各州政府をして鉄道運賃の規制に向かわせたが,これはついに州際通商法(1887)の制定となって,連邦政府が初めて民間企業に規制を加えることになった。一方,労働者もアメリカ労働総同盟(AFL)を組織し,熟練労働者の生活水準の向上と労働条件の改善に努力した。そのほか,ポピュリスト党による鉄道,電信,電話の公営化,累進所得税の賦課を求める争いなど,19世紀末から20世紀初めにかけて自由放任主義の生み出す各種弊害を除こうとする社会改良主義の運動が高まった。1890年のシャーマン法(独占禁止法)の制定はこれら反トラスト運動の要求に対するひとつの解答を示したものにほかならない。また,合併や不公正な競争を禁止してシャーマン法の不備を補う,クレートン法や連邦取引委員会法(ともに1914)が制定されたり,あるいは労働条件の改善,累進所得税,関税引下げなどが引き続いて実施されたが,それらはすべて,〈革新主義(プログレッシビズム )〉と呼ばれるこの時代の所産である。しかし,以上の社会改良的諸施策は,必ずしも十分なものであったとはいえないばかりか,早くも1920年代には,共和党政権下において再び自由放任主義への復帰すらみられた。なお,アメリカで初めて中央銀行制度としての連邦準備制度 が発足(1913)したのは,ちょうどこの時期である。

ところで,第1次世界大戦以後1920年代にかけて,アメリカ経済は未曾有の繁栄期を迎えた。とくに20年代には経済全体の活動水準が上昇し,技術革新がよりいっそう進み,物価や賃金が安定していた。また自動車産業をはじめ電気,化学,石油などの新興産業がリードして再び産業構造を大きく変化せしめた。しかしその背後には,工業部門間,あるいは工業と農業のあいだに発展の不均衡が発生,累積し,また所得配分の不平等化が大きくなっていた。したがって,新産業での生産活動が停滞すれば経済全体に景気後退を招きやすく,また所得配分の不平等は消費需要を低め,いったん不況が起こると総需要が急落する危険をはらんでいた。これらの不安はついに,29年秋の大恐慌の発生により初めて現実のものとなった。世界を震撼せしめたこの大恐慌は,アメリカ経済を破局に導き,国民の購買力の低下,国民総生産の大幅縮小,大量の失業を引き起こした。33年以後のニューディール政策は,かかる大不況への対策としてF.D.ローズベルト大統領により立案,実施されたものであるが,これによって建国以来の変革をアメリカ経済にもたらすことになった。政策の目標は,従来の自由放任の市場機構に雇用と生産をすべて任すことなく,それを公共的施策で補い経済成長への刺激を与えることであり,そのために,全国産業復興法(NIRA),農業調整法(AAA),テネシー渓谷開発公社法(TVA),全国労働関係法,社会保障法など多くの立法が行われた。今日のアメリカ経済は通常〈混合経済体制〉と呼ばれるが,それは自由企業体制ないし競争的市場原理を基礎にしながら,各種の政府の政策的介入を受ける体制を意味するが,このような政府の経済介入が認められるようになったのはこのニューディール期以後のことである。しかし,政府が民間の経済活動に直接かつ大幅に行政的介入をしたのは大恐慌を克服する一時的手段としてであって,全体としてのニューディール政策の重点は,むしろ法的規制を強めて民間企業の行動を監視した点にある。このように,史上空前の大不況に際してすら資本主義を大幅に修正することなく,自由な企業活動を容認,強調する立場を維持したのは,権力の集中を排除しようとする地方分権的色彩が合衆国に根強いからでもある。またこの傾向は第2次世界大戦以後の経済運営にも一貫してみられる特徴となっている。

新しい経済学の実験 第2次世界大戦を経過し,戦争被害を免れたアメリカは,一転して文字どおり世界経済に君臨する絶対的優位の立場にたった。トルーマン大統領時代には,〈1946年雇用法〉が制定され,政府の総需要管理政策によって完全雇用の維持と経済成長に努める一方,対外的には国際通貨基金(IMF)を中心とする国際金融機構,および,自由,無差別な貿易拡大を求めるGATT(ガツト)(関税と貿易に関する一般協定)をてことして,世界経済の復興と発展を目ざす体制をつくりあげた。とくに,1961年以降のケネディ,ジョンソン両政権時代には,ケインズ経済学を基礎にした〈新しい経済学〉を実践するために積極的な経済政策を採用した。そこで64年には,投資減税と所得税率の引下げによる大幅減税が実施されて予想以上の効果をおさめた。政府はそれに続いて積極的に民間経済に介入し始め,不況時の財政支出の増加はもとより,ジョンソン大統領の〈偉大な社会〉をつくるための社会保障をはじめとする福祉政策が重点的に実施されるようになった。かくてアメリカ経済は,20世紀以後かつてない長期繁栄を享受することになったが,しかしこの間,日本や西ヨーロッパ諸国の経済復興と成長が軌道にのり始めるとともに,世界経済に占めるアメリカの優位はしだいに低下の傾向をたどり始めた。また同時にこの時期は,アメリカ経済が国際収支の悪化とドル危機,あるいはベトナム戦争によるインフレーションなどの困難な諸問題をかかえこんだ時期でもある。ケネディ以来,各政権はそれらの諸問題に対処し,ドル防衛策や物価対策を講じたがあまり効を奏せず,ついに71年,ニクソン大統領は金とドルの交換停止を宣言し,同時に強制的な賃金,物価の統制をふくむ〈新経済政策〉を発表した。しかしそれにもかかわらず,60年代後半後に定着したインフレ体質は容易に改善されないばかりか,これまで経済成長を支えてきた生産性の上昇速度すらも鈍化し始めたことが原因して,その後もアメリカ経済の相対的地位の低下が継続した。

ことに,近年深刻化したインフレ問題は,主要労働組合の賃金協約や物価スライド制による賃金コストの上昇,寡占的大企業の市場支配力による賃金上昇分の価格転嫁の傾向,財貨の供給不足,福祉国家化に伴う財政赤字の増加など複雑な諸原因がからみあっている。たとえば,連邦政府の財政支出は時代の経過とともに膨張したが,そのうち最近では,国防費よりむしろ福祉関係の支出が急増し,それらは1970年度の歳出総額の33%から,80年度にはその49%にも達した。以上のようなインフレ体質の定着と生産性上昇率の鈍化の結果,多くの産業で国際競争力が低下し,それらが貿易収支の赤字やドル価値の低落をもたらす一方,保護主義への傾向を強めることになった。アメリカ経済のかかえるそのような最近の諸問題は,失業問題,とくに黒人やラテン系労働者を中心とした構造的失業の問題を含めて,いずれも総需要の不足が原因ではないため,従来の総需要管理政策では解決できぬ性質のものとなっている。80年にカーター大統領が〈工業再生化〉を提唱し,ついで81年にレーガン大統領が〈経済再建計画〉をうちだすなど,供給重視の経済政策に転換したのも,そのような状況変化の表れであり,また世界経済におけるアメリカの地盤沈下に対する危機感の反映でもある。しかし,以上の事態はなにもアメリカ経済のもつ活力がすべて失われたことを意味するのではない。アメリカは今日でも,エネルギーを含めて天然資源の豊富な点では日本や西ヨーロッパ諸国の比ではない。また,宇宙・軍事技術はもとより,航空機,コンピューター,バイオテクノロジー,新素材など高知識集約産業の分野での技術力,国内の巨大な資本蓄積や多国籍企業のもつ膨大な海外資産にみられる資本力でもそれぞれ群を抜いている。さらに農業の生産性はきわめて高く,とくに穀物の輸出力を世界戦略の有力な武器として利用できるほどの世界一の食糧輸出国でもある。それらを総合すると,アメリカ経済や産業のもつ底力はいまだに侮りがたいものがあるといえる。岡部 直祐

交通,通信 広大な国土をもつアメリカの発展は交通・通信の発達と深く結びついている。交通・通信機関は非分割性を有し,外部経済効果や波及効果が大きく,独占的になりやすいという特徴をもっている。すなわち,一部分のみ完成しても無意味であるという非分割性,周辺の地価を上昇させたり,他産業の発展を誘発したりする効果,さらには競争路線等がないかぎり独占的になる性質を有している。それゆえ,単に巨額の資本が必要であるのみならず,地域,国民経済には有意義であっても個別資本には有利でない可能性があるし,いったん建設されると政府の取締りが必要になる場合もある。いわば建設の援助という面においても,建設後の監督という面においても,政府の介入が必要とされるわけである。アメリカにおいては,元来,自由放任が経済政策の基調とされたが,交通・通信部門においてのみ,最初から政府の介入が見られるのも,このような事情によるものである。いわゆる〈国内交通開発Internal Improvement〉の問題が19世紀前半の議会でしばしば取り上げられたのは,政府の援助がなされぬかぎり,交通機関の発達が困難であり,西部開拓や国内市場の拡大も進展しないと考えられたからである。

交通機関発達の第一歩は道路建設であるが,1806年から18年にかけて,連邦政府はカンバーランド道路 を建設し,東部と西部との連絡に尽くした。しかし,大量の物資輸送には,陸上の道路よりも水路の方が適している。20年代以降,運河が重要になってくるが,その幕あけは,ニューヨーク州政府が建設したエリー運河 (1825完成)であった。また,一般河川においては蒸気船が活躍するようになるが,それに伴って河川改修も求められるようになった。なお,24年のギボンズ対オグデン事件で,蒸気船航行権の独占が否定されたことは,その後の船舶航行の発展に役立った。

水路は季節的に運行不可能になったし,ミシシッピ川以西には大平原が広がり,運河の建設が困難だったので,1830年代以降,鉄道建設が開始される。50年,連邦政府はイリノイ中央鉄道の建設に対して公有地を付与し,地方政府も鉄道建設援助を行った。69年の大陸横断鉄道 の完成も,連邦政府の公有地付与によって可能となったものである。鉄道は西部の開発と農業の発展をもたらしたが,その独占的地位を利用して,運賃差別などを行い,農民に不満を抱かせた。その結果,70年代,州政府はグレンジャー立法によって規制を開始し,87年には州際通商法 によって連邦政府も規制に乗り出した。

20世紀に入ると,内燃機関の発達により,自動車と飛行機の時代が到来し,鉄道の衰退が始まる。自動車は企業に立地の自由を与え,郊外住宅地の発展をもたらした。鉄道路線,駅の位置,時刻表に縛られることなく,少量の貨物でも効率的に運搬できることが自動車の利点であり,とくに短距離輸送に強みを発揮したが,ディーゼル・トラックの発達により長距離輸送にも力を伸ばしていった。自動車産業が勃興期の石油産業と結びついたことも,鉄道と石炭業との結びつきとは対照的である。かくして貨物はトラックに,旅客は乗用自動車と飛行機に奪われた。このような変化は1920年代に生じ,第2次大戦後本格化したが,政府は道路とくに高速道路や空港の建設,軍や郵便運搬のための飛行機の改良に対し援助と利用の促進を行った。

交通機関は国営ではなく民間企業に任されていたが,郵便事業だけは最初から連邦政府の管轄下におかれた。これは郵便事業の端緒が独立革命期の大陸会議 にあり,諸植民地を結ぶ統一的郵便制度の必要が認められたためである。初代の郵政長官はフランクリンであった。その後の発展は交通機関の発達に足並みをそろえており,とくに鉄道の利用が,郵便サービスを向上させた。なお鉄道は電信の発達にも関係がある。1840年代中葉から実用化された電信柱は,鉄道路線沿いに立てられたからである。電信は民営であり,19世紀末から普及した電話も民営である。20世紀に入ってからの新しい通信手段としてのラジオ,テレビはその影響力の大きさから,政府による規制がしばしば求められている。岡田 泰男

労働運動 アメリカにおける労働問題および職人層の運動の発生は17世紀にまでさかのぼるが,最初の労働組合が誕生したのは独立後の1790年代であった。はじめ労働者の団結は共謀罪として抑圧されたが,民主的機運の高まりを背景に,1830年前後には各地に世界最初の勤労者政党が生まれるなど,労働運動は早くから展開された。しかし全国的規模での運動の高揚は南北戦争以降であり,77年の鉄道大ストライキをはじめとして労使の大激突が繰り返された。労働組合の全国的連合体としては,1866年にナショナル・レーバー・ユニオンが結成され,次いで労働騎士団 が大成長をみせた。また76年には社会主義労働党が発足した。

しかしアメリカの労働運動は,西部自由地の存在,相対的な労働力不足と高賃金,階級的流動性,移民の大流入などの諸条件に規制されて,社会主義的階級意識は弱かった。このため運動の指導権を掌握したのは,ゴンパーズに率いられて1886年に成立したAFL(アメリカ労働総同盟)のビジネス・ユニオニズム であった。AFL指導部は職能別組合を中軸に資本主義体制内での熟練工の諸条件の改善に専念したのである。しかし,かかる保守的主流に対抗するラディカルな動きもAFLの内外に活発化し,1905年には革命的産業別組合主義を唱えるIWW が結成され,また社会党の勢力も20世紀初期には著しい伸長を示した。20年代および大不況初期には労働運動は不振で,組合員数も減少した。しかしニューディールの下で進歩的諸立法が制定され,とりわけワグナー法(全国労働関係法)により団結権,団体交渉権が保障され,雇主の不当労働行為が厳しく抑止されたことなどにより,労働運動の爆発的高揚期が訪れた。それまで未組織だった大量生産諸産業の労働者を組織しようとする産業別組合運動が高まり,38年にはCIO(産業別組織会議)がAFLから分離して成立した。組合の力は強大化し,基幹産業における労働諸条件は労使間の協約によって定められるようになった。政治的にはローズベルト連合の一翼として労働運動は民主党との結びつきを強めた。

第2次大戦後,47年のタフト=ハートリー法 制定などにより守勢に立った労働運動は,55年に合同を達成し,AFL-CIO となった。以後も組織労働者数は増加し,56年の1800万から78年の2178万となった。しかしブルーカラー層の減少をはじめとする産業構造の変化に規定されて,組織率は56年の34%から78年の24%に低下し,指導部の官僚化と相まって運動の停滞・保守化が著しくなっている。しかし公共部門,黒人,メキシコ系などの労働者の間における組織活動も活発であり,下部組合員の反抗も著しい。悩みは深いが,労働組合勢力は資本の圧力に対するアメリカ労働民衆の巨大な抵抗組織として機能しているのである。野村 達朗

社会,文化 宗教 アメリカ合衆国は移民の国であるため,先住民のアメリカ・インディアンやエスキモーを除けば,宗教のほとんどが移民によってもたらされた。ヨーロッパ移民のキリスト教やユダヤ教から,日本移民の仏教,新興宗教にいたるまで,さまざまな宗教がみられる。したがって宗教史は移民史と密接に関係しあっている。諸宗教のなかでキリスト教とくにプロテスタント諸教派の人口が約60%を占めるのは,植民地時代以来ピューリタンをはじめとするプロテスタントが,イギリスから続々と移住してきたからである。次に多いカトリックは約30%であるが,これは19世紀後半から20世紀にかけてアイルランドやヨーロッパ南東部のカトリック諸国から大量の移民が上陸してきたからである。1960年にJ.F.ケネディがカトリックとして初めて大統領に当選したことは,20世紀中期にカトリック人口が全体の約1/4を占めるまでに増加したという宗教的側面をぬきにしては理解できない。プロテスタント,カトリックに次いで三大宗教の一つと認められているユダヤ教は約3%を占める。

移民と深い関係にある宗教は人種,言語とともに社会文化の序列づけにおける一つの尺度である。キリスト教は他の宗教よりも上位に,キリスト教のなかでもプロテスタントはカトリックよりも上位に位置づけられ,プロテスタントのなかでもワスプ が社会的に最上位とされた。この序列は移民の行われた時期や当時の社会状況と相関関係にある。たとえば,早い時期に移民したプロテスタントには農民や企業家が多く,彼らの身につけたピューリタニズムの倫理は,M.ウェーバーが指摘するように,資本主義の精神の土壌となった。より遅く移住したカトリックは産業労働者と都市住民が多い。ただし,バプティスト派,メソディスト派などのプロテスタントに属するものが多い黒人教会は,移民とは異なる独自の歴史的背景をもっている。すでに18世紀末から自由黒人の教会が,フィラデルフィアやサバンナにみられるが,奴隷制度下の黒人にとって,キリスト教は白人から押しつけられたものであった。公然たる宗教活動は白人の監視下におかれ,奴隷に服従を教えるためにキリスト教が利用されることもあった。しかし南北戦争後,教会は黒人にとって新たな意味をもつようになる。黒人はしだいに白人の教会から離れて,黒人だけの教派を形成する。奴隷制から解放されたとはいえ,社会的に分離・差別の状況におしこめられた黒人は,教会に形式的礼拝以上のもの,つまり現実苦からの避難所,希望を求めたのである。さらに黒人教会は差別撤廃の政治活動の拠点となり,この伝統は1960年代のキング牧師を指導者とする公民権運動にひきつがれる。

移民の次にアメリカの宗教を特徴づけているのは,建国以来政教分離の原則が確立し,信教の自由が憲法によって保障されていることである。これは1620年のピルグリム・ファーザーズ をはじめ,宗教的理由で迫害された人々が,信仰の自由を求めて移住してきた伝統による。アメリカの宗教は国教ないし国教会State Churchではなく,国家の支配下にない自由教会free churchであり,教派denominationあるいは分派sectの形態をとる。それらはみな,個人が自発的な意志と良心の決断によって参加するところの同志的な宗教団体である。それゆえ,アメリカには大小多数の教派,分派が存在する。これらの間では,いわば宗教の自由競争が行われており,絶えず教会員獲得のための伝道集会やリバイバル集会が開かれる。

自由教会は歴史上しばしば社会の現状を批判する機能を果たした。19世紀末から20世紀初めにかけて社会問題に積極的に取り組んだ〈社会的福音 〉をはじめ,1960年代の公民権運動あるいはベトナム反戦運動など,革新的な運動の原動力となった。宗教は政教分離のゆえに,かえって政治に大きな影響を及ぼすといえる。76年にカーターが大統領に当選した背景には,彼自身が属するいわゆるエバンジェリカルと呼ばれる穏健な保守的プロテスタントの台頭があるといわれる。さらに80年の大統領選挙では,保守的なファンダメンタリストの新興グループ,モラル・マジョリティなどがレーガンを支持して活発な運動を行った。

1970年代以降の宗教界の動向として,神学教理的にまた政治社会的に進歩的なプロテスタント〈主流教派〉(キリスト合同教会,合同長老教会,合同メソディスト教会など)やローマ・カトリック教会の衰退,保守的なエバンジェリカリズムの台頭をあげることができる。さらに,世界基督教統一神霊協会(統一協会,1954年文鮮明を教祖として韓国で発祥),創価学会,ハレー・クリシュナ運動 ,カルト など,新宗教への関心も強まっている。78年には,貧困者への抑圧の終了と信仰治療を柱とする新宗教〈人民寺院〉が,人権抑圧調査団の派遣を受けたことをきっかけに,ガイアナのジョーンズ・タウンで集団自殺を遂げるという事件が起きた。すべての新宗教がこのような病的現象を伴うものではないが,社会的流動性の高いアメリカでは,堅い人間的なきずなを求めるという集団性への志向が強く,同時にそれは異質なものに対する排他性をも内包している。

日本伝道 日本にプロテスタントのキリスト教を伝道したのは,アメリカのプロテスタント諸教派である。日米修好通商条約調印(1858)の翌年には,開国後最初の宣教師としてC.M.ウィリアムズ,J.C.ヘボン,S.R.ブラウンら6名が長崎や神奈川に来航した。アメリカの教会にとって,日本伝道はその30年前に始まっていた中国伝道に次ぐ念願の事業であった。アメリカでは1810年に最初の外国伝道団体として超教派的なアメリカン・ボードが創立され,その後各教派に外国伝道局(ミッション)が設けられた。新大陸のみならず全世界に伝道することがアメリカの〈明白な運命〉であるという選民意識とも結びついた布教活動は,開国間もない日本各地に教会と学校(ミッション・スクール)を設立した。宣教師とともに教師として来日したL.L.ジェーンズやW.S.クラークらの影響で,学生たちは熊本バンド,横浜バンド,札幌バンドと呼ばれる信者同志グループをつくり,その中から海老名弾正,植村正久,内村鑑三らの日本プロテスタントの指導者が輩出したのである。古屋 安雄

教育 合衆国の教育の歴史にみられる特徴のひとつは,自由主義的な競争原理にもとづく能力主義と,平等主義的な機会均等の原理にもとづく教育の機会均等の二つの原理を軸に,〈万人のための教育〉の実現が,あくことなく追求されてきたということであろう。アメリカは,万人教育の理念を世界に先駆けて生みだし,その制度化を,義務教育の確立から中等教育のレベルへ,そして高等教育の段階へとおしひろげた。

17世紀初頭,初期のピューリタンの移住者が植民地の建設とほとんど同時に公立学校やハーバード・カレッジ(現在のハーバード大学)を設置して以来,教育の重視はアメリカ建国の歴史を貫いている。旧世界の伝統や文化から断絶し,広大な未知の大陸で新世界を形成していかなければならなかった移住者にとって,教育は新しい社会の秩序と体制の維持や統合のための不可欠の手段であった。1642年ならびに47年のマサチューセッツ教育法は,アメリカ公立学校の基礎をなすとともに,初等義務教育を明確化した世界で最初の法律であった。ここにはすでに,無月謝,普遍的,国民共通,義務的,国家統制的,租税維持などの諸原理がことごとく芽をみせている。この法律の精神はのちにホレース・マン によって公立学校制度を支える基本原理として具体化され,万人教育を普及徹底する方途としての義務教育制度が,1852年のマサチューセッツ州をはじめとして各州に広まり,1918年のミシシッピ州を最後として全国に及んでいった。中等教育を公費でまかなうことを支持した1874年のカラマズー判決は,〈万人のための中等教育〉の理念を制度化する端緒となり,19世紀末から20世紀にかけての中等教育の大衆化をもたらした。

1636年のハーバード・カレッジの創設以来,イギリス型のエリート教養教育を中心としてきた高等教育は,モリル法 (1862)の制定に始まる南北戦争後の国有地交付運動を契機として,実業に直接役立つ大衆高等教育の確立への道を歩み始めた。公立ハイ・スクール の発展による中等教育の普及は,高等教育の膨張を促進し,第2次大戦後から60年代の〈黄金時代〉を通じて,世界で最も大規模かつ多様化した高等教育制度が確立されるにいたった。と同時に,高等教育の大衆化は日本や西ヨーロッパにも波及する。アメリカの教育は万人教育の理念を,21世紀をめざして,ついに高等教育の段階にまで押し上げたのである。今日アメリカが当面する課題は,貧富の差や人種の違いによる教育機会の格差,就学者の脱落や学力の低下の問題をいかに解決するかにある。

アメリカ合衆国の教育は社会の複雑な多元的構造,文化的多様性,国民の関与の深さといった特性を忠実に反映している。教育史家E.P.カバリーは〈合衆国のように多彩な民族が移民として寄り集まっている連邦国家では,政府は指導力に乏しく,官僚は市民の多数派に押され,宗教は強力な統合力となりえない。国民を統合する力としてアメリカが依存しうるのは,公教育制度,出版・報道,政治の三つであり,なかでも他の二つの力を形成する源泉である教育にこそ,アメリカの将来がかかっている〉と指摘している。このように社会の統合力としての教育の役割は大きいが,合衆国憲法は教育に関しては連邦にその権限を委任していないので,教育の第一義的責任は州に属するものとされ,教育行政の伝統的原理は地方分権である。そのため,学校体系や義務教育年限なども各州により異なる。各地域で教育行政の中心となるのは,素人統制と専門家行政の原理を結合した,州・地域レベルの教育委員会である。財政援助の形を除くと,連邦政府は伝統的に地域社会の教育に直接関与せず,文教行政機関としての教育省が設置されたのも1979年である。教育省は,連邦政府の行財政的関与の高まりに伴い,保健・教育・福祉省(HEW)から独立したものであるが,その後レーガン大統領が教育省の廃止を打ち出すなど,連邦教育行政の行方は混沌としており,教育の地方分権は今なお強い伝統である。喜多村 和之

マス・コミュニケーション マス・コミュニケーションという言葉自体が1940年代のアメリカでつくられていることが象徴しているように,アメリカはマス・コミの最先進国である。巨大通信社を先頭に,マス・メディアの流す情報は,世界の〈情報市場〉の過半を支配している。しかし,広大な国土,多人種の集合体を反映して,メディアはきわめて多様である。世界有数の大メディア企業が聳立するかと思えば,他方にはアマチュア無線局を少し大きくした程度のローカル放送局も多数存在する。コングロマリットと称される大出版社と並んで,リトル・マガジン,コミュニティ・ペーパーなどのいわゆるミニ・コミが,アメリカほど多く存在するところもない。

(1)活字媒体の特性 植民地アメリカで印刷された最初の新聞は,1690年9月25日にハリスBenjamin Harrisが発行した《パブリック・オカレンシズ 》だとされるが,アメリカ・ジャーナリズムの特色の第1は,きわめて早くから新聞の民衆化が進んだことである。1833年デイBenjamin Dayの出した1ペニー新聞《ニューヨーク・サン》がそれであるが,現代型新聞の原型は,19世紀末から20世紀にかけて形成されたといえよう。すなわち,米西戦争(1898)をはさむ期間,J.ピュリッツァー の《ワールド》(1883年から所有)とW.R.ハースト の《ニューヨーク・ジャーナル》(1895年から所有)との,激烈な競争(イェロー・ジャーナリズム )のなかで,100万単位の部数,広告収入の確保,巨大資本による群小紙・誌の系列化,センセーショナリズムなど,現代新聞の特徴が生み出される。繁栄の1920年代には巨大企業による新聞チェーンの形成と系列化が進み,さらに30年代には,多くの新聞がF.D.ローズベルトのニューディール政策に反対して,党派的に〈偏向〉した報道を行った。巨大企業と化し,寡占化した新聞産業は,第2次大戦後,徹底した批判を浴びることになる。そのなかで学者,文化人からなる〈プレスの自由委員会〉が〈社会的責任理論〉を打ち出したのは47年であった。その骨子は,分化・分裂した雑多な意見の集合体である現代アメリカのできるだけ正確な縮図を提供すること,マイノリティに表現の場を与えることなどであるが,全体として新聞産業のビジネスの論理を制約するにはいたっていない。

政治意見の表現分布についてみると,右から左までの政治紙が並立する多くのヨーロッパの新聞界に比べ,アメリカの大新聞はかなり画一的で分布の幅が狭い。それは特異な政党構造を反映して,コンセンサス形成のメディアとして機能しようとする志向が強いためであろう。多様な政治意見の表現は,雑誌で行われているとみてよい。《タイム》《ニューズウィーク》などの週刊誌は,中間大衆の〈常識〉を反映するものとして,ある程度日本の全国紙的機能を果たしていた。

一方,20世紀初頭のマックレーカーズ 以来,新聞・雑誌が社会的不正の摘発に果たした役割は大きい。第2次大戦後のベトナム戦争時やウォーターゲート事件では,政府の内部矛盾にくい入って〈機密〉を暴露し,民衆の〈知る権利〉に応えていった。現代アメリカの活字媒体は,アングラ・メディアやスタイル,視点を改新していくニュー・ジャーナリズム の出現,これらの新しい動きを包摂していく主流メディアの柔軟な構造など,依然としてその活力を失っていない。しかし同時に,アメリカのジャーナリズムの機能は,権力が情報のもつ高度な政治性について絶えず意識的であり,PR,世論づくり,意図的漏洩などの情報操作にきわめて巧みなことと不可分であるといえる。

(2)放送制度の特性 世界最初のラジオ放送はアメリカで行われた。ウェスティングハウス社が製品宣伝のため1920年11月2日に開設したKDKA局である。22年アメリカ電話電信会社が開いたニューヨークのWEAF局が,〈タイム・セール〉の方式を試みると,大企業の積極的な反応を得,聴取者から料金をとらない〈民間(商業)〉放送企業として自立してゆく。ここにアメリカ型放送企業の原型が確立される。ラジオは初期,なんら国家的統制をも受けなかったが,27年乱立した各局の混線防止をうたって無線法(暫定コントロール機関として連邦無線委員会(FRC))が成立,34年には連邦通信法ができて,規制・監督の独立行政機関〈連邦通信委員会Federal Communications Commission〉(FCC)が設置され,システムが整う。FCCは放送政策・行政の中心機関として,免許の交付と更新(3年ごと),周波数割当て,電力指定,〈公共の利益,便宜,必要〉の原則にのっとった放送局規制の権限をもつ。しかし,90年代に至りFCCは,世界的な規制緩和の流れに従って,混信などを防ぐための技術的調整のみに自らの任務を限定したいとの意見を表明している。

NBC のW2XBS局が1939年4月30日に行った放送が,アメリカのテレビにおける大衆向けレギュラー放送の最初とされる。この局(のちにWNBTと改名)が,41年テレビ局として最初の免許を受ける。FCCが昔も今も悩まされているのは集中・系列化の問題である。41年には,局の大部分をNBC,CBS の二大会社が支配している状態に対し,FCCの分割勧告が出る。このとき独立するのがABC ネットワークである。

長い間,《ウォール・ストリート・ジャーナル》を除いて全国紙がなかったアメリカでは,情報・娯楽媒体としてのテレビの比重はきわめて高い。ネットワークのニュース・コメンテーターが権威をもち,また大統領選挙の際のテレビ討論が,結果に大きく作用すると思われていることなど,テレビはメディアの王といってもよい。それだけに1959年に暴露されたクイズ番組八百長事件,60年の暴力番組(《アンタッチャブル》)批判など,政治・社会的批判も強い。61年FCC委員長ニュートン・ミノーの,〈テレビは一望の荒野〉という名文句を含む批判演説は著名である。しかし,一方ではCATV(ケーブルテレビ )など新しい技術による放送主体,放送内容の分散・多様化が,漸次ネットワーク・テレビの比重を変えつつある。また,67年に成立した公共放送法によって,68年には教育番組の製作(《セサミ・ストリート》など)を目的とする公共放送協会(CPB。ラジオは1970年設立の全米公共ラジオNPR)が設立され,連邦予算,財団の寄付などを資金に,全米の教育テレビ局に番組サービスを行っている。コミュニケーション手段の革新,放送衛星などいわゆるニュー・メディアの拡充に伴い,アメリカの電波産業は多国籍企業として,世界に進出しようとしている。情報帝国主義information imperialismなどと批判されるゆえんである。香内 三郎

生活 アメリカ人の合理精神は生活に実益と便利さを求め,平等精神は庶民性を生み,封建制度を経験することなく近代から出発したその短い歴史は,アメリカ人の明るさ,楽天主義と関係がある。広い大地と豊富な資源は実験的精神,自由企業的精神を育て,現状に満足しない性質は彼らの移動性を促進したと考えられる。

アメリカ人の生活文化は,先住民アメリカ・インディアン,各国からの移民,アフリカからの黒人の,いずれの文化にもつながっている。植民地時代に普及した丸太小屋 はスウェーデン人やフィンランド人から習った。真実はともかくとして,リンカン大統領が生まれたのは丸太小屋ということになっている。そのリンカンのあごひげはフランス移民のはやらせた習慣である。ヨーロッパの移民は麦類をアメリカに移植し,アメリカ・インディアンはトウモロコシやトマトなど,今日のアメリカ人の食生活には不可欠の食べ物を彼らに教えた。キリスト教の諸教派はもちろんのこと,フリーメーソンやピティアスの騎士団など数多くの秘密結社も,ヨーロッパ移民がもたらしたものである。反ユダヤ主義などのような思想も彼らといっしょに入り込んだ。アフリカから黒人を通じて伝えられた音楽的要素は,黒人霊歌をはじめ諸形式のジャズに見いだされる。アジアの移民もハワイや西部に東洋風の料理を紹介し,東洋風の建築様式を部分的に再現させた。チャイナ・タウンはアメリカの大都市ならどこでも欠かせない風景になっている。

移民集団のもたらしたものはアメリカの土壌で少しずつ変えられ,あるいは新しい要素と組み合わされアメリカ的なものになっていった。衣服は開放的になり,住居も広々としたアメリカでやはり開放的につくられるようになった。食は特定の集団から離れ,例えば南部の食べ物とレッテルをはられるように,地方色のある食べ物が生まれるようになった。またハム・エッグやフライド・チキンのように全国どこへ行っても食べているものが生まれた。豚と鶏は繁殖が早く,アメリカでハム・エッグという形で結びつき,典型的食べ物となった。ベッド・ルームの数は家の広さをあらわし,東洋系のアメリカ人もそれにならった。

しかし,民族集団の生活慣習や精神生活の特徴が,すべて消え去ってしまったわけではない。ことにアーミッシュ派 や正統派ユダヤ教徒の集団は,多くの面で伝統という衣をぬぎ捨てようとしていない。また1960年代と70年代の諸民族集団の文化活性化運動は,アメリカで風化しかかった民族的象徴文化に生気を与えた。それには言葉や衣食に関するものも含まれている。同じ頃に,若者の対抗文化は,既成の道徳・倫理を拒否して,独特の生活スタイルをつくりだした。青柳 清孝

歴史 アメリカ合衆国は建国以来220年余,その前身のイギリス領植民地建設から数えても390年ほどと,他国に比しその歴史は短い。ということは,アメリカ社会はほぼ近代社会とともに始まり,近代社会のみを経験してきたといってよく,連邦憲法が現在通用している世界最古の成文憲法であることに象徴されるように,その政治・社会体制の歴史的継続性が認められる。ひと言でいえば,アメリカ史とは,この18世紀末に確立された政治的・社会的体制の拡大再生産の歴史であったといってよく,第2次大戦を経て超大国となった1950年代のアメリカは,まさにその歴史の頂点にあり,〈全能のアメリカ〉が意識されるようになった。しかし,60,70年代に,内に人種紛争,外にベトナム戦争という亀裂と挫折とを体験したアメリカは,世界の中の一国として自己を相対的に位置づけるようになりつつある。

共和主義と連邦主義 今日のアメリカ合衆国の前身をなすイギリス領植民地が,新大陸に最初に定着したのは1607年のジェームズタウンの建設においてであった。その点,コロンブスの新大陸到着につづいて,植民地化をすすめたスペイン,ポルトガル,あるいはフランスなどに比し,イギリスの西半球における植民地建設は出遅れていた。他面,スペインなどが,専制国家の事業として黄金の収奪を目的とした植民地支配を追求したのに対し,ピューリタン革命,さらには名誉革命を経て近代化が進行しつつあったイギリスの場合には,西半球への植民も国家的事業としてよりも,私企業として,あるいは新大陸へ永住して新しい社会建設を試みるという形で行われた。それだけに,植民の時期も,動機も,統治形態も多様であり,また植民地における経済活動も,南北の風土的差異にもより,南部の奴隷制に基づく大農業,北部の自営農業,商業,漁業,造船業,海運業など多方面に及んだ。工業化されつつあったイギリス本国にとって,植民地は原料供給地として,また本国製品の消費市場として重要性をもち,植民地側も本国の経済的・軍事的支援を必要とし,ここに植民地は重商主義体制の枠内にありつつも,大英帝国の一環として発展し,繁栄していった。

すでに近代化しつつある本国からの移住者は,イギリスの制度を新大陸に移植したが,土地の広大性と労働力の希少性とにより,封建的なものは形骸化し,財産所有の相対的な均等化,議会制,選挙権の実質的拡大,教育の普及,事実上の政教分離など,ヨーロッパで18世紀末の市民革命以降に起こる社会状況が,アメリカではすでに形成されつつあった。ただし,こうした植民地社会の発展も,先住民であるアメリカ・インディアン の駆逐による土地獲得と労働力不足を補う黒人奴隷の輸入との下で行われたことは忘れてはならない。

18世紀後半,七年戦争(北アメリカにおけるフランス人とインディアンとに対する戦争,フレンチ・インディアン戦争 )の結果イギリスが北アメリカ大陸に広大な旧フランス領土を獲得するや,本国政府は帝国の再編成をはかり,植民地統治の強化を企てた。ここに本国の求心的政策と,七年戦争によりフランスの脅威から解放された植民地側の遠心的傾向との矛盾は,ついに1775年に始まる独立戦争(アメリカ独立革命 )という形で激突する。83年のパリ条約で植民地の独立は正式に認められるが,アメリカ独立革命とは,一面で繁栄し成熟しつつあった植民地がイギリスと絶縁する政治的独立であったとともに,他面でフランス革命以前に,ヨーロッパの旧体制,君主制とも絶縁し,近代社会,共和主義国家を築くという点で,世界史的な意味をもつ革命でもあった。あるいは,すでに実質的に形成されつつあった近代社会が,アメリカ独立革命によって制度的・理念的に定着したといってもよい。さらに注目すべきことは,元来複数の植民地として建設された歴史的事情と,独立前夜の本国の中央集権的統治政策への反発とを背景に,独立後もアメリカは単一国家ではなく,まず複数国家の連合体という形をとったことである(連合規約 )。さらに87年連邦憲法起草により合衆国自体一つの国家となったにせよ,中央政府と州政府との二重機構という独特な連邦制を採用した。ここに,今日でも見られるアメリカ人の地方自治への強い執着と強大な中央政府への不信との起源を認めることができよう。かくして,アメリカは近代社会における最初の大規模な共和主義,連邦主義の国家として発足することになる。

農業社会と商工業社会 1789年4月ワシントンが初代大統領として就任し,いよいよ新国家が発足した頃,将来あるべきアメリカ社会の性格について大きくいって二つの考え方があった。一つは,アメリカは東に大西洋に面しているゆえに海洋国家として発展し,商業,海運業,やがては工業を経済の中心とすべきであるという考え方であり,初代財務長官A.ハミルトンなどによって代表された。他は,アメリカは西に広大な土地を控えているゆえに大陸国家として発展し,農業を経済の中心とすべきであるという考え方であり,第3代大統領になるT.ジェファソンなどによって代表された。また,前者はヨーロッパの先進国のイギリスをモデルとし,イギリスに追いつき追いこすことを目標とし,後者は〈腐敗した〉ヨーロッパ社会とは異なる特異なアメリカ社会の建設を目ざした。

1789年から1801年までのフェデラリスツの政権の時代には,ハミルトンを中心に前者の考え方が採用されたが,1801年ジェファソンの大統領就任以来南北戦争までの民主党政権の時代には,後者の考え方がほぼ支配的であった。広大な土地空間の存在,03年のフランスよりのルイジアナ地方買収につづく膨張政策は,大陸国家,農業社会の形成を必然たらしめたといえよう。ことに29年門閥,学歴と無縁の西部農民出身のジャクソンが大統領に就任したことは,広大な西部を背景に独立自営,機会均等,自由競争,成功というアメリカ的価値体系が相対的に現実化したことを象徴したものといえよう。しかし,綿花の生産および輸出の飛躍的増大は,南部大農園主,奴隷所有者の発言権を強めることになる。他方,北部では製造業が発達し,ここに南北の間で,西部の土地,関税政策,奴隷制度をめぐり対立が激化し,西部農民も北部工業との相互市場化を求めて南部と対立するようになる。こうした西部の北部との連係を代表するのが共和党の大統領リンカンにほかならない。

1861年より4年にわたって戦われた南北戦争 は南北両軍合わせて62万人の戦死者を出した大戦争であり,南部の敗北は奴隷制の廃止をもたらすが,戦後90年代までの間にアメリカは共和党政権の下で急速に工業社会に転じていった。戦前農業のために外延的に拡大された広大な領土は,今や工業のための市場として内包化されていった。ただし,注目すべきことは,アメリカの工業化は脱農業化を意味せず,農業自体もその生産額,耕地面積を増大させ,農業と工業とが相互補完的に発展したことであろう。そして,この相互市場化を促進するのが鉄道であり,〈アメリカは鉄道の子〉といわれるゆえんである。90年代にアメリカはイギリスに追いつき追いこして世界一の工業国になり,それを誇示するかのように93年アメリカの急成長を象徴する都市シカゴで盛大な万国博覧会が開催された。

フロンティアの消滅と海外進出 そのシカゴ万博の会場の一隅で,F.J.ターナーという歴史学者が1890年にフロンティア が消えたことを論じ,〈フロンティアの消滅とともに,アメリカ史の第1期は終わった〉とその報告を結んだ。アメリカの限りなき発展を象徴するフロンティアが失われたことは,ヨーロッパと異なるアメリカ社会というイメージの基底が失われたことを意味する。事実19世紀後半の急速な工業化は,都市化をもたらし,低廉な労働力としての大量の移民の流入を招き,多くの社会的なひずみをもたらさずにはおかなかった。経営者と労働者との間では流血の惨を伴う激しい対立がみられ,一方で百万長者が出てくるとともに他方で大都市にはスラム街が続出し,貧富の差は顕著になる。さらに,農村と都市との対立,昔からのアメリカ人と主として東欧,南欧からの新しい移民との対立が顕著になり,それはまたプロテスタントとカトリックという宗教的・文化的対立をも意味する。こうしたアメリカ社会の不安定化に対し,いくつかの反応が生じてくる。一つは,このひずみを下からの改革で正そうとする運動で,92年の人民党(ポピュリスト党 )の台頭に代表され,急速な工業化に取り残された小農民を中心とする。また,一方で労働組合などの組織の力と他方で成金のあくどい金儲けと派手な消費とにより,アメリカ社会が根底より揺さぶられることを恐れ,上からの改革によって安定化を図ろうとする主として中産階級による動き,いわゆる革新主義運動(プログレッシビズム )も起こる。

さらに,もし陸のフロンティアが失われたならば海のフロンティアを求めようとの海外進出論も,海軍軍人のA.T.マハンなどを中心に1890年代のアメリカで流行するようになった。国内市場が充足してきたことと相まって,ようやく海外市場が注目され,大海軍の建設が唱えられる。事実,98年スペイン領キューバ問題に起因する米西戦争 の結果,アメリカはフィリピン群島,グアム島を領有,また独立国であったハワイ諸島を併合,海洋国家として世界列強の仲間入りをし,国際政治に発言権をもつことになる。

大衆社会と全能のアメリカ 建国期アメリカ社会の理想は,多数の独立自営の企業体が自由競争することにあった。しかし,19世紀後半,一方で企業の合同化の下で大企業が輩出し,他方で労働者,農民,自由業者などの組織化もすすみ,20世紀アメリカ社会は個人から組織の時代へ移行したといってもよい。大規模化された企業は,機械化,合理化によって大量生産方式を採用し,画一化された製品が市場へ大量に流出されてゆく。この大量生産を大量消費に結びつけるのが,19世紀末にピュリッツァーなどによって大々的に販売され出した大衆紙,雑誌などにのる広告,また全国にまたがる通信販売網であった。今やニューヨーク市の街角でもオハイオの片田舎でも人々は同じ製品を身につけるようになった。こうした大量生産,大量消費を代表するのは,1909年より売り出されたフォードのT型自動車であろう。この大衆車の普及を契機に,自動車はアメリカ文明の代名詞とまでなった。20年代はまさしくこの大量生産,大量消費,大量伝達,そして大衆文化といった現代大衆社会状況が形成された時代であった(ジャズ・エージ )。

その1920年代の末より,アメリカは未曾有の大恐慌に出会い,失業者は1000万人をこえ,工業生産高は半減する。33年,この恐慌を克服すべくフランクリン・ローズベルト大統領の下で始まったニューディール 政策は,国家が直接失業救済,経済復興,社会福祉に乗り出し,多額な公共支出によって経済再生産過程を確保しようとするものであり,従来の自由放任的な資本主義経済を大きく修正するものであった。多くの人々がニューディールに期待し,またその恩恵に浴したが,結果的には国家が広く国民生活に関与し,巨大な政府を出現させ,人々をして管理社会の一員たらしめたことも見のがせない。しかし,この国内的要因による巨大政府の出現は,また対外的要因にも支えられていた。19世紀末世界列強に加わったアメリカは,第1次大戦に参戦し,200万余の大軍をヨーロッパに派遣し,国内でも徹底した総動員体制をとり,軍事大国たりうることを示した。戦後も,債務国から債権国へと転じたアメリカは,その国際的発言力を強めていったのである。41年12月第2次大戦に参戦したアメリカは,その強大な生産力を背景に,ヨーロッパ戦線や太平洋戦線で圧倒的な軍事力を発揮し,その原子爆弾投下によって第2次大戦が終了したときには,アメリカは国際的に文字通りの超大国としての地位を築き,国内的にも巨大な政府が確立されていた。

他の連合諸国が戦争を通じ疲弊したなかにあって,ソ連はその甚大な損耗にもかかわらず,もう一つの超大国としてイデオロギー的にも権力政治的にもアメリカと対立する存在であり,戦後,米ソを中心とする東西両陣営間のいわゆる冷戦 が出現,朝鮮戦争 という局地的な熱戦をも含んで緊張が続いた。冷戦下,巨額の軍需生産が続き,またオートメーション制の導入など技術革新により,アメリカ社会は〈豊かな社会〉として繁栄を謳歌し,人々は郊外のこぎれいな家に住むことを求め,中産階級意識をもつにいたった。高等教育も急速に普及し,大衆化し,テレビ,小型ペーパーバック本,LPレコードの普及などにより大衆文化がますます定着するとともに,高級文化も大衆の手に入りうるものとなった。ただ,冷戦下,マス・コミの発達の下で,反共思想が広まり,50年代前半マッカーシイズム に代表されるように〈自由〉の象徴をふりかざすことによって,言論などの自由そのものを拘束するという動きもみられた。ともあれ,戦後アメリカは,軍事,経済,文化の各方面で超大国として発言権を行使し,アメリカン・デモクラシーを世界的・普遍的価値として普及せしめようとし,日本占領もそうした意識の下に行われた。

人種紛争とベトナム戦争 南北戦争で南部が敗退した結果,連邦憲法修正によって黒人奴隷制は廃止されたが,事実上は差別が公然と行われ,連邦最高裁判所も〈分離すれども平等〉の原則の下にこれを認めていた。だが,第2次大戦後ことに50年代,60年代,アラバマ州モンゴメリー市における黒人のバス・ボイコットをはじめ,M.L.キング牧師などの黒人指導者を中心に,差別廃止運動(公民権運動 )が広範かつ強力に展開され,63年にはワシントン市で20万人による差別廃止の大行進が行われた。連邦最高裁判所も54年に〈分離すれども平等〉の原則を変え(ブラウン事件判決 ),ケネディ政権も人種差別廃止へ積極的に取り組み,次のジョンソン大統領の下では公民権法も成立,人種差別は法的にはしだいに解消されていった。この時代は,黒人のみならず広く少数民族が,それぞれ自己主張を始め,ワスプ WASP文化を中心とした社会的統合が崩れ出した時代でもある。その結果,アメリカ社会は〈人種のるつぼ(メルティング・ポット)〉というよりは,各人種,民族が独自性を保ちつつ,なおアメリカ人として一つの皿の中にあるという意味で〈サラダ・ボウル〉の社会として意識される。

既存の権威に対する反発は,少数民族の間だけではなく,若い世代,ことに学生層に及び,彼らは公民権運動に参加したのみならず,ベトナム戦争(インドシナ戦争 )に対する反戦運動を起こし,さらに大学当局の権威に挑戦する大学紛争を展開した。広く文化の面においても,既存の価値体系に挑戦するいわゆるカウンター・カルチャー(対抗文化 )が登場してくる。さらに,1960年代後半から性による差別の廃止運動が活発になった。アメリカ社会では女性は労働力として尊重されていたが,法律的,経済的に男性に差別されてきた。第1次大戦後女性参政権が全国的に認められ(1920),第2次大戦中には女性は各方面で活動したが,50年代にはむしろ〈女らしさ〉が求められていた。しかし,60年代にいたって女性解放運動が急速に広まり,その後一部の急進的な〈ウーマン・リブ〉が戯画化され,運動が後退したにせよ,女性の社会的地位は改善され,各分野で女性が進出,家庭の主婦も対等と自立とを求め,家庭生活にも大きな変化をもたらしてきた。

対外的にアメリカの地位を大きく変えたのはベトナム戦争であろう。アメリカは,ベトナムという東南アジアの一角の内戦に介入して以来,11年の長きにわたって戦争の当事者となったが,結局その目的を果たせず,1973年アメリカ軍は撤退する。この戦争は,第2次大戦後全能であると思われていた超大国アメリカに,実は制約があるという事実の認識,アメリカは常に正義の味方であるという自己像の修正を,アメリカ国民に迫ったものとしてアメリカ社会に強い衝撃を与えた。76年アメリカは独立200年を,外にベトナム戦争の挫折と内にウォーターゲート事件 の汚辱という苦しい体験のうちに迎えた。建国以来ひたすら拡大を求めてきたアメリカは,内に充実を求めざるをえなくなった。確かに,レーガンを当選させたように,〈強いアメリカ〉を求める声やモラル・マジョリティに代表されるような道徳的・反共的保守主義の勢力も,ことに人口の増大しつつある南西部地方に強い。しかし,今後のアメリカは,世界の中の一国として,西欧諸国,第三世界,そして社会主義諸国とも相互依存関係を保ってゆかざるをえないであろう。斎藤 真