翻訳|arch

精選版 日本国語大辞典 「アーチ」の意味・読み・例文・類語

アーチ

- 〘 名詞 〙 ( [英語] arch )

- ① 建築物などで、半円形に弧を描いた構造。トンネル、橋、建物の入り口などに見られる。迫持(せりもち)。穹窿(きゅうりゅう)。

- [初出の実例]「前は白石の高閣を円規に築き起し、中央の処に大なる洞門(アルチ)を開く」(出典:米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉四)

- ② 祝賀や歓迎のために設けられる、上部が半円形の門。古くは一面緑の枝で飾られ、「緑門」ともいわれた。

- [初出の実例]「山車に緑門(アーチ)に」(出典:風俗画報‐二号(1889)人事門)

- ③ ( 飛球が大きな弧を描くところから ) 野球で、ホームランの俗称。

- [初出の実例]「長島連日の大アーチ」(出典:烈婦!ます女自叙伝(1971)〈井上ひさし〉一)

改訂新版 世界大百科事典 「アーチ」の意味・わかりやすい解説

アーチ

arch

両側の柱あるいは壁の上から,石材あるいは煉瓦のブロックを少しずつせり出して,曲線状につくり上げた梁のこと。迫持(せりもち)ともいう。古代エジプト人は前3000年ころからアーチ工法を知っており,日乾煉瓦造の倉庫などに用いていたが,表向きの主要な建物に用いることはなかった。古代ギリシア人もアーチ構造を知っていたが,造形上の好みから,主要建物の目に触れる部分には用いていない。エジプトもギリシアも石材にめぐまれていたからである。これらに対して,古代メソポタミアでは,日乾煉瓦が主要な建築材料であったため,アーチ工法が一般的であった。ローマ人は,エトルリア人から半円アーチ工法を学び,石造,煉瓦造,コンクリート造によるアーチやボールトをほとんど完ぺきといってよい水準にまで発展させ,これがまぐさ(リンテル)式構造とともに中世以降の西欧建築構法の基本となった。ロマネスク建築では主として半円アーチ,ゴシック建築では尖頭アーチが用いられ,ルネサンス建築では再びローマ風の半円アーチが用いられた。

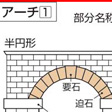

最も通例のアーチは半円アーチで,半円環を奇数個のくさび形の迫石(せりいし)(ブソアー)に分割してつくり,半円形の木造型枠の上に両端から並べてゆき,最後に頂部の要石(かなめいし)(キーストーン)をはめてから型枠をはずす。迫石と迫石のあいだの摩擦力が十分大きいか,迫石が相互にモルタルで接着されているか,アーチの左右が壁で十分固められていて,迫石が移動することがなければ,アーチの上にかかる荷重は次々に下位の迫石に伝達されて,アーチの両端に達し,ひじょうに堅固な開口部(戸口,窓)を形づくる。アーチの両端を支える部材を迫元(インポスト)といい,アーチを支える柱や壁の上端の装飾ともなり,また型枠の両端を支持する支承物の役割を果たす。アーチは,アーチを形づくる部材にほとんど曲げの力が生じないという長所がある代りに,アーチの両端部に,外方へ向かって斜め下方への横圧力(スラスト,アーチ推力ともいう)を生ずる。この横圧力を吸収して安全に地盤に伝えるため,アーチは両側から十分な重量のある堅固な壁ではさんでやる必要があり,このような両側の壁体部分を迫台(アバットメント)という。アーチ構造の特色は,比較的小さい石材や煉瓦のブロックを用いて,広い径間(スパン)に梁が渡せることで,長大な木材や石材が入手できない地域で古代から発達していた。しかし,アーチの原理を応用して,各種のボールトがつくられることから,石造,煉瓦造を基本とする建築を建てる国々では,きわめて多様な形式と形態がくふうされた。

半円アーチ以外のおもなアーチの形態には,尖頭アーチ(アーチの円弧の中心が二つあり,頂部がとがったもの。2心アーチ),チューダー・アーチ(つぶれた形の尖頭アーチ。4心アーチ),オジー・アーチ(頂部がS字形の反転曲線になった尖頭アーチ),馬蹄形アーチ(アーチの円弧が半円以上あるもの),3心アーチ(チューダー・アーチの頂部を丸くしたもの),フラット・アーチ(水平な梁をくさび形の迫石に分割して組み立てたもの)がある。これらの基本形態をもつアーチの縁取りや迫元や支柱にさまざまな装飾を施すことによって,ほとんど無数といってよいほど多様なアーチ形式がつくられた。

アーチの形態は,大きな径間に架け渡す構造物として合理的であるから,石造や煉瓦造のような組積造以外の建造物にもしばしばアーチ構造が応用される。たとえば鉄骨造や鉄筋コンクリート造の橋梁や建物でも,全体をアーチ形にすれば,より強度の大きいものを比較的少ない材料でつくることができる。アーチダムは,アーチを水平方向につくって背後にある貯水池の水圧を効果的に支える方法である。また,アーチの形を放物線状あるいは双曲線状にすれば,横圧力が減って,アーチ効果をよりいっそう高めることができるので,近代のアーチ構造物はこれらの形をとるものが多い。

執筆者:桐敷 真次郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「アーチ」の意味・わかりやすい解説

アーチ

あーち

arch

上方に凸な平面曲線状の開口部をつくるために、その平面曲線に沿って楔(くさび)形のれんがや石を逐次積み上げ、その自重とその上部の壁体の重量を支持できるようにした構造物。アーチはその平面曲線の形状により分類される。ラウンド・アーチround archの例としては半円アーチ、尖頭(せんとう)アーチの例としては2個の円弧からなるランセット・アーチlancet archなどがある。

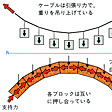

楔形の小さなれんがや石のサイズに比べて、かなり広いスパンspan(支点間の距離)の開口部を、中間の支持体なしにつくることができる力学的原理を簡単に説明しておこう。等しい重量の重りを等間隔でケーブルに吊(つ)り下げると、ケーブルには引張り力だけが作用し、重量分布に応じたケーブル形状が定まる。全重量は両端の引張り支持力の鉛直成分とつり合う。鉛直面内で水平面h―h′に関して、そのケーブル曲線と対称な曲線が得られるように転回し、楔形れんがを積み上げると、れんがの自重はケーブルとは逆に、主として相互に押し合う力だけによって支持され、最終的には全重量が両端に伝えられて支持される。しかしあまりにも扁平なアーチでは、両端の支持力として鉛直成分のみならず比較的大きな水平成分も必要となる。このようにしてアーチの楔状れんがが自重やその直上の壁体重量を支持する作用をアーチ作用という。アーチがアーチ作用を発揮できるためには、十分強剛な基礎または支持台が必要となる。

アーチ作用は、現代では合成木材や鉄筋コンクリート構造のアーチにおいても利用されている。上方に凸な平面曲線状の単一の棒材は、鉛直荷重に対するアーチ作用のみならず、地震による慣性力や、その他の外力に対しても梁(はり)作用によって抵抗する能力をもっている。このほかに、鋼部材を多数組み合わせて、全体として平面曲線状を呈するように構成したアーチ形トラスも、アーチ作用を示す。これらの現代のアーチは、内部に柱などの支持体のない広大なスパンの空間を実現するのに利用される。多数のアーチを並列したり、交差させたり、あるいはシェル構造などと組み合わせたりして、ダイナミックな外観の種々の大スパン構造物がつくられてきた。

[中村恒善]

歴史

アーチの歴史は古く、新石器時代にすでに三角形アーチが用いられた。曲線のアーチが最初に用いられたのは紀元前4000年ごろメソポタミアにおいてであった。エジプトでは墳墓で三角形アーチが、穀物舎でボールトvaultが採用された。アーチを前後に連続させたものをボールトというが構造的には同様のものである。ギリシアでは楣(まぐさ)式構造が一般的であるが、前2世紀になってプリエネのアゴラの門にアーチが使われた。大規模で美しいアーチはエトルリア人によって建設され、ペルージア市門の遺構がある。エトルリア人のアーチの技術はローマ人が受け継ぎ、彼らはそれをもっとも重要な造形表現、技術として展開していった。水道橋、闘技場、バシリカをはじめとして、ローマ建築はアーチを抜きにしては考えられないほどである。古代ローマのアーチはもっぱら半円形を主体とするもので、中世ロマネスク建築もこれを踏襲している。一方、イスラム建築では馬蹄(ばてい)形アーチhorseshoe archが好まれた。ゴシック建築は新しく尖頭(せんとう)アーチとこれに関連した架構システムによってみごとな様式をつくりあげた。イスラムでも好んで用いられた反曲点をもつオジー・アーチogee archが後期ゴシック建築に導入されて華やかさを加えた。さらにルネサンス、バロックでは半円アーチが復活した。19世紀になって鉄によるアーチ構造は大スパンの建造物の架構を可能にした画期的なものとなった。

[長尾重武]

百科事典マイペディア 「アーチ」の意味・わかりやすい解説

アーチ

→関連項目アーケード|アーチ橋|凱旋門|構造力学|タンパン|バットレス

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アーチ」の意味・わかりやすい解説

アーチ

arch

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

最新 地学事典 「アーチ」の解説

アーチ

arch

線上に配列した海底火山群を取り囲む緩やかな隆起帯。海底火山が噴出すると,その部分の地殻に大きな重みがかかるため沈降が生じ,まわりにモートと呼ばれる深みができる。この沈降によって地殻内の物質は外方に寄せられるため,モートの外側に緩やかな隆起帯が生じる。これがアーチである。これ以外に,大規模な幅の広い背斜褶曲や侵食作用で生じたブリッジ地形もarchと呼ぶことがある。

執筆者:茂木 昭夫・中尾 征三

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

家とインテリアの用語がわかる辞典 「アーチ」の解説

アーチ【arch】

➁緑門。杉(すぎ)・檜(ひのき)などの青葉で全体をつつんだ門。

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...