精選版 日本国語大辞典 「鳥居」の意味・読み・例文・類語

とり‐い‥ゐ【鳥居】

- 〘 名詞 〙

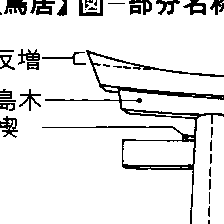

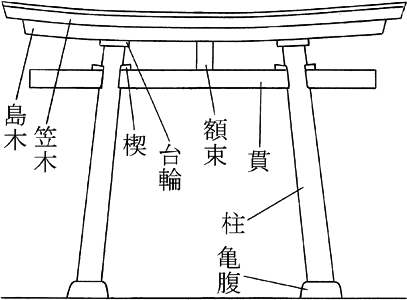

- ① ( 古く神に供えた鶏のとまり木の意という ) 神社の参道入口や社殿の周囲の玉垣に開かれた門。左右二本の柱の上に笠木をわたし、その下に柱を連結する貫(ぬき)を入れたもの。黒木鳥居と島木鳥居とに大別され、笠木が反り、島木・額束を備えた明神鳥居が最も多い。木造の外に石造・銅製のものもある。華表(かひょう)。

鳥居①

鳥居①- [初出の実例]「鳥居肆基〈略〉社前後各一基」(出典:大鳥大明神文書‐延喜二二年(922)四月五日・和泉国大鳥神社流記帳)

- ② 転じて、人家の門の屋根のないもの。

- ③ 腰輿・腰車の高欄の上の横木。

- [初出の実例]「腰車一具。〈略〉柱并高欄。鳥居等料。檜榑二村」(出典:延喜式(927)一七)

- ④ 衣桁の上の笠木。

- [初出の実例]「衣架一双懸二装束一料、〈略〉鳥居木長七尺」(出典:類聚雑要抄(室町)四)

- ⑤ 天秤(てんびん)の針口をつるす①の型の横木。

- ⑥ 「とりいだち(鳥居立)」の略。

- [初出の実例]「ふんばって・華表(とりい)広とる田舎者」(出典:雑俳・住吉御田植(1700))

- ⑦ 「とりいは(鳥居派)」の略。

- [初出の実例]「大明神様は鳥居の筆で出来」(出典:雑俳・柳多留‐五五(1811))

- ⑧ 紋所の名。①を図案化したもの。

とりいとりゐ【鳥居・鳥井】

- 姓氏の一つ。

改訂新版 世界大百科事典 「鳥居」の意味・わかりやすい解説

鳥居 (とりい)

神社の参道入口などに建つ一種の門で,独特の単純な様式をもち,神社の象徴のようになっている。神社には必ず1基またはそれ以上の鳥居があるといっていい。その起源や語源については,古来さまざまに論じられてきたが,定説はない。古代インドの塔をかこむ垣の門をトラーナと呼ぶので,形や音が似ているところから,それが原型だとの説がある。中国の華表が原型だとの説は広くおこなわれ,その字に〈とりい〉と訓をつけた。朝鮮の紅箭門や中国東北地区やボルネオの門など,周囲民族の建築に関連を求める人も多い。2本の柱の上にしめ縄を渡したしめ柱こそ祖型だとする説もある。語源については,〈通り入る〉の転化といい,鶏がとまり居る意味だとして,鶏栖の字を当てるなどの説があるが,〈門居(かどすえ)〉の転化との説が有力である。おそらく,神域を外界から区別するしめ柱のようなものと,住宅や宮殿の門とが複合しておよその原型ができ,古代に有力な神社でその形式が固定し,仏教建築など海外の様式の影響を受けてさまざまな意味が付会され,社格の競争や地方的な伝統や宣伝のための工夫などにより多くの種類ができたものと思われる。単純な形の門なのだから,類似のものが諸所に見られるのは当然である。鳥居という語の文献上の初見は771年(宝亀2)の太政官符であるというが,偽書説もある。《延喜式》は鳥居の制式を定めている。《皇太神宮儀式帳》では〈於不葺御門(うえふかざるごもん)〉と記して,屋根付門と区別している。神社のほか,陵墓や一般の墓にも一部の寺院にも鳥居がある。

構造

2本の柱を建て,その上に笠木(かさぎ)を渡し,その下方に貫(ぬき)を通す。笠木の下に接して平行に島木を渡し,島木と貫との間に額束(がくつか)を設けてそこに額をかけたものも多い。笠木の両端の反りあがっている部分は反増(そりまし)と呼ぶ。柱の根石を台石,その下に石があれば土台石,台石の上が丸みをおびたのを亀腹または饅頭(まんじゆう)という。台石の上の柱の根もとを保護する藁座(わらざ)がついたものもある。2本の柱が安定を増すために八字形に傾いているものは,その傾きを〈ころび〉という。なお,2基以上の鳥居がある場合には,外界に近いものから〈一の鳥居〉〈二の鳥居〉などと呼ぶ。

様式の種類と変化

形式により材料によって古来さまざまな分類がおこなわれているが,神明(しんめい),鹿島(かしま),八幡(はちまん),明神,両部などはなかでも代表的で,靖国,春日,稲荷,住吉,山王,三輪などの名も知られている。(1)神明鳥居は最も素朴で,2本の垂直の掘立柱と笠木および貫の4本の丸太で造られる。皮付きの丸太を黒かずらでくくる黒木鳥居はなかでも原始的で,大嘗祭(だいじようさい)の悠紀(ゆき)殿などに使われる。皮をはいで造ったのを白木造という。丸太は向かって左を本にするのがふつうで,本のほうが太く不均衡に見える。靖国鳥居は神明鳥居の簡素な復原をめざしているが,伊勢神宮のものはすでに笠木を5角または4角に削ってある。なお,伊勢神宮には門扉のついた形のものもあり,垣に接して,宮殿の門という性格をはっきり示している。(2)鹿島鳥居になると,貫の両端が柱の外につきぬけて〈柱外〉の部分を作り,ふつう,くさびが打ちこまれている。(3)八幡鳥居では柱にころびがつき,笠木の下に島木が加わり,額束もできている。(4)明神鳥居は中世以後現れて最も普及した。形はさらに複雑で,台石をもち,反増がある。春日鳥居は反増がないほかはこの種類のものとほぼ同じで,多くは丹彩(たんさい)をほどこす。また,稲荷鳥居には台輪があるところがちがう。山王(日吉)鳥居には笠木の上に合掌形の破風がついている。(5)両部鳥居は神仏習合の色が濃い。控柱をそえて貫でつなぐので四脚鳥居,または枠指(わくざし)鳥居ともいう。厳島神社のものが代表的である。なお,三輪鳥居は左右に鳥居の半分をつけたような特殊な形をしている。鳥居の材料はヒノキ,スギなどの木材のほか石を使うようになり,近世からは銅,鉄,陶なども使われ,大正期からは鉄筋コンクリートの巨大なものも現れるようになった。現存の鳥居の最古のものは14世紀初期の石鳥居(四天王寺)だが,そのほかは近世以降のものである。

→神社建築

執筆者:佐木 秋夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「鳥居」の意味・わかりやすい解説

鳥居

とりい

鳥井、鶏居、華表とも書く。神社の入口や山、川、陵墓などの聖域の境目に建つ。木造、石造、銅製、コンクリート造などいろいろな材料がある。境内に数基の鳥居が建つ場合は、入口に近いほうから一の鳥居、二の鳥居と数字を冠してよぶ。

[工藤圭章]

種類

鳥居の基本形式は2本の柱と、その上にのる笠木(かさぎ)、笠木の下方で2本の柱をつなぐ貫(ぬき)からなる。

柱頂に笠木だけのものを神明(しんめい)鳥居と総称し、笠木下に角材の島木(しまき)のあるものを島木鳥居と総称する。前者の笠木は水平だが、後者の笠木・島木は一般に両端が反り上がり、島木と貫の間の中央に額束(がくづか)が立つものが多い。

神明鳥居を細分すると、樹皮のつく円柱を用いた斎宮(さいくう)の黒木(くろき)鳥居、円い笠木と角形の貫を用いた靖国(やすくに)神社の靖国鳥居、上部に鎬(しのぎ)をつけて五角形の笠木ののる伊勢(いせ)鳥居、貫が柱を貫通する鹿島(かしま)鳥居などがあり、とくに伊勢鳥居だけを神明鳥居とよぶことがある。

島木鳥居を大別すると、笠木・島木が水平になる春日(かすが)大社の春日鳥居と、笠木・島木の反り上がる明神(みょうじん)鳥居に分かれる。明神鳥居は一般的な鳥居で種類が多く、さらに柱頂に円形の蓋(ふた)状の台輪(だいわ)がのる台輪鳥居、笠木の上に叉首(さす)を組む日吉(ひよし)大社の山王(さんのう)鳥居、福岡や佐賀地方にみられる柱の根元が太く、上にゆくにしたがって細まり、笠木・島木の端が円まっている肥前鳥居、台輪鳥居の柱の前後に控柱(ひかえばしら)を立てて貫でつなぐ両部(りょうぶ)鳥居などに細分される。台輪鳥居のうち朱塗りのものは稲荷(いなり)神社に多いので、稲荷鳥居ともいう。両部鳥居の大規模なものは笠木上面に屋根をかけるものがあり、また、宇佐(うさ)神宮の宇佐鳥居は額束のない台輪鳥居の形式だが、笠木上に檜皮葺(ひわだぶ)きの屋根をかけている。

このほか、鳥居が三つ連続する大神(おおみわ)神社の三輪(みわ)鳥居や、三面に鳥居が巡る太秦(うずまさ)の大嶋座天照御魂(おおしまにますあまてらすみたま)神社の三柱(みはしら)鳥居など珍しい形のものがある。神社によってはやや形を変えてその神社独特の名称をつけた鳥居もあって、種類が多い。

現存最古の平安時代の鳥居としては、山形市小立(おだち)や同市蔵王成沢(ざおうなりさわ)の石造明神鳥居が有名であり、年代の明らかなものには1294年(永仁2)の四天王寺(大阪市)の鳥居がある。

[工藤圭章]

鳥居の起源

一般に鳥居は、神に鶏を供えるときの止まり木、すなわち鶏居であると解されているが、表記や語源については諸説があって一定していない。『和名抄(わみょうしょう)』『伊呂波(いろは)字類抄』などには「鶏栖」と表記し、鳥の居る所と説明してある。また「通り入り」「止処(トマリヰ)」の意などとも説明されるが、いずれも確証はない。中国の華表(かひょう)を「トリイ」と訓(よ)み、わが国の鳥居と同意に解することもあるが、鳥居と華表は同じものではない。鳥居の起源は外来説と在来説とに分けられるが、現在のところどちらかに確定することはできない。形式からすれば、わが国の鳥居に似たものはインド(ストゥーパの前に立つトラーナ)、中国(牌楼(ぱいろう)や前出の華表)、韓国(紅箭(こうせん)門)などにもあるが、それがそのままもたらされたと考えることもできない。

わが国では天照大神(あまてらすおおみかみ)が岩屋に籠(こも)られたとき、岩戸の前に木を立て鶏を止まらせて鳴かせたのが鳥居の始まりであるといい、一説に天稚彦(あめわかひこ)の門前の湯津杜木(ゆつかつら)に無名雉(ななしきじ)が止まり居ることを鳥居の起源とするなどの説もみられるが、いずれも根拠のあることではない。鳥居のマークは神社のシンボルとして地図などに示されている。初宮詣(もう)でのことを鳥居参りといい、神社を中心にして発達した町を鳥居前町(とりいまえまち)と称するなどは、鳥居が神社そのものを示す代表的な建造物であるからにほかならないが、それが神社の何にあたるかは明確ではない。一般には神門であると説明されるが、これとて納得のできるものではない。

[三橋 健]

百科事典マイペディア 「鳥居」の意味・わかりやすい解説

鳥居【とりい】

→関連項目日吉大社

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「鳥居」の解説

鳥居

とりい

神社で神域・境内などの神聖な区域を示す建造物。社頭・参道などにたてられることが多い。起源については日本固有説,中国・インド起源説など諸説ある。古くは門の一種とされた。鳥居の呼称が記録にみえるのは10世紀で,「鳥の居る所」が語源とされる。2本の柱の上部をほぼ水平に2本の横木が走るのが基本的な形態であり,神明鳥居をはじめ多くの種類に分類される。材質も木・石・金属など多様。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鳥居」の意味・わかりやすい解説

鳥居

とりい

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の鳥居の言及

【日本建築】より

… 装飾の少ないことも,日本建築の大きな特徴の一つである。その最も代表的なものは鳥居であろう。これをインドのトラーナ,中国の牌楼(ぱいろう)などとくらべてみると,その違いがよくわかる。…

※「鳥居」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...