ストゥーパ

stūpa

釈迦の遺骨を納めた聖建造物。パーリ語でトゥーパthūpa,中国や日本では窣堵波,卒塔婆(そとば),塔婆,塔,浮図(ふと)などといい,スリランカではダーガバdāgaba(遺骨を納める所を意味するdhātugabbhaの転訛)とも呼ぶ。また礼拝対象一般を指すチャイティヤと同義とされることもある。英語パゴダpagoda(フランス語pagode,ドイツ語Pagode)は東洋の高塔状宗教建造物,特にビルマ式のストゥーパを指す。仏教以前からあった墳墓に起源し,ジャイナ教徒も一時用いたが,仏教徒がその造立と崇拝に特に熱心であったために仏教固有のものであるかのようにみなされ,仏教寺院の最も重要な建造物としてアジア各地に多数の例がある。

仏教のストゥーパは釈迦の滅後その遺骨を分配し,それをまつるために八つの地方にストゥーパを造立したのに始まる。しかし古い時代には釈迦のみならず高徳の比丘のストゥーパも造られた。また仏舎利塔とも呼ぶように原則として釈迦の舎利(焼骨śarīra)をその中に納めるが,仏髪や仏牙(仏歯)のストゥーパも伝えられており,実際には遺骨の代りに宝石や貴金属などを用いたり,経文や経巻などの法舎利を納めたものもある。前3世紀のアショーカ王は最初の8塔のうちの7塔から分骨してインド各地に8万4000のストゥーパを造立したという伝説があり,王が造塔を大いに推進したことをうかがわせる。このように多数のストゥーパが造営されたことは,それが単なる墳墓から礼拝供養の対象となり,超越的存在としての釈迦のシンボルとみなされるようになったことを意味する。ストゥーパの造立とその供養はもっぱら在家信者によって行われ,多くの功徳を生むと考えられた。また野外の主ストゥーパの周囲に信者たちが小型のストゥーパ(奉献塔)を競って造立することもあった。元来ストゥーパ供養に冷淡であった比丘たちもこれを受容するようになり,僧院とストゥーパとによって伽藍が構成されるようになった。

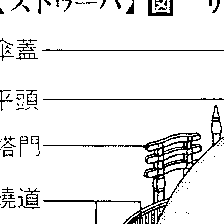

当初のストゥーパは土製であり,アショーカ王のころには煉瓦,前2世紀末期には石材が用いられるようになった。石窟内のストゥーパは岩から掘削したものであり,後代の奉献塔は一石から彫成したものが多い。また構築されたストゥーパを修復するとき,古塔を内部に包み込んで増広(拡張)することが多く,数度の増広が明らかな例もある。古典的なストゥーパの構造は,頂きが平らな半球形の覆鉢(ふくはち)を本体とし,その基部に円形の基壇(テラス)を築き,頂上に箱形の平頭(びようず)を置き傘蓋(さんがい)を立てる。さらに基壇の周囲に欄楯(らんじゆん)(玉垣)を巡らし四方に門を開く。信者は欄楯の内側の繞道(右回りに繞(めぐ)る通路)を通ってストゥーパを礼拝した。インドのストゥーパはこの覆鉢塔形式を基本とし,その典型であるサーンチー第1塔(図)は1世紀初期の完成時の姿をほぼ完全に残している。ただし地域や時代により少しずつ差異があり,アマラーバティーの大塔に代表される南インドでは,基壇の四方に張出しを作り5本の柱を立て,欄楯の四方に入口を造るが門はない。ガンダーラでは方形基壇が優勢となり,基壇を幾段か積み重ねたり覆鉢基部を円筒形に高くする傾向がみられ,欄楯も門もない。

スリランカのストゥーパは南インドの形式を継承しつつ,傘蓋は円錐形の相輪(そうりん)となっている。タイやミャンマーでは鐘形の覆鉢に円錐形の相輪をのせている。ジャワの段台ピラミッド状のボロブドゥールもストゥーパの一変形とみることができる。中国のストゥーパはガンダーラ形式の基壇がいっそう発展して高層楼閣の形をとる。しかし中国や日本でも覆鉢塔形式がまったく消失したわけではなく,堂内の宝塔や舎利容器は原初の形態を伝えている。また三重塔や五重塔などでも覆鉢は屋上の付属物として保持され,傘蓋は相輪へと変化した。

仏像が出現するまでは信者はストゥーパを釈迦その人として礼拝し,香花を供え,絵画や浮彫で荘厳(装飾美化)した。絵画の例は現存しないが,浮彫は塔門や欄楯に施されて遺る。南インドでは基壇や覆鉢に浮彫で飾った石板を張り,ガンダーラでも基壇に浮彫をはめ込んだ。このように初期の仏教美術はストゥーパの荘厳とともに展開した。浮彫の主題は,仏伝図や本生図を中心に聖地図,守護神,動植物文様などである。仏像創始以後は仏像で荘厳することが一般化し,祠堂(チャイティヤ堂)内にまつられたストゥーパでは正面に大きく仏像を刻んだ。最後に舎利容器について付言すると,土器,石,水晶に代表される貴石,金銀銅などの金属と材質はさまざまであり,器形も多種多様だが覆鉢塔形式のものが古くから多い。その安置場所は覆鉢内が一般的で,平頭に納める場合もあったと思われる。

→寺院建築 →塔

執筆者:肥塚 隆

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ストゥーパ

stūpa

サンスクリット語で本来,ものが堆積して高くなり目立つ意味。 (1) 古代インドの丸く土を盛上げた墳墓。 (2) 仏陀 (あるいは阿羅漢など) の遺骨 (あるいは髪,持物など) を埋納し,仏教徒たちが尊崇の対象とした半球形,またそれが変化発展した形の建造物,すなわち仏塔。通常は (2) の意味に用いる。中国,日本などの卒塔婆 (そとば,そとうば) または卒都婆 (そとば) ,塔婆,塔という語もストゥーパに由来する。伝説によると仏陀の入滅後,火葬骨 (仏舎利) が分割されて8基の仏塔が建てられ,アショーカ王の時代にこれが発掘,再分割されて8万 4000基の仏塔が建てられたという。初期のストゥーパは,サーンチー大塔 (前2~1世紀) のように,円形平面の基壇の上に半球形の覆鉢を築き,頂部に箱形の平頭 (へいとう,ひょうず) を載せ,傘蓋 (さんがい) を立てるのが原則であった。基壇の外側には繞道 (にょうどう) をへだてて欄楯 (らんじゅん。玉垣) をめぐらし,四方に塔門を開き,基壇,欄楯,塔門などにジャータカなどを内容とする具象的な彫刻を施す。参詣者は繞道を太陽と同じ方向 (右回り) にめぐるのがならわしである。ストゥーパの規模は直径 40~50mから 1mに満たないものまであり,戸外のほか堂内や石窟内に設けるものもあった。時代が下ると覆鉢が相対的に退化し基壇,平頭,傘蓋が複雑な形に発達した。一方,仏教がアジア各地へ伝播するにつれて,このようなストゥーパを祖形としながら特色のある多様な仏塔が生み出された。スリランカ (セイロン) におけるダーガバ,ミャンマー (ビルマ) やインドシナにおけるパゴダ,チベットにおけるラマ塔,中国,朝鮮,日本における層塔 (三・五・七重塔) などがそれである。仏教徒のほかジャイナ教徒も,少数ではあるが聖者の遺骨や遺物を祀るストゥーパを建てた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

ストゥーパ

すとぅーぱ

stūpa サンスクリット語

古代インドで土饅頭(どまんじゅう)(覆鉢(ふくばち))型に土を盛り上げた墓。卒塔婆(そとば)などと音写し、パーリ語でトゥーパthūpaといい、塔婆、さらに塔と略す。仏陀(ぶっだ)(釈迦(しゃか))やその弟子など聖者の記念のため、遺骨、遺髪、所持品などを埋めて土を盛り、表面を煉瓦(れんが)や石で固めて構築した。それはしだいに記念塔の性格を帯びるようになり、アショカ王はとくに多数の仏舎利(ぶっしゃり)を納めた仏塔を建設した。現存するものでは、紀元前2世紀ごろにつくられたインド中部のサーンチーの仏塔がとくに有名。

[石上善應]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

ストゥーパ

stūpa

古代インドで土をまんじゅう型に盛り上げた墳墓・仏塔

サンスクリット語で,卒塔婆と漢訳される。元来,釈迦 (しやか) の遺骨(仏舎利 (ぶつしやり) )を収めたものを礼拝の対象としたのに始まり,仏教寺院の最も重要な建造物となった。塔形は仏教の伝播にともない,時代と地域によって変化発展した。日本の三重塔・五重塔もその一変形。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

Sponserd by

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内のストゥーパの言及

【寺院建築】より

…仏教がインドで成立した当初は,仏陀を中心とした僧団の住舎に大衆集会の広場をもち,サンガーラーマsaṃghārāma(僧園,衆園(しゆおん)),アーラニヤāraṇya(寂静処)などと呼ばれた。後,仏陀の墓を示すストゥーパstūpaを中央に置き,周囲に僧房がある形となる。さらに中央堂の上をストゥーパとし,室内に仏像をまつる形ができた。…

【浮図】より

…中国で仏教伝来から南北朝時代にかけて,仏陀または仏塔を呼ぶのに用いた言葉。サンスクリットのブッダbuddhaの音写,あるいは[ストゥーパ]stūpaの誤った音写とされる。〈仏陀〉を意味する用法は,史書などに見いだされ,仏教徒の間では避けられた。…

【寺院建築】より

…仏教がインドで成立した当初は,仏陀を中心とした僧団の住舎に大衆集会の広場をもち,サンガーラーマsaṃghārāma(僧園,衆園(しゆおん)),アーラニヤāraṇya(寂静処)などと呼ばれた。後,仏陀の墓を示すストゥーパstūpaを中央に置き,周囲に僧房がある形となる。さらに中央堂の上をストゥーパとし,室内に仏像をまつる形ができた。…

【卒塔婆】より

…卒都婆,率都婆などとも書く。語源的には釈迦仏の遺骨を収めた仏塔である[ストゥーパ]が漢訳されたもので,広義には三重塔,五重塔,十三重塔などの塔や五輪石塔などをも指すが,今日一般に用いる卒塔婆の意は木製の塔婆を指す。木製卒塔婆には角塔婆,板塔婆,経木(へぎ)塔婆の別がある。…

【チャイティヤ】より

…さらに礼拝対象をまつる場所(霊廟)もチャイティヤと呼んだ。また初期の仏教徒の主たる礼拝対象である[ストゥーパ]を指すこともある。チャイティヤ堂caitya‐gṛhaとはストゥーパを本尊とする祠堂であり,西部インドの仏教石窟寺院は祠堂と比丘の止住するいくつかの僧院とで構成された。…

【塔】より

…その例は,中世ヨーロッパのゴシック大聖堂や都市のシンボルとしての近代の塔(エッフェル塔,東京タワーなど)に見ることができる。 なお,イスラムのモスクの塔については〈[ミナレット]〉の項目,インドの仏教の高塔については〈[ストゥーパ]〉〈[ビマーナ]〉の項目を,それぞれ参照されたい。

【西洋】

[古代]

メソポタミアにおいて,塔をもつ城塞が発達し,多く建てられたことが知られている。…

【パゴダ】より

…スリランカのダゴバ,ミャンマーのパヤーあるいはゼーディ,タイのプラ・チェディー(仏塔)やプラ・プラーン(塔堂),中国の層塔やラマ教仏塔,日本の五重塔や三重塔を指して,広範囲に用いられる。インドのヒンドゥー教建築に見るシカラ(上部へと高く積み上げられる塔状のもの)も時に含むが,一般には仏教建築の仏塔(ストゥーパ)を指す。パゴダの祖形はインド中部の[サーンチー]に残る仏塔(前2世紀)を好例とする。…

【仏教美術】より

…

【仏】

[舎利,塔]

釈迦の在世時においては,後世の寺院のごときものはなく,雨期を過ごす僧団の収容施設や,小洞窟があったにすぎず,当時の遺構も存しない。釈迦が入滅するや,信者たちにとって最も身近な崇拝物は,釈迦の遺骨(舎利)であったため,舎利を分配し,これを納める[ストゥーパ](塔)を建てた。マウリヤ朝のアショーカ王は仏教を保護し,釈迦にゆかりの深い地に,記念のために塔や石柱を建立した。…

【浮図】より

…中国で仏教伝来から南北朝時代にかけて,仏陀または仏塔を呼ぶのに用いた言葉。サンスクリットのブッダbuddhaの音写,あるいは[ストゥーパ]stūpaの誤った音写とされる。〈仏陀〉を意味する用法は,史書などに見いだされ,仏教徒の間では避けられた。…

※「ストゥーパ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by