日本大百科全書(ニッポニカ) 「フグ」の意味・わかりやすい解説

フグ

ふぐ / 河豚

布久

硬骨魚綱フグ目フグ科Tetraodontidaeの魚類の総称。広義にはフグ目Tetraodontiformesの魚全般をさす。フグは、古くはフクとよばれ、平安時代には「布久」と書かれていた。現在でも関東・東北地方のフグに対し、関西・西日本地方ではフクとよんでいる。

この魚の語源には諸説があり、水や空気を飲み込んで腹を膨らますのでフクルの意味でフクとよばれるようになったという説、あるいは、膨れるとフクベ(ひょうたん)に似るからという説もある。また、フクは「吹く」の意味で、この魚が水を吹いて砂中の餌(えさ)を探す習性からつけられた名前だという説もある。さらに、朝鮮語でフグを「ポク」とよび、これが日本に伝わってホクとなり、フクに転じたという説もある。漢字の「河豚」は、中国の揚子江(ようすこう)や黄河に生息するメフグが昔から食用にされていたため、これに由来するという。フグの姿がブタに似ているので河豚と書くようになったというのである。

[松浦啓一]

分類・形態

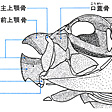

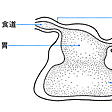

フグ目に属する魚は、モンガラカワハギ亜目Balistoideiとフグ亜目Tetraodontoideiの2亜目に分類され、前者はギマ上科、モンガラカワハギ上科、ハコフグ上科からなり、後者はウチワフグ上科、フグ上科、ハリセンボン上科、マンボウ上科を含む。フグ目の魚は、スズキ目のニザダイ科と共通の祖先をもつと考えられている。現在知られているフグ目のもっとも古い化石は、新生代第三紀の始新世からのものである。フグ目は、現生魚類のなかではもっとも進化したグループで、多くの形質に特殊化がみられる。上下両顎(りょうがく)はほとんど突出させることができず、回転運動によって餌を食べる。モンガラカワハギ亜目には、円錐(えんすい)状の歯が上顎と下顎にそれぞれ数本から20本くらいあるが、フグ亜目では歯が癒合してくちばし状の歯板となる。ウチワフグ上科では上顎に2枚、下顎に1枚、フグ上科とマンボウ上科では上下の顎に2枚ずつ、ハリセンボン上科では1枚ずつの歯板がある。腹びれは、ギマ上科ではほかの魚と同様に1対あるが、モンガラカワハギ上科では単一の構造となり、ほかのフグ目魚類では完全に消失している。鱗(うろこ)は、ギマ上科では小さな棘状鱗(きょくじょうりん)で、モンガラカワハギ上科では板状鱗となり、ハコフグ上科では鱗が変形して体を包む甲らを形成する。フグ上科とマンボウ上科では鱗は微小な棘(とげ)となるか、または完全に消失し、ハリセンボン上科では長大な棘となっている。フグ上科とハリセンボン上科では胃が特殊化して膨張嚢(のう)を形成し、水や空気を飲み込んで腹を膨らませることができる。モンガラカワハギ上科とウチワフグ上科では可動性の腰骨によって腹部を拡張させることができる。フグ科の魚は、世界の温帯・熱帯域に広く分布し、中国や東南アジア、アフリカには淡水に生息するものもいるが、大部分は海産で沿岸に生息する。外洋や深みにすむ種類もあるが、ごく少数である。

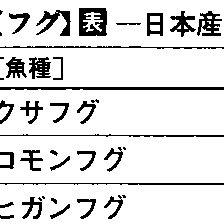

フグ科に属する魚は、日本では9属37種が知られている。おもな種類をあげると、アカメフグ、オキナワフグ、カナフグ、カラス、キタマクラ、クサフグ、ゴマフグ、サバフグ、シッポウフグ、タキフグ、ドクサバフグ、トラフグ、ナシフグ、ヒガンフグ、マフグ、モヨウフグ、センニンフグなどである。そのほか、フグ目に属する魚のおもな種類をあげると、ベニカワムキ科のベニカワムキ、ギマ科のギマ、モンガラカワハギ科のモンガラカワハギ・ムラサメモンガラ、カワハギ科のウマヅラハギ・カワハギ・ナガハギ・テングカワハギ、イトマキフグ科のイトマキフグ、ハコフグ科のウミスズメ・ハコフグ、ハリセンボン科のハリセンボン・イシガキフグ、マンボウ科のマンボウ・クサビフグなどである。

[松浦啓一]

生態

フグ科の魚は、古くから膨腹習性で有名であるが、このほかにも砂礫(されき)底に体を埋没させたり、目を閉じたり、ギュッギュッと発音したり、かみ合いをしたりする習性があるほか、普通の魚類と異なった遊泳方法や独特な産卵行動をするものが知られている。

フグ類は、腹を下にして体を左右に振り、海底の砂をかき分けて砂の中に潜る習性があり、埋没時には目を閉じていることが多い。普通の多くの魚類には眼瞼(がんけん)がないので目を閉じることはできないが、フグ類の目の周りには多数の皮褶(ひしゅう)があり、これをカメラの絞りのようにして目を開閉することができる。フグ類は、釣り上げられたときなどギュッギュッと発音しながら腹を膨らませる。この音は、空気や水を飲み込み歯を固く閉じるときに生ずるのである。フグ類の産卵場は沿岸域で、クサフグやヒガンフグは大潮の前後に海岸へ大群で押し寄せて産卵する。トラフグの産卵は、沿岸の潮流の速い所で行われ、関門海峡はかつて産卵場として知られていた。サバフグ、カラス、マフグなどはやや沖合いで産卵する。フグ類の卵は、沈性粘着卵が多く、直径1ミリメートル前後の球形をしている。産卵期は春から夏で、ヒガンフグの産卵期がもっとも早く、名前のように3月の彼岸(ひがん)ごろに産卵する。サバフグやショウサイフグは産卵期が遅いほうで6、7月に産卵する。フグ類は普通、背びれと臀(しり)びれを波打たせてゆっくり泳ぎ、敵に襲われるとほかの魚と同様に尾びれを振って逃げる。背びれと臀びれの動きは非常に巧みで、ゆっくりと方向転換したり、後進することもできる。フグ類の歯は強固なくちばし状の歯板になっていて、体が触れ合うと激しくかみつく習性がある。このため狭い水槽の中へトラフグを多数入れておくと、互いに体の一部を食いちぎってしまうほどである。クサフグの雄は、産卵場で雌の腹部にかみついて産卵を促す。フグ類はしばしば食物を吐き出す。釣り上げたり、飼育水槽の水質が悪化するなど条件が悪くなると胃から食物を吐き出す。

[松浦啓一]

フグ毒

フグ類が卵巣や肝臓に猛毒をもっていることは、「フグは食いたし命は惜しし」ということばもあるように古くから知られていた。フグ毒の研究が日本で本格的に行われたのは、明治になってからである。松原新之助(しんのすけ)(1853―1916)は、1883年(明治16)にフグ毒をイヌに与えてその結果を発表している。田原良純(たわらよしずみ)は1912年(大正1)に卵巣からフグ毒を抽出し、精製してテトロドトキシンtetrodotoxinと命名した。谷巌(たにいわお)は1945年(昭和20)に「日本産フグの毒学的研究」を発表し、魚種による毒の強弱、毒の季節的変化、体内のどの部分に毒があるかなど、フグ中毒防止のための基礎資料を明らかにした。津田恭介(つだきょうすけ)らによって1962年に結晶テトロドトキシンが取り出され、その後の研究を経て分子式はC11H17O8N3であることが明らかになった。純粋なフグ毒は、無色、無味、無臭で微細なプリズム状結晶である。水と有機溶媒には不溶、微酸性の水に可溶である。ただし、これはフグ毒の結晶の溶解に関することで、フグ類の肝臓や卵巣などの組織からはテトロドトキシンを容易に水で抽出できる。フグ毒は加熱してもほとんど変化しないが、弱酸性液やアルカリ性液中では分解し、毒性を失う。フグ毒には免疫効果はなく、毎日、中毒しない程度の微量のフグ毒を摂取してもフグ毒に対する抵抗性も免疫性も得られない。フグ毒は個体差が著しく、同じ時期に同じ場所から漁獲されたものでも毒性が異なる。また、フグ毒は季節的に強さが変化し、トラフグでは12月から翌年3月の間は毒力が強く、ほかの季節には弱くなる。フグ毒は多くの種類で卵巣と肝臓に集中し、腸、皮膚、精巣、さらに肉にも毒をもつ種類もいる。

フグが、なぜフグ毒をもっているかについては外因説と内因説の二つがある。外因説は、外界から食物を通じてフグ毒を取り込むという説で、内因説はフグが自らの体内でフグ毒をつくりだすという説である。貝類のボウシュウボラがヒトデの一種モミジガイを食べ、それによってテトロドトキシンがボウシュウボラに摂取されることが判明したり、人工池で飼育したクサフグからはテトロドトキシンが検出されないなど、外因説に有利な証拠が多い。ビブリオ属やエロモーナス属に属する腸内細菌には、テトロドトキシンまたはその関連物質を産出する能力があることが知られている。フグ中毒にかかると、唇と舌がしびれ、呼吸困難をおこす。意識は死の直前まで正常である。最終的には呼吸中枢の完全麻痺(まひ)によって呼吸が停止し、死に至る。フグ中毒にかかったら吐剤・下剤を与えて体内のフグ毒の除去に努め、強心剤を与えて回復を図る。しかし、決定的な治療方法はない。たとえば、2003年(平成15)のデータによれば、1年間に日本全国で50人がフグ中毒にかかり、3人が死亡している。これらの大部分は、家庭でフグを調理したために生じている。素人(しろうと)のフグ調理は生命の危険を伴うので、絶対に行ってはならない。山口県や東京都などでは、フグ中毒事件の発生防止のため、フグ調理師免許制度を設けている。

[松浦啓一]

漁業

おもな漁場は黄海と東シナ海である。瀬戸内海西部や日向灘(ひゅうがなだ)、天草(あまくさ)諸島などは、かつては有名な漁場であったが、近年ではわずかな漁獲量を数えるのみに減少している。漁法は魚種によって異なり、トラフグは底延縄(はえなわ)で、カラスは浮延縄で漁獲される。またサバフグ類は底引網や籠(かご)網漁業によって漁獲されている。フグ漁は8月下旬に解禁され、春の彼岸ごろに終わる。下関(しものせき)には、トラフグ、カラス、マフグ、シマフグなどが昭和40年代には年間5000トンも水揚げされていたが、しだいに減少の一途をたどり1979年(昭和54)には2000トンを割った。その後回復基調に入り、1999年(平成11)には約2600トンとなった。一方、沿岸のサバフグ漁は西日本各地で盛んに行われ、年間5000トンを超える漁獲量がある。

[松浦啓一]

養殖

養殖は、価格の高いトラフグのみを対象として行われている。昭和30年代前半に人工受精による飼育が実験的に行われ、1964年に山口県で種苗生産が本格的に開始された。最初は年間10万尾以下の生産量であったが、最近では60万~70万尾の生産が可能となっている。初夏に天然産卵場で親魚をとらえて採卵し、孵化(ふか)後はプランクトンや冷凍アミを餌として飼育する。1尾の雌から20万~200万粒の卵が得られる。孵化後約50日で体長3、4センチメートルになる。1年半ほど飼育したものが市場に出荷され、販売される。1キログラムあたりの平均価格は約4300円(1999)。

フグ類は食用とされるほか、フグ提灯(ぢょうちん)に加工されて各地で土産(みやげ)物にされている。テトロドトキシンは医薬品となり、神経痛、胃けいれんなどに適用されている。

[松浦啓一]

食品

フグは各地の貝塚からその骨が出土するところから、太古の時代からすでに食べられていたことがわかる。中毒死も当然多かったはずだが、その味のおいしさから食用をやめるようなことはなく、いまも食べられている。普通に食用とされているのは、トラフグ、ヒガンフグ、マフグ、サバフグなどであるが、トラフグがもっとも美味である。

フグの毒は、同じ種類のフグでも1匹ごとにその強さが違い、また同じフグの毒でも部位、季節によって異なる。厚生省(現、厚生労働省)ではフグによる食中毒防止のため、1983年(昭和58)食品衛生法第4条に関し、販売してもいいフグの種類と部位についてはっきりさせ、フグについての解釈を示した。またフグの調理師について特定の都府県では試験によりその資格を与えている。

肉は白身で、脂肪の含有量がたいへん少ないため味は淡泊である。刺身、ちり鍋(なべ)(ふぐちり)がもっとも多い食べ方である。てっさあるいはふぐ刺ともよぶ刺身は、フグの身を、盛り付ける皿の模様が透けて見えるくらいごく薄く切る。フグの肉には弾力があり、厚く切るとかみ切りにくいためである。ポンス(ぽん酢)しょうゆと、刻んだワケギやアサツキ、もみじおろしで食べる。刺身には、「とおとうみ」とよぶ皮下の組織を湯に通したものを添えることが多い。身皮(三河)の隣にあるからとおとうみ(遠江)としゃれたもので、この部分は湯に通すとゼラチン化してぷりぷりした口あたりになる。フグのちり鍋はふぐちり、てっちりともいい、刺身をとったあとの骨や頭にシュンギク、豆腐などを取り合わせた鍋物である。刺身と同様、ポンスしょうゆと薬味で食べる。なお、てっさ、てっちりの「てつ」はフグの俗称「鉄砲」の略である。このほか、フグの肉と皮を細かく切って味つけし、柔らかく煮て固めると煮こごりになる。切り取ったひれは火であぶってコップに入れ、熱い燗(かん)酒を注いでひれ酒にする。長崎県島原地方にはフグの郷土料理としてがんば料理がある。がんばはこの地方でのフグの呼び名で、棺箱のことである。フグにあたると棺箱に入ることもあるという意味で名づけられたという。がんば料理の一つである湯引きは、フグを、骨も皮もともにぶつ切りにしてゆで、冷水をかけて急速に冷やす。これを大皿に盛り、梅干しを少量入れたダイダイの絞り汁としょうゆで食べる。

加工品としては粕(かす)漬け、糠(ぬか)漬け、みりん干しなどがあり、長崎県、石川県にとくにこれらの名産品が多い。

[河野友美・大滝 緑]

民俗

江戸時代の長州藩(山口県)では、フグを食べて死んだ者の家は永久に断絶するとし、萩(はぎ)藩医の賀屋敬(かやけい)はその著書『河豚談(かとんだん)』(1830)のなかで、フグの禁食を強調している。また豊臣(とよとみ)秀吉は、朝鮮出兵の際にフグの禁食令を出したといわれるが、これはフグ毒の怖さを知らない山国出身の兵が下関(しものせき)に参集したとき、内臓まで煮て食べたために死者が続出したからという。中国の詩人蘇軾(そしょく)はフグを好み、「その味一死に値す」という詩をつくったが、『毛吹草(けふきぐさ)』(1645)にみえる諺(ことわざ)「フグは食いたし命は惜しし」というのが庶民の実感であったと思われる。古くは、万一中毒したときの治療法として、丸裸にした患者を首まで土に埋めよとか、ナンテンの葉を絞った汁を茶碗(ちゃわん)に1杯飲ませる、あるいはイカの墨を飲ませる、さらには人糞(じんぷん)を食べさせるなどというのがあった。

本場下関では、フグのことを「福」にかこつけてフクと清音でよび、郷土玩具(がんぐ)の「フグ提灯(ぢょうちん)」は、かつては実際に火を入れて使う実用品であった。また、たばこ入れや玩具の豆太鼓などにもフグの皮が張られていた。

[矢野憲一]

『北濱喜一著『ふぐ博物誌』(1975・東京書房社)』▽『海沼勝著『ふぐの本』(1975・柴田書店)』▽『海沼勝・馬場忠人著『ふぐ調理師入門』(1979・柴田書店)』▽『橋本芳郎著『魚貝類の毒』(1980・学会出版センター)』▽『益田一・尼岡邦夫・荒賀忠一・上野輝彌編『日本産魚類大図鑑』(1984・東海大学出版会)』▽『原田禎顕・阿部宗明著『フグの分類と毒性――国際化時代の魚種検索法と毒性を考える』(1994・恒星社厚生閣)』▽『厚生省生活衛生局乳肉衛生課編『日本近海産フグ類の鑑別と毒性』(1994・中央法規出版)』▽『落合明・田中克著『新版 魚類学 下』(1998・恒星社厚生閣)』▽『青木義雄著『ふぐの文化』(2003・成山堂書店)』▽『アクアライフ編集部編『フグの飼い方――淡水フグから海水フグまで』(2006・エムピージェー、マリン企画発売)』

フグ科のおもな種類(1)〔標本画〕

フグ科のおもな種類(2)〔標本画〕

ハコフグのおもな種類〔標本画〕

イトマキフグ〔標本画〕

ウチワフグ〔標本画〕

ヨリトフグ〔標本画〕

フグの骨格(アカメフグ)

フグの胃と膨張嚢の断面図

キタマクラ(生態)

クサフグ(生態)

ハコフグ(生態)

ハリセンボン(生態)

モヨウフグ(生態)

モンガラカワハギ(生態)

てっさ(ふぐ刺)