関連語

内科学 第10版 「僧帽弁閉鎖不全症」の解説

僧帽弁閉鎖不全症(後天性弁膜症)

僧帽弁閉鎖不全症は僧帽弁の機能をなす解剖学的構造物,すなわち僧帽弁弁尖,弁輪,腱索,乳頭筋,乳頭筋付着部の左室壁よりなる僧帽弁装置(mitral valve apparatus)の形態的あるいは機能的異常によって収縮期の僧帽弁閉鎖が障害され左室から左房へ血液の逆流が生じる病態を指す.

病因

病因としては上述したmitral valve apparatus(図5-10-8)の解剖学的・機能的異常により閉鎖不全が生じるが,僧帽弁狭窄症の大半がリウマチ熱によって生じることとは異なり,僧帽弁逸脱や虚血性心疾患など非リウマチ性心疾患によることが多い.また先天性心疾患に合併することもある.

1)弁尖の異常:

リウマチ性心疾患の場合,弁尖の肥厚,短縮,変形,石灰化により閉鎖不全をきたす.また狭窄を併存することも多い.感染性心内膜炎では疣贅の形成,弁破壊,弁穿孔などにより慢性僧帽弁閉鎖不全の悪化や急性僧帽弁閉鎖不全を生じる.

2)弁輪の異常:

各種心疾患による左室拡大による弁輪拡大により弁腹の接合が障害されることによる.また高血圧や大動脈弁狭窄,糖尿病に伴う高度な弁輪の石灰化は逆流の原因となる.

3)腱索の異常:

感染性心内膜炎,外傷,リウマチ熱,粘液様変性(myxomatous degeneration),特発性などの原因により腱索の断裂,延長を生じ,僧帽弁閉鎖不全を生じる.

4)乳頭筋の異常:

心筋虚血に伴う乳頭筋不全によるもの.特に急性心筋梗塞や外傷により乳頭筋断裂が生じると高度の急性僧帽弁閉鎖不全を生じ,心不全に至る.

5)左室形態の異常:

左室機能が低下するとclosing forceの低下,また左室拡大によって乳頭筋と腱索の位置が外側に偏移し弁尖を牽引する力が増加(tethering forceの増強)により閉鎖不全を生じる.

病態生理(図5-10-9)

収縮期に左室から左房へ血液が逆流することにより左房圧が上昇する.特に左房圧,肺動脈楔入圧の圧波形をみると陽性波のa,v波のうち逆流によってv波の増強が観察される.また左房・左室ともに容量負荷により拡大する.慢性僧帽弁閉鎖不全では左房,左室のコンプライアンスが増加し,容量負荷を代償するために左房圧や左室拡張末期圧の上昇は比較的低く抑えられるために左室機能が低下するまで心不全症状が代償されて出現しにくい.一方,腱索断裂や乳頭筋断裂による急性僧帽弁閉鎖不全では左房・左室のリモデリングによる代償機転が働かず,容易に急激な左房圧上昇,肺うっ血といった急性心不全に至る(図5-10-10).

臨床症状

急性僧帽弁閉鎖不全では肺うっ血,肺水腫による呼吸困難,起坐呼吸を生じ,肺高血圧,右心不全をきたす.

慢性僧帽弁閉鎖不全では高度逆流であっても症状は出現しにくいが,進行するにつれて労作時呼吸困難を自覚するようになる.心房性不整脈の合併も多く,また容量負荷のこともあり動悸を訴える例が多い.重症例では発作性夜間呼吸困難,起坐呼吸などの左心不全症状を伴う.(図5-10-9)

身体所見

胸部の所見として,触診すると左心系の容量負荷を受けて心尖拍動は左下方へ偏移する.また聴診ではI音減弱,僧帽弁逆流を反映して心尖部に全収縮期雑音を聴取するとともに,Ⅲ音が聴取できることが多い(図5-10-11).重症になると拡張期僧帽弁通過血流の増加に伴って相対的僧帽弁狭窄となって僧帽弁狭窄症のときのような拡張中期ランブル(Carey Coombs雑音)が聴取されることがある.急性僧帽弁閉鎖不全では左房圧の急激な上昇のため収縮中期に最大となる収縮期雑音を呈する.

検査成績

1)胸部X線:

心陰影は拡大し左室拡大により左第4弓が突出する.また左房拡大のため左第3弓の突出および右第2弓内側の二重輪郭(double contour),気管分岐角の開大が認められる(図5-10-12).急性僧帽弁閉鎖不全や慢性僧帽弁閉鎖不全で左心不全例では肺うっ血所見を伴う.

2)心電図:

心房細動を伴うことが比較的多いが,僧帽弁狭窄症に比して正常洞調律が維持されていることが多い.洞調律の場合はⅡ誘導で二峰性P波,V1では二相性のP(P波の陰性成分増大)といった僧帽性P波を呈する.またQRS成分については左室容量負荷,左室拡大のため,左側胸部誘導のR波の増高を認める(図5-10-13).

3)心エコー(図5-10-14):

左室拡大,左房拡大を認め,比較的左室収縮能が亢進または保たれていることが多いが,心不全が進行して高度低下を示す例もある.その場合には僧帽弁閉鎖不全の結果として左室機能低下に至る場合と,左室機能低下があってそのために二次的に僧帽弁閉鎖不全を生じている場合とがある.カラードプラ法を用いれば,収縮期に左室から左房への逆流ジェットをみることで僧帽弁逆流の存在診断が可能である(表5-10-6).また逆流の原因を探ることが重要であり腱索断裂,僧帽弁逸脱,乳頭筋不全,心内膜炎などの診断を行う.逆流の重症度は種々のエコー指標が知られており,カラードプラで検出される逆流ジェットの広がりの評価のほか,パルスドプラによる左室流入血液量,大動脈弁駆出血流量を求めて逆流量・逆流率を求め逆流量が60 mLをこえる,逆流率が55%をこえる場合には高度逆流と判断する方法も知られている.逆流の形態や弁構造の詳細な把握が必要な場合(外科手術を検討したりする場合など)経食道エコー法はきわめて有益な情報を提供してくれる.

4)心カテーテル検査:

エコーでほぼ診断される現在,カテーテル検査で逆流量を評価することは少ないが,左室造影にて左房の染影の程度により僧帽弁逆流の重症度評価が可能である(表5-10-7).現在は重症度評価よりも外科治療前の冠動脈病変の評価を主目的に実施されることが多い.

5)MRI:

左室拡張末期容積,収縮末期容積,左室重量の計測などが可能であり,MRジェットも描出できる.左心機能低下例では左室壁の性状を造影によるdelayed enhancementなどでも評価が可能である.

診断・鑑別診断

診断は収縮期雑音の存在から心エコードプラ法により成因,重症度ともに診断可能である.収縮期雑音を聴取する疾患としては心室中隔欠損症,三尖弁閉鎖不全症,大動脈弁狭窄症,閉塞性肥大型心筋症との鑑別などが鑑別対象となる.

合併症

進行した例では心房細動を伴うことが多い.感染性心内膜炎の合併もあるため,抜歯や外科的処置前には抗生物質の予防的投与を行うとともに,そのような処置がある場合に備えて患者教育を行っておくことも重要である.

予後

乳頭筋断裂や腱索断裂による急性僧帽弁閉鎖不全は緊急外科的処置を要する.慢性僧帽弁閉鎖不全では逆流の程度,成因,心機能により治療方針を決定する.たとえば,僧帽弁逸脱症候群の予後は一般的に良好とされている.無症状で軽症のものでは比較的予後がよいが重症の逆流を有する場合には外科的治療の対象となり薬物療法のみでの予後は不良である.flail leafletとよばれる高度逆流の場合10年以内に外科手術を受けるか死亡したとの報告も認められる.また左室機能が低下した症例では予後不良であり,内科的治療の5年生存率は5割程度といわれている.

治療

1)急性僧帽弁閉鎖不全:

乳頭筋断裂による急性僧帽弁閉鎖不全の場合には血管拡張薬と利尿薬による後負荷軽減と左室容積の減少は逆流弁口面積・逆流量の減少に有効である.血圧維持が困難な症例ではドブタミンなどの陽性変力作用のある薬剤や大動脈内バルーンパンピングによる補助循環を実施し早急に外科的治療を考慮する.

2)慢性僧帽弁閉鎖不全:

症状の有無と心臓超音波検査を用いて僧帽弁閉鎖不全症の重症度,左室駆出率,左室収縮末期径,心房細動・肺高血圧の有無などを考慮しつつ治療方針を立てる.重要なことは,左室機能低下・左室拡大を生じてからの外科手術はリスクが高く,かつ予後も不良である.左室機能が維持されている時期にいかに外科手術に導くかがポイントとなる.

a)薬物療法:無症状であり逆流が軽度な例では定期的な診察と心電図,胸部X線写真,心エコーによる経過観察を行い,逆流が中等度以上である場合,僧帽弁閉鎖不全の病態を緩和,心負荷を軽減するため利尿薬(ループ利尿薬,抗アルドステロン薬),血管拡張薬(ACE阻害薬,アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬)を投与する.また心房細動が出現する場合にはジギタリスなどを用いて心拍数管理を行うとともにワルファリンによる血栓塞栓症予防を行う.

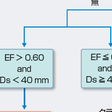

b)外科的治療(表5-10-8):左室機能が正常(左室駆出率>60%)左室収縮末期径<45 mmで心不全症状を有する場合には外科手術を考慮する.左室機能不全が進行し始めた患者(左室駆出率<60%,収縮末期径>40 mm)では症状の有無にかかわらず手術が推奨される.手術方法としては僧帽弁形成術と僧帽弁置換術に大別されるが,前者は塞栓リスクが高い心房細動が合併しなければ抗凝固療法が不要でかつ手術リスクが低いため,形成術が適した症例(腱索断裂,僧帽弁逸脱,弁輪拡大,乳頭筋機能不全,弁穿孔)では積極的に行われる.特に弁形成は形態的変化が悪化する前に早期手術が行わることが多い.高齢者,リウマチ性,石灰化弁の場合などは人工弁置換が行われる.最近のトピックスとしては海外では僧帽弁閉鎖不全に対してカテーテルで僧帽弁にクリップをかけて逆流を軽減する治療法が試みられつつある.[今井 靖・永井良三]

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報

家庭医学館 「僧帽弁閉鎖不全症」の解説

そうぼうべんへいさふぜんしょう【僧帽弁閉鎖不全症 Mitral Regurgitation】

僧帽弁が閉じきらずに左心室(さしんしつ)から左心房(さしんぼう)へ血液が逆流する心臓弁膜症(しんぞうべんまくしょう)です。

僧帽弁閉鎖不全症は、リウマチ性弁膜症でも生じますが、僧帽弁逸脱症(そうぼうべんいつだつしょう)という弁の変性により、僧帽弁がゆるんでしまうために逆流が生じる場合も多くみられます。

また、心筋症や心筋梗塞(しんきんこうそく)に合併することもあります。

[症状]

労作時呼吸困難(ろうさじこきゅうこんなん)や動悸(どうき)を訴える患者さんを多く見受けますが、安静時の呼吸困難感や胸がつまるような胸痛(きょうつう)など、病態との関連がはっきりしない不定愁訴(ふていしゅうそ)様の訴えもまた多くみられます。

治療が不十分であったり、心臓に負担がかかりすぎると心不全(しんふぜん)になります。この病気では、僧帽弁狭窄症に比べて、血栓症(けっせんしょう)の危険は低いと考えられていますが、心房細動(しんぼうさいどう)を合併している場合は、血栓症の予防が必要です。

[治療]

僧帽弁閉鎖不全症を放置したまま、心臓に負担をかけるようなむりを続けると、心筋が障害されて不可逆的(健常な状態に回復しない)に収縮力が低下してしまいます。このような状態になると弁置換術(べんちかんじゅつ)などの手術を行なっても心機能の回復は望めず、心臓移植を考慮せねばなりません。

経過観察中に、症状に明らかな増悪(ぞうあく)はなくとも、身体所見や検査結果のうえで心筋障害の進行が疑われる場合は、積極的に手術治療を考えなければなりません。この病気でも逆流を生じる状態によっては、僧帽弁を修復するような手術が可能です。

この病気で僧帽弁の修復手術を受け、同時にメイズ手術(コラム「メイズ法」)により心房細動が治れば、抗凝固療法は不要になるかもしれません。

百科事典マイペディア 「僧帽弁閉鎖不全症」の意味・わかりやすい解説

僧帽弁閉鎖不全症【そうぼうべんへいさふぜんしょう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「僧帽弁閉鎖不全症」の意味・わかりやすい解説

僧帽弁閉鎖不全症

そうぼうべんへいさふぜんしょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「僧帽弁閉鎖不全症」の意味・わかりやすい解説

僧帽弁閉鎖不全症

そうぼうべんへいさふぜんしょう

「僧帽弁」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...