共同通信ニュース用語解説 「化学兵器」の解説

化学兵器

人体に悪影響を及ぼす化学物質を用いた兵器。比較的安価で製造が容易であるため「貧者の核兵器」とも呼ばれる。第1次世界大戦でドイツ軍や英軍が実戦で大量に使用、甚大な被害を出した。神経伝達を阻害し筋肉をけいれんさせたり呼吸障害を引き起こしたりするサリンやVXのような「神経剤」、皮膚をただれさせるマスタードガスなどの「びらん剤」などがある。1997年発効の化学兵器禁止条約は化学兵器の開発、生産、保有を禁じている。オランダのハーグに化学兵器禁止機関(OPCW)がある。(共同)

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「化学兵器」の意味・読み・例文・類語

かがく‐へいきクヮガク‥【化学兵器】

- 〘 名詞 〙 毒ガス、発煙・焼夷(しょうい)剤などの化学剤を使用する兵器。

改訂新版 世界大百科事典 「化学兵器」の意味・わかりやすい解説

化学兵器 (かがくへいき)

chemical weapon

一般に人体や有用動物,植物に毒性を示す化学物質を戦争の手段として使用する場合,これを化学兵器といい,化学兵器を使用する戦闘を化学戦という。ここでいう化学物質とは,通常,化学工業によって生産されるものをいい,微生物や有毒動植物から分離した毒物を用いたものは毒素兵器と呼び区別する。また広義には,発煙剤,焼夷剤なども含め化学兵器と呼ぶが,本項目では狭義の化学兵器について述べる。なお,化学物質を気化させガスにして用いるものを一般に毒ガスと呼ぶが,初期の化学兵器の大半は毒ガスであり,現在でも化学兵器を総称して毒ガスと呼ぶこともある。

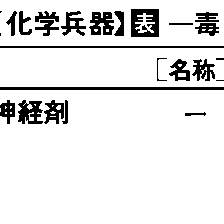

化学兵器は,害を受ける生理機能から神経剤,皮膚剤,刺激剤,精神剤に,毒性効果によって致死剤,非致死(無能力化)剤,効果の持続時間によって持続性,一時性に分類されるが,厳密な区別は不可能である。使用法には砲爆弾,ミサイル弾頭に装着するほかに,航空機や巡航ミサイル,地上発射装置から気化もしくはエーロゾル化し噴射して気流に乗せて送りこむ方法や,注射器や毒矢のような謀略的方法もある。化学兵器の特徴としては,その使用法にも関連するが,一般に,作戦地域の風向・風速などの気象条件に効果が左右されること,戦闘員・非戦闘員の区別なく被害を与えること,建築物や兵器などには被害を与えないことなどがあげられる。

神経剤は神経機能をおかし死に至らしめる物質で,VX,サリン(GB),タブン(GA),DFP,ソマン(GD)などがある。神経の突起が次の神経細胞に接続する部分のシナプスでは,神経の興奮は化学伝達物質であるアセチルコリンによって伝えられる。アセチルコリンは酵素によってすぐに分解されるが,神経剤の主成分である有機リン系物質はこの酵素の作用を阻害する。動物を神経剤をふくむ容器内に入れて死亡するまでの時間を測定し人体の場合に換算すると,1/1000秒の作用で殺人効果を示す量はVXで36mg,サリンで100mgとその毒性を表現でき,微量が吸入または皮膚から吸収されても効果を示す程度に強力である。第2次大戦中にドイツが農業用殺虫剤の研究から開発したサリン,タブンなどのG剤が最初の神経剤である。戦後,アメリカはG剤の欠点である容器腐食性を克服しより長期の保存に耐える貯蔵法を開発した。またイギリス,アメリカの研究協力,スウェーデンの独自研究により新しくV剤が開発された。

皮膚剤には,第1次大戦で使用されたイペリット(HD)などがある。イペリットはからし臭をもつためマスタードガスとも呼ばれ,粘膜や皮膚を糜爛(びらん)する物質であるが,上記の毒性表現法でいうと,1500mgの吸入で肺水腫を起こし死亡する。ホスゲン(塩化カルボニル)は第1次大戦で使用された窒息性の物質で,3200mgで呼吸器障害を起こし死亡するが,皮膚に触れても無害である。塩素も窒息性の物質として第1次大戦で使用された。イペリット,ホスゲンなどは塩素化合物である。また青酸(シアン化水素)も使用されたが,青酸は血液ヘモグロビンの酸素結合能を奪う血液毒の致死性剤である。

非致死刺激剤としてクロルピクリン,クロロアセトフェノン(CN),クロロベンジリデンマロノニトリル(CS),ジベンゾンクサセピン(CR)がある。CNは各国警察が暴動規制に,CSはアメリカ軍がベトナム戦争で使用した。ともに催涙ガスと呼ばれ,第1次大戦で使用されたヒ素を含むアダムサイト(DM),ジフェニルクロロアルシン(DC)など嘔吐を起こさせる嘔吐ガスとともに刺激剤である。幻覚などの精神異常を起こさせる精神剤では3-キヌクリジニルベンジレート(BZ)がアメリカ陸軍に採用されている。このほかリゼルギン酸ジエチルアミド(LSD-25ともいう)は謀略的に使用される。

対植物剤として除草剤2,4-D,2,4,5-Tなどがある。アメリカ軍はベトナム戦争においてゲリラの隠れ家と食糧源を破壊する目的で〈枯葉作戦〉を実施,大量の除草剤(枯葉剤と呼ばれた)を散布した。このため熱帯の密林に長期間の生態系破壊をもたらしたほか,不純物として含まれる2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ジオキシン(一般にTCDDあるいはダイオキシンと呼ばれる)の強力な発癌性,胎児への催奇性などが,住民および散布に参加した米兵に悲惨な災害を与えつつある。

このように化学兵器は化学工業が発達する過程で着想され,軍事用に開発されたが,非軍事産業の生産過程で毒物が生産されて汚染問題となる例も多い。ダイオキシン汚染による被害は,イタリアのミラノ郊外のセベソなどで起こっている。化学兵器の中間原料や化学兵器そのものが,化学工業の中間原料や副産物として生産されていることも多く,化学兵器の製造には必ずしも特殊な設備を必要としないため,化学工業の発達した国であれば秘密裡に製造できる。

第1次大戦前に塩素の大量生産に成功していたドイツ軍は,これを1915年4月22日イーペルの戦で放射した。これより前の1914年初秋,フランスは西部戦線で催涙ガス,ブロム酢酸エステルを使用しており,近代戦争で化学兵器が使用された最初であるが,あまり効果はなかったため,著しい効果を上げたイーペルの戦が化学戦の口火となった。以後,交戦国が競争して化学兵器を開発し惨害をもたらした。戦後,大量殺戮兵器の使用を禁止する1925年のジュネーブ議定書が調印されたが,列強国はその後も化学兵器の生産を続けた。第2次大戦中,ドイツはタブン,サリンを開発したが使用しなかった。その理由は敵側による報復使用や国際世論の非難を恐れたことのほかに,ヒトラー自身が第1次大戦で毒ガス被害を受けたことによるという説もある。それにもかかわらずイタリアはエチオピア戦争で,日本は日中戦争で,被圧迫民族の抵抗を破る武器に使用した。

第2次大戦後もV剤など化学兵器の開発は続けられている。また1975年ころ,2種の無毒性物質を目標に到達するまでの時間に混合させて有毒化するバイナリーシステムが開発され,化学兵器の貯蔵や秘匿が容易となった。80年代においても多数の国が化学兵器を保有しているものと推定されており,軍隊の装備も,ガスマスク,防護衣など個人装備のほか,戦車,軍艦等では空気浄化設備を持つなど,化学戦,核戦争に対応したものとなっている。

執筆者:和気 朗

国際法による規制

化学兵器の使用規制としては,1899年に毒ガス禁止宣言が,窒息性または有毒性ガスの散布を唯一の目的とする投射物の使用を禁止した。しかし,第1次大戦では大量の毒ガスが使われたため,この経験をふまえた1925年のジュネーブ議定書は,〈窒息性,毒性又はこれらに類するガス及びこれらと類似のすべての液体,物質又は考案〉の戦争における使用を,文明世界の世論により正当に非難されているとして禁止した。議定書には今日ほとんどの国が批准・加入しており(日本は1970年批准),化学兵器の使用禁止は慣習法ともみられる。ベトナム戦争での枯葉剤などの化学薬品使用を禁止範囲外とみる解釈もあるが,1969年,国連総会はその決議で,議定書がすべての化学的戦争方法の使用禁止の国際法規則を具現していることを認めた。その後,軍縮努力の一環として,化学兵器の開発,生産,貯蔵等を禁止する条約の作成作業が行われ,化学兵器禁止条約(正式名称は〈化学兵器の開発,生産,貯蔵及び使用の禁止,並びにそれらの廃棄に関する条約〉)が1993年1月13日に署名され,1997年4月29日に効力を発生した(日本にも同日効力発生)。

→生物兵器

執筆者:藤田 久一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「化学兵器」の意味・わかりやすい解説

化学兵器

かがくへいき

chemical weapon

敵対する人たちやその生活を支える動植物の生理機能を損傷することを目的として使用される、戦争の道具としての化学物質。放射能兵器や物理的破壊を目的とする火薬、焼夷(しょうい)剤、感染症を引き起こす生物兵器や、他の生物が産生する有害化学物質である毒素兵器とは区別される。第一次世界大戦時、1914年6月、シャンパーニュ戦線でフランス軍が催涙性のブロム酢酸エステルを手榴弾(しゅりゅうだん)に詰めて使用。これに対抗して翌1915年4月22日、ドイツ軍が塩素ガスを風上から大量に放射して大量の死傷者を出して以来、窒息性(ホスゲン)、中毒性(青酸)、びらん性(マスタードガス―別名イペリット)に代表される致死性兵器や刺激性(アダムサイト、クロルアセトン―別名CN)毒ガスがエスカレーション的に開発された。これらの効果の残虐性から、第一次世界大戦後、1925年6月17日に大量殺戮(さつりく)兵器としての毒ガス、細菌兵器の使用を禁止するジュネーブ議定書が締結される動機となった。この議定書は第二次世界大戦中、致死効果最強の神経ガス(タブン―別名GA、サリン―別名GB)の使用を許さなかった一因となった。しかし、戦後、致死効果がさらに10倍強いVXが完成、配備されている。

一方、人道的兵器と称して致死効果が弱く肉体・精神活動を害する催涙剤CSや幻覚剤BZ、LSD25、目標到達前に単独では無害な2成分を混合して有害化するバイナリー・システムの採用によって使用を合理化しようとする流れもある。

[和気 朗]

化学兵器の禁止問題

この問題に関する最初の取決めは、1925年6月17日にできたジュネーブ議定書(「窒息性、毒性、またはその他のガス及び細菌学的戦争方法の戦争使用を禁止する議定書」)である。しかし、この議定書は毒ガスの使用を禁止しただけで、開発・製造を放置していた。このため第二次世界大戦後は、同議定書の強化、つまりアメリカ、日本など署名のみで未批准の国の加盟と、製造を含む全面禁止が課題となった。1970年代に入って米ソが化学兵器と生物兵器の切り離しに合意し、1972年4月にまず生物毒素兵器禁止条約が調印されたため、化学兵器の禁止問題が軍縮交渉の一つの焦点として残された。

その後米ソは共同イニシアティブをとり、二国間交渉に入ったが、禁止対象化学剤の定義や検証規定をめぐり対立し、さらに「新冷戦」とよばれた1980年代の緊張の下では交渉はまったく進展しなかった。その後1985年にソ連にゴルバチョフ書記長が登場し、米ソの歩み寄りがみられるようになってきたが、そのきっかけになったのは、イラン・イラク戦争で化学兵器が使用されたことであった。さらに1991年の湾岸戦争後の査察でイラクが化学兵器を生産していることが判明し、「貧者の核兵器」とされる化学兵器の拡散が冷戦後の脅威として懸念されるようになった。1992年、ジュネーブの軍縮委員会の後身、軍縮会議で、化学兵器禁止条約(「化学兵器の開発、生産、貯蔵、および使用並びに廃棄に関する条約」)が採択され、翌1993年1月パリで署名のために各国に開放、1997年4月29日、65か国の批准を得て発効した。最大の化学兵器所有国であるロシアも1997年11月5日に批准した。2018年6月時点の加盟国は193か国・地域である。この条約はあらゆる化学兵器を全面的に禁止する徹底した画期的な軍縮条約である。使用については非締約国に対しても、また報復のための使用も含め全面的に禁じられている。化学兵器の所有国は、条約発効後2年以内に廃棄を開始、10年以内に完了しなければならない。老朽・劣化化学兵器、遺棄化学兵器の廃棄も義務づけられる。また加盟国の化学関連産業は規制される化学剤ごとに生産、保有量などを申告し、それを確認する査察等の検証措置を受けるほか、貿易も規制される。条約違反の疑惑がある場合は申立てによる査察も実施される。1997年5月6日より本部の置かれるハーグで締約国会議が開催され、執行理事会、技術事務局を含む化学兵器禁止機関(OPCW)を設置した。

[納家政嗣]

百科事典マイペディア 「化学兵器」の意味・わかりやすい解説

化学兵器【かがくへいき】

→関連項目OPCW|神経ガス|バイナリー兵器

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「化学兵器」の意味・わかりやすい解説

化学兵器

かがくへいき

chemical weapon

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...