翻訳|horst

関連語

精選版 日本国語大辞典 「地塁」の意味・読み・例文・類語

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地塁」の意味・わかりやすい解説

地塁

ちるい

horst

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「地塁」の意味・わかりやすい解説

地塁 (ちるい)

horst

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

最新 地学事典 「地塁」の解説

ちるい

地塁

horst

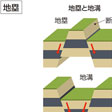

正断層で限られた,幅に比して延長の長い,両側に対して相対的に隆起した地塊。ホルストとも。E.Suess(1885)が,南ドイツのシュワルツワルトやボージュ山脈に対して初めて用いた。地塁と地溝は相伴って発生することが多いが,その場合,地塁は大きな沈降帯中の沈降から遅れた部分で,その地域の主要な構造形態は地溝である。

執筆者:杉山 明

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「地塁」の意味・わかりやすい解説

百科事典マイペディア 「地塁」の意味・わかりやすい解説

地塁【ちるい】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の地塁の言及

【断層地形】より

… 凸地形とは,断層運動に伴って生じた,周辺に比べて相対的に高い地形である。断層で両側を限られた細長い隆起地塊が地塁(山地)で,少なくとも一方の側を限られた断層地塊(山地)の一種である。これがある方向に傾いていれば傾動地塊あるいは傾動山地とよばれる。…

※「地塁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...