翻訳|fault

精選版 日本国語大辞典 「断層」の意味・読み・例文・類語

だん‐そう【断層】

- 〘 名詞 〙

- ① 岩石または地層が断ち切られて、その面(断層面)を境に両側がずれている現象。また、それによってできた割れ目。ずれ方によって正断層・逆断層・衝上(しょうじょう)断層・おしかぶせ断層・横ずれ断層などに分ける。

- [初出の実例]「断層とは今回地震に於て生したる如き地盤の破れ目の浩太なるものにして」(出典:風俗画報‐三六号(1891)濃尾越以下震災地概察報告)

- ② 比喩的に、意見などのくいちがい。ずれ。

- [初出の実例]「わたくしは世代と世代との間にある断層よりは」(出典:現代のヒューマニズム(1948)〈中島健蔵〉三)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「断層」の意味・わかりやすい解説

断層

だんそう

fault

岩石がある面に沿って破断し、両側のブロックblock(地塊)が面に沿って相対的に変位したもの。破断した面を断層面、断層を生ずる運動を断層運動とよぶ。一般には、顕微鏡下でのみ変位が確認できる規模のものは断層とはいわない。

[伊藤谷生・村田明広 2016年2月17日]

変位の向きによる断層の分類

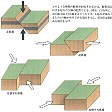

断層は、変位の大小にかかわらず、変位の向きによって分類される。断層面の傾斜方向に変位が生じた場合は、(1)正断層、(2)逆断層、(3)衝上(しょうじょう)断層の三つに分類される。断層面の走向方向に変位が生じた場合は横ずれ断層とよばれ、(4)右横ずれ断層と、(5)左横ずれ断層に分類される。

(1)正断層は、断層面が傾斜しているとき、断層の上側のブロック(上盤(うわばん))が下側のブロック(下盤(したばん))に対して、相対的にずり落ちる変位をもつ断層である。

(2)逆断層は、断層面が45度以上に傾斜した断層で、上側のブロックが下側のブロックに対して、相対的にずり上がる変位をもつ断層である。

(3)衝上断層は、断層面が45度以下に傾斜した断層で、逆断層と同じ向きの変位をもつ断層である。なお、断層面の傾斜が45度の場合には、逆断層、衝上断層のどちらを用いてもよい。逆断層では水平方向よりも上下方向の変位成分が大きく、衝上断層では逆に水平方向の変位成分が大きい。

(4)右横ずれ断層は、断層を挟んで向こう側のブロックが右に移動したものである。別の表現をすると、断層をまたいだとき、またいだ先のブロックが右に移動したものが右横ずれ断層である。

(5)左横ずれ断層は、断層を挟んで向こう側のブロックが左に移動したものである。横ずれ断層の断層面は、垂直であるか、または非常に急傾斜であることが多い。

断層は、基本的には前記五つに分類されるが、実際には、断層面の傾斜、走向のいずれとも斜交した方向の変位をもつ、斜めずれ断層が多い。このような場合は、単に斜めずれ断層とよぶよりも、「逆断層成分をもつ左横ずれ断層」とか、「左横ずれ逆断層」のように表現されることが多い。なお、前者は左横ずれ運動が主で、後者は逆断層運動が主であるときの表現である。兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)で地表に変位が現れた野島断層は、右横ずれ成分が2メートル、逆断層成分が1メートルであったので、逆断層成分をもつ右横ずれ断層となる。

断層による変位はどの位置でも平行であるとは限らず、両側のブロックで反対方向に回転している場合は、蝶番断層(ちょうつがいだんそう)とよばれる。蝶番断層で、主要な変位が傾斜方向であるとき、正断層から逆断層に移り変わる場合がある。

[伊藤谷生・村田明広 2016年2月17日]

断層運動による破砕と断層帯

一般に、1回の断層運動に伴って一つの断層面が形成されるとは限らず、同時に二つ以上の断層面が近接して生ずることがある。また断層運動は、しばしば繰り返しおこることが多い。こうして、多くの断層面がある幅の間に密集して形成される。これを断層帯とよぶ。

断層帯においては、岩石の粉砕が進行し、それに伴ってさまざまな形状の破砕岩が形成される。破砕が集中する部分を断層破砕帯という。地表近くの軟らかい被覆層や、水底下の未固結の堆積(たいせき)物の中を断層が走る場合、破砕はほとんどおこらず不連続面としての断層面のみが形成される。地表近くよりもやや深い場合は、岩石は角張った礫(れき)状に破砕され、断層角礫が断層帯に形成される。破砕が進行して粒径がおよそ粘土サイズ(約4マイクロメートル以下)にまで細粒化されると、未固結の断層ガウジfault gougeが形成される。断層ガウジは、かつて断層粘土とよばれたことがあるが、現在ではよばない。さらに深くなると、破砕した角礫や細粒物質が固結し、カタクレーサイトが形成される。地下数キロメートルないし10キロメートル以深になると、断層運動によって、再結晶を伴う流動化がおこりマイロナイトが形成される。また、急激な断層運動による摩擦熱で岩石が溶融し、シュードタキライトの脈が形成されることも知られている。断層帯においては、さまざまな深さで形成された破砕が重複していることが多い。

断層面上には、断層運動に伴う「ひっかき傷」が細い筋(すじ)として刻印されていることがある。これを条線とよび、断層変位の向きを知る有力な情報となる。また断層面が光沢をもつほど滑らかな場合は鏡肌(かがみはだ)という。

[伊藤谷生・村田明広 2016年2月17日]

断層による地表の変形

地震は断層運動の一つである。直下型地震のマグニチュードが6.5程度以上になると、断層は地表に到達し地表を変形させる。垂直変位が存在する場合は、それに相当する高度差が生じ、断層崖(だんそうがい)を形成する。繰り返し断層運動がおこると、断層崖はしだいに成長し、やがて大きな断層崖を形成する。横ずれ変位が大きい場合は、断層に沿って凹地や小隆起がつくられたり、山稜(さんりょう)・河川などの屈曲がおこる。しかしこれらの地形が純粋な形で形成されるのは、侵食作用や堆積作用が断層運動に対して相対的に弱い場合であって、日本のように侵食・堆積作用とも激しい所では、断層運動に伴う地表の変形はもっと複雑である。

[伊藤谷生・村田明広 2016年2月17日]

改訂新版 世界大百科事典 「断層」の意味・わかりやすい解説

断層 (だんそう)

fault

地層または岩石の中の割れ目を境にし,両側が相対的に変位することを断層運動といい,断層運動が起きた割れ目を断層という。相対的な変位が認められない割れ目を破断という。また破断のうちで,規則的に発達しているものは節理と呼ばれることもある。地層や岩石が急崖をなして露出している場合に,これを断層と呼ぶことがあるが,これは断崖であって,断層と呼ぶのはあやまりである。

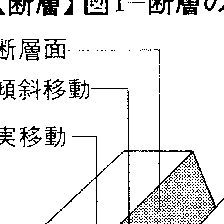

断層運動が起きた割れ目(面)を断層面という。この断層面より上側の部分を上盤(うわばん),下側の部分を下盤(したばん)という。断層面と地表面の交線を断層線と呼ぶ。断層面と水平面の交線の方向を断層の走向といい,断層面と水平面のなす角度を断層の傾斜という。また断層面に沿って両側が移動した距離を変位量または移動という。断層面をはさんで隣りあっていた2点間の断層運動後の距離を実移動といい,実移動の走向方向の成分を走向移動,傾斜方向の成分を傾斜移動という。また実移動の鉛直成分を落差という(図1)。

断層面に沿って周囲の岩石が破砕されている場合,その部分を断層破砕帯または単に破砕帯と呼ぶ。破砕帯が角ばった岩石の破片から構成されている場合,それを断層角礫と呼び,粘土状物質から構成されている場合は断層粘土と呼ぶ。また,断層面が両側の岩盤の摩擦により磨かれて光沢をもっている場合は鏡肌(かがみはだ)と呼ばれる。鏡肌の上には断層の運動方向を示唆する条線が観察されることもある。

断層地形

断層運動によって断層の両側の岩石が変位し異なる種類の岩石が接する場合や,断層破砕帯が幅広く発達している場合,さらには断層運動が生じて以降浸食作用があまり進んでいないような場合,断層に沿って特有の地形が見られることがある。このような断層特有の地形を総称して断層地形という。このうち断層運動そのものに起因するものを特に変動地形と呼んで区別することがある。断層運動によって生じた崖を断層崖と呼ぶが,これは変動地形の一つである。一方,断層運動の結果として断層をはさんで異なる岩石が接し,それらの岩石の浸食に対する抵抗の差から崖が形成されることがある。この崖は断層線崖と呼ばれ,変動地形には含まれないが断層地形の一つである。断層谷とは断層運動によって生じた谷であり,一方,断層線谷は断層破砕帯に沿って浸食が進んだ谷のことをいう。このほかにも,地溝,地塁,断層池,断層湖,断層海岸線,断層角盆地,断層盆地,断層山地など断層地形の用語は多い。

→断層地形

断層の分類

(1)ずれ方による分類 上盤が下盤に対して相対的にずり下がった場合を正断層といい(図2-a),逆にずり上がった場合を逆断層という(図2-b)。逆断層のうち断層面の傾斜が45度以下の緩傾斜の場合を衝上(しようじよう)断層といい,さらに緩傾斜の場合を押しかぶせ断層と呼ぶこともある。これらの断層はいずれも傾斜移動成分をもつものであり,縦ずれ断層(傾斜移動断層)に区分される。走向移動の卓越する断層(図2-c)を横ずれ断層または水平ずれ断層(あるいは走向移動断層)と呼ぶ。なお,これを水平断層と呼ぶむきもあるが,断層面の傾斜が垂直な断層を垂直断層ということがあり,水平断層という用語は断層面が水平であるとの誤解を生じうるので使わないほうがよい。縦ずれ断層と横ずれ断層の中間的な性格の断層を斜め移動断層という。走向に沿って正断層から逆断層へと移り変わるような断層はちょうつがい断層と呼ばれる(図2-d)。

(2)分布状態による分類 ほぼ同様の性質の断層が平行して発達する場合,その分布状態を平行断層と呼ぶ(図3-a)。走向は互いに平行であるが位置が系統的にずれている場合は雁行断層(またはエシェロン断層)という(図3-b)。正断層が平行して発達し,地層が階段状にずれている場合は階段断層という(図3-c)。逆断層が平行して発達している場合,地層は互いに覆いかさなるため覆瓦状断層と呼ばれることもある(図3-d)。火成岩の貫入などに伴って断層が放射状あるいは同心円状に発達することがあり,それぞれ放射状断層,同心円状断層(図3-e ,f)という。

(3)活動の状態による分類 断層のうち地質学的に最近の時代(おおむね第四紀後期)に繰り返し活動し,今後も活動する可能性のある断層を活断層といい,地震予知のうえで注目されている。断層が特定の地震に伴って活動したことが明らかな場合,その断層を地震断層という。1930年の北伊豆地震で活動した丹那断層や1891年の濃尾地震で活動した根尾谷断層などがその例である。北米西海岸のサン・アンドレアス断層の一部分では地震を伴わずに定常的に変位が続いているが,このような場合,その断層をクリープ性断層という。

→活断層 →地震断層

断層の活動

断層運動は地震活動と密接な関係があり,地震の発生は断層運動そのものであることが明らかにされてきた。1回の地震による変位量は数mであり,日本では濃尾地震のときに記録された8mが最大である。同じ場所で繰り返し地震の発生する間隔,すなわち断層運動の再来周期は,最近の研究で数百年~数千年であることが明らかにされつつある。断層の長期間の平均的な変位速度は活発な断層の場合で1000年あたり数mである。サン・アンドレアス断層のクリープの速度は年間3cmである。

執筆者:衣笠 善博

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

最新 地学事典 「断層」の解説

だんそう

断層

fault

岩石の破壊によって生ずる不連続面のうち,面に平行な変位のあるもの。力学的には,岩石の剪断破壊を表す。この不連続面を断層面といい,その向きを走向と傾斜(または倒角)で表す。断層の両側の部分(盤という)の変位(方向と量)を示すのは実移動で,これの各方向の成分に走向移動・傾斜移動などがある。実移動の方向にかかわらず,断層をある特定の断面でみたときの見かけの変位を隔離という。断層は分類の基準によってさまざまの名で呼ばれ,鉛直断面でみた見かけのずれによって正断層・逆断層に(ただし,これらの語には違った定義を与える人もある),断層面と地層面との幾何学的な関係によって走向断層・傾斜断層などに,実移動の方向によって走向移動断層・傾斜移動断層などに,地域的な地質構造との関係によって横断断層・縦走断層などに,また断層群の分布の形によって平行断層(parallel fault)・放射状断層(radial fault)・雁行状断層・共役断層などに分ける。応力と運動の関係に基づいて成因的に分類したものには,重力断層・衝上断層・走向移動断層などがある(M.P.Billings, 1954)。正断層・逆断層をはじめ,古くからの術語については著しい混乱があるので,国際地質学会議(1967)は厳密な幾何学的分類を次のように提案した。

1)移動の方向がわかっている場合

a)strike-slip fault(走向移動断層)

イ right-slip ロ left-slip

b)dip-slip fault(傾斜移動断層)

イ normal-slip ロ reverse-slip

c)oblique-slip fault(斜め移動断層)

イ right-normal-slip ロ left-normal-slip

ハ right-reverse-slip ニ left-reverse-slip

2)実移動の方向にかかわらず,隔離のセンスによる場合

a)strike-separation fault(走向隔離断層)

イ right-separation ロ left-separation

b)dip-separation fault(傾斜隔離断層)

イ normal-separation ロ reverse-separation

参考文献:J.G.Dennis,ed.(1967) Intern.tectonic dictionary, Am. Ass. Petr.Geol.[小玉 喜三郎]

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「断層」の意味・わかりやすい解説

断層

だんそう

fault

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「断層」の意味・わかりやすい解説

断層【だんそう】

→関連項目地溝|地質構造線|落盤

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

デジタル大辞泉プラス 「断層」の解説

断層〔詩集〕

断層〔小説〕

世界大百科事典(旧版)内の断層の言及

【地震災害】より

… 地震そのものが地球表面の振動を伴う現象であるから,それに関連する次のような被害が一次的に発生する(ただし,上記の理由で,必ずしも災害であるとは限らない)。(1)断層 地震の原因であるとも考えられている。日本の例では,濃尾地震(1891)における根尾谷断層が特に有名で,垂直方向のずれは6mにも達した。…

【節理】より

…岩石の割れ目や破断面で,それに沿うずれ(変位)がないか,あるいはほとんど認められないもの。面に平行なずれのあるものを断層という。花コウ岩や厚い塊状砂岩などのような均質な岩石の場合には,ずれを認定する手がかりがないので,鏡肌や断層粘土あるいは断層角礫など断層に伴う諸特徴が認められない限り,両者を区別するのはむつかしい。…

※「断層」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...