精選版 日本国語大辞典 「式亭三馬」の意味・読み・例文・類語

しきてい‐さんば【式亭三馬】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「式亭三馬」の意味・わかりやすい解説

式亭三馬

しきていさんば

(1776―1822)

江戸後期の洒落本(しゃれぼん)・滑稽本(こっけいぼん)・黄表紙(きびょうし)・合巻(ごうかん)作者。本名菊地久徳、また太輔(泰輔)(たいすけ)。通称西宮太助(にしのみやたすけ)。別号本町庵(ほんちょうあん)、四季山人(しきさんじん)、哆囉哩楼(たらりろう)など。江戸・浅草田原町に生まれた。父の茂兵衛は板木(はんぎ)師で、八丈小島為朝(ためとも)大明神の祠官(しかん)菊地壱岐守(いきのかみ)の庶腹という。早く書肆(しょし)に奉公して戯作(げさく)に親しみ、若くして戯作者となった。淡泊な性格で、市井(しせい)の江戸人らしく、酒好きでけんか早く、かんしゃくもちであったと伝えられるが、商才もあり、日本橋本町に売薬・化粧品の店を経営して、自身創案の化粧水「江戸の水」や歯みがき粉を売り出して成功している。一子虎之助(とらのすけ)も式亭小三馬と称して、戯作者であった。

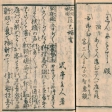

処女作は19歳で発表した黄表紙『天道浮世出星操(てんとううきよのでづかい)』(1794)であり、以後江戸戯作の正統を自認して、寛政(かんせい)の改革以前の、軽妙な機知と洒落を生命とした黄表紙の作風を継承しているが、時流には勝てず、流行の敵討物(かたきうちもの)『雷太郎強悪物語(いかずちたろうごうあくものがたり)』(1806)を発表し、合巻形式流行のきっかけをつくった。洒落本も執筆し、『辰巳婦言(たつみふげん)』(1798)その他は、流行の客と遊女の真情を描く作風に従いながら、細密な写生に特色をみせている。ほかに読本(よみほん)の作もあるが、本領は滑稽本であった。1806年(文化3)刊の『戯場粋言幕之外(げじょうすいげんまくのそと)』『酩酊気質(なまえいかたぎ)』を最初として、『浮世風呂(うきよぶろ)』『浮世床(うきよどこ)』の代表作のほか、『早替胸機関(はやがわりむねのからくり)』(1810)、『客者評判記(きゃくしゃひょうばんき)』(1811)、『四十八癖(しじゅうはちくせ)』(1812)、『一盃綺言(いっぱいきげん)』(1813)、『人間万事虚誕計(にんげんばんじうそばっかり)』(1813)、『古今百馬鹿(ここんひゃくばか)』(1814)などがある。それらは当時流行の江戸落語と技法的につながるものが多く、いずれも日常生活の人間の性癖、心の表裏を、ことばつきや動作まで彷彿(ほうふつ)させるような徹底した写生で、会話を主とした文章で描き、皮肉な笑いをたたえている。十返舎一九(じっぺんしゃいっく)の『道中膝栗毛(どうちゅうひざくりげ)』(初編、1803)のように、特殊な人物を創造しての、つくられた笑いでなく、一般社会の人々の日常生活を精細に描くことから浮かび上がる微苦笑が、三馬の滑稽本の笑いであった。

[神保五彌]

『「三馬の芸術」(『潁原退蔵著作集17』所収・1980・中央公論社)』

改訂新版 世界大百科事典 「式亭三馬」の意味・わかりやすい解説

式亭三馬 (しきていさんば)

生没年:1776-1822(安永5-文政5)

江戸後期の洒落本・滑稽本・黄表紙・合巻作者。姓は菊地,名は久徳,または太(泰)輔,通称は西宮太助。別号は本町庵(ほんちようあん),四季山人,哆囉哩楼(たらりろう)主人など。江戸浅草田原町に生まれた。父茂兵衛は八丈小島の為朝明神の祠官菊地壱岐守の庶子というが,板木師であった。幼くして戯作を好み,書肆堀野屋に奉公し,またおなじく万屋(よろずや)に聟入りしたこともあり,戯作の修業を積んだ。のち旧主堀野屋の妹と結婚して虎之助(式亭小三馬)をもうけ,日本橋本町に化粧品・売薬店を経営して化粧水〈江戸の水〉,売薬〈仙方延寿丹〉などを売り出して成功するなど,商才もあった。

1794年(寛政6)刊の《天道浮世出星操(てんどううきよのでづかい)》を処女作とする黄表紙では,火消人足の喧嘩に取材して筆禍事件を起こした《俠太平記向鉢巻(きやんたいへいきむこうはちまき)》(1799)また草双紙の変遷を巧妙に扱った《稗史億説年代記(くさぞうしこじつけねんだいき)》(1802)などが有名である。洒落,滑稽の黄表紙の正統を守った作風で,まじめさとストーリーの興味を第一とする寛政改革後の黄表紙の傾向に反発しているが,時流に抗しきれず,典型的な敵討物《雷太郎強悪物語(いかずちたろうごうあくものがたり)》(1806)を発表,合巻形式流行の端緒をつくった。また98年(寛政10)刊《辰巳婦言(たつみふげん)》を初作として洒落本数作を発表するが,1806年(文化3)に滑稽本の処女作《戯場粋言幕之外(げじようすいげんまくのそと)》《酩酊気質(なまえいかたぎ)》を発表,以後,資質にあった滑稽本の作者として活躍する。代表作《浮世風呂》《浮世床》のほか,江戸庶民の日常生活に取材して,人間の性癖・気質や心の表裏などを徹底した写生で会話を主として描き,皮肉な笑いを打ち出した《早替胸機関(はやがわりむねのからくり)》(1810),《四十八癖》(1812-13),《人間万事虚誕計(にんげんばんじうそばつかり)》(1813),《古今百馬鹿》(1814)などがある。それらは十返舎一九のように特異な人物を主人公とした笑いではなく,俗人の日常の生活の中に人間の弱点を見いだし,それを精細に描くことで世相の批判に及び,読者の微苦笑を誘うものであった。

執筆者:神保 五弥

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「式亭三馬」の意味・わかりやすい解説

式亭三馬【しきていさんば】

→関連項目烏亭焉馬|為永春水

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「式亭三馬」の意味・わかりやすい解説

式亭三馬

しきていさんば

[没]文政5(1822).閏1.6. 江戸

江戸時代後期の戯作者。本名,菊地久徳。号,四季山人,遊戯道人,たら哩楼 (たらりろう) ,本町庵など。少年時から書店に奉公して戯作とかかわり,寛政6 (1794) 年黄表紙『天道浮世出星操 (てんどううきよのでずかい) 』などで文壇に登場。同 11年『侠太平記向鉢巻 (きゃんたいへいきむこうはちまき) 』が江戸火消し人足のけんかをモデルとしたことから筆禍事件を起し,50日の手鎖に処せられた。文化3 (1806) 年刊『雷太郎強悪 (いかずちたろうごうあく) 物語』は合巻 (ごうかん) の嚆矢とされる。同6年の滑稽本『浮世風呂』は精細な写実によるおかしみで人気を博し,同趣向の『浮世床』と並んで三馬の代表作となった。江戸,本町2丁目に化粧品店を営む一方,黄表紙,洒落本,滑稽本など数多くの作品を刊行。ほかに洒落本『辰巳婦言 (たつみふげん) 』,滑稽本『親讐胯膏薬 (おやのかたきうちまたこうやく) 』 (05) ,『酩酊気質 (なまえいかたぎ) 』 (06) などの作品がある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「式亭三馬」の解説

式亭三馬

しきていさんば

1776~1822.閏1.6

江戸後期の戯作(げさく)者。本名は菊地泰輔。父は江戸の版木師。9歳で書肆に奉公。19歳で黄表紙「天道浮世出星操(てんどううきよのでづかい)」「人間一心覗替繰(のぞきからくり)」を発表したが,「侠太平記向鉢巻(きゃんたいへいきむこうはちまき)」で筆禍をうけた。売薬店を経営する一方で,洒落本「辰巳婦言(ふげん)」「船頭深話(しんわ)」も手がけるが,本質は合巻や滑稽本にあり,「雷(いかずち)太郎強悪物語」は合巻の嚆矢となった。また八文字屋本風の滑稽本「酩酊気質(なまえいかたぎ)」は生酔いを写して新境地を開き,庶民の社交場での会話を活写した「浮世風呂」「浮世床」などで,筆禍の時代を生きる戯作者の一つの方向性を提示した。そこには江戸弁を表記するための工夫もあり,国語学的にも貴重とされる。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「式亭三馬」の解説

式亭三馬 しきてい-さんば

安永5年生まれ。書肆(しょし)ではたらき,のち古本屋,薬屋をいとなむ。19歳で黄表紙「天道浮世出星操(てんどううきよのでづかい)」を発表以来,合巻,滑稽(こっけい)本を中心に百数十点を発表。代表作に「侠太平記向鉢巻(きやんたいへいきむこうはちまき)」「浮世風呂」「浮世床」など。文政5年閏(うるう)1月6日死去。47歳。江戸出身。姓は菊地。名は泰輔。字(あざな)は久徳。通称は西宮太助。別号に遊戯堂,四季山人など。

【格言など】世の中は化け物は怖(こお)ないが馬鹿ものがこわいという(「浮世床」)

旺文社日本史事典 三訂版 「式亭三馬」の解説

式亭三馬

しきていさんば

江戸後期の滑稽本作者

本名菊地泰輔,通称西宮太助。別号四季山人・本町庵など多数。江戸浅草の人。洒落本・黄表紙・合巻・読本 (よみほん) も書いたが,日常会話の応酬を写実的に描き,江戸庶民の生態を鋭くスケッチした滑稽本『浮世風呂』『浮世床』が特に有名。十返舎一九 (じつぺんしやいつく) とともに滑稽本の二大作家。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の式亭三馬の言及

【仇∥婀娜】より

…江戸末期の美意識。浮気やいろっぽさを意味する〈仇〉に女性の姿態のしなやかさやたおやかさを表す漢語の〈婀娜〉を当てたのは,式亭三馬を嚆矢(こうし)とするが,この語はやがて為永春水の人情本で江戸下町の女性のやや頽(くず)れた官能美を表現する言葉として盛んに用いられる。〈いき〉の美学を支える〈意気地〉と〈張(はり)〉が弛緩しはじめたときに,〈あだ〉の美感があふれだすのである。…

【雷太郎強悪物語】より

…10冊。式亭三馬作,歌川豊国画。1806年(文化3)刊。…

【浮世絵類考】より

…浮世絵研究の基礎的な文献として価値が高い。1790年(寛政2)ころ大田南畝が原撰し,1800年笹屋邦教が〈始系〉を付記,さらに02年(享和2)山東京伝が〈追考〉を加え,文政年間(1818‐30)式亭三馬が増補した。以上をもとに,33年(天保4)渓斎英泉が《無名翁随筆》(別名《続浮世絵類考》),44年(弘化1)斎藤月岑が《増補浮世絵類考》,68年(明治1)竜田舎秋錦が《新増補浮世絵類考》を,それぞれ書きついでいる。…

【浮世床】より

…滑稽本。式亭三馬作。歌川国直画。…

【浮世風呂】より

…4編9冊。式亭三馬作。北川美丸(よしまる)・歌川国直画。…

【客者評判記】より

…滑稽本。式亭三馬作,歌川国貞画。1811年(文化8)正月刊。…

【稗史億説年代記】より

…3冊。式亭三馬画作。1802年(享和2)刊。…

【滑稽本】より

…以後この種の作品が続いて出るが,封建社会の矛盾を暴露した風来山人作の《風流志道軒伝》(1763)以後は,洒落本や黄表紙に押されていく。だが,91年(寛政3)の洒落本弾圧もあって,滑稽本は文化・文政(1804‐30)のころ全盛期を迎え,《東海道中膝栗毛》の十返舎一九,《浮世風呂》の式亭三馬,《花暦八笑人》の滝亭鯉丈(りゆうていりじよう)らが活躍する。道中記の形式で主人公の滑稽な行動を描く《膝栗毛》,舞台を固定し,雑多な登場人物の行動を克明に描く《浮世風呂》,両者を折衷した形の《八笑人》と,3人の作風はそれぞれ特徴をもつが,後続の作者,《七偏人(しちへんじん)》の梅亭金鵞(ばいていきんが),《西洋道中膝栗毛》(初編1870),《安愚楽鍋(あぐらなべ)》(初編1871)の仮名垣魯文(かながきろぶん)などは3人の亜流で,新しい発展は見られない。…

※「式亭三馬」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...