精選版 日本国語大辞典 「徳川家斉」の意味・読み・例文・類語

とくがわ‐いえなり【徳川家斉】

改訂新版 世界大百科事典 「徳川家斉」の意味・わかりやすい解説

徳川家斉 (とくがわいえなり)

生没年:1773-1841(安永2-天保12)

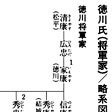

江戸幕府11代将軍。三卿の一橋治済(はるさだ)の長男。幼名豊千代。母は岩本氏。1781年(天明1)10代将軍家治の養子に迎えられ,86年将軍職を継いだ。将軍家治は俊才の名が高かった三卿田安家の定信に嘱望したが,田沼意次は自己の権勢を維持するため定信を田安家から白河藩松平氏の養子へ追い出し,豊千代を家治の養子にすえた。豊千代が11代将軍家斉となると松平定信はその後見を命ぜられ,その深い学殖や白河藩主としての体験を生かして補導した。

家斉の治世は文化・文政期(1804-30)から天保初年にかけた約50年に及び,歴代将軍中もっとも長かったが,定信の補導下にあったその初期と,家斉の親政が行われた後期とでは,幕政の緩みは時代の下るほど顕著となった。とくに1837年(天保8)家斉が将軍職を次男家慶に譲っても引き続き幕政の実権を握り,いわゆる大御所政治を実施した時期がもっともはなはだしかった。

家斉の大奥生活を中心とした華美・驕奢に象徴されるような側近による幕政の私物化は,幕府財政の行詰りをいっそう深刻化した。貨幣悪鋳などによる安易な切抜け策は金融市場の拡大に資するところがあったが,他方,商業高利貸資本と政治との癒着に拍車を加えた。家斉はかならずしも凡庸な君主ではなかったが,幕政の退廃に有効に対処できず,大御所政治の象徴として大奥に爛熟の生活を送った。家斉の側妾は40人といわれ,このうち家斉の子を生んだのは16人で,御台所と合わせ17人の腹から55人の子が生まれた。家斉の大奥における性生活の特質を浮彫にしている。文化文政時代はまた,江戸を舞台とする町人階級の文化を成熟させたが,それは地方に波及し,郷土色豊かな郷土文化が形成されたのは民衆の活力を物語るものである。

幕藩制の危機は19世紀30~40年代の天保期に入るといちだんと進行し,〈内憂(国内的危機)〉と〈外患(対外的危機)〉とが統一的に自覚されるようになった。天保の飢饉,百姓一揆,大塩の乱と,北方問題,アヘン戦争などとが同一の危機意識からとらえられた。しかし家斉はそうした危機感にはほとんど無関心のまま,41年69歳をもって長逝する。

執筆者:北島 正元

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「徳川家斉」の意味・わかりやすい解説

徳川家斉

とくがわいえなり

(1773―1841)

江戸幕府第11代将軍。御三卿(ごさんきょう)の一つ一橋(ひとつばし)家の2代治済(はるさだ)の四男。母は岩本氏で於富之方(おふくのかた)という。安永(あんえい)2年10月5日誕生。幼名は豊千代。1781年(天明1)10代将軍家治(いえはる)の養子となって西の丸に移り、家斉と命名。翌1782年従二位(じゅにい)大納言(だいなごん)。1787年、前年の家治の死去に伴い、わずか15歳で将軍となる。前代からの権臣田沼意次(たぬまおきつぐ)を排して側用人(そばようにん)政治を否定し、白河藩主松平定信(まつだいらさだのぶ)を老中首座として、本百姓経営の再建、農村復興を中心とした寛政(かんせい)の改革を断行した。しかし、風俗、出版、思想に対する厳しい統制と相まって、幕府内部に不満が充満し、尊号(そんごう)事件と大御所事件を契機に定信は退陣した。かわって田沼派の側用人が台頭し、いわゆる大御所時代が出現した。大奥の華美驕奢(きょうしゃ)な生活は文化・文政(ぶんかぶんせい)期(1804~30)の文化を生んだが、ふたたび賄賂(わいろ)が横行し、権力は腐敗、幕府財政はいっそう窮乏した。無宿者や博徒(ばくと)が横行し、農村分離は進行したが、天保(てんぽう)年間(1830~44)の大飢饉(だいききん)に有効な対策を打てず、百姓一揆(ひゃくしょういっき)、打毀(うちこわし)が激発、1837年(天保8)には大塩平八郎の乱が起こった。同年家斉は将軍職を二男家慶(いえよし)に譲ったが、なお大御所として政治の実権を握った。天保12年閏(うるう)正月晦日(みそか)没。69歳。東叡山(とうえいざん)に葬る。法号は文恭院(ぶんきょういん)。正室は近衛(このえ)前右大臣経煕(つねひろ)の養女、実は島津重豪(しげひで)の女(むすめ)(寔子(たたこ))。勢真院以下多数の側室をもち、55人の子女を生ませたことで知られる。

[藤野 保]

百科事典マイペディア 「徳川家斉」の意味・わかりやすい解説

徳川家斉【とくがわいえなり】

→関連項目明石藩|島津重豪|沼津藩

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「徳川家斉」の意味・わかりやすい解説

徳川家斉

とくがわいえなり

[没]天保12(1841).閏1.30. 江戸

江戸幕府 11代将軍 (在職 1787~1837) 。一橋治斉の長男。母は岩本正利の娘。幼名は豊千代。院号は文恭院。天明1 (1781) 年 10代将軍家治の養子となり,同7年4月 15日将軍宣下。将軍になってからは前代からの権臣田沼意次を排して,白河城主松平定信を老中首座に抜擢し,寛政の改革を行なった。定信の引退後は親政し,いわゆる文化文政時代 (→化政文化 ) を現出。側室 40人,子女 55人を数え,大奥の豪奢は最高潮に達した。賄賂が横行し,幕政は腐敗し,財政は窮乏化した。文政 10 (1827) 年3月 18日在職 40年に及んだ機会に太政大臣に昇進。奢侈な風潮は一向にやまず,幕府の財政はますます窮乏化した。天保年間 (30~44) に諸国に大飢饉が起ったが,幕府は有効な救済策を講じず,天保8 (37) 年には大塩平八郎の乱が起るにいたった。同年4月2日家慶に将軍職を譲ったが,大御所として政治の実権を握っていた。 (→大御所時代 )

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「徳川家斉」の解説

徳川家斉

とくがわいえなり

1773.10.5~1841.閏1.7

江戸幕府11代将軍(在職1787.4.15~1837.4.2)。父は御三卿の一橋治済(はるさだ)。母は側室慈徳院。幼名豊千代。法号文恭院。10代将軍家治は,田安家の定信を世子に望んだが,定信は田沼意次によって白河松平家に養子にだされ,1781年(天明元)家斉が世子となる。86年家治の死去により将軍職を継ぐ。翌年白河藩主松平定信が老中首座に就任。寛政の改革が始まる。定信の失脚後,老中首座松平信明(のぶあきら)が改革路線を一応引き継いだが,1818年(文政元)家斉側近の水野忠成(ただあきら)が老中首座になると,田沼時代末期のような賄賂・情実の政治が行われた。側室通算40人,子女55人をもうけ豪華な生活を送り,37年(天保8)隠居したが大御所(おおごしょ)として実権を握った。死後(発喪は閏正月30日),天保の改革が始まる。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「徳川家斉」の解説

徳川家斉 とくがわ-いえなり

安永2年10月5日生まれ。三卿(さんきょう)の一橋治済(はるさだ)の長男。母はお富の方(慈徳院)。徳川家治(いえはる)の養子となり,天明7年将軍職をつぐ。松平定信(さだのぶ)を老中首座とし寛政の改革を断行,のち親政をおこなう。隠退後も実権をにぎり,大御所時代といわれる。文化・文政時代には町人文化が成熟した。天保(てんぽう)12年閏(うるう)1月7日死去(発喪は閏1月30日)。69歳。幼名は豊千代。法号は文恭院。

旺文社日本史事典 三訂版 「徳川家斉」の解説

徳川家斉

とくがわいえなり

江戸幕府11代将軍(在職1787〜1837)

親藩御三卿の一橋家出身。将軍在職50年,その初世は松平定信が老中首座,将軍補佐として寛政の改革(1787〜93)を断行した。しかし定信退陣後,将軍の生活が豪奢になり,側室通算40人,子女55人をもうけ,政治の綱紀もゆるみ,放漫政治が展開。隠居後もその死まで大御所として実権をふるい,いわゆる大御所時代を現出した。この間外国船の来航がしきりで,1825年には異国船打払令が出された。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

367日誕生日大事典 「徳川家斉」の解説

徳川家斉 (とくがわいえなり)

江戸時代後期の江戸幕府第11代の将軍

1841年没

出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の徳川家斉の言及

【大御所政治】より

…前将軍が隠退後も在職中と同様の実権をもち,政治をとりつづけること。鎌倉時代初めは将軍の父の屋敷を大御所と呼んだが,やがて将軍の父その人,あるいは前将軍をも大御所と呼ぶようになった。大御所政治という言葉は,この点に着目して後世の史家が特定の大御所のそれについてつけた呼び名である。室町幕府3代将軍足利義満は将軍を義持に譲って京都北山の新邸に移ったのち,出家して官職に拘束されない自由な立場から実権を振るったが,これを大御所政治と呼ぶ史家は少ないようである。…

【天保改革】より

…江戸時代後期の天保年間(1830‐44)に行われた幕政改革,藩政改革の総称。領主財政の窮乏・破綻,天保の飢饉を契機とした物価騰貴,一揆の激発などの社会的動揺,外国船来航による対外的危機などを克服し,幕藩体制の維持存続を目ざして行われた。天保の幕政改革は,享保・寛政のそれとともに江戸の三大改革とも称される。

[幕政改革の開始と諸政策]

天保初年の凶作飢饉は米価の高騰を招き,農村と都市の下層民を貧窮に陥れた。…

【中野碩翁】より

…江戸後期の旗本。11代将軍徳川家斉の寵臣。名は定之助清茂。…

【文化文政時代】より

…江戸時代後期,第11代将軍徳川家斉(いえなり)治下の文化・文政年間(1804‐30)を中心とした時代。略して化政期ともいう。…

※「徳川家斉」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...