精選版 日本国語大辞典 「三日月」の意味・読み・例文・類語

みか‐づき【三日月】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- ① 陰暦で、毎月の第三日の夜に出る月。その月になって三日めごろに出る細い月。新月。眉月(まゆづき)。また、広く一般的に陰暦の月末と月初め頃に出る細い月。

- [初出の実例]「大伴宿禰家持初月歌一首 振仰(ふりさ)けて若月(みかづき)見れば一目見し人の眉引(まよひき)思ほゆるかも」(出典:万葉集(8C後)六・九九四)

- 「終日有二細雨一。以レ故三日月在二雲中一不レ見」(出典:蔭凉軒日録‐延徳二年(1490)正月三日)

- ② 特に、陰暦八月三日の夜の月。《 季語・秋 》

- [初出の実例]「三日月やあさひるいねて宵まとひ」(出典:俳諧・山の井(1648)秋)

- ③ =みかづきがた(三日月形)

- [初出の実例]「月立ちてただ三日月(みかづき)の眉根(まよね)掻き日(け)長く恋ひし君に逢へるかも」(出典:万葉集(8C後)六・九九三)

- ④ 女子の眉毛の異称。みかづきまゆ。

- [初出の実例]「三日月を二つこそげるおしい事」(出典:雑俳・川傍柳(1780‐83)一)

- ⑤ 「こづめ(小爪)②」のこと。

- ⑥ 遊里で、遊女が最初にちょっと顔を出しただけで、それ以後まったく姿を見せないこと。また、その遊女。三日月女郎。

- [初出の実例]「さまはさんやの三日月さまよ、宵にちらりと手拭にべにのついたを見たばかり」(出典:常磐津・帯文桂川水(お半長右衛門)(1796))

- ⑦ 紙燭(しそく)のあかりを、①の形に見せるもの。〔万宝鄙事記(1705)〕

- ⑧ 能面の一つ。怨霊(おんりょう)を表わした男面。「舎利(しゃり)」などの前ジテ、「船弁慶(ふなべんけい)」「田村」「項羽」などの後ジテに用いられる。「高砂」「弓八幡(ゆみやわた)」などの神舞物の後に替面(かえめん)として用いられることもある。

- ⑨ 弁才船など、近世の大型荷船の艫屋形の軒にある①の形をした破風(はふ)の俗称。〔菱垣廻船歓晃丸図解略説(1911)〕

- ① 陰暦で、毎月の第三日の夜に出る月。その月になって三日めごろに出る細い月。新月。眉月(まゆづき)。また、広く一般的に陰暦の月末と月初め頃に出る細い月。

- [ 2 ] 葉茶壺の一つ。大名物。呂宋(るそん)壺の類で、大瘤(ふく)れが七つあり、少し傾いた姿なので、この名がある。本能寺の変で焼失。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「三日月」の意味・わかりやすい解説

三日月(佐賀県)

みかづき

佐賀県のほぼ中央部、小城(おぎ)郡にあった旧町名(三日月町(ちょう))。現在は小城市三日月町地区で、市の北東部を占める。旧三日月町は、1969年(昭和44)町制施行。2005年(平成17)小城、牛津(うしづ)、芦刈(あしかり)の3町と合併して市制施行、小城市となった。『和名抄(わみょうしょう)』の郷名(ごうめい)に甕調(みかつき)とある。地域の大部分は佐賀平野に広がり、わずかに北端が天山(てんざん)山地にかかる。JR長崎本線と国道34号が南部を東西に、JR唐津(からつ)線と国道203号が西部を南北に通り抜け、南端に久保田(くぼた)駅、西端に小城駅がある。開発の歴史は古く、小城炭鉱の鉱害復旧で発見された土生遺跡(はぶいせき)は、弥生(やよい)期の平地農耕集落遺跡で国指定史跡となっており、周囲は遺跡公園として整備されている。古代の条里制地割は圃場(ほじょう)整備で姿を消したが、四条、五条などの遺称地名が残る。1967年には産米集団統一栽培などで朝日農業賞に輝き、以後佐賀農業のモデル地区をなす。かつては月給制農家で知られた。北麓(ほくろく)にミカン栽培、平野部は米作のほか蔬菜(そさい)園芸や畜産などをみる。隣接する佐賀市などへの通勤者も多く、住宅団地の造成が進む。

[川崎 茂]

『『三日月町史』(1985・三日月町)』

三日月(兵庫県)

みかづき

兵庫県西部、佐用郡(さようぐん)にあった旧町名(三日月町(ちょう))。現在は佐用町の南東部を占める一地区。1934年(昭和9)町制施行。1955年(昭和30)三日月町は大広村と合併。2005年(平成17)佐用町に合併。JR姫新線(きしんせん)と国道179号(出雲(いずも)街道)が東西に走る。地域の80%が山地で、わずかに千種(ちくさ)川の支流志文(しぶみ)川などに沿って平地が開ける。江戸時代、乃井野(のいの)は三日月藩森氏1万5000石の陣屋町、中心集落の三日月は出雲街道の宿場町であった。米作中心から近年ではナス、ブドウ栽培などに移り、高原牧場や観光クリ園もある。最明寺(さいみょうじ)の木造北条時頼(ときより)坐像(ざぞう)は国指定重要文化財。

[大槻 守]

『『三日月町史』全7巻(1964~1983・三日月町)』

百科事典マイペディア 「三日月」の意味・わかりやすい解説

三日月[町]【みかづき】

三日月[町]【みかつき】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「三日月」の意味・わかりやすい解説

三日月

みかづき

三日月

みかづき

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「三日月」の意味・わかりやすい解説

三日月 (みかづき)

crescent moon

日没後の西の空低くにかかる鎌のように細い月をいう。月は一般に朔(新月)を含む前後3日間は見えず,旧暦3日にはじめて見えることが多い。なお,新月時の月面は満月から地球がうけるよりも80倍も強い地球の照返しをうけると計算されるが,新月に近いこのころの月も地球の強い照返しのために,直接太陽に照らされない球面がほのかに青白く見える。

執筆者:森 巧

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

デジタル大辞泉プラス 「三日月」の解説

三日月

歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典 「三日月」の解説

三日月

みかずき

- 作者

- 村上浪六

- 補作者

- 福地桜痴

- 初演

- 明治36.11(東京・歌舞伎座)

出典 日外アソシエーツ「歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典」歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の三日月の言及

【能面】より

…(3)は年齢や霊的な表現の濃淡で区別される。瘦男(やせおとこ)や蛙(かわず)は死相を表し,三日月や阿波男,怪士(あやかし)などは神性の表現に特徴がある。平太(へいた)と中将は特に武将の霊に用い,頼政や景清,俊寛など特定の人物への専用面も現れた。…

【村上浪六】より

…早く父を失い,母の手で育てられた。少年時代よりさまざまな境遇に転変の生活を送ったが,1890年《郵便報知新聞》に入社,翌91年同紙の日曜付録〈報知叢話〉に《三日月》を発表,主人公の男だて三日月次郎吉の痛快な活躍ぶりが読者に喜ばれ,幸田露伴の作かとまでもてはやされた。その後,朝日新聞社の専属作家となり,多くの任俠小説を書き,明治20年代の〈撥鬢(ばちびん)小説〉の大家と仰がれた。…

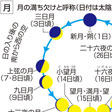

【月】より

…新月の月は太陽とほぼ同じく東の空から出て夕方西の空に入る。これから3日ほどたつと西のほうだけが輝く三日月になり,夕方太陽の沈んだ直後に西の空に見える。新月から1週間もたつと半分だけ輝く上弦の半月になり,夕方太陽が西に沈むころに南中する。…

※「三日月」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...