日本芸能の種目名。通常,猿楽能を指す。広義には歌舞劇の一般名で,ほかに田楽能(でんがくのう)(田楽)があり,延年の歌舞劇を便宜上,延年能と呼ぶこともある。猿楽能は,南北朝時代から室町時代初期にかけて発達し,江戸時代中期にほぼ様式の完成を見たが,他の能はこうした発達を遂げないままに終わった。以下,猿楽能についてだけ述べる。猿楽能は屋根のある専用舞台をもち,面(おもて)を用い,脚本,音楽,演技に独自の様式を備え,猿楽狂言(通常,単に狂言と称する)と併演する芸能である。

歴史

上古に大陸から輸入された散楽(さんがく)は,曲技,歌舞,物まねなど雑多な内容を含むものだったらしいが,平安時代に笑いの芸能に中心が移り,発音も〈さるがく〉と変わり,文字も猿楽,申楽などと書かれるようになった。その発達を遂げたものが狂言である。一方,寺院の春の法会(ほうえ)における呪師作法(しゆしさほう)に関連して,修法の意義を演技・演舞によって示す役目を,猿楽者に任せるようになったらしい。これを呪師猿楽といい,激しい動きを見せるものだったようだが,その内容には不明な点が多い。また,老翁の姿の神が訪れて祝福を与えるという芸能は,各地方に古くから存在したと考えられるが,その老翁を猿楽者が勤める慣例ができた。これが翁猿楽(おきなさるがく)で,父尉(ちちのじよう),翁,三番叟(さんばそう)の三老翁が順演する《式三番(しきさんばん)》として様式が定着した。ただし南北朝時代から以降は,特殊な神事能のほか父尉を省くようになった。鎌倉時代後半には,各地の寺社に縁を求めて猿楽座が作られるようになり,あらたに能という歌舞劇を始めた。この能の形成には,呪師猿楽や翁猿楽の影響が大きいと考えられるが,具体的な形成過程はわかっていない。

南北朝時代には,諸国の猿楽座の中で大和猿楽と近江猿楽が際立つ存在だった。大和猿楽の中心は興福寺支配の4座,すなわち円満井(えんまい),坂戸,外山(とび),結崎(ゆうざき)の座で,これが後に金春(こんぱる)座(金春流),金剛座(金剛流),宝生座(宝生流),観世座(観世流)と呼ばれるようになる。結崎座を率いる観世という名の役者(後の観阿弥)は,技芸抜群のうえくふうに富み,将軍足利義満の愛顧を得て京都に進出し,座勢を大いに伸ばした。観阿弥の功績は,物まね本位だった大和猿楽に,近江猿楽や田楽の歌舞的に優れた面をとり入れたこと,伝統であった強い芸風を幽玄(優美とほぼ同義)な芸風に向かわせたこと,リズムを主とした曲舞(くせまい)の曲節を導入したことなどである。観阿弥は南北朝末に死ぬが,その子である後の世阿弥(ぜあみ)は,父に劣らぬ才能をもち,能をいっそう高度な舞台芸術に育てた。とくに夢幻能という様式を完全な形に練り上げたことと,能の道の理論的裏付けとしての約20種の著述を残したことは不滅の功績である。近江猿楽には犬王(いぬおう)(後の道阿弥)という幽玄風の名手が出たが,後継者に恵まれず,室町中期から急速に衰えた。一方,大和猿楽は観世座を先頭に他の3座も力を伸ばし,観世元雅(もとまさ),金春禅竹(ぜんちく),観世信光(のぶみつ)らがそれぞれの持ち味の作能を行うなどして,他の地方の猿楽を圧倒した。

桃山時代の豊臣秀吉は大の能好きで,猿楽者の保護に気を配り,みずから舞台にも立った。江戸時代になると,大和猿楽の4座は江戸幕府の直接支配下に入り,その典礼の能を勤めることが第一の任務となった。なお,このころ喜多(きた)七大夫が一流(喜多流)の創立を許され,併せて〈四座一流〉と称された。また座の制度のほかに,シテ方,ワキ方など専門別の役籍が定められ,各役籍に数個の流派が確立した。流派には家元があって芸を統制し,習事(ならいごと),免状,伝授手続きなどの形式が整えられた。また,急な用命に応ずる必要から,常備演目が定められ,他の演目は廃絶され,新作の上演はなくなった。その代りに芸の細部に磨きがかけられ,技法はきわめて高度となった。

こうしたくふうの積み重ねにもとづく様式の部分的変動は,後にも長く続く。たとえば,現在の謡(うたい)にあるヨワ(弱)吟,ツヨ(強)吟という二つの吟型(ぎんがた)が分化したのは江戸時代17世紀末のことだが,その音階はその後も変化を続け,現在の音階に固定したのは江戸最末期から明治時代にかけてである。また詩型とリズムの関係を規制する地拍子も,現在の形式となったのは明治時代以降である。しかしこうした変化の一方,世阿弥のころから少しも変わらない面もある。構造面では能本(のうほん)の詞章やその小段(しようだん)構成など,技法面では謡の美を息扱いとリズムの細かな変化に求めることなどがそれである。なお,囃子は,世阿弥のころすでに笛,鼓(つづみ),太鼓(たいこ)が用いられていたが,小鼓(こつづみ),大鼓(おおつづみ)の区別があった確証はなく,現在の囃子の楽型が確認できる資料は,江戸時代初頭のものまでしかさかのぼれない。

→狂言 →猿楽

能本

能の脚本を古くは能本と呼んだ。現在では謡曲と呼ぶことが多いが,この言葉は,能の構成要素のうち声楽部門を指す謡という語と同義にも用いるので,能本の呼称を復活させたい。

人物

能の主人公には,神仏,物の精,幽霊など霊体の人物が多い。鬼退治物の鬼の役などは肉体を有するという点で霊体とは質が違うが,扮装や技法の面から見て準霊体(風流体(ふりゆうたい)と称してもよい)と考えられる。一方,現実世界の老若男女,すなわち現在体の人物も当然登場する。巫女(みこ)や物狂いなどは霊的な性格を帯びているが,人物としては現在体である。霊体・準霊体の人物は,現在体の姿を借りた化身体(けしんたい)としてまず登場し,後にその本体を現すという例が多い。しかし化身体と本来の現在体とでは演出面の扱いが違う。

構想

能本は,その構想のうえで夢幻能と現在能の二つに大別される。ただし両者の中間をいく構想の能本もある。夢幻能には定型がある。現在体の人物(ワキ)が,ある土地で化身体の人物(前ジテ)に出会う。後者はその土地にまつわる物語りをして,最後に本体をほのめかして消える(中入(なかいり)。ここまでが前場(まえば))。待つうちに霊体(後(のち)ジテ)の姿で再出現し,仕方話をしたり舞を舞ったりする(後場(のちば))。こうした大筋の定型のほかに,登場,物語り,舞などの部分それぞれにいくつかの定型があり,その定型を追ったり,わざと定型を破って変化を求めたりしながら作能する。夢幻能に対して,登場人物がみな現在体である能を現在能という。現在能の構想には,すべてに通ずる定型というものがないが,物狂いの能などにはある種の定型が見られる。なお,登場,物語り,舞のくだりなど部分的には定型があり,その多くは夢幻能の定型と共通している。現在能にも二場のものがあるが,一場のもののほうがやや多い。また夢幻能の中にも,シテが初めから霊体として登場するものがあるので,複式夢幻能,単式夢幻能と呼び分けることがある。

積層構造

能本の構造は,小さな構造単位が数個集まって次の構造単位を作り,さらに集まって大きな単位を作るというように,層を積み重ねた構造になっている。概観すれば,〈句→節→小段→段→場→能一番〉という構造になるが,このうちもっとも重要な構造単位が小段(しようだん)である。小段には,謡が中心となる謡事(うたいごと)の小段と,囃子のみで演奏される囃子事の小段がある。その種類の数は,どこまで細かく分類するかで変わってくるが,おおまかにとらえると,謡事,囃子事それぞれに約50種が見られる。おもな謡事の小段に,シダイ,下歌(さげうた),上歌(あげうた),クルイ,クセ,ノリ地,中ノリ地,一セイ,ワカ,クリ,サシ,クドキなどがあり,囃子事の小段に,序ノ舞,中ノ舞(ちゆうのまい),早舞(はやまい),男舞(おとこまい),神舞(かみまい),神楽(かぐら),楽(がく),羯鼓(かつこ),イロエ,カケリ,早笛(はやふえ),大ベシ,下リ端(さがりは),一声(いつせい),出端(では),次第(しだい)などがある。

作者

能本の数は,その本文が現存しているものだけでも約2000番にのぼる。そのうち現行演目は諸流を通じて約240番である。しかし作者の確定できる演目は,全体の2割ないし3割にすぎない。次にその例を挙げるが,この中には,作者について多少の疑問を残しているものや,後に改作されて現在に伝えられていることの明らかなものも含めてある。

(1)観阿弥 《松風》《通小町(かよいこまち)》《卒都婆小町(そとばこまち)》《自然居士(じねんこじ)》,(2)世阿弥 《老松(おいまつ)》《高砂(たかさご)》《弓八幡(ゆみやわた)》《敦盛》《忠度》《清経》《頼政》《実盛》《井筒》《檜垣(ひがき)》《西行桜》《融(とおる)》《鵺(ぬえ)》《恋重荷(こいのおもに)》《砧(きぬた)》《班女(はんじよ)》《花筐(はながたみ)》,(3)観世元雅 《隅田川》《歌占(うたうら)》《弱法師(よろぼし)》《盛久》,(4)金春禅竹 《芭蕉》《定家(ていか)》《玉葛(たまかずら)》《雨月(うげつ)》,(5)宮増(みやます) 《鞍馬天狗》《夜討曾我》,(6)観世信光 《遊行柳(ゆぎようやなぎ)》,《鐘巻(かねまき)》(《道成寺》の原作),《紅葉狩》《船弁慶》《羅生門》《安宅(あたか)》,(7)金春禅鳳 《嵐山(あらしやま)》《一角仙人》,(8)観世長俊 《大社(おおやしろ)》《正尊(しようぞん)》。

曲籍

一日の公演に演ずる能の数は,南北朝時代までは4~5演目にすぎなかったが,その後増加の道をたどり,室町時代中期から桃山時代にかけては7番から12番ぐらいの例が多く,一日17番という例さえ見られる。それが江戸時代になると,式楽として四座一流に平等に割りふるという理由もあってか,一日5番の五番立てが正式の番組となった。この五番立ての番組編成のために,各演目は脇能物(初番目物(しよばんめもの))から五番目物までの5曲籍に配された。曲籍は,番組編成の指針であると同時に,演目の分類ともなっているし,また演出の大まかなめどともなる。すなわち,脇能物はよどみなくさわやかに,二番目物はきびきびと勇壮に,三番目物は優美にしっとりと,四番目物は変化を尽くして面白く,五番目物は手強く足取り速くというのがおよその演じかたである。むろん個々の演目で違いの幅は大きいが,一応の基準にはなるのである。

第2次世界大戦以後,五番立ての演能はめったに見られなくなったにもかかわらず,曲籍に分ける考えかたが重視されるのはこの理由による。なお,曲籍を限定しにくいために三・四番目物などと称したり,本来の曲籍ではないが略式で二番目能に用いうるという意で略二番目物と称したりもする。各曲籍に属する演目はおよそ次のとおりである。

(1)脇能物 神霊の夢幻能,《高砂》《竹生島》など。(2)二番目物(修羅物(しゆらもの)) 武士の霊の夢幻能,《八島(やしま)》《清経》など。(3)三番目物(鬘物(かつらもの),準鬘物) 優美な女性の霊の夢幻能,《井筒》《野宮(ののみや)》など。優美な貴公子の夢幻能,《雲林院》など。女体の精の夢幻能,《杜若(かきつばた)》など。老木の精の夢幻能,《西行桜》など。優美な女性の現在能(狂女物を除く),《熊野(ゆや)》など。(4)四番目物 他の曲籍に属さないすべての能。夢幻能では女物の《求塚(もとめづか)》《三輪(みわ)》などと,男物の《善知鳥(うとう)》《恋重荷》など。現在能では狂女物の《三井寺(みいでら)》《班女》などと,直面物(ひためんもの)(狭義の現在物)の《安宅》など。その他,般若物の《葵上(あおいのうえ)》《道成寺》,唐物(からもの)の《邯鄲(かんたん)》など。(5)五番目物 夢幻能では貴公子物の《融》などと,鬼畜物の《野守(のもり)》《殺生石(せつしようせき)》など。その他,鬼退治物の《紅葉狩》《羅生門》,天狗物の《鞍馬天狗》,祝言物の《石橋(しやつきよう)》《猩々(しようじよう)》などである。

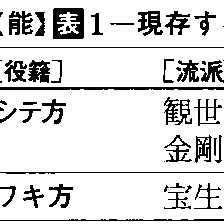

役籍

能は,役に扮して舞台に立つ立方(たちかた)と,もっぱら音楽を受け持つ地謡方(じうたいかた),囃子方とで成り立つが,それぞれの中で技法がさらに分化し,室町時代末期に七つの専門が確立した。立方を勤めるシテ方,ワキ方,狂言方と,囃子方である笛方,小鼓方,大鼓方,太鼓方の7役籍がそれで,江戸時代以降,互いに他の専門を侵さない規律ができ,現在でもそれが守られている。なお,地謡はシテとの関連性が強いためにシテ方が勤める。

ワキ方は,初め脇役(脇の為手(して))として発生したが,後に独自の技法を確立し,シテ方とは対照的な別の役籍となった。シテ方が詩的・歌舞的・曲線的な技法をとるのに対し,ワキ方は散文的・現実的・直線的な技法で応ずるので,舞台に厚みが増すのである。ワキ方は面を用いず,したがって現在体の男体(なんたい)の役にだけ扮し,また舞事(まいごと)を舞わない。能本の中の各人物は,それぞれにふさわしい技法という点でシテ方,ワキ方,狂言方にふり分けられている。能は歌舞劇なので,《羽衣》の天人(シテ)と漁夫(ワキ)のように,主役をシテ方が勤める演目が多い。しかし《羅生門》のようにワキ方中心の能もある。この能の主役渡辺綱はワキで,綱と対立する平井保昌や,2人の主君の源頼光とその家臣たちも全部ワキ方が勤め,シテの鬼は綱に斬られるために数分間舞台に現れるにすぎず,一言も発しない。このような能が存在するのは,両役籍の区別の根本が芸質にあって,戯曲上の役の軽重はまた別の問題だからである。なお,ワキ方が1人も出ない能に《小袖曾我》などがあるが,シテ方が1人も出ない能というのは現行演目の中にはない。

狂言方は,元来狂言を演ずるのを専門とするが,能の中の人物でも,科白劇的な演技を必要とする役は狂言方が扮し,これをアイ(間狂言(あいきようげん)の意)と称する。現在能のアイには,《自然居士》や《船弁慶》のように筋の進行にかかわる重要な役もある。夢幻能の定型のアイは,前ジテから後ジテに扮装を改める間に出て,話のあらましをかみくだいて説明する役である。

役種

シテ方の扮する役のうち,もっとも重要な役をシテ,他の役をすべてシテヅレと称する。同様にワキ方の最重要な役をワキ,他をワキヅレと称する。なお,シテヅレは単にツレと称するのが普通である。2人以上のアイについては,重要な1人をオモアイ,他をアドアイと言い分けることがある。同扮装で多人数出て一連の行動を共にするシテヅレ,ワキヅレ,アドアイを,いずれも立衆(たちしゆう)と称する。少年の役者が扮する役を子方(こかた)というが,特別な場合を除いてシテ方から出る。地謡は前述のようにシテ方が担当するが,アイの部分の地謡は狂言方から出る。どちらもその統率者を地頭(じがしら)と称する。

流派

各役籍の技法はいくつかの流れとなって伝承され,江戸時代になると,役籍別の流派制度として固定した。これは現在でも守られていて,能の専門家(能楽師)はかならずどれか一つの流派に所属している。現存する流派は表1のとおりである。江戸時代には座付制度があり,観世座のワキ方は進藤流と福王流,金春座のワキ方は春藤流というように,その組合せが定まっていた。しかし,囃子方などは彼我相補うこともあり,座付の変更もあった。また地方の大名家では江戸と同じ組合せをとるとは限らなかった。現在では流派の組合せにはまったく制約がない。シテ方5流のうち,観世,宝生2流は芸系が近く,能本の詞章や謡の曲節に共通点が多いので,〈上掛り(かみがかり)〉と総称され,同様に金春,金剛,喜多3流は〈下掛り(しもがかり)〉と総称される。ワキ方では進藤(廃絶)・福王2流が上掛り,春藤(廃絶)・宝生・高安(たかやす)(高安流)の3流が下掛りに属するので,ワキ方宝生流をとくに下掛り宝生流と称することがある。なお,同流名で異役籍の流派などについて,小鼓方観世流を観世新九郎流,太鼓方観世流を観世左吉流というように呼んで区別することがある。各流派にはそれぞれ家元があって流内を管理するたてまえだが,現在では家元のいない流派もある。

能舞台

能は屋根のある専用の能舞台で演じられる。初期には舞台の後方に橋掛り(はしがかり)を付けるなど,現在と著しく違う形の能舞台もあったが,江戸時代には様式が固定した。能舞台は元来屋外に建造するもので,これと相対する別棟の建物を正規の観客席としたが,勧進能など大衆の入場する催しでは両者の中間にある白洲(しらす)をその席に当てた。しかし,おもだった能役者は自宅の屋内に稽古(けいこ)舞台を持っていたので,明治以後はそこで公開の催しを行うようになった。現在の能楽堂はこの稽古舞台が劇場化したものなので,江戸時代の正規の舞台と比べると橋掛りの付く角度が小さく,その長さもだいぶ短いなど,本舞台の様式以外はかなりの違いが見られる。本舞台は,京間(きようま)3間(19尺5寸=約6m)四方で,四隅の柱が屋根を支える。この本舞台の後方に横板(よこいた)(アト(後)座ともいう)と称する部分が付き,横板の左に橋掛りが付く。すべてヒノキ(檜)の白木造りで,正面奥壁の鏡板(かがみいた)に描かれた松,右側の壁面に描かれた竹のほかは装飾がまったくない。これは,最小の行動に最大の効果を期待する能の演出精神にふさわしい意匠である。

床はきわめて平滑で,摺り足の歩行自体に表現を託する能の演技に応じている。本舞台の床面は正方形だが,実際の演技面積は縦長であり,歌舞伎舞台(舞台)の横長と対照的である。橋掛りは単なる登・退場路でなく,有効に利用されている。たとえば本舞台と橋掛りを別々の家とみなしたり(例《船弁慶》),本舞台を下界に,橋掛りを雲上に見立てたり(例《羽衣》)するとか,人物が橋掛りへ行って本舞台へ戻る間に場面が京都から琵琶湖に変わるとか(例《自然居士》)くふうされた演出が多い。能舞台には舞台装置を施さない。謡の詞章と音楽と役者の所作ですべてを描き出すのだが,無装置であることがかえって観客の想像を豊かにし,劇空間の広がりをもたらしているということができる。

→能舞台

作り物

能の演目によっては,竹を主材とする簡素な意匠の道具を舞台に据えることがある。これを作り物と称する。作り物は単なる舞台装置として据えられるのではなく,別の効用を目的として出される。舞台の奥,囃子方の座の前に出される塚,宮,小屋などの作り物は引キマワシと称する幕で周囲を覆っておき,それを下ろすことによって,中に居る人物を静止の状態で出現させる。舞台の正面先に据える立木(たちき),井筒,鳥居,鐘楼などは,シテが松にすがるとか(例《松風》),井戸に姿を映すとか(例《井筒》)という重点の演技で効果を上げる。車,舟などを出すのは舞台面の転換を印象づけるためである(例《熊野》《船弁慶》)。その他,引立大宮(ひつたておおみや)の作り物は玉座として帝王の身分を表現するし(例《鶴亀》),正面先の一畳台は舞踊を立体的に盛り上げる(例《石橋》)。このように,作り物を出すにはそれぞれの演出目的があるのであって,一般の演劇の舞台装置とはその意味を異にしている。

→作り物

能面

能は仮面劇であるが,すべての役が面を掛けるのではない。まず霊体・準霊体(風流体)の役はすべて面を掛ける。現在体の場合は老体・女体の役は面を掛け,男体の役は面を掛けない。ただし例外はあって,盲人,喝食(かつしき)の役と,俊寛,盧生(ろせい),熊坂長範などの役は男体でも面を掛ける。化身体の役は,見かけは現在体という設定なのでそれに準ずるが,童子や怪士(あやかし)の面を掛けて尋常の者ではないことを示す化身体もある。これらの面使用の原則は南北朝時代にすでに定まっていたが,個々の面の種別はまだ大まかであり,完全に整備されたのは江戸時代中期である。能面は,その固有の表情のほかに,わずかに伏せたり左右に動かしたりすることによって微妙に表情を変える。そのように面を使い生かすのは演者の優れた技(わざ)によるのだが,面そのものにも細心のくふうが見られる。たとえば,若い女の面はひとみを四角にあけてある。これは,まぶたを見開いた形を避けたうえで,黒目がちな澄んだ目を求めた結果のくふうと考えられるのである。面は約35種あればすべての役を演ずることができるが,実際は60ないし70種の面が常用され,そのほかに変り型の面が多種類存在する。おもな面の種類は次のとおりである。

(1)穏やかな常相の尉面(じようめん)(老体面)に,笑尉(わらいじよう),三光尉,小尉(こじよう)(小牛尉(こうしじよう))など。同じく男面に,喝食,邯鄲男,中将,十六(じゆうろく),平太(へいた),童子など。同じく女面に,小面(こおもて),孫次郎(まごじろう),若女(わかおんな),増(ぞう),深井(ふかい),曲見(しやくみ),姥(うば),老女など。(2)厳しい表情の尉面に,皺尉(しわじよう),石王尉(いしおうじよう)など。同じく男面に,怪士(あやかし),鷹(たか),瘦男(やせおとこ)など。同じく女面に,泥眼(でいがん),橋姫,瘦女(やせおんな),山姥(やまんば)など。(3)激しい異相の尉面に,悪尉(あくじよう)。同じく男面に,大癋見(おおべしみ),小癋見(こべしみ),大飛出(おおとびで),小飛出(ことびで),黒髭(くろひげ),顰(しかみ),獅子口(ししぐち),天神(てんじん)など。同じく女面に,般若(はんにや),蛇(じや)など。

→能面

能装束

能装束は実生活の被服から出発して,しだいに舞台専用の形状と用法を備えるにいたったものである。たとえば公家の使用する狩衣(かりぎぬ)は,身ごろも袖も1幅半であるが,能装束では完全に2幅となっている。また長絹(ちようけん)は公家用の直垂(ひたたれ)から出たものであろうが,能ではさまざまな使用法をくふうしている。まず現在体の男体の役が上から腰帯を締めて着用するときは,公家や武将の日常服を意味する。女体の役はこれを上帯なしに羽織るように着て,霊体の宮廷女性や現在体の舞姫の装束に当てる。さらに公達(きんだち)の霊の役では,腰帯を締めて太刀を帯び,右肩を脱いでその袖を畳みこみ,武装の意味をもたせるなど独特の着用法を発達させている。これらの様式が現在の形に固定したのは,江戸時代中期と考えられる。次におもな能装束を挙げる。

(1)小袖類(詰袖類) 唐織,厚板(あついた),縫箔(ぬいはく),摺箔(すりはく),熨斗目(のしめ)。これらはみな同型で,地質によって区分されている。(2)広袖類 狩衣,法被(はつぴ),長絹,水衣(みずごろも),舞衣(まいぎぬ),側次(そばつぎ)(これだけは袖がない)。(3)袴類 大口(おおくち),半切(はんぎり),指貫(さしぬき)。(4)裃類 直垂,素襖。これらの上着だけを大口の上に掛けて着ることもある。

→能装束

謡能では,曲節を伴うフシの部分と,せりふに相当するコトバの部分を合わせて謡と称する。謡の楽型は,吟型とノリ型の二つの面から見ることができる。初めに吟型について述べる。まずフシの部分には,一定の音階と息扱い(発声法)が規範として存在する。これに二つの形式があって,ヨワ吟,ツヨ吟と称される。コトバの部分にはこのような規範がないが,まったく自由に唱えるのではなく,抑揚の付け方に型がある。これを不定吟と名付ければ,フシの部分は定吟ということになる。図1,2はヨワ吟とツヨ吟の基本音階だが,臨時的な音は省いてある。また謡は絶対音高を定めないので,図では相対的な音程を示してある。ヨワ吟には,このほかにサシ音階とクズシ音階がある。ツヨ吟では,上音と中音,下ノ中音と下音が図のように等高だが,〈歴史〉の項でも述べたとおり,江戸時代末期から明治時代にかけてこのようになったものである。ヨワ吟とツヨ吟の間には,音階の違いのほかに息扱いの違いがある。ヨワ吟の息扱いでは声に滑らかなビブラートが付くが,ツヨ吟の息扱いでは声が不規則に細かく上下動するので,音程を確定的にとらえにくい。図のツヨ吟音階はいくつかの理由に基づいて帰納的に決定した音階で,実際の演唱ではしばしばこれから離れた音として現れる。謡の旋律法はきわめて定型的である。たとえばヨワ吟では,上音から中音に直接下行することはなく,その途中でかならず上ウキ音を経過するが,中音から下音へは直接下行するなどの規範がある。ツヨ吟はおもに壮快・勇壮・厳粛といった趣のところに用いられ,脇能物の大部分,二番目物の末尾,五番目物の後場などは一般にツヨ吟である。これに対し,ヨワ吟は優美・温和・哀愁といった趣のところに用いられ,三番目物,二番目物の中の公達物,四番目物の女物はヨワ吟を主としており,二番目物,五番目物も,前場はヨワ吟の部分が多くを占める。

次にノリ型について述べる。謡には,有拍リズムの拍子合(ひようしあい)の部分と,無拍リズムの拍子不合(ひようしあわず)の部分とがある。ただしコトバの部分は全部拍子不合であり,フシの部分は拍子合と拍子不合が半ばを分け合っている。拍子合のノリ型は,詩型と拍配置の関係に基づいて,平(ひら)ノリ,中(ちゆう)ノリ,大(おお)ノリの3種に分かれる。大ノリは1字1拍,中ノリは2字1拍の明快な拍配置をとっているのに対して,平ノリは3字目ごとにモチと称する延長部分を挿入して,七五調1句12字を8拍に当てはめる独特の拍配置をとっている。能の謡ではこれがもっとも普通のノリ型なので,平ノリと称するのである。総じて謡では,詩型と拍の関係を規定する拍律が整然としていて,その法則に基づく基礎的リズムを地拍子(じびようし)と称する(〈地拍子〉の項目に付したノリ型の譜を参照されたい)。大ノリ,中ノリの部分では,実際の演唱もほぼ地拍子どおりに行われる。しかし平ノリでは,演唱に際して地拍子上のモチの位置をずらしたり,モチを省いて拍間隔を縮めたり,逆に特定部分の拍間隔を伸ばしたりして変化に富むリズムを実現させる。このような変化の付けかたは,謡い手の即座の状況判断や表現感覚によって行われるものなので,どう謡われるかを前もって知り得ない。こうした即場性が能の大きな魅力のひとつなのである。なお,謡の詞章には字余リ・字足ラズの句が多いうえ,増シブシと称して生ミ字(母韻)を追加して謡うところが点在する。これらの場合の拍配置が,基準句の拍配置とどう違ってくるかということについて一定の法則がある。また,どのノリ型も,1句8拍の本地(ほんじ)と称する句を基本としているが,ほかに1句4拍のトリと称する句がまじり,まれには1句6拍の片地(かたじ)や1句2拍のオクリと称する句が置かれている。無拍である拍子不合の謡が大きな部分を占めるのも能の特色である。拍子不合の謡にも,淡々とした叙唱的リズムの部分と,漢詩や和歌の詠吟のように,声を長々と引き回して謡うリズムの部分と二つの型が認められ,前者をサシノリ,後者を詠ノリと名付けることができる。しかし拍が存在しないために,両者の中間のような趣の部分もあって,簡単には説明ができない。

拍子合の各ノリ型の用途は,次のとおりである。大ノリは霊体の人物の登場の直後や,舞事(まいごと)(舞のための囃子事)の前後に多く用いる。中ノリは霊体の人物が修羅道,地獄道の苦しみを見せたり,恨みを述べて相手を責め立てたりするところに用い,また現在体の人物どうしの戦闘場面にも用いる。平ノリは大ノリ,中ノリ以外の拍子合謡の全部に用い,下歌(さげうた),上歌(あげうた),クセ,クルイ,ロンギなど能の中心となる重要な小段のほとんどを占める。

囃子

能には笛,小鼓(こつづみ),大鼓(おおつづみ),太鼓(たいこ)の4楽器を用いる。笛は,他種目用の管楽器と区別して呼ぶときには能管と称する。笛,小鼓,大鼓はすべての能に用いられ,演目によってはこれに太鼓を加える。演奏者はつねに1楽器1人である。太鼓を用いるのは非人間の霊体・準霊体をシテとする能,すなわち神,天仙,物の精,畜類,鬼などの能で,これを太鼓物と称する。霊体のシテの能でも,それが人間の霊であるものは,現在能とともに原則として打楽器は大鼓と小鼓で,これを大小物(だいしようもの)と称する。もっとも特定の小部分だけに太鼓を加える例がある。その部分とは,皇帝の登玉座(例《咸陽宮(かんにようきゆう)》),音楽的な仏事(例《実盛(さねもり)》),祭礼の行列(例《藤永(とうえい)》),唐人の奏舞(例《唐船(とうせん)》)などである。なお,太鼓物の能でも,シテが化身体でいる間の前場には太鼓を用いない。

→大鼓 →小鼓 →太鼓 →能管

打楽器の楽型には,並拍子(なみびようし),ノリ拍子,サシ拍子の3種の拍子型がある。並拍子は伸縮性の大きいリズムの拍子型で,同じく伸縮性の大きい平ノリ謡に合ワセ打チされるが,中ノリ謡にもこの拍子型を用いる。ノリ拍子は等拍性の強いリズムの拍子型で,同じく等拍性の強い大ノリ謡に合ワセ打チされるが,ほかに拍子不合謡のアシライ打チ(アシライ)にも用いる。後者の場合,無拍の謡と,拍の明瞭な打楽器のノリ拍子とが重なって進行するので著しい複リズム効果が生じ,そこに能に独特の音楽空間が見られる。サシ拍子は拍の感覚をわざと不明確にぼやかすリズムの拍子型で,謡の伴奏としてはつねに拍子不合謡のアシライ打チとされる。以上を謡の側から見て整理すると,平ノリ謡・中ノリ謡には並拍子,大ノリ謡にはノリ拍子の合ワセ打チがかならず行われるが,拍子不合謡には,ノリ拍子のアシライ打チがある場合,サシ拍子のアシライ打チがある場合,無伴奏の場合と,三つの形式が見られるのである。器楽のみの演奏である囃子事の小段は,打楽器がノリ拍子を奏するものが大部分で,ほかにサシ拍子を奏するものが少数あるが,並拍子のものはまったくない。なお,以上3種の拍子型のほかに,来序(らいじよ),乱序(らんじよ),乱拍子(らんびようし)など,その囃子事独自の特殊な拍子型を用いるものが数例ある。

笛の楽型は,拍子型と調型(ちようがた)の2面から考えられる。拍子型には,合ワセ吹キ用のノリ拍子,渡り拍子,アシライ吹キ用のアシライ拍子の3種がある。前2者は囃子事にのみ用い,この場合打楽器の拍子型はノリ拍子である。アシライ拍子は,謡の伴奏にも囃子事にも用いられる。謡の伴奏の笛は,謡が拍子合であるか拍子不合であるかに関係なく,つねにアシライ吹キで,謡の拍に合わせて拍を刻んで吹くということがまったくない。笛のもう一つの楽型である調型は,各句の旋律がどの指使いの音に帰結するかによって定まる楽型で,これに黄鐘基調(おうしききちよう)と盤渉(ばんしき)基調がある。前者が広く用いられる基本的な調型で,後者は変化をもたせて音高を高くとる調型である。盤渉基調は,囃子事の盤渉序ノ舞,盤渉楽(ばんしきがく),乱レ,早笛(はやふえ),大ベシなどに用いられる。以上2種の調型のほかに,双調(そうぢよう)基調などの特殊な調型が存在する。なお,調型の名称には黄鐘,盤渉といった雅楽の音名が用いられているが,能の場合は絶対音高を示すものではなく,笛の流派ごとの指使いの名で,同じ名称でも流派によってその指使いが違っていたりする。

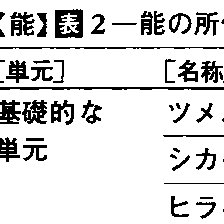

所作

能の演技様式を他の演劇と比較してみると,顕著な特色をいくつも数えることができる。大きくとらえれば,せりふと歌が一体となって謡を形成していること,劇技と舞踊技が一体となって所作を形成していることがその基本的な特色である。さらに仮面役と直面役(ひためんやく)が同時に舞台に立つために,顔で演技をしないとか,いっさいの履物を排して白足袋摺り足の歩行で演技を統一することなども,能のいちじるしい特色といえよう。謡については別項で述べたので所作についていうと,たとえば泣く演技は,手で涙を抑える〈シオリ〉と称する所作で表現するか,顔をうつむける〈面(おもて)ヲ伏セル〉と称する所作で表現する。天を仰いで涙をこらえるとか,こぶしで目をこするとかいう演技は能にはまったく存在しない。これは,演技を舞踊的統一のもとに行うために,おのずから所作が定型化し,様式化した結果である。このように定型化された所作の単位,つまり所作単元を組み合わせることによって,能の劇技と舞踊技が成り立っているのである。所作単元の種類は数え方にもよるが,細かく見ると約250種に及ぶ。その中にはシオリのように意味が特定された所作も多いが,基本的な所作単元である〈シカケ〉〈ヒラキ〉〈スミトリ〉(〈角トリ〉)などは,それ自身特定の意味を備えてはいない。たとえばヒラキという所作は,足を3足引きながら両腕を左右へ張る動きなのだが,それによって怒り,喜び,勇躍,落胆などさまざまな表現ができる。《江口》でシテの遊女が菩薩に変身するというところでヒラキを行う流派では,とくに〈仏体ノヒラキ〉と名付けているほど表現力に富む所作単元である。むろん,舞踊的な動きの中で意味づけなしにヒラキを用いることはきわめて多いし,一連の動きのつなぎにヒラキをはさむ例も多い。このような無定義的所作単元,言い換えれば多義的所作単元が基礎となっているので,能の劇的表現は豊かなのである。表2は所作単元の例であるが,この分類も絶対的なものではない。

このような所作のさらに基礎となるのが,〈カマエ〉と〈ハコビ〉である。まず,なにごともなく直立したときの身の構えかたが,能を演ずる姿勢の基本で,これをカマエと称する。このとき,一般にやや前に傾いた姿勢をとる。ただし腰を折って前屈するのではない。背筋を伸ばしたまま重心を前にかけるのだから,そのままでは安定しない。そこで,腰を焦点にして後ろへ引き付ける力を加えて安定をとる。外見上静止しているように見えるその体には,前へかかる力と,後ろへ引き付ける力のプラス・マイナスの均衡があり,そこに能の美のもっとも大きな要素である充実感と安定感が生まれる。すべての所作はこのカマエから出発し,このカマエに帰結するのである。カマエの均衡は各演者の自得の結果であり,普遍的な規範では律しきれないが,しっかりしたカマエなしには所作が生きてこないことはまちがいない。

ハコビは歩行の基礎で,能の演技の根本といえる。ハコビは床に足の裏をぴたりと付け,摺り足で運歩する。どんなに早く動き回るときでも,この原則は変わらない。運びは基本的には滑らかでなければならない。左足が止まったときにはもう右足を踏み出すというようにして,体全体を腰でまとめ,1枚の重い板を車で押し進めるように移動して行く。そのハコビの歩幅・速さ・加速度・強弱などによって,舞踊的リズムが生まれ,役の性格が描かれ,劇技表現も行われる。一足前へ出ることで決意を示すとか,後退することで落胆をあらわすとかいう例も多い。悲しみの表現として,シオリと面ヲ伏セル所作単元を先に挙げたが,もっとも能的な表現は1,2足退くその足に感情を盛り込むことである。極端にいえば,顔や手などの上半身は動かさないでも能一番を舞いとおすことができる。能は本質的には歩行の芸術であり,足袋以外の履物を用いないのもまったくそのためである。

奏演方式

能には,首尾完全な奏演方式のほかに,多くの省略方式があり,以下に示す。(1)袴能(はかまのう) 装束をつけずに紋服で演ずる。(2)半能(はんのう) 一曲の後場だけを演ずる。(3)番囃子(ばんばやし) 紋服等で座したまま全曲を奏する。(4)居囃子(いばやし) 同じく座したまま主要部分(主としてクセや舞事を中心にした部分)を奏する。(5)舞囃子(まいばやし) 居囃子とほぼ同じ部分を奏し,シテ1人だけが紋服等で舞う。その部分にワキ,ツレなどの謡があるときは,地謡の1人が代わって謡う。(6)素囃子(すばやし) 囃子方だけで囃子事を奏する。(7)素謡(すうたい) 座したまま,囃子なしに全曲を謡う。(8)独吟,連吟 座してクセ,ノリ地などの謡いどころを謡う。1人のときは独吟,2人以上だと連吟という。連吟ではロンギなどの部分を役を分けて謡うこともある。(9)小謡(こうたい) 上歌などの短い部分を,儀礼的な意味で謡う。(10)仕舞 クセ,クルイ,ノリ地などの舞いどころを,囃子なしに紋服等で舞う。(11)一管(いつかん) 笛1人で囃子事を変奏する。(12)一調(いつちよう) 打楽器1人と謡1人で打楽器の聞かせどころを変奏する。(13)一調一声(いつちよういつせい) 特殊な一調である。(14)無謡一調(むよういつちよう) 打楽器1人だけで囃子事を変奏する。特殊な場合のほか行われない。(15)一調一管 笛,打楽器,謡各1人で,囃子事を中心に変奏する。なお,謡なしに囃子事だけを演奏する一調一管もある。

演能会

能の上演は多くの場合シテ方の主催で行われる。主催者自身が能楽堂を所有している場合もあるが,そうでないときは,しかるべき能楽堂を借り受け,予定の番組にしたがって三役(ワキ方,狂言方,囃子方をいう)と契約するなど,諸般の準備をして開演の運びとなる。能楽堂が能役者の邸内の稽古舞台から出発したことはすでに述べたが,演能会の始まりもそれと同様である。江戸時代の能役者は,一門のための稽古能を定期的に行っていたようだが,それが有料公開の催しとなったのが現在の定期能の始まりである。こうしてうちわの集りから出発した会であるために,現在でも観客の大部分が出演者のしろうと弟子である演能会が多く,そうした会では番組に新鮮さを欠くうらみがある。しかし事情は刻々と変わりつつあり,観客層を広げて,謡愛好者以外の一般の人々に見てもらおうという会も年々増えてきている。主催者も,家元たちやそれに準ずる有力シテ方というのではなしに,能役者個人が,自己の芸の魅力を世に問う目的で年1,2回の会を催すという形がかなり目だつようになり,またそうした会に佳作が多い。さらに観客側の立場で主催する会も,数は少ないが長く続くようになった。1983年秋,東京に国立能楽堂が開場したのも,演能会のあり方に刺激を与えたといってよいであろう。国立能楽堂は特殊法人である国立劇場が運営する能楽堂で,流派を超えた番組づくりによる自主公演を月数回定期的に開催している。

こうして徐々に高まってきた新しい機運を受けて,新演出による演能,新作能の試み,廃絶演目の復活上演などが毎年数回かならず見られるようになり,現代演劇や現代音楽,現代舞踊との交流・共演もそれほど珍しいことではなくなってきた。南北朝時代以来,650年の伝統をもつ能も,ひとつの節目を迎えようとしているのかもしれない。

執筆者:横道 万里雄

に從ひ、

に從ひ、 (い)聲」とし、その獣は堅中にして賢能と称し、彊壮にして能傑と称するのであるという。熊・羆(ひぐま)のような獣の象形字とするものであるが、金文の字形は

(い)聲」とし、その獣は堅中にして賢能と称し、彊壮にして能傑と称するのであるという。熊・羆(ひぐま)のような獣の象形字とするものであるが、金文の字形は ・

・ (えい)の従うところの

(えい)の従うところの (えい)の形と最も近く、やどかりの形に似ている。〔爾雅、釈魚〕に「鼈(べつ)は三足の能なり」、また〔玉

(えい)の形と最も近く、やどかりの形に似ている。〔爾雅、釈魚〕に「鼈(べつ)は三足の能なり」、また〔玉 〕にも「能は三足の鼈なり」とあり、水中のものとする解釈があった。周初の金文〔也

〕にも「能は三足の鼈なり」とあり、水中のものとする解釈があった。周初の金文〔也 (やき)〕に「多王能く

(やき)〕に「多王能く したまへり」、〔詩、大雅、民労〕に「

したまへり」、〔詩、大雅、民労〕に「 きを柔らげ邇(ちか)きを能(をさ)む」のように用いる。賢能の意は、〔左伝〕など、列国期以後の文に至ってみえる。能を熊の意に用いることもあり、〔左伝、昭七年〕「今、

きを柔らげ邇(ちか)きを能(をさ)む」のように用いる。賢能の意は、〔左伝〕など、列国期以後の文に至ってみえる。能を熊の意に用いることもあり、〔左伝、昭七年〕「今、 熊の寢門に入るを

熊の寢門に入るを む」の「

む」の「 昭注〕に「熊は羆に似たり」という。〔楚辞、天門〕に、鯀(こん)が黄熊となって羽淵に入ったとする神話が歌われており、黄熊も水中に住むものとされている。熊は水中でも活躍することができる猛獣である。能の古音は態(たい)と近く、〔楚辞、離騒〕に佩・能を韻している。

昭注〕に「熊は羆に似たり」という。〔楚辞、天門〕に、鯀(こん)が黄熊となって羽淵に入ったとする神話が歌われており、黄熊も水中に住むものとされている。熊は水中でも活躍することができる猛獣である。能の古音は態(たい)と近く、〔楚辞、離騒〕に佩・能を韻している。 (だ)のみを属する。

(だ)のみを属する。 らへば目を

らへば目を らかならしむ」という。〔玉

らかならしむ」という。〔玉 は同声。また乃・廼n

は同声。また乃・廼n (忍)nji

(忍)nji