精選版 日本国語大辞典 「見世物」の意味・読み・例文・類語

みせ‐もの【見世物】

- 〘 名詞 〙

- ① 珍しい物や芸などを料金を取って見せる興行。また、その出しもの。

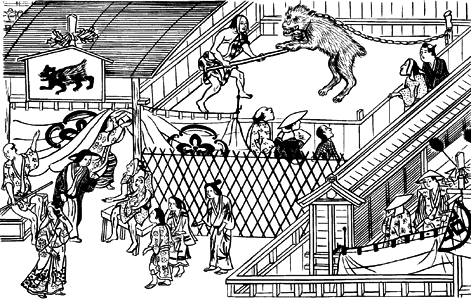

見世物①〈四条河原図巻〉

見世物①〈四条河原図巻〉- [初出の実例]「見せものに麒麟も出ん御代の春〈立志〉」(出典:俳諧・俳諧三部抄(1677)上)

- ② 他人から興味本位で見られること。また、そのもの。

- [初出の実例]「やいやい、退け退け、見世物(ミセモノ)ぢゃアねヱ」(出典:あたらよ(1899)〈内田魯庵〉)

- ③ うわべだけで、相手に見せびらかすもの。

- [初出の実例]「みせ物ばかりのためならば、鉄にて作りたるはおもくして」(出典:仮名草子・身の鏡(1659)上)

改訂新版 世界大百科事典 「見世物」の意味・わかりやすい解説

見世物 (みせもの)

寺社の境内や盛場で,臨時に小屋掛けして,芸能および種々珍奇なものを見せて入場料をとる興行物のこと。

日本における見世物の歴史

見世物は勧進を名目にした絵解き,説経などの大道芸にはじまり,小屋掛けの興行は,放下(ほうか)や蜘舞(くもまい)(軽業(かるわざ))など室町時代にはじまるといってよいが,盛行をきわめたのは江戸時代に入ってからである。京都では四条河原,大坂では道頓堀や難波新地,名古屋では大須,江戸では両国,上野広小路,浅草奥山などで盛んに興行され,明治時代になってからは浅草公園六区や招魂社(現,靖国神社)境内などが興行地として名高かった。見世物は多く香具師(やし)の手で行われ,全国的に巡業するのを常とした。これらの種類を大別すると,(1)奇術(手品),軽業,曲芸,舞踊,武術などの技術や芸能を見せるもの,(2)畸人,珍禽獣(ちんきんじゆう),珍植物,異虫魚などを見せるもの,(3)からくり,生(いき)人形,籠細工(かございく),貝細工などの細工物を見せるものの3種となる。

まず京都の四条河原がその発祥地として,すでに慶長期(1596-1615)ころには蜘舞,大女,孔雀(くじやく),熊などの見世物が,歌舞妓や人形浄瑠璃などにまじって小屋掛けで興行していた。籠抜(かごぬけ),枕返し,からくりなどが寛文期(1661-73)の前後に流行し,そのころ〈べらぼう〉という言葉の語源になった〈べらぼう(べら坊,可坊)〉という畸人の見世物もかかった。享保期(1716-36)以後には曲馬,女角力(おんなずもう),綱渡りなど,宝暦・明和・安永期(1751-81)には火喰い坊主,蘇鉄(そてつ)男,馬男,曲独楽(きよくごま),曲屁(きよくへ)福平,女力持(ちからもち),エレキテル,鬼娘,飛んだ霊宝,ビイドロ細工,曲鞠(きよくまり)などが行われた。

そして寛政(1789-1801)以後には,駝鳥(だちよう),大鱶(おおふか),水豹(あざらし),足芸,飴(あめ)の曲吹き,おどけ開帳,謎解き春雪,芸州宮島大鳥居回廊,祇園会山鉾,籠細工釈迦,壬生(みぶ)狂言,ビイドロ細工阿蘭陀船,珍貝細工,羽二重細工,桶細工その他細工物,看々(かんかん)踊,唐人蛇踊,百人芸,生人形,駱駝(らくだ),山男,蛇娘,菊細工,大象,翻車魚(まんぼう),餅曲搗き(もちのきよくづき),水からくり,譬くらべ,眼力など,種々雑多な見世物が行われた。また福招きの人形として知られる〈叶(かのう)福助〉の流行にのって,文化1年(1804)春には,生福助の見世物が最も人気があった。幕末には,竹沢藤治の曲独楽や早竹虎吉の軽業の類が,歌舞伎の所作事の振(ふり)を取り入れて〈高小屋物〉と称して,見世物の第一等の地位を占めた。

明治時代になると,力持,女角力,足芸,猿芝居,ろくろ首,化物屋敷などの従来のもののほかに,西洋から輸入した玉乗り,曲馬,魔術などが加わった。とくに明治初年には西洋曲馬が最も人気を呼んで,日本古来の曲馬は圧倒された。また写真や活動写真(映画),電信機,電気機械,パノラマ,油絵,エレベーターなどが見世物となった。浅草の花屋敷や浅草公園六区でこれらは興行されたが,次いで動物園ができ,また人目をくらませる偽物(にせもの)や因果物(いんがもの)が受け入れられなくなって,しだいに衰微する。昭和期になって,わずかに靖国神社などの祭りに集まる見世物には,空中サーカスや自転車・オートバイの曲乗り,レントゲンの人間変化,女剣劇,レビューなどが加わり在来のものとしだいに入れ替わっている。

その記録と研究

見世物は庶民の身近な娯楽であったが,いわば〈芸術〉として認められなかったので,その記録は町の好事家(こうずか)の随筆などに散見するにすぎない。日本で最初のまとまった見世物の記録は,幕末名古屋の随筆家小寺玉晁(こでらぎよくちよう)(1800-78)の《見世物雑志(ざつし)》5巻(1818-42年の記録)で,次いで,小寺の記録を踏まえつつ,さらに捜索の資料を加えて分類の体系を与えようとした,大正期の朝倉無声(むせい)(1877-1927。本名亀三)の《見世物研究》(1928刊)があるのみである。見世物は今日ほとんど消滅に瀕しているし,従来,研究者のこの分野への取組みも積極的ではなかった。しかし,本来それは,歌舞伎や文楽の芸質と美学を考えるうえで重要であるのはもちろんのこと,より広い視点,すなわち,文化人類学的視点また文化記号論的視点からも,新しい研究が求められるべき性質のものであり,近年ようやく,そのような研究のあり方が注目されてきている。

執筆者:郡司 正勝

見世物とその周辺

日本

歌舞伎が大商業劇場で興行される今日ではなかなか想像しにくいが,この日本の代表的な〈古典芸能〉と,大道の〈いかがわしい〉見世物とは,実は深い血縁関係にあった。

歌舞伎の形成の歴史を見世物との相互交渉のなかでとらえ,さらにはそれらを,芸能史全体の文脈のなかで考察する視点を提示したのは,演劇学者の郡司正勝である。郡司は《〈かるわざ〉の系譜》(1952)という論文のなかで,もともと綱渡りなどの野外芸能であった蜘舞が,初期の〈かぶき〉における舞踊,狂言との表芸としての並存の状態から,しだいにそれらのなかに取り込まれて中核をなしていく過程を,後世の〈ケレン〉〈早替り〉また〈宙乗り〉とも関連させながら,具体的にあとづけた。このような見方は,《義経千本桜》《東海道四谷怪談》また《娘道成寺》などといった,今日最もポピュラーな作品の,最も印象的な場面の幾つかを想起するだけで,即座にうなずくことができるものであり,確かに郡司がいうように,こういった曲芸が,〈歌舞伎史上に,いかに,舞台機巧・装置・衣裳・鬘等を進展せしめたかは想像以上であって,歌舞伎の本質と考えられるスペクタクル性の大半は,ここに発している〉といっても過言ではあるまい。そして,同様な視点からの良質で実証的な研究が,数は少ないながら,あとに続いている。

一方,歌舞伎が見世物芸に与えた影響も軽視することはできない。多くの所作事と人気狂言が,猿芝居,曲馬また種々の細工物などのかたちで〈見世物化〉されているし,江戸末期に子供曲持の鉄割熊蔵(弥吉)一座が演じた〈葛の葉障子の曲〉(歌舞伎の《葛の葉》子別れの場の曲芸化)のように,サーカスの〈ゲソ(足芸)〉に受け継がれて,今日でも木下サーカスの十八番として演じられているような例もある。

また今日,見世物芸の伝承を色濃くみてとることができるもう一つのものは,寄席のいわゆる〈色物〉であろう。皿廻しなどのいわゆる〈太神楽曲芸〉,曲独楽,声帯模写,百面相などは,実質的にはまったく同じものを,江戸期の見世物にみることができるし,寄席の歴史を明治から江戸へとさかのぼるならば(寄席),むしろ寄席芸は,見世物=寄席芸=大道芸といった相互連鎖の可逆的流動のなかで,とらえるべきだと思われる。

興行上の地位という面からいえば,歌舞伎などの舞台芸と見世物・大道芸の間には,すでに江戸時代から厳しい区別が存在していたし,明治以降の〈近代化〉のなかでは,寄席との関係も含め,そういった格差はしだいに広がっていく。しかし,少なくとも昭和の初期にいたるまでは,両者の芸の上での交流はまだ活発であった。たとえば,サーカス研究家阿久根巌の《曲乗り渡世始末帖》によれば,自転車曲乗りの名人鈴木義豊は松竹蒲田映画《曲馬団の姉妹(子を思ふ母)》(1926。小桜葉子・藤田陽子主演)に出演,のちには寄席の高座ばかりか帝劇の舞台にも立ったといわれる。また,生駒雷遊,ロッパらの〈笑いの王国〉では,1935年に《見世物王国》を上演するが,これは奥山時代からレビューの時代にいたる種々の浅草の見世物を,ドラマにからませながら実演でみせるものであった。

第2次大戦後の日本では高度経済成長とともに,あらゆる見世物が決定的に衰微するが,60年代のいわゆる〈異議申立て〉の時代にいたるや,寺山修司らにより演劇における〈見世物〉性の復権が唱えられ,前衛的な演劇の試み(前衛劇)として実践されたことは興味深い事実である。

外国

日本で〈見世物〉とよばれるような種々の〈雑芸〉は,いうまでもなく,世界の多くの文化に普遍的に存在し,その起源もきわめて古い。体をうしろに曲げて手や頭を地につける曲技,また綱渡りなどの曲芸は,古代エジプトや古代ギリシアの多くの考古文物にその姿をみることができるし,ホメロスも《イーリアス》のなかで,アキレウスの楯には飛び回る曲芸師(キュビステーテールkybistētēr)の姿が刻まれていたことを伝えている(なおこれらの曲芸には,なんらかの象徴的意味があったといわれる)。また,中国山東省沂南(ぎなん)の漢墓から出土した,石に刻まれたいわゆる〈楽舞百戯図〉には,走索(綱渡り),飛剣(剣を手玉にとる)などの曲芸(中国では〈雑技(ざつぎ)〉とよばれる)の姿がみえ,古代中国の幾つかの文献は,そういった芸人に西域人がいたことを教えてくれる。

動物の見世物や格闘技なども含め,見世物はさまざまなかたちで後代に伝えられていくが,欧米ではその〈後裔〉として,組織的な近代サーカスが生まれたことは特筆される点である。サーカスについては詳しくはその項目に説明を譲るが,たとえば,1835年に〈ワシントン大統領の乳母であったという161歳の黒人女〉の展覧によってデビューし,42年に大アメリカ博物館を開いて〈フィジー島の人魚〉で大当りをとり,のち71年にサーカス団を作ってアメリカ・サーカスの黄金時代を築くP.T.バーナムの軌跡は,サーカス前史をも含めた,近代の見世物精神(ショーマンシップ)の一つの典型を示しているといえる。アメリカにおけるサーカスは,ほぼ,映画の本格的な隆盛とともにその盛期を終えるが,実はこの〈科学的スペクタクル〉としての映画も,その魅力の多くの部分を〈見世物性〉に負っていた。エジソンのキネトスコープの中身は,アクロバット,芸をする犬,拳銃の曲射ちなどの実写であったし,《大列車強盗》(1903)によって〈発見〉された,映画の本質としてのアクション性は,観客にとってみれば機械の力を借りた革命的なアクロバット体験であったということができる(アクション映画)。映画ではのちに,サーカス映画という一つのジャンルさえ成立するが,はやくもE.A.デュポン監督の《ヴァリエテ(曲芸団)》(1925)において,空中ぶらんこ乗りの視点に置かれた〈揺れるカメラ〉という,二つの見世物的要素の幸福な結合をみることができる。

見世物が〈近代化〉の過程でしりぞけられていく事情は欧米も同様であり,その兆候はすでに19世紀の初頭にみられるが,その一方で多くの芸術家がサーカスを含めた見世物・大道芸にひかれ,その芸人を愛した。ドーミエ,ロートレック,ルオー,ピカソ,シャガールといった画家たち,ゴーティエ,ボードレール,ウェーデキント,ヘンリー・ミラーといった作家たち,またメイエルホリド,エイゼンシテイン,チャップリン,トッド・ブラウニング,フェリーニといった映画・演劇人などその例は枚挙にいとまがない。ソシュールのアナグラム資料の研究でも知られるスイスの文芸理論家ジャン・スタロビンスキ(スタロバンスキー)は,《軽業師としての芸術家の肖像(道化のような芸術家の肖像)》(1970)という象徴的な題をもつ本のなかで,そういった芸術家たちの関心の特質をみごとに分析してみせたが,それは〈近代〉という功利性の網の目におおわれた実務的世界にあって,芸術家はどのような場にわが身を解き放つことにより,真に統合的な世界を樹立することができるのかという,尖鋭な芸術論であった。われわれは今,〈近代化〉という事態が,果たして見世物などという卑俗で無用なものを振り捨てただけであったのかどうか,再考の必要に迫られている。

→曲芸 →サーカス →大道芸

執筆者:川添 裕

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「見世物」の意味・わかりやすい解説

見世物

みせもの

寺社の境内や都市の盛り場で、祭礼や縁日といった機会をとらえて臨時に小屋掛けをし、珍しい芸能、珍品珍獣、からくりなどを見せて金銭をとる興行をいう。曲芸、軽業(かるわざ)、舞踊、武術、奇術など芸人が肉体を使う芸が中心だが、近代になるにつれてむしろ世界各地の珍しいものを集めたり、巨大な機械を使った光学的興行などが客を集め、科学万博に代表されるこうした新しい形態が現代の見世物としての位置を要求している。見世物を成り立たせる近代都市の視覚文化とのかかわりで、見世物という観念をとらえ直す必要があるだろう。「見世物」という呼称自体が江戸時代以降のものであることに象徴されるように、人と物の集中によって、目でものを見る快楽が多彩化し、より刺激的な珍品珍芸に人々が関心をもっていく17世紀以降の近代都市文化の消長と、それは密接不可分に結び付いている。日本でも室町時代に放下(ほうか)、蜘蛛舞(くもまい)といった勧進(かんじん)興行や近世初頭にかぶき踊などが散見されるにしても、見世物を担う香具師(やし)たちが頭(かしら)の差配を受けながら盛り場から盛り場へと移動していく本格的な興行は江戸時代に入ってからであった。そうした盛り場では京都の四条河原が古く、ほかにも京都の北野神社や新京極、大坂の梅田、千日前、道頓堀(どうとんぼり)、難波(なんば)、江戸の両国、上野山下広小路、浅草奥山といった、見世物と一体化して殷賑(いんしん)を極めた盛り場が、秩序を目ざす近代都市が文化の周縁へと抑圧した「広場の文化」、民衆の猥雑(わいざつ)な欲望を蓄えたハレ(非日常)の場となった。そこでは生き生きと躍動する肉体芸、異形(フリークス)や珍獣奇鳥のショー、からくりや生き人形などの細工ものを核として、足芸、百人芸、山男、蛇娘、力持ち、女相撲(すもう)、火食(ひく)い坊主、ろくろ首、水からくりなど、雑芸とよぶほかない視覚的大衆芸能の驚嘆すべきレパートリーが繰り広げられた。肉体が生動し、怪獣(モンスター)や因果物(フリークス)が跳梁(ちょうりょう)する見世物小屋は、都市市民の想像力に異界巡り、地獄巡りの体験を与える貴重な空間であった。歌舞伎(かぶき)など正統(レギュラー)な演劇もまた見世物文化からスペクタクルの要素を取り入れることで活性化した。要するに都市の日常生活は、見世物小屋の世界を活性化のための空間として抱え込むことで発展していったといえるのである。明治になると、浅草公園六区や招魂社(現在の靖国(やすくに)神社)がこうした場となり、西洋伝来の曲馬、写真、映画、パノラマなどが人気をとる。

同じように西洋においても、古代エジプト、古代ギリシア以来、軽業や曲芸といった雑芸があり、ここでも都市の近代化に伴って17世紀以降が華やかである。海外探検と植民地支配の進展に伴い、非ヨーロッパ地域の奇禽珍貝(ききんちんばい)が流れ込んで見世物となった。植民地の先住民が「高貴な野蛮人」と称されてヨーロッパ各都市を見世物として回されたことは、博物誌の盛行とタイアップした見世物嗜好(しこう)に潜むイデオロギー的な病理(見る側が見られるものに対して抱く心理的優越感)をうかがわせる。中国や中近東に対するオリエンタリズムと連係して、見世物にされる文物はどんどん増大した。美術展や博覧会をも巻き込む視覚的文化の進展のなかで、18、19世紀、見世物文化はロンドンのリージェント・パークやパリのグラン・ブールバールなどでその極点を迎える。画家ド・ラウサーバーグによるからくり劇場エイドフューシコン、R・バーカーによるパノラマ、L・J・M・ダゲールによるジオラマ、マダム・タッソーの蝋(ろう)人形館、ウィリアム・ブロックのエジプシャン・ホール、サーカス王バーナムの奇形興行「アメリカ博物館」などが、この見世物の黄金時代の代表的な興行である。

19世紀末にかけて映画が見世物的世界を引き継いだ。万国博や科学万博が新しい時代の見世物小屋となる反面、かつての盛り場に横溢(おういつ)していた民衆文化の肉体的猥雑さが、大型機械による見る快楽の管理の前に姿を消しつつある事情は大道芸の場合と同じである。

[高山 宏]

『朝倉無声著『見世物研究』(1928・春陽堂書店)』▽『レスリー・フィードラー著、伊藤俊治・旦啓介訳『フリークス』(1986・青土社)』▽『エリック・バーナウ著、山本浩訳『魔術師と映画』(1987・ありな書房)』▽『リチャード・オールティック著、小池滋監訳『ロンドンの見世物』(1988・国書刊行会)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「見世物」の意味・わかりやすい解説

見世物

みせもの

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「見世物」の解説

見世物

みせもの

料金をとって,芸能や珍奇な細工物などをみせる興行。軽業(かるわざ)や手品・曲芸などの芸能をみせるもの,畸人(きじん)や珍獣などをみせるもの,からくりや飴細工などの細工物をみせるものなどに大別できる。絵解きや説経など,仏説の布教の一環として寺社の境内などで行われたのが始まりと考えられるが,しだいに娯楽的な性格を強めた。江戸時代には,江戸では両国や浅草,大坂では道頓堀などで盛んに催された。芸能のなかでも,卑俗なものとして軽視されてきたが,歌舞伎の外連(けれん)などにも,軽業の影響がみられると指摘されている。また寄席芸の色物である皿回しや紙切りなどにも影響を与えている。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の見世物の言及

【大道芸】より

…

[日本]

ほとんどすべての芸能は,その発生期においては屋外の大地の上で行われており,むしろ芸能にあっては,長く〈屋外の芸〉もしくは〈大道の芸〉という芸態が当然のことであった。しかし,特に近世以降に人形浄瑠璃,歌舞伎といった舞台芸能が発展すると,〈門付(かどづけ)芸〉〈見世物〉〈物売り(香具師(やし))の芸〉なども広く含めたもろもろの大道の雑芸(ざつげい)は,舞台芸能とははっきり区分けされて意識されるようになった。そしてこの大道芸も,江戸時代を通じてかなり複雑多岐に分化し,最大の繁栄をみせるのであるが,その種類は,節季候(せきぞろ),万歳(まんざい),猿回し,春駒(はるこま),獅子舞,大黒舞,夷舞(えびすまい),ちょろけん,祭文(さいもん)語り(祭文),説経語り(説経),鉢叩(はちたたき),人形回し,太神楽(だいかぐら),鳥追(とりおい),絵解き,八丁鉦(はつちようがね),門談義,辻謡曲,太平記読み,大道講釈,乞食芝居,声色(こわいろ),一人(ひとり)相撲,曲鞠(きよくまり),曲独楽(きよくごま),のぞきからくり,居合抜(いあいぬき)(居合)等々,実に300種以上にものぼるといわれる。…

【ページェント】より

…土地の歴史上の事件や人物などを舞台や山車の上に絵や人形であらわし,または演じる見世物で,通常野外で行われる。パジェントとも読む。…

【水芸】より

…水を用いて種々のからくりを見せる見世物の一種。水からくり。…

※「見世物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...