精選版 日本国語大辞典 「遣隋使」の意味・読み・例文・類語

けんずい‐し【遣隋使】

改訂新版 世界大百科事典 「遣隋使」の意味・わかりやすい解説

遣隋使 (けんずいし)

大和朝廷と中国の王朝との公式な交渉は〈倭の五王〉時代からあった明証が中国の史籍に見いだされる。このころの交渉には多かれ少なかれ,朝鮮半島における外交問題を伴っていたのであるが,562年任那(みまな)(加羅)が新羅のために滅ぼされ,日本は朝鮮半島における足がかりを失うこととなった。朝廷はこの回復につとめたが,国内事情も不安定で,目的を果たすことは容易ではなかった。一方,中国大陸においては,589年隋が南北朝を統一して強力な集権国家となり四隣にのぞむようになった。このような情勢のもとに推古天皇の摂政となった聖徳太子は,国内政治を改めるとともに,中国および半島に対する外交関係を一新した。遣隋使の派遣はその外交政策をよくあらわしている。数次にわたり派遣されたが《日本書紀》と《隋書》とで記録にくいちがいが多い。

600年(推古8,開皇20)に使者をつかわしたことが《隋書》に見えるが,この遣使については日本側の史料がない。しかし前後の情勢を考えると,前々年に文帝の高句麗征討があり,この年には日本から新羅征討軍が派遣されているから,朝鮮問題を有利に導くための使節であったらしい。ただし新羅は日本より先にしばしば使者を送っており,外交的にはあまり効果をあげなかったらしいが,この後国内では冠位十二階・十七条憲法の制定など推古朝の主要な改革が行われた。607年(推古15,大業3),小野妹子(いもこ)・鞍作福利(くらつくりのふくり)らをつかわしたことが《日本書紀》にみえ,これと対応する有名な〈日出処の天子書を日没する処の天子に致す〉の国書をたずさえて行き煬帝の不興を買ったことが《隋書》に見える。妹子は翌年隋使裴世清(はいせいせい)らを伴って帰国したが,隋の国書を途中で紛失している。彼の国書の内容が,太子の期待した対等の外交関係とは遠いものであったからであろうといわれている。おそらく太子の遣使の目的の一つであった,日本の国際的地位の向上ということはあまり達成されなかったであろう。608年,裴世清らを送って,妹子らが再び派遣された。この時の国書には《日本書紀》によると〈東天皇敬白……〉とあったという。妹子は翌年帰国した。《隋書》帝紀の610年の遣使記事は日本側に史料がなく,608年の遣使を示すとする説が多い。614年,犬上御田鍬(いぬがみのみたすき)・矢田部造らを派遣した。一行は翌年帰国した。

遣隋使派遣の目的は主として中国文化の摂取にあり,これによって従来朝鮮半島を介して輸入されていた大陸文化が直接に流入することになった。この点,従来の対中国関係が朝鮮半島問題を有利に導こうとする外交的かけひきを主目的としたのに比して,607年の派遣以後の目的は大きな変化を見せた。遣隋使には留学生・留学僧が随行し,かの地にとどまって大陸文化の習得につとめた。彼らが帰国後大化改新を推進する知識層となり,改新事業の推進力となったことは,遣隋使の歴史的意義を評価するさいに忘れることができないことである。日本で最初の仏教文化が開花し,いわゆる飛鳥時代を現出したのも,かかる情勢下において可能であったのである。なお遣隋使の航路は《隋書》の記事によると,難波-瀬戸内海-筑紫-壱岐-対馬-朝鮮半島沿岸北上-渤海湾横断-山東半島という順を経たいわゆる北路であった。派遣された人々の出身は主として帰化人系である。

→遣唐使 →隋

執筆者:弥永 貞三

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「遣隋使」の意味・わかりやすい解説

遣隋使

けんずいし

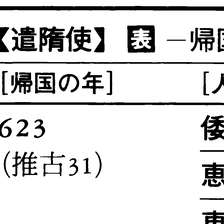

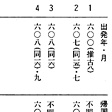

7世紀初頭、聖徳太子(しょうとくたいし)が摂政(せっしょう)のとき、日本から隋(581~618)に派遣された公式の使節。600年に始まり614年まで前後6回に及ぶ。ただし、600年(推古天皇8、隋の開皇20)と610年(推古天皇18、隋の大業6)の2回の使節派遣などは『日本書紀』にその記載がなく、それぞれ『隋書(ずいしょ)』東夷伝(とういでん)・煬帝紀(ようだいき)に記されており、遣使の史実性に疑義がもたれている例が多く、ほかに3回説、4回説、5回説がある。また、600年の遣使は「姓は阿毎(あめ)、字(あざな)は多利思比孤(たりしひこ)」が使者を派遣したとあり、この人物をだれに比定するかについて従来より諸説がある。すなわち推古天皇(すいこてんのう)と舒明天皇(じょめいてんのう)(息長足日広額天皇(おきながたらしひひろぬかのすめらみこと))とを混同したとする説、小野妹子(おののいもこ)が孝昭天皇(こうしょうてんのう)の皇子天帯彦国押人命(あめのたらしひこくにおしひとのみこと)を出自とするということからそれと推古天皇との混同説、あるいは聖徳太子とする説などがある。しかし「タリシヒコ」は当時の天皇一般を表す語で、太子の事績などからやはり聖徳太子と解するのが妥当であろう。

607年(推古天皇15、隋の大業3)の遣使には大礼(だいらい)小野妹子らが派遣され、このときは仏法を習得することを目的として沙門(しゃもん)数十人も同行したが、提出した天皇の国書に「日出ずる処(ところ)の天子、書を日没する処の天子に致す、恙(つつが)無きや云々」と、隋と対等の礼で書かれてあったために「蛮夷(ばんい)の書、無礼なる者有り、復(ま)たもって聞する勿(なか)れ」と煬帝を怒らせたという。翌608年、妹子は隋使文林郎裴世清(ぶんりんろうはいせいせい)とともに帰国、同年再度使節として渡隋。このとき、高向玄理(たかむこのくろまろ)、僧旻(そうみん)、南淵請安(みなみぶちのしょうあん)らが留学生(りゅうがくしょう)、学問僧として同行した。彼らは二十数年間にわたり隋唐の制度・文物についての新知識の習得に努め、帰国後、日本の文化の発達や政治改革等に貢献した。

遣隋使は614年の犬上御田鍬(耜)(いぬがみのみたすき)らの派遣を最後とするが、この事業は遣唐使に継承されていくことになる。

[鈴木靖民]

『坂元義種著『遣隋使の基礎的考察』(『日本古代の国家と宗教 下』所収・1980・吉川弘文館)』

百科事典マイペディア 「遣隋使」の意味・わかりやすい解説

遣隋使【けんずいし】

→関連項目聖徳太子|留学

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「遣隋使」の解説

遣隋使

けんずいし

日本(倭(わ))が中国の隋に派遣した外交使節。「隋書」倭国伝と「日本書紀」によれば,総計4回派遣された。第1回の600年(推古8)の派遣は「隋書」にのみみえる。倭王武(ぶ)以来,1世紀に及ぶ中国との国交の途絶後に百済(くだら)の仲介を得て派遣された。倭王は姓を阿毎(あめ),字を多利思比孤(たりしひこ)といい,天を兄とし日を弟とすると伝えたため,文帝から教諭された。これをうけて冠位十二階の制定など,中国の礼制を導入する端緒が開かれた。第2回(607年)は小野妹子(いもこ)が大使となり,隋への国書で対等な関係における形式をとったため,煬帝(ようだい)は礼に反するとしたが,裴世清(はいせいせい)を派遣した。第3回(608年)は,同じく小野妹子が裴世清の送使として派遣され,同行した高向玄理(たかむこのげんり)・僧日文(旻(みん))・南淵請安(みなぶちのしょうあん)らは唐朝の成立後に帰国し,大化の改新の際に活躍した。第4回(614年)の犬上御田鍬(いぬかみのみたすき)らののち,中国の先進文物の輸入と東アジアでの倭の地位の確立を目的としたこの事業は遣唐使にうけつがれる。なお「隋書」煬帝紀にみえる日本使の2例は,年次を誤ったものか。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「遣隋使」の意味・わかりやすい解説

遣隋使

けんずいし

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「遣隋使」の解説

遣隋使

けんずいし

聖徳太子が中国の文物・制度を摂取する目的で派遣。第1次の600年は『隋書』のみにみえる。第2次の607年は小野妹子が大使となり,翌年隋使斐世清 (はいせいせい) と帰国。さらに同年妹子が再度派遣され,高向玄理 (たかむこのげんり) ・僧旻 (みん) ・南淵請安 (みなぶちのしようあん) らの留学生・学問僧が同行。帰国後,文化の発展や大化の改新に多大の貢献をなした。614年には犬上御田鍬 (いぬがみのみたすき) を第4次遣隋使として派遣した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「遣隋使」の解説

遣隋使

けんずいし

聖徳太子が行い,目的は中国文物の輸入,政治・文化の刷新にある。607年,小野妹子の派遣のときの国書は「日出処天子 致書日没天子 無恙(日出 (いづ) る処の天子,書を日没する処の天子に致す,恙 (つつが) なきや)」の語に始まる。614年には犬上御田鍬 (いぬがみのみたすき) が派遣された。同行の留学生・留学僧は,帰国後,大化の改新の推進力となった。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「遣隋使」の解説

遣隋使(けんずいし)

日本が隋に派遣した国使。記録が一致しないが,600年(推古8年)以後3回か4回派遣され,小野妹子(おののいもこ),犬上御田鍬(いぬがみのみたすき)が知られる。聖徳太子の送った国書が有名で,比較的対等な国交を樹立したと評価されている。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の遣隋使の言及

【飛鳥時代】より

…

[時代概観]

581年中国において隋による統一国家が実現し,東アジアの情勢が変化したのを契機に,日本の対外政策は転換し,倭の五王以来約1世紀の間中絶していた中国との国交が再開された。そして600年(推古8)を最初として小野妹子ら数次の遣隋使が派遣されるが,これは従来と異なり中国と対等の立場に立ってのものであった。隋に代わった唐に対しても,飛鳥時代全期を通じて前後7回の遣唐使が派遣され,とくに孝徳~天智朝が頻繁であった。…

【聖徳太子】より

…この時期は蘇我氏権力がまさにその絶頂にさしかかったときであり,推古朝の政治は基本的には蘇我氏の政治であって,女帝も太子も蘇我氏に対してきわめて協調的であったといってよい。したがって,この時期に多く見られる大陸の文物・制度の影響を強く受けた斬新な政策はみな太子の独自の見識から出たものであり,とくにその中の冠位十二階の制定,十七条憲法の作成,遣隋使の派遣,《天皇記》《国記》以下の史書の編纂などは,蘇我氏権力を否定し,律令制を指向する性格のものだったとする見方が一般化しているが,これらもすべて基本的には太子の協力の下に行われた蘇我氏の政治の一環とみるべきものである。 しかし太子は若くして高句麗僧慧慈(えじ)に仏典を,博士覚哿(かくか)に儒学等の典籍を学び,その資質と文化的素養は時流を抜くものがあったらしい。…

【隋】より

…すなわち,官僚機構,軍制,税制等制度面の整備がいっそう進んで,皇帝を中心とする中央集権体制が完成の域にまでひき上げられ,大運河の開削を通しては,隋の当初から追求された政治・経済・文化の各方面での南北一体化がさらに促された。対外活動でも,文帝以来の方針を踏まえたうえで,吐谷渾を討って西方へ領土を広げ,同時に西域諸国との関係改善を図り,南は林邑(りんゆう)(ベトナム)や流求(台湾)に進出を果たしたのであり,しかも遠く倭(日本)からは聖徳太子の〈日出づる処の天子,書を日没する処の天子に致す,恙(つつが)無きや,云々〉で有名な国書を携えた遣隋使が派遣されてきた。ちなみに隋代における倭からの使者は,中国文献によれば文帝末時(600)が最初であり,後述にあるように,このときにもたらされたものが太子の政治改革に影響を与えたと考えられる。…

※「遣隋使」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...