関連語

精選版 日本国語大辞典 「鈍色」の意味・読み・例文・類語

どん‐じき【鈍色】

- 〘 名詞 〙

- ① 薄黒い色。灰色。にびいろ。にぶいろ。どんしょく。

- [初出の実例]「僧正香也。法印以下有職至悉白色也。鈍色にふいろ訓。凡黒色事歟。雖レ然、黒色未二見及一。又旧記無レ之」(出典:醍醐寺新要録(1620))

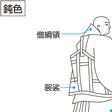

- ② 法衣(ほうえ)の一種。袍服と同じく上衣(袍(ほう))とはかま(裙(くん))と帯の三つから成るが、袍服が袷(あわせ)であるのに対して、単衣(ひとえ)である。無紋の絹の良質なもので仕立て、僧綱領(そうごうえり)を立てる。鈍色の衣。〔左経記‐長元八年(1035)三月二七日〕

鈍色②〈信貴山縁起〉

鈍色②〈信貴山縁起〉- [初出の実例]「御どんじきの御寸法、御裳以下いつでも御しゐにぶにおなじ」(出典:法体装束抄(1396))

にび‐いろ【鈍色】

色名がわかる辞典 「鈍色」の解説

日本大百科全書(ニッポニカ) 「鈍色」の意味・わかりやすい解説

世界大百科事典(旧版)内の鈍色の言及

【衣帯】より

…いずれも紋織の綾などで仕立て,宮廷装束のものとほぼ同じである。

[法衣]

もっとも一般的な法衣は,袍裳(ほうも),鈍色(どんじき),素絹(そけん),直綴(じきとつ)の4種である。(1)袍裳 法服(ほうぶく),袍服(ほうぶく)とも記し,上半身の袍と,下半身の裳とに分かれた仕立てである。…

【法衣】より

…赤色袍裳,香袍裳,黒袍裳,布袍裳の別がある。なお平安時代から,絹で仕立てた白色の同形式の鈍色(どんじき)も着用された。(3)裘代(きゆうたい),素絹(そけん),打衣(うちぎぬ),襲(かさね),空袍(うつほ)など平安時代に登場した裳付の法衣。…

※「鈍色」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...