精選版 日本国語大辞典 「電子管」の意味・読み・例文・類語

でんし‐かん‥クヮン【電子管】

- 〘 名詞 〙 真空または低圧ガス空間における電子あるいはイオンの運動を利用して、整流、増幅、発振その他の作用を行なわせる電子部品の総称。真空管・マイクロ波管・放電管・受信管・受像管・光電管の類。〔電気工学ポケットブック(1928)〕

日本大百科全書(ニッポニカ) 「電子管」の意味・わかりやすい解説

電子管

でんしかん

electron tube

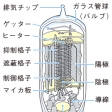

固体外に放出された電子を利用した電子部品で、ガラス、金属、セラミックスなどの高真空または低圧ガス容器内の電子流を利用する装置。真空管がおもなものであるが、そのほか陰極線管、放電管、マイクロ波管などの電子素子を総称する。

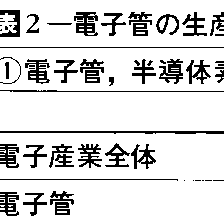

電子管は20世紀前半ではエレクトロニクスの主要素子であったが、半導体デバイス(部品)の登場に伴い、能動素子としての地位や撮像管の地位を譲ってきている。しかし、生産額でみると集積回路を含めた半導体デバイスの1%にも満たないが、X線管、大電力、超高圧用のデバイスなどは独自の市場を保っている。

電子管の日本の生産高は1996年(平成8)は7400億円であったが、2014年(平成26)には483億円まで減少した。その内訳(2014)は、マイクロ波管7万本、60億円、表示管133万本、47億円、X線管11万本、105億円、その他はPDP(プラズマディスプレー・パネル)モジュール、特殊電子管等となる。

表示管を代表する蛍光表示管は、蛍光体の発光を電子照射方向から見る方式であるため高輝度で視認性に優れていることから、オーディオ機器、VTR、さらに、電子レンジや暖房器、自動車電装品用など用途は広い。

マイクロ波管は通信、放送、レーダー用のほか、主力となる磁電管は家庭用の電子レンジ用に、特殊用途には産業用マイクロ波加熱装置、リニアックなどの加速装置、核融合のためのプラズマ加熱装置用などとして大出力のクライストロン、ジャイロトロンが開発されている。

[岩田倫典]

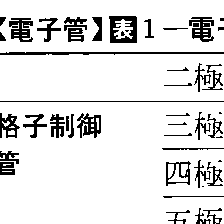

電子管の種類

電子管の種類は多く、原理、構造、外形、用途などにより分類されているが、分類はかならずしも一様ではない。一般には次のように六つに分類される。

(1)整流、検波に用いる二極管と、低周波から高周波までの放送や通信に用いる格子制御を利用した送信管と受信管。これらは熱電子管とか格子制御管ともよばれ、格子制御管には三極管、四極管、五極管、ビーム出力管、複合管などがあり、外形によりST管、GT管、ミニアチュア管、サブミニアチュア管、エーコン管、ペンシル管、真空容器の材質によりガラス管、セラミック管、金属管などと分類されている。送信などに用いる大電力管は冷却方式により空冷管、強制空冷管、水冷管、蒸発冷却管などともいう。

(2)マイクロ波(周波数1ギガヘルツ以上)に利用する電子管。電極管の電圧により電子流の速度を変化させ、極間の電子走行時間の変動を利用するもので、電子走行時間管ともいう。クライストロン、磁電管、進行波管、後進波管などがある。

(3)画像や文字、数字を表示する表示用電子管。蛍光表示管は、伊勢電子工業(現、ノリタケ伊勢電子)が電卓の数値表示用に発明した(1967)もので、情報表示向けのディスプレーとして0.2ミリピッチの画素も開発されている。

(4)光子による電子現象の変化を利用し、電気信号として取り出す光電変換管。これには、光量を直接計量する光電管、光電子増倍管、テレビジョンカメラに利用されている撮像管、光像を直接増倍する映像増倍管、赤外線に高感度をもたせた暗視管がある。

(5)X線を発生するX線管。医用電子装置用のほか工業用がある。

(6)その他の電子管。ガスの電離を利用するもの。マイクロ波の導路管を切り換えるATR・TR管、ストロボ放電管、ネオン管、放射線を検出するガイガー‐ミュラー計数管、電子を加速するベータトロン、電離ガスを吸着するイオンポンプ、電離真空計などがある。

[岩田倫典]

歴史

電子管の発達は無線技術の発展と軌を一つにする。イタリアのマルコーニが無線電信を発明した1896年ころには、火花放電を用いて電波を発生させ、ガラス管に金属粉を入れて電気信号によって橋絡させ、ハンマーによって元に戻すという幼稚なコヒラー(検波器)を用いていた。マルコーニ無線会社の顧問であるJ・A・フレミングが1904年にコヒラーにかわる二極管を発明、これを改良したものとして1907年にド・フォレストが二極管に肉焼き網(グリダリアン)に似た制御格子を入れて三極管を発明し、電子管による通信の時代を開いた。これらは最初はガス入りであったが、アメリカ電信電話会社のアーノルドHarold DeForest Arnold(1883―1933)とゼネラル・エレクトリック社のラングミュアにより1913年に真空管として改良され、プライオトロン(三極管)とケネトロン(高圧整流管)が開発された。さらに1920年には酸化物陰極がアーノルドにより発明され、安定性と信頼性は急速に向上した。構造の改良としては、ショットキーWalter Hans Schottky(1886―1976)の空間電荷格子四極管が1915年に、A・W・ハルの遮蔽(しゃへい)格子四極管が1926年に、O・J・ロッジによる五極管が1927年に、ビーム出力管が1936年につくられた。

無線機に電話をつけるアイデアは、第一次世界大戦後の1920年にラジオ放送として花開き、1929年には100キロワットの大型送信管も生まれた。受信機は小型化し、電子管も1935年には金属製のものが、1938年にはGT管、1939年にはミニアチュア管、1941年にはサブミニアチュア管、1954年には小型セラミック管が開発され、相次いで小型で高出力のものがつくられるようになった。

周波数をあげるくふうも続けられ、三極の電極を近づけたエーコン管が1933年に発明されたが、空間電荷制御型の在来の電子管ではマイクロ波の発生が困難であることがわかり、電子の走行時間を利用する各種マイクロ波管が登場した。マグネトロンは1921年ハルによって非分割マグネトロンとして考え出され、日本の岡部金治郎が1927年に二分割陽極のマグネトロンのマイクロ波発振に成功した。これは大出力のマイクロ波発振管として、とくにアメリカで注目を浴び、第二次世界大戦のレーダー用の電子管として急速に進歩した。電波機器のほか、電子レンジ用の電子管として広く使われている。

クライストロンは1939年にバリアン兄弟が発明している。これは、電子走行時間中の電子を空胴共振器で速度変調し、得られた電子の集群作用を利用して信号を増幅する。二空胴クライストロンから第二次世界大戦中に反射型の小型のものが生まれ、レーダーの局部発振器、小型送受信管に利用された。1951年には多空胴クライストロンが開発されて大電力管のものが生まれ、数十メガワットのパルス出力、数十キロワット以上の連続出力のものも現れている。

ジャイロトロンは電子のサイクロトロン共鳴を利用した新しい大出力ミリ波管で、170ギガヘルツ、1メガワットの連続波発振のものが核融合プラズマの加熱用として開発が進められている。

進行波管は、遅延回路を形成するヘリカルコイル上のマイクロ波と、コイルの中央を走る電子ビームの相互作用による電子の速度変調と密度変調を利用したもので、イギリスの建築技師コンフナーRudolf Kompfner(1909―1977)が1944年に応召中発明している。周波数帯域が広く、動作が安定で、保証寿命が長いことから、マイクロ波通信網、レーダー網、宇宙通信などに広く用いられている。6ギガヘルツ帯で3キロワットのものが実用され、レーダー、とくに軍用としてピーク出力3メガワットの大電力進行波管も開発されている。

ストラスブール大学のK・F・ブラウンは、電子線の諸現象を電気現象に利用することを提案、1897年に磁気偏向の装置をつくり、それが今日のブラウン管の基礎となった。翌1898年にエバートH. Ebertは静電偏向方式のものをつくったが、1932年ようやく測定用あるいは観測用のオシロスコープとして商品化された。その後、蛍光物質の改善によりレーダー用、テレビジョン用のブラウン管として発達した。カラーテレビの受像管は、蛍光膜自体に三原色をもたせて配置する方式のもので、J・L・ベアードが1944年に三原色でつくった三角錐(さんかくすい)形の蛍光体に三方向から電子ビームを照射する方式を考えたのが最初である。1951年にはシャドーマスク方式のカラーブラウン管がRCA社によって実現された。単電子銃の三電子ビーム方式のトリニトロンは、1968年に日本のソニーによって開発された。カラーブラウン管が角形になったのは、1958年NHKの開発による。また、薄形化については、白黒2インチのものを1982年にソニーが、カラー3インチのものを1985年にシャープが発売している。

テレビカメラは、最初は機械式であったが、電子管式のアイコノスコープが1933年にツウォリキンによって発明され、イメージデセクタはファンスワースPhilo Taylor Farnsworth(1906―1971)によって開発された。最初のものは6000ルクスという照度を必要としたので、両者を組み合わせたイメージアイコノスコープが1934年に発明され、1946年には感度のよいイメージオルシコンがRCA社のA・ローズAlbert Rose(1910―1990)、ワイマーPaul K. Weimer(1914―2005)により開発された。これら光電子を検出するものにかわり、光導電膜の抵抗変化を利用するものとしてビジコンが1950年にRCA社で開発され、さらに高感度のプランビコンが1963年にフィリップス社で、サチコンがNHKと日立製作所によって1972年に開発された。いずれも小型で、単管カラー方式のものもつくられ、携帯用、家庭用として普及している。

放電を利用した三極管のサイラトロンは1932年に発明された。それ以前、1925年にはグロー放電の定電圧特性を利用した定電圧放電管、また1949年には計数用のデカトロン(計数放電管)がつくられたが、現在は半導体デバイスにかえられている。第二次世界大戦中にはガイガー‐ミュラー計数管やレーダーの送受切換え用のATR管とTR管が生まれ、イリノイ大学で発明されたプラズマディスプレーも1990年代になって40インチ以上の大形ディスプレーとして実用化された。

[岩田倫典]

『岩田倫典著『エレクトロニクスの新世代』(1982・工業調査会)』▽『電子情報通信学会編『電子情報通信ハンドブック』(1988・オーム社)』▽『森大伍編『電子部品年鑑1997』(1997・中日社)』▽『経済産業省監修、電波新聞社編・刊『電子工業年鑑』各年版(2000年版までは通商産業省監修)』

改訂新版 世界大百科事典 「電子管」の意味・わかりやすい解説

電子管 (でんしかん)

electronic tube

真空中の電子の性質を利用して電気信号の増幅や発生などを行う電子素子。基礎となる電子の性質や電子放出については19世紀末からいくつかの発見や研究があったが,最初の電子管はJ.A.フレミングが1904年に発明した二極管である。次いでL.デ・フォレストが06年三極管を発明したが,これは人類が初めて作った能動素子(増幅作用のある素子)であり,今世紀前半の無線・有線通信や電子工学の大発展の直接の原因となった。さらに三極管を改善した四極管,五極管などが次々に発明され,このうち小型(小電力)のものは一般に真空管vacuum tubeと呼ばれ,ラジオ放送開始(日本で1925年)以後,受信機用として多く作られた。その後当初のナス形管から30年代ST管,40年代GT管,50年代以降mT管としだいに小型化された。また管の種類が増すに従って専門的には受信機に用いるような小型管を受信管と呼び,大型管やブラウン管などを含めた全体を電子管と呼ぶようになった。テレビ放送開始(日本で1953年)後受信管の生産量は急増し,69年には2.5億本をこえたが受像機のトランジスター化に伴い受信管は使われなくなった。トランジスターは小型,長寿命,低消費電力,即動性などの特徴をもつ。しかし,トランジスターでは大出力を得ることがむずかしいため,放送機などでは数こそ少ないが送信管と呼ばれる大型の電子管が使われている。

さらに1940年ごろからは高周波通信の進展につれ,三極管,四極管などいわゆる極管(格子制御管)で扱えないマイクロ波用の一連の電子管が開発され,数百MHz以上の高い周波数や大電力を扱う分野で使われている。光あるいは画像と電気信号の変換は古くから利用された電子管の分野であるが,半導体素子などで代替できないものがあり,とくにテレビ用ブラウン管(受像管)は電子管工業を支える柱となっている。表1に各種電子管の分類を示す。次に各種電子管の原理と現状を概説する。

二極管

中心に細長い熱陰極があり,これを囲む形で筒状の陽極がある。陰極を加熱すると電子が放出されるが,電子の負電荷のため陰極に対し陽極が正電位のときのみ電流が流れる。電流は電極間空間に電子自身の作る負の電荷に制限され陽極電圧のほぼ3/2乗に比例する。これを空間電荷制限効果といい,種々の電子管の電流値を定める基礎でもある。陽極電圧の高いところでは空間電荷の影響は無視でき,電流は陽極電圧に関係なくほぼ一定となる。二極管は交流を直流に変える整流素子としてあらゆる通信機,計測器などに使われたが,70年以降半導体素子が使われている。

格子制御管

(1)三極管 二極管の陰極と陽極の間に制御格子(グリッドgrid)と呼ばれる網状または格子状の電極を挿入したもので,陰極に対し陽極には正(小型管では数十~数百V),格子には原則として負(-数~-数十V)の電圧を与える。電子は格子の隙間を通り陽極へ流れるが,格子電圧のわずかの変化で陽極電流が大きく変化するため増幅作用をもつ。陽極電流は空間電荷制限効果に従って流れる。受信管の陰極には傍熱形酸化物陰極が用いられた。これはニッケルNiの筒の外面に酸化バリウムBaO層,筒中にヒーターを入れたもので,比較的低温(1100K)で動作する。送信管の陰極には直熱形のトリウムタングステンを多く用いる。これは酸化トリウムThO2を含むタングステンの線条で作り,電流を流すことによりそれ自身ヒーターとして働く。電子管の陽極は電子流の衝突により温度が上昇するため,その冷却が問題となる。受信管では熱放射による自然冷却に頼っているが,送信管では真空容器としてガラスの代わりに銅を用い,これを陽極兼用として外側を水冷または送風により冷却する。受信管の出力は数Wであるのに対して,送信三極管では1~400kWのものがあり,短波・中波の通信や放送などに用いる。(2)四極管,ビームパワー管 三極管では陽極の出力電圧の変動が直接格子面の電界を変化させるため入力に影響を与え,高周波の増幅を妨げる。そこで陽極と制御格子の間にさらに一つの格子(遮へい格子)を設け,これをコンデンサーを通して接地(直流的には正電位)することにより,陽極-制御格子間の高周波の結合をなくすようにした電子管が四極管である。この管は陽極で放出された二次電子が高電位の遮へい格子に流れて特性が乱れるため,受信管としては使われなかった。送信用四極管とビームパワー管では電子の空間電荷を利用してこの害を防いでいる。材料や冷却などは三極管と同様である。四極管は数十~数百MHz,出力数十W~数十kW,ビームパワー管は同じ周波数範囲で出力100W以下の通信用,工業用,テレビ放送用などに用いられる。(3)五極管 四極管の二次電子による特性の乱れを防ぐため陽極直前に第3の格子(抑止格子)を置き,これを接地して使うものが五極管で,受信管として広く用いられた。送信管としては出力数十Wのものがあるが数は少ない。(4)その他 スーパーヘテロダイン受信方式のラジオでは,高周波を中間周波へ変換する信号変換用として五つの格子をもつ周波数変換管が使われた。また三極管の頭部に蛍光体を塗った皿状の電極をもち,入力電圧により発光面積が変わるようにした同調指示管もラジオに組み込まれていた。FM受信機では1本の電子管で周波数変調信号を振幅変調波に変えるゲーテッドビーム管が用いられた。いずれも現在は使われておらず,それぞれの機能を数個のトランジスターの回路などで置き換えている。

マイクロ波管

格子制御管では電子の陰極と陽極の間の走行時間が10⁻8~10⁻9秒かかり,原理的にこれより早い周期の高周波信号の増幅や発振はできない。三極管でも,電極間距離が著しく小さく立体的な共振回路を使えるようにした板極管(灯台管)では,2500MHz程度までの高周波を扱うことができる。また格子制御管とは動作原理のまったく異なるマイクロ波管と呼ばれるマグネトロン,クライストロン,進行波管など数種の電子管が開発されており,電子レンジやUHFテレビ放送,通信などに使われている。

映像用の電子管

テレビの撮像や受像に際しては一般に電子を細い流れとし,これで画面を走査する。このような機能をもつ電子管を陰極線管cathode-ray tube(略してCRT)という。ブラウン管がその代表で(一般にはCRTはブラウン管を指す),これを半導体素子などで置き換えることはむずかしい。テレビカメラ中にあって画像を電気信号に変える撮像管,画像を記憶しておく蓄積管も広義の陰極線管に含まれる。また暗い像を明るい像に変えたり,X線像など不可視の像を可視像に変える映像増倍管と呼ばれるイメージ管も医用に不可欠である。

その他の電子管

光を電気信号に変える機能の電子管をまとめて光電変換管といい,前記の撮像管やイメージ管もこれに含まれる。ほかに光の量を測る光電管,光電子増倍管などの電子管もあり,一部は固体素子に変わりつつある。蛍光表示管は熱陰極,格子,蛍光体を塗布した電極をもち,緑色発光の文字を表示するもので電卓などに使われる。医用に使用するX線管は特殊な二極管である。以上に記した電子管はすべて管内を真空にしたものであるが,内部に気体を入れ,放電を起こすようにした電子管もある。蛍光灯やネオンサインのように光の利用を目的とするものを放電灯,電気的な現象を利用するものを放電管という。

執筆者:長谷川 伸

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「電子管」の意味・わかりやすい解説

電子管【でんしかん】

→関連項目陰極|計数管|二極管|熱陰極|放電灯|陽極

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「電子管」の意味・わかりやすい解説

電子管

でんしかん

electron tube

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...