精選版 日本国語大辞典 「韻律」の意味・読み・例文・類語

いん‐りつヰン‥【韻律】

- 〘 名詞 〙 韻文の音声上の形式にいう語。音声の長短、アクセントの高低・強弱や、子音、母音などによる調子を規則正しく繰り返して、音楽的な諧調を与えるもの。また、和歌、俳句のように音数の形式で表わすものをもいう。リズム。

- [初出の実例]「韻律 ヰンリツ」(出典:易林本節用集(1597))

改訂新版 世界大百科事典 「韻律」の意味・わかりやすい解説

韻律 (いんりつ)

詩歌と韻律

文を形づくる音韻の配列に一定の人為的な規則を設け,これによって律動感や音の響き合いなど,聴覚上の美感をもたらそうとすることは,古くから行われていた。こうした規則の総体を韻律と呼ぶ。遠い古代にはこの規則は歌謡や宗教上の典礼などに,なかば無意識に行われていたものと思われるが,文芸上の美がしだいに意識されるようになるにつれて,韻律の規則も精密に意識化され,ついにはその規則性それ自体が一つの美的価値とみなされるに至った。言語学の上からそれぞれまったく違う系統に分類されるどの国語においても,ほとんど例外なしに,韻律は詩歌の形式的規範となっている。韻律法prosodieはいわゆる詩法art poétiqueの大半を占め,極端な場合には,韻律の規則を守りさえすればいかに内容が無味乾燥であろうと,詩として認められるというような,形式的理解が行われたこともある。近世以降,活字文化の展開とともに,詩歌は朗誦されるよりも黙読される度合いを強めてきた一方,近代に入って散文詩が出現し,韻律のもつ一方的な規則性を離脱しようとする詩人たちもふえてきたが,なおも韻律は忘れ去られたわけではなく,消滅もしていない。それは単なる聴覚上の形象にとどまるものではなく,むしろ思念の進行を形象化するものとして,詩歌の成立の根底に深く結びついていると考えられる。

リズムと韻

韻律は一般に,韻,すなわち同一もしくは類似の音声の響き合いと,律,すなわち単位となる音韻の時間上の配列の規則性とに分けられるが,前者が詩的技法として重視されているにもかかわらず,本質的重要性をもつのは実は後者,すなわちリズムである。韻もその配置に関してはリズムによって説明される点が多い。リズムの基本となるのは原則として音韻の数であるが,国語によって発声上の強弱の差が強く意識されたり,音韻を構成する母音に長短の別があったりすると,それらの強弱音や長短音の基本的な組合せによって音脚(音歩ともいう)という概念が生じ,これが単音に代わってリズムの単位となる。具体例をあげると,フランス語では音の強弱や長短の意識が薄いので,リズムはもっぱら音韻の数だけで測られ,かろうじて一つの詩行もしくは詩行の中の句切りに強声が意識されるにすぎない。フランス詩でひろく用いられるアレクサンドランalexandrinという詩行は,1行が12の音綴から成り,その6音目に句切りを置くのを正格とする。日本の詩歌の,いわゆる七五調や五七調も,音数だけを問題にする点ではこれに近いが,実際には長音を2音と数え,促音や撥音を1音と数えるなどの整理が加えられている。ただし7音や5音の音群については音脚概念の萌芽のようなものが見受けられ,これをさらに精密化して,2音もしくは3音による音脚の存在を説く理論家もある。これに対して音韻に長短の別が明瞭なギリシア,ラテンの詩法は,これら長音と短音とを二つもしくは三つ組み合わせてさまざまな音脚をつくり,同一音脚を一定数繰り返して詩の1行を形成する。たとえばホメロスの叙事詩は,長短短の組合せによるダクテュロスdaktylosという音脚を六つ重ねて1行としている。英語は強弱のアクセントを強く意識するので,イギリスの詩法は上記のギリシア風の音脚を強弱の組合せによって形成するが,この場合の強弱の配置は,必ずしも個々の語に固有のものではなく,全体の流れから決定される場合もあって,近代では多くの詩が強音の前に弱音を添えたリズムで読まれる。さらに中国の詩は,単綴語によるためにやはり音数をリズムの基礎とするが,音調に四声(しせい)の別があるところから平(ひよう)と仄(そく)との区別を重んじ,その交代にも規則性がある。なお,日本の伝統詩歌における字余りや字足らずの句は,本来ならばリズムの上で欠陥となるべきところを,5音句や7音句の意識に取り込んで乱れを感じさせないのが,音脚の存立をめぐる好個の材料を提供している。また,こうした音脚の概念を離れて,実際の発声の上からもっと大きな音群を単位としてリズムを測ろうとする考え方もある。

韻の代表的なものは脚韻であり,各行の末尾に同一もしくは類似の音韻を配置して互いに響き合わせ,また次に来るべき行末音をひそかに予想させる技法をいう。西欧や中国の詩歌は伝統的にこの脚韻を踏み,その技法も精密化しているが,日本では詩人たちのさまざまな試みにもかかわらず一般化していない。行末の音綴を形成する母音と,それに続く子音だけを同一にするものを単純韻と呼び,中国の脚韻はほとんどこれであるが,西欧ではその母音に先立つ子音までを合致させる場合も多く,とりわけフランス詩ではこのような豊かな韻(富韻rime riche)が求められる。脚韻によってそれぞれの行の成立が聴覚的に確認され,この行が今度は作品を構成する単位となるのだから,韻は決してリズムに無関係な存在ではない。脚韻の配置の仕方には,2行ずつ同じ韻を並べていく平韻rimes plates(英詩では対韻couplet)と,2種の韻を1行おきに交錯させる交韻rimes croisées(英詩では交互韻cross rimes)と,1種類の韻をもつ2行の間へ第2の種類の韻をもつ2行が割りこんだ形となる抱擁韻rimes embrasséesとがある。また中国の絶句の押韻法は,起承転結の4行のうち転を除いた他の3行に同一の脚韻を置くものであるが,このように脚韻は詩型とも密接に関連する。広義の韻にはこのほか,語頭の音韻を合わせる頭韻alliterationや,語の位置を問わず類似音を重ねる半諧音assonanceがあり,これらは日本の詩歌にもいくつかの用例が見られる。

詩型

韻律の配置が詩型を決定する要件となる例として,中国には前述の絶句のほかに律詩などがあり,西欧にはテルツァ・リマterza rimaやソネットsonnetやバラードballadeなどがある。西欧の場合,こうした詩型は詩節もしくは聯(れん)stanza,stropheの概念に支えられているが,これはいわば複数の詩行から成るリズム単位の一種であると考えられる。そして各詩節ごとに脚韻の配置や繰返し句refrainの位置などの規則がある。日本の短歌や俳句は音数だけから決定される詩型だが,全体が極度に短く圧縮されているために形式としての確定性が強く,この点からも韻による支持の必要が感じられなかったものと思われる。

韻律と語の意味

韻律は以上のように詩歌の基本要件となっているが,語の意味と語の音韻との間には,擬声語のような特別の例を除けばなんらの関係もないのだから,韻律の規則もまた本来は人為的なものにすぎず,したがってあくまでも外形的な規制とみなされがちである。事実,近代以降の詩は内的必然性を求めるという見地から韻律を無視する場合も多くなった。しかし韻律の真の美しさは,実は語の意味との間の緊張関係をぬきにしては成立しない。たとえば西欧語のように語尾変化に規則性をもつ言語の場合,同一語尾の語を並べればたやすく脚韻が得られるはずであるが,そのような脚韻は決して美しさを感じさせない。また中国における対句などは,意味の対立によって鋭いリズム感を生んでいる。これらの点から考えると,韻律を外面的な形式としてのみ考察するのは,実例の整理には役立っても,その美感を分析するためには必ずしも有効ではない。むしろ人間の思念そのものの動的性格と,関連させる理解が必要となるであろう。

→詩法

執筆者:安藤 元雄

聯stanza,stropheには二行聯couplet,三行聯triplet,tercet,terza rima,四行聯quatrain,五行聯quintet,六行聯sestet,七行聯septet,八行聯octave,ottava rima,九行聯spenserian stanzaなどがあって,一つの詩の中において統一された型をもつ数行が繰り返されるのである。このような一定数の行を結び合わせるものは行末にある押韻であって,韻の合わせかたがaa/bb/……となっているのを対韻couplet(rimes)といい,a b a b……のようになっているのを交互韻cross rimesという。韻の合わせかたはそのほかに幾十,あるいは幾百とおりもある。また同韻は行の中央(小休止の前)と行末に置かれることもあるが,ふつう前後の行末に置かれ,互いに響き合うように配置される。韻は4行以上を隔てると,前の音が忘れられ,効果が少ない。韻の種類に強勢のある母音,または母音+子音をもって押韻するものを単純韻という(flee-sea;voice-rejoice;wept-slept;花-山:英詩ではふつうであるが,日本語では韻として感じられない)。つぎに母音の前の子音から-すなわち1シラブルが同韻であるものを拡充単純韻という(英詩ではfair-fareのような韻を完全韻perfect rimeといい,避けられるが,フランスの詩ではmodèle-fidèleのような押韻は富韻rime richeとよばれ美的効果が認められている。日本語では奈良-桜のような完全韻となってはじめて感じられる)。単純韻の後に強勢をもたぬ同韻のシラブルが添えられたものを,二重韻feminine rimeという(例:making-taking;恋-宵(よい))。単純韻の後に強勢をもたぬ同韻の2シラブルが添えられたものを三重韻triple rimeという(例:ténderly-slénderly;心-ところ)。

音歩metre,または詩の足foot

音歩(音脚ともいう)は詩歌の音律的単位をなす音群であって,音楽の小節barに相応し,音声の長短,強弱,高低を総合する時間的の単位である。ギリシア,ラテンなどの詩学では ⋃⋃(ダクテュロスdaktylos),

⋃⋃(ダクテュロスdaktylos),

(スポンデイオスspondeios),⋃⋃

(スポンデイオスspondeios),⋃⋃ (アナパイストスanapaistos),

(アナパイストスanapaistos), ⋃(トロカイオスtrochaios),⋃

⋃(トロカイオスtrochaios),⋃ (イアンボスiambos)のような長短のシラブルの配列から音歩が生ずると考えられた。イギリスの詩学では

(イアンボスiambos)のような長短のシラブルの配列から音歩が生ずると考えられた。イギリスの詩学では ××(ダクティルdactyl),

××(ダクティルdactyl),

(スポンディーspondee),××

(スポンディーspondee),×× (アナピーストanapæst),

(アナピーストanapæst), ×(トロキーtrochee),×

×(トロキーtrochee),× (アイアンバスiambus)などの強弱のシラブルの配列によって音歩が生ずると考えられた。中国語の詩では1シラブルからなる各語が平上去入の音調toneアクセントをもち,その四声の配列によって快美な音律が生じ,各語が音律単位を構成すると考えられ,日本の詩歌では五音(ひさかたの),七音(ひかりのどけき),あるいは三音(ひかり),四音(のどけき)などの音群を音歩とみなすことができると考えられている。

(アイアンバスiambus)などの強弱のシラブルの配列によって音歩が生ずると考えられた。中国語の詩では1シラブルからなる各語が平上去入の音調toneアクセントをもち,その四声の配列によって快美な音律が生じ,各語が音律単位を構成すると考えられ,日本の詩歌では五音(ひさかたの),七音(ひかりのどけき),あるいは三音(ひかり),四音(のどけき)などの音群を音歩とみなすことができると考えられている。

そしてギリシア語あるいはラテン語の詩ではシラブルの長短quantity,英詩ではシラブルの強弱stress,中国および日本の詩では音の高低pitchが音歩の特性を形成すると考えられているが,長短,強弱,高低は引きはなして考えられるものではなく,〈長高〉はいよいよ強く,〈短低〉はもっとも弱く,〈短高〉〈長低〉などは鋭くあるいは平静の音として感じられるように,各国語の詩において共存している。各国語で音歩は〈足〉という語で呼ばれているが,原始時代では踊りながらうたわれたのであって,1音歩はその足拍子(あしびようし)の単位,すなわち左右,または右左の2歩,あるいは左右左などの3歩の占める時間であった。また,長短強弱なども相対的のものであって,その右または左隣の音に比べて,少しでも強弱あるいは長短をつければよいのである。

足の拍子と発声器官の律動との関係

音歩は歩調と時間的に完全に一致しなくてもよく,ただ調子はずれにならなければよい。そして詩の律動は,1編の詩,1聯,あるいは1行を支配する音声の連続した波動であって,その波の1うねりが1音歩であるゆえに一つ一つの音歩は聯または行を支配する律動によって調整される。

It is not love,it is not hate.

は|⋃⋃|⋃ |⋃⋃|⋃

|⋃⋃|⋃ |のようによまず,全体の律動が|⋃

|のようによまず,全体の律動が|⋃ |の音歩であるため,ここもその影響をうけて,|⋃

|の音歩であるため,ここもその影響をうけて,|⋃ |⋃

|⋃ |⋃

|⋃ |⋃

|⋃ |のようによむか,あるいはその時間的な基礎に従って|

|のようによむか,あるいはその時間的な基礎に従って|

|○

|○ |

|

|○

|○ |のようによむ(

|のようによむ( は⋃の時間に2シラブルをよむ,○は停音)。また,

は⋃の時間に2シラブルをよむ,○は停音)。また,

Alone on a wide wide sea!

And never a saint took pity on

は|⋃ |⋃⋃

|⋃⋃ |

|

/⋃

/⋃ |⋃⋃

|⋃⋃ |⋃

|⋃ |⋃⋃|のように|iambus|anapæst|spondee/……としてよまず,全体を支配する律動の影響のもとに,|⋃

|⋃⋃|のように|iambus|anapæst|spondee/……としてよまず,全体を支配する律動の影響のもとに,|⋃ |

|

|⋃

|⋃ /⋃

/⋃ |

|

|⋃

|⋃ |のように調整してよむ。

|のように調整してよむ。

以上述べたような韻律法の知識は19世紀までは,厳守されなかったにしても,認められていた。コールリジは,《クリスタベル》という詩を新しい規則の上に組み立てた。それは行あるいは音歩のシラブルの数は異なるが,アクセントは各音歩に一つ,各行に四つあるので,規則正しい律動を保っていると主張している。19世紀までは詩はくりかえされる,規則正しいリズムの波に従って,吟誦(ぎんしよう)chantされたが,20世紀になっては話speakされるようになった。T.S.エリオットは1951年に発表した《詩と劇Poetry and Drama》と題する論文の中で,彼の作詩法を説明し,詩の韻律を散文律に近づけること,各行の長さおよびシラブルの数は画一にしないが,行中に一つの小休止caesuraを置き,アクセントは小休止の前に一つあれば後に二つ,前に二つあれば後に一つ,合わせて三つ置くようにしたと書いている。筆者はエリオット自身の朗読の録音,そのほか現代の英米詩人および学者の朗読のレコードを集めて研究してみたが,みなエリオットとよみ方を一つにしていた(図1参照)。

これが現代の代表的なよみ方であるとすると,アクセントの数も減じ,音歩も認めがたくなっている。We shall not ceaseのceaseはアクセントを失い,昔の2音歩が1音歩になっている。Wherewe started,And know the placeのごときも同様である。from éxplorátion,of all our explóringなどは二つの強勢をもっているが,その一つは弱く,1音群に近づきつつある。また英語のアクセントは強勢で日本語のアクセントは高低であるとはよくいわれるが,英語においても,日本語と同じく,強弱と高低のアクセントが並行あるいは混合して用いられている。エリオットの作詩法は別の言葉でいえば,現代に近づくにしたがい詩の言葉の話しかたが急速になり,4音歩行の1行は小休止によって2音群に分かれ,その一つは2音歩が一つしか強勢をもたぬ1音群となり,他の2音歩は二つの強勢を保存して複合1音群となった。したがって六音歩詩行hexameter(a),alexandrine(b)

(a) This is the|forest pri|meval.

The|murmuring|pines and the|hemlocks.|(b) And sing|ing still|dost soar,|and soar|ing e|ver singest.|

五音歩詩pentameter

A lit|tle knowl|edge is|a dan|gerous hing.|

四音歩詩tetrameter

(a) `Tis|the mid|dle of night|by the cas|tle clock,|

(b) Swallow,my|sister,O|sister swallow,|(b) The sedge|is with|er'd from|the lake,|

三音歩詩trimeter

(a) We look|before|and after|

(b) Higher|still and|higher|

等は詩の形体としては今日も存在しているが,今日の作者または読者は,これらの詩形が要求するだけのアクセントまたは音歩を認めず,より早いテンポで,現代的な音律感を満足さすように読んでいる。この現象は日本の詩歌にも生じている。たとえば七五調は,

|いろは|にほへど|ちりぬる|を(息)|

のように,4音歩行として約4秒の時間によまれたものであったが,まず〈ちりぬるを〉の五音句が1音群として一気によまれるようになり,〈いろはにほへど〉の七音句は京都人などの速度では二つのアクセントをもつ複合1音群となり,東京人のはやい速度のばあいには,〈いろはにほへど〉も〈ちりぬるを〉と同じく,1音群となって1秒でよまれるようになった。

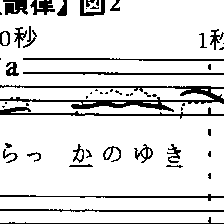

図2-aは関西人のよみ方で下線を施したところにアクセントがあり七五音句2句を1行とし,そのあとで息をするので七五七五が6音群の5秒でよまれる1行をなし,図2-bは関東人のはやいよみ方で,七五音句が一つしかアクセントをもたず,七五音句が1音群となり七五七五音句が3秒でよまれる1行となっている。このように現代は詩をよむテンポをはやめ,英詩と日本の詩においても,アクセントの数を減じ,音歩を解消せしめつつある。

図3は杜甫の詩を赫奎彦が読んだ声をオシログラフにしたもので,これは伝統的なよみ方であると思うが,それにしても国は〈陽平〉,破は〈去声〉,山は〈陰平〉のように各音節あるいは各字が〈平,上,去,入〉といわれるアクセントをもって韻律を構成するのでなく,国破2字で一つの音歩に相当し,一つのアクセントが生じ,山河在でほぼ同じ長さの1音歩になり,一つのアクセントが生ずるとみるべきではあるまいか。こうみると日本語詩,英語詩,中国語詩に共通する韻律の基礎が見いだされる。強勢と高低との関係も日本語,英語,中国語ともに同様であって,日本語は高さアクセント,英語は強さアクセントということはなく,どの国語も高さと強さの合成アクセントをもつものである。

執筆者:土居 光知

中国詩

中国においては,もっぱら知識人によって作られ,本来は単に詩と呼ばれ,日本においては漢詩,現代中国においては旧詩と呼ばれている韻文のジャンルで,高度の完成された韻律が見られる。このジャンルはまた,中国におけるもっとも主要な韻文でもある。以下,詩と称するのは,このジャンルを意味する。旧時代の中国では他に詞(詩余),曲(戯曲,散曲)などと称する韻文があって,特有の韻律を持っていた。現代中国語による詩は,ときとして押韻し,あるいは一句の字数を5字,7字にそろえるものがあるが自由律によるものが多い。また,韻文のみならず,駢文(べんぶん)にも,字数と平仄(ひようそく)にもとづく,一種の韻律がある。

韻律は一句のうちの音節数,強弱抑揚のリズム,脚韻の三つの要素から成りたつが,中国の詩においては,そのいずれもよく発達している。中国語は一語が1音節から成り,一つの文字により表記される。一つの音節は,一つの子音と一つの母音,あるいは一つの母音のみから成る。子音を声,母音を韻と称する。韻は前に半母音,後に鼻音または破裂子音をともなうことができる。また声調と称する,4種類に区別される抑揚を持つ。詩の韻律は,このような中国語の特徴の上に成立する。詩に用いられる音韻体系は,六朝まではその時代のものによっているが,唐代以後は隋唐の体系を用いることになっている。この音韻は今日では消滅しているが,《広韻》(1011)等の文献によってその体系が保存されている,実用上は金代に整理された平水韻による。隋唐音韻の声調は平声(ひようしよう),上声(じようしよう),去声(きよしよう),入声(につしよう)の四つである。このうち,上去入の三声を合して仄声(そくしよう)という。平声と仄声の対立は,韻律上,きわめて重要な意義を持つ。高く,弛緩した平声と,低く緊張した仄声とを適切な順序で配列することにより,快い音律上のリズムが得られる。押韻上も平仄は深い関係を持っている。

詩は一句の音節数が5個かあるいは7個であるのがふつうである。もっとも古い《詩経》(前5世紀)は一句4個の形が多い。ときとして一句6個のもの,一句の字数が不定のものがある。音節数は,みかけ上は字の数としてあらわれる。一句の字数を言と称す。つまり詩には四言,五言,六言,七言等がある。不定のものは雑言という。その他の字数の句は,それだけで一編の詩を作ることはない。一首の句数は偶数であり,最小は4句である。

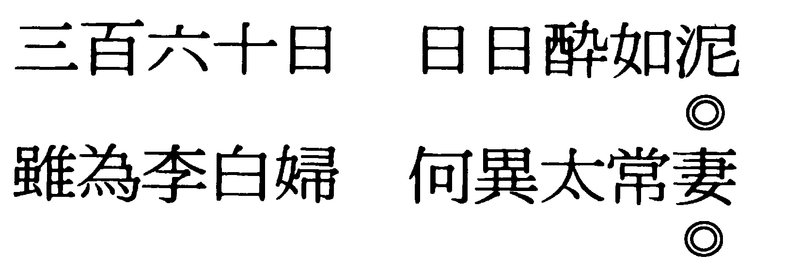

押韻は隔句韻が原則で,第一句から数えて偶数番目の句に押韻する。七言詩では第一句に押韻することが多い。ときとしては毎句押韻の詩もある(◎は脚韻)。

〈贈内〉李白

近体詩の韻律

近体は発音上の均衡を基礎としたきわめて厳密な韻律を特色とする。押韻は平声のみを用いる。仄声の押韻で,近体の平仄の規則に従った詩がときとしてあるが,仄韻の近体とも,近体に似た古詩ともみることができる。一韻到底と称して,一度定めた押韻は,途中で変更することはできない。押韻は平水韻の中で同韻の字に限り,他の韻とは通用しない。押韻しない句の最後の字は仄字である。

近体では,平字もしくは仄字が2字連なって一つの音歩footを作るから,平の音歩と仄の音歩とができる。一つの音歩のうちでは下の字が強く発音されて,その音歩を代表する。字数が奇数の句なら,最後の1字は1音歩となると考えられる。五言は3音歩,七言は4音歩である。平の音歩と仄の音歩とは交代にあらわれる。ただし最後の1字の音歩は押韻の影響により変化することがある。一つの句は,平の音歩から始まる〈平起〉の句と,仄の音符から始まる〈仄起〉の句と2種ある。句と句との間に均衡を保たせるため,平起の句と仄起の句とが交互に組み合わされ,2句で聯を作る。聯もまた平起と仄起とができるので,同様にして平起の聯と仄起の聯とを交互に組み合わせて,4句から成るサイクルを作る。このサイクルをさらに1個以上組み合わせて近体を構成するが,2個以上組み合わされる場合でも,サイクルはもはや変化せず,同じパターンのサイクルが繰り返される。

サイクルが1個であれば絶句,2個であれば律詩,3個以上ならば排律である。近体においては最初の音歩が平仄のいずれかに定まれば,全体の韻律が定まってしまい,基本的には韻律は平起式と仄起式の二つしかない。音歩の上字はときとして平仄を狂わすことが許される。どの程度まで狂ってもよいかという基準を示すために,若干の禁止規定があり,それによって平仄の均衡が失われ,韻律がゆがむのを防ぐことができる。

古詩の韻律

近体に比べて,ずっとゆるやかである。一首の句数には制限はない。押韻は一韻到底のみならず,途中で取りかえる〈換韻する〉ことができる。五言は一韻到底が多く,七言は換韻することが多い。平韻も仄韻も用いられる。押韻しない句の最後の字は,押韻と同韻でなければ,同声の字を用いてよい。平水韻で近似した韻は通用させられる。平仄の配列にも格別の規定はなく,1字が1音歩と見なすことができる。2句が1聯をなすこともない。ただときとして4句が1サイクルをなして,そこで換韻することがある。律句は作らない方がよいといわれ,ことに平韻の一韻到底の場合,近体とまぎれるのを防ぐため,意識して避けられる。仄韻,換韻の場合にはそれほど厳密でない。近体の幾何学的な韻律を破壊して,より高次な音声の調和を求めるのが,古詩の韻律上の理念とされる。

執筆者:入谷 仙介

日本の詩歌

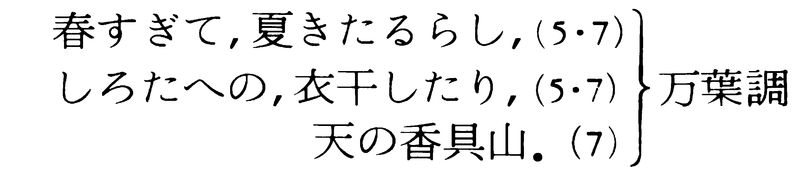

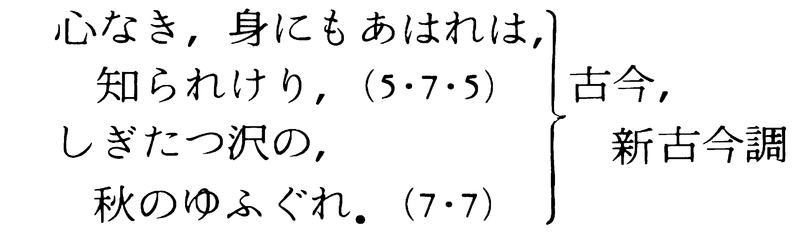

詩歌の韻律は,どこの国でもはじめは歌唱に適するような言葉の音韻によって形成されてきたが,その音韻はそれぞれの国語の性格によって異なるものである。西洋の詩や中国の詩において韻律の基本に重大な関係をもつものはアクセントであるが,日本の詩歌はアクセントを基本にしていないで,もっぱら言葉の発せられる音の数によって韻律がつくられた。すなわち音数律と呼ばれるものがそれである。日本語にも,むろんアクセントはあるが,それは高さアクセントpitchが主で,それにわずか強さアクセントstressが加わっているのである。しかもそのアクセントは地方によって位置がちがう。だから一定のミーターmetreがつくれない。これが平仄の成立しにくい原因である。同時に語尾がほとんどすべて母韻で終わるため西洋の詩や中国の詩にあるような押韻も効果がない。このような国語の性格が必然に音数を韻律の基準として発達させたのである。それならば音数とはなにか。それは〈音の長さmeasure〉である。音の長さとは,その音が発せられるに要する時間である。すなわち語の長短が時間の長短を示す。したがって音数の規則正しい長短関係が,韻律感をつくるのである。古来の日本詩歌はおおむね短・長,あるいは長・短の形をとり,それが7音と5音との関係をもって1句をつくった。長歌がおおむね5・7であり,今様が7・5であり,短歌は,長歌の2句反復で意味を切り,そのあとに最後の7音を反復したものである。この原型が万葉時代には守られていたが,中古から5・7・5の1句と,7・7の1句とに2分された。これは7・5の4句の今様体がその後の和讃や多くの民謡体歌謡に発展したことが,最初の5音を最初の発声音として離して発声したため,歌唱の形式が変化し,第3句目5音で意味を切ることになった。《古今集》以後の短歌はそれである。

記紀の歌謡には5音がときに4音であったり,7音が6音であったりするものが多いが,それは歌唱のばあい短い句は長く引っぱってうたってその間(ま)を合わせていたのである。それが奈良朝において柿本人麻呂などの宮廷歌人によって,5・7の正しい形にまとめられ,中国詩を学んで言葉の対偶などに腐心した。それが長歌の作者を乏しくした原因でもある。短歌にしても,東歌(あずまうた)のような素朴な不完全形式が,のちに5・7・5・7・7の形にまとまったのである。しかるに近世庶民文化の発達は俗謡を盛んにした。これが口語的な発想をも加えることになり,単に古来の長歌型,短歌型のみでない歌謡を生んだ。すでにそのおこりは《梁塵秘抄》雑体歌中にも見えるが,室町末期から江戸初期へかけて流行したところの小歌には,いろいろな形式が見える。《閑吟集》《松の葉》などに見るものは俚謡(りよう)の本格形式としての,7・7・7・5の歌謡以外にいろいろな句法が見える。と同時に言葉が感覚的で現実的となった。これはむろん伴奏楽器としての三味線につれてうたわれたものが主だが,これは今様体でも長歌体でもない新しい(自由な)形式であった。

そちとこちとは, (7)

松に藤の,さがり枝のごとく, (6・9(6・3))

たそがれどきに,かかる,(7・3)

かかるなさけが,身にまつはるる。 (7・7)

明治になって西洋詩にのっとり〈新体詩〉が生まれたが,これは内容において単純な抒情以外,思想的理知的表現をも加えようとしたが,その形式は日本語の詩として当然古来の韻律たる7音5音などを主とし,それがさらに多くの詩人によって8・6,8・7,8・8その他いろいろの格調をつくった。また山田美妙や岩野泡鳴,蒲原有明のごとく,押韻らしい試みも行ったが,これは前述のように国語の性格上効果なく終わった。

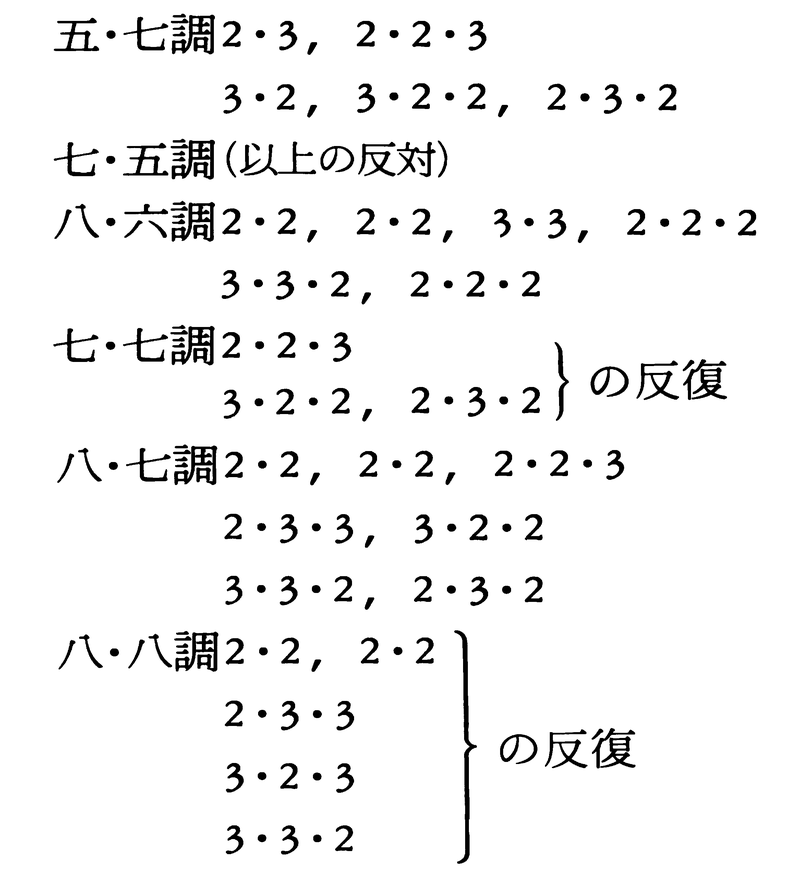

ここで,ふたたび音数の問題について述べるが,古来慣用されてきた7,5などの音数にしても,それは発声上の〈切れ目〉であって音脚foot,piedをつくる単位ではないということである。普通われわれは音脚の単位を1音として計算し,5音は1音ずつ5個集まってなった音としてあやしまないが,日本語の自然な発声は2音と3音が単位なのである。語は意味で切れるとともに発声上の調子で切れる。ここに微弱ながらアクセントが働くのである。〈葉桜(はざくら)〉という音は,意味としては〈は・ざくら〉であるが,発声の上では〈はざ・くら〉となる。それは〈ざza〉に微弱ながらアクセントがあるため(高さ,強さとも)そのような発声になる。しかし〈言葉〉とか〈薬〉とかいう語はひとつづきの3音で〈こと・ば〉とも〈くす・り〉とも切ることができない。〈花が咲く〉という言葉は〈はなが・さく〉の3・2の結合である。だから日本詩歌においても音数律の基本は2音3音であり,それを音脚の単位として,いっさいの韻律はその複合関係によってつくられるということができる。いま古来の詩歌にある格調をこれによって分析すると下のようになる。

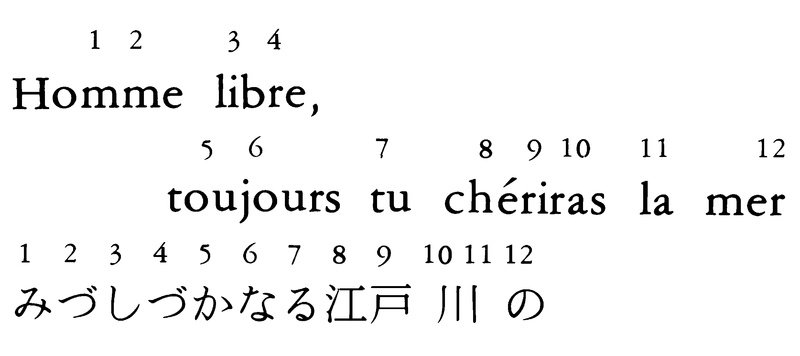

あとは雑体であるが,これも同じ原理で考えられるからここには記さない。音数律は以上に示すように,長・短,短・長のように,異なる音数A・Bでつくられるもの(7・5というように)と同じ比,A・AあるいはB・B(5・5あるいは7・7のように)でつくられるものとがあるが,それらはおのおの反復されることで韻律を生む。さらにそれがA・B・Cと三つの音群によって成るばあいも生じるが,その音群を〈音節〉と呼んでいる。しかしこの音節は1句としてはあまり長くなることは呼吸の必然に反する。詩歌の1行vers,staveは人間の1呼吸の範囲で読まれる音数であることを要する(俳句の長さはよくこの1呼吸程度に適合する)。またその1音節の包容する音数も日本語では4音から8音ないし9音までが限度である。西洋詩と日本詩とを比較すると,1行の詩句の長さが同じ12音でも著しく異なる。それは日本語1音と西洋詩の1音とが同じ長さでないためである。試みにフランスの十二音綴詩アレクサンドラン1行と七五調とを比べると

前者を読むに費す時間は,概算だが,6秒であり,後者を読む時間は4秒以下で足りる。これはフランス詩の2音がHomme(オンム)のように日本語にすれば3音にあたるからである。

明治末におこって今日の詩の大部分を支配する自由詩は,自然主義の現実尊重,形式排除の思想をうけて,用語を現代口語とし,音数律の規則正しい格調を捨てて自由にしたが,これはちょうど室町末期におこった小歌に見るような格調の多様性を生んだ。ここでは一定の音数律でなく,個人のつくる韻律を重んじたのであるが,それは音数として不定ながら,語の切れ目がつく調子,すなわち語勢cadenceによるものである。

おう,また|吹きつのる|雨風

外套(がいとう)の|襟(えり)を立てて,

横しぶきの|雨に濡(ぬ)れながら

あなたを|見上げているのは|わたくしです。

自由詩もその調和の原則は,語勢の自然な調和がなければ韻律感を失ってしまう。昭和の〈散文詩〉は形式としてはまったく散文であり,内容が詩poésieをもつというだけである。

執筆者:川路 柳虹

音楽における韻律

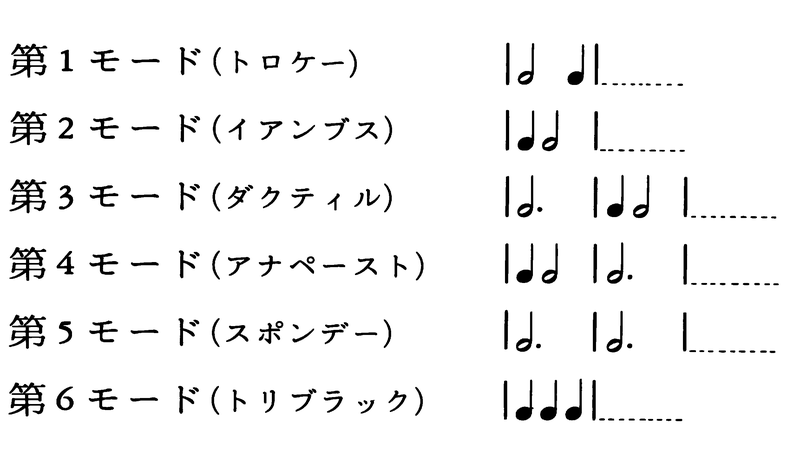

言語の韻律は音楽にも関係が深く,ヨーロッパでは古くアウグスティヌス(354-430)の音楽論にも,韻律が言語の音楽性として取り扱われている。中世のグレゴリオ聖歌は純音楽的なリズムをもたず,言語的,内容的なリズムのわくにはめて歌われたが,そのリズムのわくはリズム的モードと呼ばれて六つの種類があった。そして13世紀の終りにはこれに古代ギリシアの詩の韻律の名をあてはめて次のように呼んだ。

これらのモードのリズムが基礎となり,その上または下に副旋律が添えられて当時の複音楽がつくられたのであった。音楽と詩がそれぞれ独立の芸術分野として発達してくると音楽の流れが詩の韻律と完全に一致することは困難となる。音楽は強弱の規則的なくりかえしである拍子とその内部にきざまれるリズムに乗って流れていくのであるが,器楽における拍子とリズムのいろいろな形を詩の韻律に関係づけて研究する韻律法の分野もある。詩を作曲するばあいに詩の韻律をどのように音楽のリズムに乗せていくかということに関しては,各国語の特殊性(韻律が強弱を主体としているか,あるいは長短を主体としているかなどの)に応じて絶えずさまざまの問題が提起されている。詩の韻律にあたるメトルムMetrumは音楽上では拍節と訳され,拍子Taktとほとんど同義に解されている。そして拍節の内部におこる,あるいは拍節の規則的なくりかえしにしばられない強弱の流れをリズムといっている。詩の韻律は音楽でいえば拍節とリズムの両方を合わせたものになる。

執筆者:渡 鏡子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「韻律」の意味・わかりやすい解説

韻律【いんりつ】

→関連項目アレクサンドラン|韻文|詩|詩型|自由詩|ノンノス|ピンダロス|リズム

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「韻律」の意味・わかりやすい解説

韻律

いんりつ

詩における音声、調(しらべ)を形成するものは韻と律であり、あわせて韻律とよんでいる。韻とは同音または類似音を配列することで、頭韻、脚韻、半諧音(かいおん)などの種類がある。また、律とは一句の語数に一定の規約を設けることによって成り立ち、漢詩における五言律、七言律がこれにあたる。要するに詩の音楽性は、韻と律との2要素を母体とするものだが、律は詩歌の形式、骨組みであり、韻はその内部的な旋律ということができる。テオフィル・ゴーチエは、「作品は苦難を重ねた形式から/一段と美しく/現れでてくる」と歌い、サント・ブーブは、「脚韻よ、歌にひびきを/あたえるもの」と韻をたたえている。

日本の和歌を例にとっていえば、律は五七調、七五調を基本とする音数律であり、前者は荘重雄大な『万葉集』に多く認められ、後者は『古今集』以後の軽快優美な歌に適したとされている。和歌においては、西欧や中国の詩におけるように、厳密な押韻規則はないが、「久方(ひさかた)の光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ」には、「Hisakata no/Hikari nodo keki/Haruno hi ni/Sizu kokoro naku/Hanano tiruran」とハ行の頭韻が踏まれているし、「これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂(あふさか)の関」の一首では、「行くも帰るも」(Yukumo kaerumo)、「知るも知らぬも」(Sirumo siranumo)といったぐあいに、モ音の脚韻が二つの句節に踏まれている。しかし日本の伝統詩では、韻の要素は一般的に乏しい。ただし、フランスのマチネ・ポエティクの詩人たちのように、現代詩に脚韻の導入を試みた例もある。

詩のリズム(律)には各国語の特色が生かされている。ギリシア語やラテン語の詩では母音の長短、英語やドイツ語の詩では強弱アクセントがそれぞれリズムをつくり、強張音の弱いフランス語、イタリア語、スペイン語の詩では、日本語の場合と同じように、音綴(おんてつ)(シラブル)の数が基準となっている。

[窪田般彌]

『九鬼周造著『文藝論』(1941・岩波書店)』▽『斉藤勇著『英詩概論』(1977・研究社出版)』▽『鈴木信太郎著『フランス詩法』上下(1950、54・白水社)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「韻律」の意味・わかりやすい解説

韻律

いんりつ

metre

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...