精選版 日本国語大辞典 「骨角器」の意味・読み・例文・類語

こっかく‐き【骨角器】

改訂新版 世界大百科事典 「骨角器」の意味・わかりやすい解説

骨角器 (こっかくき)

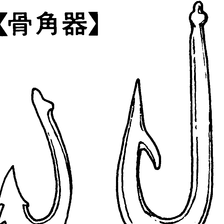

骨や角を加工して道具としたもので,牙製品を含めることもある。原人段階の原始的なものから,精巧で多様なものへと現代に至るまで加工されてきている。数十万年前の北京原人は,すでにシカの頭骨を多少加工して,容器様のものとしたことが知られ,旧人段階になると骨や角を加工して先をとがらせ,尖頭器としたものが世界各地から報告されている。とくに骨角器の生産の高まったのは,後期旧石器時代になってからである。各種の骨や角から,槍先や銛(もり)頭のような狩猟具,針や錐(きり)といった工具,鹿角製の投槍器や指揮棒,そしてマンモス牙製の女性像や装身具が作りだされている。このように骨角器が多種・多量に生産されたのは,後期旧石器時代になって,人類の精神活動が著しく向上したことと相まって,道具を作るための道具である石器,すなわち,ものを彫ったり,削ったりする彫器や,ものを磨研する砥石類などの製作・使用技術を手に入れたからである。さらに,後期旧石器時代には,薄くて細長い小さな石のかけらである細石刃をかみそりの替刃のように,骨や角で作った槍先や銛頭の側縁部の小溝に1列に並べこむ植刃器が考案されている。この骨・角製の植刃尖頭器は,植えこまれた鋭利な縁をもつ石片が,動物の硬い皮膚を容易に切り裂き,より内部にまで突きささるので,致命傷を与えることができた。マンモスやバイソンそしてトナカイ猟に,使用された証拠が残っている。この植刃器の知識は,中石器・新石器時代に伝えられ,狩猟・漁労用具だけでなく,栽培植物の収穫のための植刃鎌としても使われている。漁労用具の使用が盛んになる中石器時代以降になると,骨や角製の釣針ややすが作られた。とくに,中緯度以北の中石器・新石器時代の遺跡からは,巧妙に考案された各種漁労用具が発見されている。そして,より高緯度の地域では,金属器時代になっても,骨角器は生産用具として高い地位を占めていた。

日本においては,先土器時代に属する岩手県花泉町金森遺跡から,野牛の肋骨を利用した尖頭器が発掘されている。これが,今のところ日本で最も古い骨器である。中緯度の狩猟・漁労・採集民であった縄文人は,多種多様な骨角器を生産した。骨器の材料としては,主としてシカの中手・中足骨や尺骨,鳥骨,鯨骨などが利用され,魚骨でもエイの尾棘(びきよく)などが使用されている。まっすぐな形態の中手・中足骨は,縦に割られ,その骨片を砥石などで仕上げ,鏃,尖頭器,針,錐などにする。鳥類の管状骨を利用した,針を入れておく骨製針筒なども作られた。イヌ,クマ,ヤマネコなどの下顎骨や歯牙には,穿孔されて垂飾とされたものがあり,クジラやイルカなどの骨は,剣状に作られたり,作業台や装飾品に加工され,サメの歯は錐や装身具に使用される。鹿角からも,多種類の用具が製作されている。尖頭器,針,釣針,銛頭,鏃などがある。釣針は,曲軸型のものと組合せ型のものがあり,時代により,地域によって変化が認められる。また,銛頭も,逆刺(かえり)をもつものや,さらに機能的に優れた離脱式のものに至るまで存在する。とくに東北地方の三陸地域では燕形銛頭が出現し,この地域独特の漁労方法が存在したことが知られる。そのほか,鹿角の枝状部を叉状に切り取って,穿孔,彫刻した腰飾が存在する。骨角器は,縄文時代以後も利用された。釣針は弥生時代にも作られ,古墳時代には鹿角製の各種刀装具が製作されている。また,北海道のオホーツク文化には,非常に発達した骨角器を認めることができる。

→釣針 →銛

執筆者:加藤 晋平

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「骨角器」の意味・わかりやすい解説

骨角器【こっかくき】

→関連項目オホーツク文化|シナントロプス|ナトゥフ文化|バクソン文化|半坡遺跡|北方ユーラシア文化|マリタ|雄基貝塚

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「骨角器」の意味・わかりやすい解説

骨角器

こっかくき

脊椎(せきつい)動物(ヒトも含めて)の骨角歯牙(しが)を材料としてつくられた製品。石製、土製のものに比べて、大きさ、形の加工が自由であり、したがって多くの種類のものがつくられている。刺突(しとつ)や掘り起こすための道具、彫刻を施して像や装飾をつけたもの、卜占(ぼくせん)の材料などがあり、食肉獣の歯牙は穿孔(せんこう)しただけで垂飾(すいしょく)の効果があった。

考古学の資料からみて、形の整った製品のみられるのは、ヨーロッパの旧石器時代後期になってからで、オーリニャック文化に単純な尖頭器(せんとうき)があり、それに続くソリュートレ文化、マドレーヌ文化になると、鋭い逆刺をつけたり着柄(ちゃくへい)法をくふうした製品ができる。トナカイの角(つの)でつくられることが多く、使用法は木製の柄(え)の先端に固定して槍(やり)としたり、柄の先にソケットをつくり、そこに差し込んで、離脱が自由にできる銛(もり)の機能をもつものもつくられている。中石器時代から新石器時代にかけて骨角器は各地でつくられる。シカの中手(ちゅうしゅ)・中足骨(ちゅうそっこつ)を材料とした単純な刺突具、銛頭(もりがしら)にも種々の形のものがつくられ、閉窩(へいか)式、開窩式の区別もみられるようになる。銛頭の先にさらに石製、イノシシの牙(きば)製の鏃(やじり)をはめ込むものもある。こうした銛頭は、世界の各地で、地域ごとに特徴ある形をつくっていた。釣り針も骨角でつくられている例が多いが、貝、歯牙製のものもある。骨角は水中で魚を寄せ付ける効果があったろう。中石器時代以降に盛んにつくられる。鉤(かぎ)形でなく、両端をとがらす針状のものもある。鉤形のものは、軸と鉤の部分を別々につくる例も多い。しかし、一つの材料からつくる鉤形が基本形であったろう。形態、大きさは実に多様で、釣りの効果をあげるためにさまざまなくふうを凝らしている。なお、骨角器の材料として鯨骨(げいこつ)が使える場合は、その材料が大きく豊富なところから、独特の骨角器文化をつくりだした。北太平洋沿岸地域にそうした例をみる。

[金子浩昌]

最新 地学事典 「骨角器」の解説

こっかくき

骨角器

bone and antler artifacts

哺乳類の骨・角・歯牙,鳥類の骨や魚骨などを素材として製作された利器・装飾品・容器の総称。弾力性に富む素材の特性を生かし幅広い用途があった。釣針・針・鏃・銛・槍・斧・ソケット・斧柄・刀子の柄・指揮棒・台・臼・髪飾り・耳飾り・腰飾り等を含む。旧石器時代から近現代まで存続する。骨角器は石器と違って,一つの時代を規定する指標の素材ではなく,「骨角器時代」はない。

執筆者:小野 昭

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「骨角器」の解説

骨角器(こっかっき)

獣・魚・鳥の骨,角,歯牙,尾棘(びきょく)を利用して,加工を施した器具の意。骨角器は,旧石器時代から新石器時代に盛行した。日本にあっても,鹿角や骨による骨角器が縄文時代に使用され,針,錐(きり),へら,鏃(やじり),銛(もり)あるいは装飾品などがある。近世まで,狩猟・漁撈の民であったアイヌも,鹿角製遊離銛(キテ)を使用している。原材を容易に入手できるところから世界中において現生人類の最初から利用されたものである。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「骨角器」の解説

骨角器

こっかくき

シカ・イノシシ・鳥・クジラなどの動物の骨・角・牙(きば)などで作られた道具。特殊なものとしてエイの尾骨,サメの歯,人骨なども使用された。主として狩猟・漁労具と装身具が作られる。世界的には旧石器時代の後期から盛んに使用されたが,日本では旧石器時代の遺例は少ない。縄文時代にはやす・釣針・離頭銛(りとうもり)などの漁具,弓矢の部品,あるいは簪(かんざし)・櫛・耳飾・腰飾などの装身具が製作・使用された。縄文後・晩期が全盛期で,宮城県沼津貝塚の骨角器は著名。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「骨角器」の意味・わかりやすい解説

骨角器

こっかくき

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「骨角器」の解説

骨角器

こっかくき

縄文時代には銛 (もり) ・釣針などの魚撈用具や鏃 (やじり) として利用されたが,弥生時代に入ると装身具などに用いられるようになった。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「骨角器」の解説

骨角器

こっかくき

旧石器時代後期から中石器〜新石器時代にかけて盛んに使用された。のち金属器の出現によって用いられなくなった。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...