改訂新版 世界大百科事典 「マントル対流」の意味・わかりやすい解説

マントル対流 (マントルたいりゅう)

mantle convection

地球のマントルに深部から表面近くまでに達する大規模な熱対流が存在すると仮定して,熱も物質も対流に乗って運ばれるとすると,地殻と上部マントルに起こっている諸現象をうまく説明することができる。熱せられた地球が表面から冷えていく段階で,その内部に熱対流が生じるだろうとは古くから指摘されていた。地球内部が高温であることは,地下の温度が深部ほど高いという観測事実からも推定されるが,放射性核種の崩壊による発熱や落下に伴う重力エネルギーの熱エネルギーへの変換によって,地球内部は地球生成後のある時期以後ずっと高温に保たれていたと考えられる。一方,地球表面は放射によって熱を失って冷やされているので,その間に高温の内部から表面に向かって物質が流れ,表面近くにわき出してから水平に移動し,ついには冷えて沈み込む熱対流が発生する。地球内部は核とマントルに二分されているので,核とマントルには独立の対流が発生する。核内の対流は地球磁場発生に重要な役割を果たす。地質現象にかかわるのはマントル対流である。

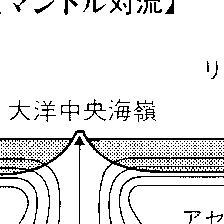

マントル対流の考えを具体化して地学現象の説明に適用した先駆者はオランダのベニング・マイネスFelix Andries Vening MeineszとイギリスのホームズArthur Holmesであった。ベニング・マイネスは潜水艦内で振子を用いて海上重力を測定した最初の人として知られているが,その結果わかった海溝における負の重力異常を説明しようとして1930年ごろマントル対流の考えに到達した。ホームズは大陸の移動がマントル対流の上に乗って進行することを31年の論文で指摘している。さらにマントル対流の上昇する線上に大洋中央海嶺ができ,下降する線上に造山帯や海溝が存在すると論じた。この考えは明らかに海洋底拡大説の萌芽であるが,海底地殻構造や大洋中央海嶺の性質がさらにはっきりわかってきた60年代のはじめになって,アメリカのディーツRobert S.DietzやヘスHarry Hammond Hessによって明解な学説に形づくられた。彼らの考えはいずれもマントルのかなり深部に特定のパターンの対流が存在し,そのわき上がり線に沿ってマグマが海底まで上昇して新しい海底をつくるとする。新しくできた海底はマントル対流の水平流に引っ張られて両側へ移動し,そのあとへ次々と上昇流に乗って上昇したマグマが固まって新しい海底をつくる。水平に移動した海底は,対流の下降する所へ来ると引きずり込まれて沈み込み,海溝や造山帯を生ずる。大陸も海底とともにマントル対流の水平流の上に乗って横に移動する。この考えはA.L.ウェゲナーが大陸移動説を唱えて以来の最大の難問であった大陸移動の原動力を与えるものとしてもてはやされた。

縞状磁気異常や深海掘削試料の解析から,現在の海底には約2億年よりも古い所は存在しないことがわかったが,これもマントル対流の1周期が2億年よりも長くはないことの表れだとして説明された。1960年代の末ごろまでは,海底や大陸を動かす原動力はすべてそれらより深い所にある対流で,海底も大陸もマントル対流に流されて受動的に運ばれるにすぎないとされていた。地球深部は部分的に溶けていて,全体として軟らかいので,マントル内に連続した対流の環が長期にわたって定常的に存在するのは,物理的にも十分ありうると考えられた。

ところが70年代に入るころまでに,海底の地形や構造や年代が詳しくわかってくると,1960年代に考えられていたようなマントル対流では必ずしもすべての現象を説明できないばかりか,明らかにそれまでの対流観に反する観測事実が存在することも見つかった。例えば,次の(1)~(3)のような事実がある。(1)海底が生まれつつあるとされている中央海嶺の中軸部は連続した線上にはなく,トランスフォーム断層によって刺身のように切られている。粘っこいマントル深部の対流がこのように方々でするどく切れているとは考えにくい。(2)中央海嶺は1ヵ所にじっととどまっていないで動き回る。時には少し離れた所にとび移ることもある。また,海溝から海嶺が沈み込んでしまう例もいくつか見いだされた。マントル対流のわき上がり口が沈み込み口に吸い込まれるとはいかにも考えにくい。(3)マントル対流に乗って移動し,対流とともにマントル内に沈み込むと考えられていた海底は,年代とともに厚さを増し,1億年以上では100km近い厚さになる。このように大量の物質が表面を移動し,ついには沈み込んでマントル深部に戻るのだから,海底はマントル対流の荷物だとみなすわけにはいかず,むしろ対流の重要な一部と考えざるをえない。

新しいマントル対流観は(3)の認識の上に立って,移動する海底自体に働く重力の作用をマントル対流の主要な原動力の一つとみなす。中央海嶺の中軸で生まれ,厚さを増しながらほぼ水平に移動し,ついには海溝からマントル深部へ沈み込む厚さ有限の,冷えて硬い海底の板を海底のリソスフェア(岩石圏)と定義すると,リソスフェアはその下の部分的に溶けて軟らかい層(これはアセノスフェアと名付けられている)に比べて地震波速度がはやく,地震波はなかなか減衰しないことが観測から確かめられている。この硬いリソスフェアは密度もアセノスフェア上部より大きいことが重力均衡からも推定されている。リソスフェアはほぼ水平に置かれているかぎりアセノスフェアにふたをした形になって重力均衡を保つため,それ以上には大きく沈むことはない。それでも厚さが薄い中央海嶺中軸部の方が古くて厚さが厚い部分より表面の水深は浅い。したがって,リソスフェアは中央海嶺から海溝に向かって自重で押す力を生ずる。

リソスフェアが海溝に沿って折れ曲がって斜めにアセノスフェア中に沈み込みはじめると,重いリソスフェアは自重で粘っこいアセノスフェアをかきわけてどんどん沈みはじめる。リソスフェアは中央海嶺まで一続きなので,この力は海溝以外では海底を中央海嶺から海溝に向かって引っ張るように働く。こうして海底はその下の対流で運ばれるのでなく,自力で移動を続ける。アセノスフェアはリソスフェアが水平に動きやすいような潤滑油の役割を果たすにすぎないか,リソスフェアの動きに誘発された二次的な対流をつくるだろう。このモデルでは海底リソスフェアはマントル対流の重要な一翼をになっている。こう考えると,前述の観測事実も無理なく説明できる。このような対流のミニチュア版はハワイの溶岩湖の中で起こっているのが上方から観察され,映画にもとられている。

→プレートテクトニクス

執筆者:小林 和男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報