精選版 日本国語大辞典 「インドヨーロッパ語族」の意味・読み・例文・類語

インド‐ヨーロッパ‐ごぞく【インドヨーロッパ語族】

改訂新版 世界大百科事典 「インドヨーロッパ語族」の意味・わかりやすい解説

インド・ヨーロッパ語族 (インドヨーロッパごぞく)

Indo-European

印欧語族ともいう(以下便宜上この名称を用いる)。古くはアーリヤ語族Aryanという名称も用いられたが,これはインド・イラン語派の総称で,印欧語族については不適当である。インド・ゲルマン語族の名は,ドイツ語で今日もなお慣用となっているIndo-Germanischに由来する。この名称は,東のインド語派と西のゲルマン語派をこの大語族の代表とみる考え方に基づいてつくられたものであるが,ドイツ語以外では使用されない。

この語族に属するおもな語派はインド,イラン,トカラ,ヒッタイト,ギリシア,イタリック,ケルト,ゲルマン,バルト,スラブ,アルメニア,アルバニアであるが,このほか古代の小アジアとその他の地域に少数の言語が印欧語として認められている。これらの語派の分布は,東は中央アジアのトカラ語からインド,イラン,小アジアを経て,ヨーロッパのほぼ全域に及んでいる。現在のヨーロッパではイベリア半島のバスク語,これとの関係が問題にされているカフカス(コーカサス)の諸言語,それにフィンランド,ハンガリーなどフィン・ウゴル系の言語がこの語族から除外されるにすぎない。この広大な分布に加えて,その歴史をみると,前18世紀ごろから興隆した小アジアのヒッタイト帝国の残した楔形(くさびがた)文字による粘土板文書,驚くほど正確な伝承を誇るインド語派の《リグ・ベーダ》,そして戦後解読された前1400-前1200年ごろのものと推定される線文字で綴られたギリシア語派(〈ギリシア語〉参照)のミュケナイ文書など,前1000年をはるかに上回る資料から始まって,現在の英独仏露語などに至る,およそ3500年ほどの長い伝統をこの語族はもっている。これほど地理的・歴史的に豊かな,しかも変化に富む資料をもつ語族はない。この恵まれた条件のもとに初めて19世紀に言語の系統を決める方法論が確立され,語族という概念が成立した。印欧語族は,いわばその雛形である。

分化の過程

印欧諸語は理論的に再建される一つの印欧共通基語(印欧祖語ともいう)から分化したものであるから,現在では互いに別個の言語であるが,歴史的にみれば互いに親族の関係にあり,それらは一族をなすと考えられる。これは言語学的な仮定であり,その証明には一定の手続きが必要である。ではどのようにして一つの言語が先史時代にいくつもの語派に分化していったのか。その実際の過程を文献的に実証することはできない。資料的にみる限り,印欧語の各語派は歴史の始まりから,すでに歴史上にみられる位置についてしまっていて,それ以前の歴史への記憶はほとんど失われている。したがって共通基語から歴史の始まりに至る過程は,純粋に言語史的に推定する以外に再建の方法はない。

しかし印欧語族のなかには,歴史時代に分化をとげた言語がある。それはラテン語である。ラテン語はイタリック語派に属する一言語であったが,ローマ帝国の繁栄とともにまず周辺に話されていたエトルリア語やオスク・ウンブリア語などを吸収した。そして政治勢力の拡大に伴って,ラテン語の話し手はヨーロッパ各地に侵入し,小アジアにも進出した。その結果,西はイベリア半島からガリア,東はダキアの地において彼らは土着の言語を征服し,住民たちは為政者の言葉であるラテン語を不完全ながらも徐々に習得しなければならなかった。こうして各地のそれぞれに異なる言語を話していた人々がラテン語を受け入れ,それを育てていった結果,今日ロマンス語と総称される諸言語,フランス,スペイン,ポルトガル,イタリア,ルーマニアの諸語が生成したのである。今日ではこれらの言語は互いにかなり違っている。それはおのおのの歴史的な過程の差の表れである。しかし一方では,ラテン語という一つの親をもつ姉妹であるから,類似も著しい。このように,一つの言語が広い地域にわたって他の言語を征服し,分化していくという事実をみると,印欧語の場合にも先史時代に小規模ながらラテン語に似た過程が各地で繰り返されて,歴史上に示されるような分布が実現したと考えられる。

英語とドイツ語

この語族に属する言語をみると,現在の英語とドイツ語でもかなりの違いがある。この二つの言語はともにゲルマン語に属し,なかでもとりわけ近い関係にある。にもかかわらず差が目だつのは,一つは語彙の面であり,他は文法の面である。語彙の面の差の大きな原因は,英語が大量にフランス語を通じてラテン系の語彙を借り入れたためで,一見すると英独よりも英仏の関係のほうが密接に思われるほどである。この借用は,ノルマン・コンクエスト以降中世に長い間イギリスでも,フランス語が公に使われていたという歴史的事情によるものであるから,いわば言語外的な要因による違いといえよう。これに対して主として音韻,文法の面の違いは,それぞれの言語内の自然の変化の結果である。最も著しい違いは,英語には名詞,形容詞の性別も,格変化もほとんどみられないし,動詞も三人称単数現在形の-s以外は,とくに人称語尾というものがない。またその法にしても,ドイツ語の接続法という独立の範疇は英語にはみられない。英語のhorseという形は,文法的には単数を表すだけで,ドイツ語のPferdのように中性とか主格,与格,対格の単数という文法的機能を担っていない。I bringのbringは,ドイツ語のich bringeのbringeのもつ,一人称・単数・現在・直説法という規定のいくつかを欠いている。しかしそのことは,英語の表現のうえでなんら支障をきたさない。英語からみればむしろドイツ語のほうが,一つの形に余分な要素をつけている。たとえば,ich bringeでich=Iといえば,すでに一人称の表現であるから,bringeの-eは無用だともいえよう。しかし言語には常にこうした不合理な要素が存在していて,話し手がそれを人為的に切り捨てることはできない。英語もずっと歴史をさかのぼると,同じ表現にドイツ語と同じような多くの文法的な機能をもった形を使っていた。このように,名詞や動詞の一つの形のなかに,さまざまな文法的な働きがその意味とともに組み込まれていて,それらを切り離すことのできない型をもった言語,それが印欧語の古い姿であった。したがって現在の英語のような形は,他の言語と比較すれば明らかなように,印欧語のなかではむしろ特異な例であり,それだけ強い変化を受けてきたのである。またこうした文法面での形の一致がえられるところに,印欧語族の系統を確認する重要な鍵があったということができる。ラテン語のeō Romam,Romam eō〈わたしはローマに行く〉を英語のI go to Romeと比較すれば,英語が表現のうえでより分析的になっていることがわかる。そのかわり,英語のほうが語順が固定的である。ラテン語のように六つの格と動詞の人称変化とをもつ言語では,個々の形が文法的機能をはっきりと指示することができるから,語順にはより自由が許されている。

変化のなかでの伝承

印欧諸語の分布は歴史とともにかなり変動している。先史時代から現在までえんえんと受け継がれてきた言語も多いが,すでに死滅してしまったものもある。前2000年代の小アジアでは,今日のトルコの地にヒッタイト帝国が栄え,多量の粘土板文書を残したが,その言語は南のルビア語とともに死滅した。その後も小アジアには,リュキア,リュディア,フリュギアとよばれる地からギリシア系の文字を使った前1000年代の中ごろの碑文が出土し,互いに異なる言語だが印欧語として認められている。フリュギア語だけは,別に紀元後の碑文をももっている。またギリシア北部からブルガリアに属する古代のトラキアの地にも僅少の資料があるが,固有名詞以外にはその言語の内容は明らかでない。またイタリア半島にも,かつてはラテン語に代表されるイタリック語派の言語以外に,アドリア海岸沿いには別個の言語が話されていた。なかでも南部のメッサピア語碑文は,地名などの固有名詞とともにイタリック語派とは認められず,かつてはここにイリュリア語派Illyrianの名でよばれる一語派が想定されていた。しかし現在ではこの語派の独立性は積極的には認められない。このほか死滅した言語としては,シルクロードのトゥルファンからクチャの地域で出土した資料をもつトカラ語,バルト語派に属する古代プロイセン語,ゲルマン語のなかで最も古い資料であるゴート語などがある。ケルト語派は現在ではアイルランド,ウェールズ,それにフランスのブルターニュ地方に散在するにすぎず,その話し手も多くは英語,フランス語との二重言語使用者であるから,ゲルマン,ラテン系の言語に比べると,その分布は非常に限られている。しかし前1000年代には中部ヨーロッパに広く分布する有力な言語であったことは,古代史家の伝えるところである。

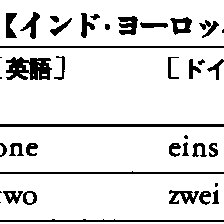

これらの変動に伴ってどの言語も多くの変化を受け,その語彙も借用などによって入替えが行われた。ヒッタイト語のように古い資料でも,その言語の語彙の2割ほどしか他の印欧語に対応が求められず,大幅な交替を示している。にもかかわらず現在の英語でも,基本的な数詞(表)以外に変化を受けつつも共通基語からの形の伝承と思われる語彙も少なくない。father,mother,brother,sister,son,daughter,nephew,nieceという親族名称,cow,wolf,swine,mouseなどの動物名,arm,heart,tooth,knee,footという身体の部分名のほかhorn,night,snow,milk,動詞ではis,was,knowなどはその典型である。

→比較言語学

執筆者:風間 喜代三

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「インドヨーロッパ語族」の意味・わかりやすい解説

インド・ヨーロッパ語族

いんどよーろっぱごぞく

インドからヨーロッパの大半の地域に分布する言語族で、現在の英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語もみなこれに属する。印欧語族ともいい、ドイツ語ではインド・ゲルマン語族の名が慣用となっている。おもな語派は、ヨーロッパではゲルマン(英語、ドイツ語、北欧諸語など)、バルト、スラブ(ロシア語、ポーランド語、チェコ語など)、ケルト(アイルランド語、ウェールズ語など)、イタリック(ラテン語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ルーマニア語など)、その南ではアルバニア語、ギリシア語、小アジアではアルメニア語、それに死滅したヒッタイト語、東ではインド(サンスクリット語、ヒンディー語、ベンガリー語など)、イラン(ペルシア語、クルド語など)、それに、中央アジアのトゥルファン、クチャ周辺で中国唐代の僧玄奘(げんじょう)三蔵が旅したころ話されていたトカラ語がある。

歴史的にみて、もっとも古い文献をもつのはヒッタイト語で、紀元前18~前12世紀にわたって小アジアに君臨したこの帝国の残した楔形(くさびがた)文字による大量の粘土板文書は、20世紀初めに解読され、今日もなお新しい資料の発掘が続けられている。この言語はかなりの変化を受けたにもかかわらず、驚くほどこの語族の古い特徴を示している。これに続くものとしてインド語派とギリシア語派がある。とくにその『ベーダ賛歌集』とホメロスの叙事詩は前1000年を上回る古い伝承をもつが、その記録は言語学的にみてきわめて正確で、この語族のもつ名詞、動詞の複雑な屈折をみごとに保持している。この語族の証明が19世紀に成功したのも、これらの正確で豊富な古い資料に恵まれたからで、現代のヨーロッパの諸言語だけでは、とうてい比較文法は成立しなかったであろう。この三つの語派のほかに、紀元前の文献をもつのは、イタリック語派のラテン語とオスク・ウンブリア語、それにイラン語派の『アベスタ』と古代ペルシア語碑文である。これら以外の語派の資料は、みな紀元後に属する。そのなかにはケルト語派のように、ローマの初期から紀元後にかけて、中部から西部ヨーロッパに大いに勢力があったにもかかわらず、ほとんど記録を残さずに大陸から消えてしまった語派もあり、またバルト語派のリトアニア語のように、その文献は16世紀にしかさかのぼれないが、インドやギリシアの古層の言語に劣らぬくらい古風な形を失っていない言語もある。

[風間喜代三]

インド・ヨーロッパ語の共通基語

これらの諸言語が一つの語族をなすということは、それらが一つの源となる共通の基語から分化してきた、という仮定を含んでいる。これは純粋に言語学的な規定であるから、共通基語の話し手が、考古学的に先史時代のどのような文化の担い手であったか、あるいは民族学的にどのような人種であったかなど、他の領域の具体的な問題に直接結び付けて考えることは危険である。再建される言語はつねに実際の資料の枠のなかにあるから、新しい資料が加われば、再建の可能性も変わってくる。われわれが共通基語と下位にある歴史上の諸言語の関係を考える一つの雛型(ひながた)は、ラテン語とその分化した形であるロマンス語、すなわちフランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、ルーマニア諸語の関係である。ラテン語はローマ帝国の拡大とともに、西はイベリア半島から東はダキアまで、兵隊や商人とともに運ばれ、その各地に定着して土語を征服した。各地の住民の言語は違っていたが、ラテン語を受け入れて継承してきた結果が、現在のロマンス語である。インド・ヨーロッパ語族の場合にも、基本的にはこれと同じような分化の過程を想定することができる。ただその場合に、親にあたるラテン語に相当する言語が与えられていない。しかも各語派の言語は、その歴史の途中のある時点から、突然記録を残しているので、理論的に再建された親の言語と、各語派の文献の始まりまでの期間は空白であり、その間にどのくらいの時間の隔たりがあるのか、正確に決めることはできない。しかし、比較方法によって、その間にどのような変化がおこったかを推定することはできる。たとえば、ゲルマン語がその文献以前の時代におこした子音の組織的な変化(発見者グリムJ. Grimmの名をつけてグリムの法則という)は、他の言語資料との比較対応によって初めて明らかにされる。

[風間喜代三]

インド・ヨーロッパ語の構造上の特徴

インド・ヨーロッパ語は類型論的には屈折語タイプの典型とされている。英語friendは「友」という意味と、単数という文法上の数を表す。これに対して、ドイツ語のFreundは単数のほかに、性は男性、さらに主格(または与格、対格)という文法的機能を担っている。冠詞も形容詞も代名詞も、名詞に関係するときには、この文法上の制約を無視することはできない。まず数には、単数、複数のほかに古くは両数という範疇(はんちゅう)があった。これは動詞にもみられるが、名詞の場合には、目とか耳のように、つねに二つのものについて両数という特別な語尾が用いられた。しかしそうした固定的な形以外は、やがて複数がこれをカバーするようになって、ついにはこの範疇は消滅する。その過程は、ホメロスから古典期に至るギリシア語の歴史のなかで、文献的にとらえられる。また複数形について注目すべき現象が、インド語、ギリシア語、ヒッタイト語に認められる。それは、中性複数の名詞が主語にたつとき、動詞が単数形をとるという不一致の用法である。これはつねにāで終わる中性名詞の主格複数形が、本来は同じ母音で終わる女性の主格単数形と共通していたからである。この女性名詞は、集合的な意味をもった抽象名詞であった。

文法的な性の起源はよくわからない。自然性との関係がある程度認められるけれども、その原則はけっして一貫したものではない。アルメニア語のように初めから性をもたない言語は別にして、古くは男性、女性、中性の3性か、生物と無生物の2性の対立がみられる。いずれが古いシステムかについては異論があるが、インド・ヨーロッパ語全体からみると、3性のほうが有力である。

格組織は言語によってさまざまである。トカラ語のように、3格で、ほかに膠着(こうちゃく)語のような接尾辞による二次的な格を発達させた言語は珍しく、ドイツ語と同じ4格(主格、対格、属格、与格。それに多くは、主格と同形の呼格がある)をもつ言語から、サンスクリットのように、呼格を含めて8格を区別する言語まである。いずれが古い状態を反映しているかについては、一般に格の融合はあるが増加はみられないという点に注目すれば、8格が有力だが、逆に基本的には呼格を含めて5格、これに具体的な関係を表す具、奪、於(お)の3格が随時成立したとみることもできる。事実、ホメロスに現れる-phiという接尾辞は、その幅広い用法からみて格に近づいているし、形も他の言語の具格、奪格の格語尾と一致するので、格の新しい生成を示唆している。これら性、数、格の3要素は、古いインド・ヨーロッパ語の名詞表現を支えるのに不可欠のものであった。

ところが、中世から近代に近づくにつれて、多くの言語は性と格の区別を減らしたり、完全に失った。これらの区別は語末の音節によって指示されるものだが、どの言語も単・複(両)数のすべての格に違った形を使うということはなく、しばしば一つの語尾がいくつかの形に共通している。たとえば、ラテン語-aeは-aを主格とする名詞の属与格単数と主格複数形に共有で、周辺には-a主格単数、-am対格単数という形が控えている。これらが、話しことばの場合、アクセントなどで弱まると、差別ができなくなって融合していく。そのために文意があいまいになるのを防ぐため、もっともたいせつな主語と直接目的語とを切り放し、間に動詞を挟んだ語順が固定化する傾向が現れる。

動詞についても、一つの形はいくつかの文法範疇をかならず担っている。ラテン語amāvit(彼は愛した)は、三人称単数の完了・能動・直接法である。つまり人称、数、時制、態、法の5要素を語幹と語尾の変化で表現している。両数を除いて、人称と数は近代語と同じだが、時制は言語によって異なる。未来は普通、形が二次的で新しいので別として、問題は、過去に関係する形の区別をもつか、もたないかの違いである。ゲルマン語のように、基本的な語幹の区別は現在と過去の2対立の言語もあり、またギリシア語のように、過去に未完了、アオリスト(不限定)、完了をもつ言語もある。この場合、未完了はつねに現在と同じ語幹を使うから、実際には形のうえで3対立ということになる。アオリストはその行為を一回的にとらえた場合で、継続的・繰り返しを表す未完了と対立する。完了は、すでに先に行われた行為の経験に基づく現在の表現で、「憎らしい」「覚えている」「知っている」などがその典型である。この場合には、単なる時間関係よりも、行為の様相が加味されてくる。しかし、このアオリストと完了の区別は失われやすく、ラテン語の完了形にはこの二つが組み込まれている。態は能動、受動よりも、基本的には能動、中動である。中動とは、行為の結果がその行為者自身に及ぶという観点からの表現で、再帰的なものである。受動形の独立は新しく、古くは中動形がそれを兼ねていることが多い。その表現は、ドイツ語sich finden(自分をみつける、みつけられる、ある)に似ている。法とは「気持ち」の意味である。ある事実を述べるとき、話し手が時間に関係なくそれを事実として述べるか、あるいはその際に希望とか疑惑のような主観を交えて表現するかに、法の形の選択がかかっている。命令法はその典型であり、接続法とか願望法とかが直説法と区別して用いられるのも、この主観性の有無にある。それぞれの言語の法の使い分けは、手持ちの法の形式上の区別と、その用法の固定化の違いに基因する。この複雑な機能をもつインド・ヨーロッパ語の動詞形が、助動詞などによって分析的表現に分解されたのも、名詞の場合と同様に、重要な文法的差別を指示する語尾の音節の弱まりによる形の混同を避ける一つの手段であった。それでもなお多くの近代語は、古いインド・ヨーロッパ語動詞の伝統をよく伝えている。

[風間喜代三]

『高津春繁著『印欧語比較文法』(1954・岩波全書)』▽『風間喜代三著『言話学の誕生』(岩波新書)』

百科事典マイペディア 「インドヨーロッパ語族」の意味・わかりやすい解説

インド・ヨーロッパ語族【インドヨーロッパごぞく】

→関連項目アーリヤ人|アルバニア語|アルメニア語|語族

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界の主要言語がわかる事典 「インドヨーロッパ語族」の解説

インドヨーロッパごぞく【インドヨーロッパ語族】

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「インドヨーロッパ語族」の意味・わかりやすい解説

インド=ヨーロッパ語族

インド=ヨーロッパごぞく

Indo-European languages

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「インドヨーロッパ語族」の解説

インド・ヨーロッパ語族(インド・ヨーロッパごぞく)

Indo-European

18世紀末,サンスクリットとギリシア語との類似が知られて以来,比較言語学的研究により明らかにされた語族。ヨーロッパのギリシア,イタリア,アルバニア,ケルト,ゲルマン,スラヴの諸語族と,インド・イラン語族,トハラ語,ヒッタイトの諸語を含む。前15世紀前後から現代に至る長い伝統を持つ。これらの豊富な文献的資料にもとづいた比較言語学が,この語族の研究を通じて確立し,他の言語系統の研究に確実な方法論を与えた。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「インドヨーロッパ語族」の解説

インド−ヨーロッパ語族

インド−ヨーロッパごぞく

Indo-Europeans

印欧語族・インド−ゲルマン語族・アーリア語族とも呼ばれる。【西方系】(1)スラヴ語 (2)テュートン(ゲルマン)語 (3)ラテン語 (4)バルト語 (5)ケルト語 (6)ギリシア語 など。

【東方系】(1)インド(ヒンディー)語・(2)イラン語,および歴史上の(3)ヒッタイト語・メディア語・ペルシア語など。

なお,古くから用いられたアーリア語族の名称は,本来インド−イラン語系の総称だった。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内のインドヨーロッパ語族の言及

【主語・述語】より

…特定の言語を超えてただ〈AはBである〉という形の命題だけを扱う形式論理学では,主語・述語を上のように約束すればよいにしても,各言語のさまざまの文型を対象とする文法においては,はたして文法上の主語・述語とは何かをあらためて問う必要がある。

[ヨーロッパ諸言語の主語・述語]

実際には,ヨーロッパ諸言語(厳密にはインド・ヨーロッパ語族の言語。以下同様)の伝統的な文法では,そのような吟味を十分行わぬまま,いわば形式論理学の主語・述語の延長のような趣で文法における主語・述語もとらえてきたふしがある。…

【性】より

…自然性sexと明確に区別するために文法性とも呼ばれる。 たとえばインド・ヨーロッパ語族では,男性―女性の2性に区別されるタイプ(フランス語,イタリア語,スペイン語など)と,男性―女性―中性の三つを区別するタイプ(ギリシア語,ラテン語,ドイツ語,ロシア語など)が広くみられ,セム語族には前者のタイプのみが存在する。文法性の区別がその起源において,生物―無生物,また自然性の区別と結びついていたことは確かであろうが,現今みられる組織においては,そこに必ずしも一致しない例が多くみられる。…

※「インドヨーロッパ語族」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...