改訂新版 世界大百科事典 「光学ガラス」の意味・わかりやすい解説

光学ガラス (こうがくガラス)

optical glass

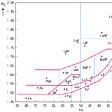

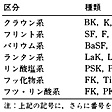

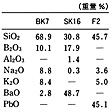

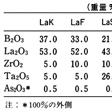

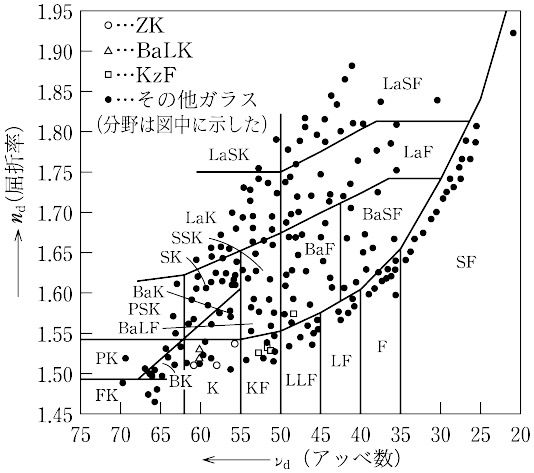

光学器械用のレンズ,プリズム等に用いられるガラスで,屈折率,アッベ数,および均一性を厳密に制御して作られる。アッベ数とは屈折率の波長依存性を表現する指標で,アッベ数の大きなものほどその依存性は小さい。レンズの設計の自由度を増すためには,屈折率とアッベ数の広範な組合せが必要になり,そのため,組成の種類は他の実用ガラスでは考えられないほど多岐にわたる。製造にあたっては,大量生産品種は連続溶融法が多いが,多品種少量生産に適したるつぼ溶解法も多い。高純度原料を用いて透過率を上げ,融解中にかくはんし,また,なましを十分行うなどして,均一性を高めている。板状,棒状などに成形された光学ガラスは,研削・研磨の工程を経た後,反射防止膜がコーティングされてレンズなどの製品となる。研磨材には,酸化セリウム,酸化ジルコニウム,べんがら(酸化鉄),酸化クロムなどが使用される。現在製造されている光学ガラスは200種以上に及ぶが,組成を大別すると,成分中にPbOを含まないクラウンガラス系と,それを含むフリントガラス系の古典的組成のもの,すなわちクラウン系(SiO2-B2O3-R2O R=Na,K),フリント系(SiO2-R2O-PbO),バリウムフリント系(SiO2-BaO-PbO),バリウムクラウン系(SiO2-B2O3-BaO)があり,ほかに希土類とくにランタンを多く含有するランタン系,さらにリン酸塩系,フッ化物含有系などの特殊組成もある。図に光学ガラスの種類を屈折率とアッベ数の関係で示す。古典的組成の光学ガラスでは,屈折率とアッベ数との間に高い相関があり,高屈折率のものほど小さなアッベ数(高分散という),低屈折率のものほど大きなアッベ数をもつ。ランタン系ガラスは,高屈折率を保ちながら高いアッベ数をもたせる目的で開発された。フッ化物含有系ガラスには古典組成では得られないような大きなアッベ数をもつものができている。

執筆者:安井 至

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「光学ガラス」の意味・わかりやすい解説

光学ガラス

こうがくがらす

optical glass

レンズ、プリズムなどのように、光の反射、屈折によって画像を伝送する光学素子の材料となる高い均質度をもったガラス。屈折率nd(波長587.6ナノメートルに対するもの)とアッベ数νdの二つの光学定数の組合せにより200種以上のガラスがある。1609年にイタリアのガリレイが凸、凹両レンズを組み合わせた望遠鏡で天体観測をしていることから、ガラスは人間が最初に開発した機能性材料といえる。

ガラスの屈折率は光の波長によって変わる(このことを分散とよぶ)から、1枚の凸レンズでも実像は結ぶが、色収差のため像が明瞭(めいりょう)でない。このほか球面収差なども除いて像の精度を高めるため、光学定数の異なる凸、凹レンズ数枚を組み合わせて光学系をつくりあげることが多く、そのため光学ガラスの種類がしだいに増えて現在に至っている。1980年代ごろから、球面収差を除去しレンズの枚数を少なくするために、非球面レンズが広く使用されるようになっている。ガラスの種類としては、屈折率が比較的低くて分散も低い凸レンズ用のクラウン系と、組成に酸化鉛を含むため高屈折率で高分散の凹レンズ用のフリント系になるが、その後、部分分散の異なるバリウム系が加わり、さらに新しくランタン系、リン酸塩系、ホウ酸塩系、フッ化物系、フツ・リン酸系など各種のガラスが開発されている。

光学ガラスは典型的な多品種少量生産で、種類ごとにるつぼで溶融し、高均質を得るため攪拌(かくはん)をする。るつぼ材は耐火粘土または白金で、焙焼(ばいしょう)炉のほか高周波炉も使われる。また、1970年代から、大量生産のために白金炉を用いた連続生産が行われている。

[境野照雄・伊藤節郎]

『泉谷徹郎著『光学ガラス』(1984・共立出版)』▽『作花済夫・伊藤節郎・幸塚広光・肥塚隆保・田部勢津久・平尾一之・由水常雄・和田正道編『ガラスの百科事典』(2007・朝倉書店)』

化学辞典 第2版 「光学ガラス」の解説

光学ガラス

コウガクガラス

optical glass

きわめて均質な,透過率の高い,精密な光学定数をもった光学器械用のガラス.光学定数は図のような広範囲にわたり,200種類を超える.図中の屈折率 nd はフラウンホーファー線のd線(587 nm)に対する屈折率,アッベ数 νd は光学ガラスの分散の程度を測定する量である.

大別するとアッベ数が50~55以上のものをクラウンガラス,それ以下のものをフリントガラスとよぶ.歴史的にはクラウン(K),フリント(F)が早くからつくられ,その中間のKF,LLF,LF,高屈折のSFが続き,さらにクルツフリント(KzF),ホウケイクラウン(BK),BaOの入ったBaK,BaLK,BaLF,BaF,BaSF,SK,SSK,ZnOを含むZKなどへと発展した.日本では,O. Schottの影響を受けて軽バリウムフリントをBaLF(Barium-Leicht-Flint),特種クラウンをSSK(Schwer-Schwer-Kron)などのように表している.フッ化物やリン酸塩を使ったFK,PK,PSK,La2O3を加えたLaK,LaFは比較的新しい.このように多くの種類を必要とするのは,レンズ設計上の自由度を増して各種の収差を除くためである.近年,宇宙船観測やICのマスク焼付けのため,従来よりはるかに高い均質度と光学定数の精度が要求されている.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「光学ガラス」の意味・わかりやすい解説

光学ガラス【こうがくガラス】

→関連項目ガラス|ガラス工業|光学器械工業|ホウケイ(硼珪)酸ガラス|脈理

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「光学ガラス」の意味・わかりやすい解説

光学ガラス

こうがくガラス

optical glass

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の光学ガラスの言及

【ガラス】より

…X線吸収能は,一般に原子番号の大きな元素がすぐれているので,BaO,SrO,PbO等を大量に含有しているガラスが使用されている。光学ガラスはレンズ設計の自由度を増すために,さまざまな屈折率と分散の組合せを有するガラスが必要になる。古くから使用されてきたK2O‐PbO‐SiO2系ガラスでは,高屈折率低分散,低屈折率高分散のガラスが得られないため,前者のためにはLa2O3含有ガラス,後者にはフッ化物を含有するガラスが開発された。…

※「光学ガラス」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...