翻訳|crude oil

精選版 日本国語大辞典 「原油」の意味・読み・例文・類語

げん‐ゆ【原油・元油】

改訂新版 世界大百科事典 「原油」の意味・わかりやすい解説

原油 (げんゆ)

crude oil

油井から採取されたままの天然の石油をいう。原油は一般に黒褐色の粘い液体である。主成分は炭化水素であるが,そのほかに硫黄,窒素,酸素などの有機化合物や金属分,泥水分なども含む。原油を精製すれば,ガソリン,灯油,軽油,重油などの燃料油や,潤滑油,アスファルト,ワックス(パラフィン)などの石油製品を生産することができる。日本では秋田県,新潟県などで原油が産出されるが,その生産量は年間90万klにも満たず,ほとんどを中東諸国などの海外からの輸入に依存している。

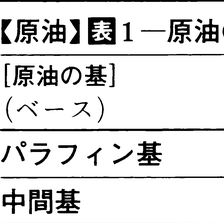

原油の分類

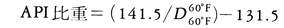

原油の物理的・化学的性質は,産地や油層の深さなどの違いによりさまざまである。したがって,原油の商取引の際の評価や原油の精製工程の検討の便宜のために,原油を分類することがある。その評価の観点や尺度はいろいろあり,アメリカ鉱山局の方法は,原油の常圧蒸留を行って沸点250~275℃の留分をとりそのAPI比重(ボーメ)と,また減圧蒸留を行って393~424℃(常圧換算の沸点)の留分をとりその流動点を測定し,これらの数値を基準として表1のように分類する。ただし,API比重は,アメリカ石油協会American Petroleum Instituteが制定した,石油の比重を示す特別の尺度であって,60°F(約15.6℃)の水を基準とする60°Fの石油の比重 との間に次の関係がある。

との間に次の関係がある。 たとえばAPI比重30および40は,

たとえばAPI比重30および40は, ではそれぞれ0.8762および0.8251にあたる。

ではそれぞれ0.8762および0.8251にあたる。

ここにいう原油の基(ベースbase)とは原油の炭化水素成分のタイプを意味しており,パラフィン基原油とはパラフィン炭化水素(アルカン,一般式CnH2n+2)を主成分とする原油,ナフテン基原油とは脂環式化合物であるナフテン炭化水素(シクロパラフィン,一般式CnH2n)を主成分とする原油をいう。中間基原油あるいは混合基原油とは,それぞれ両者の中間あるいは混合型の性状を示す原油である。パラフィン基原油は,ガソリン留分のオクタン価は低いが,灯油留分の燃焼性は優れており,軽油留分のセタン価が高く,一般に硫黄含有量が少ないという特性をもつ。ナフテン基原油はこれと対照的であって,ガソリン留分のオクタン価は高いが,灯油や軽油留分は燃焼性の面でやや劣り,一般に硫黄分が多いという特性をもつ。高沸点留分について比較すると,パラフィン基原油からは良質の潤滑油やワックス(パラフィン)がとれるのに対し,ナフテン基原油からはアスファルトが多くとれる。このほか,とくに芳香族炭化水素含有量の多い原油を芳香族基原油,アスファルト含有量の多い原油をアスファルト基原油と呼ぶこともある。

さらに原油を硫黄含有量の大小によって分類することもある。日本では,便宜上,硫黄分2%(重量)以上のものを高硫黄原油,1~2%のものを中硫黄原油,1%以下のものを低硫黄原油としている。また硫化水素やメルカプタンなどの臭気や腐食性の強い硫黄化合物をとくに多く含む原油をサワー原油sour crudeと呼ぶことがある。

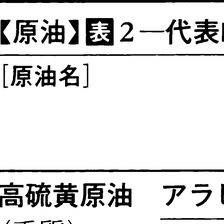

日本に輸入されているおもな原油の性状を表2に示す。

原油の組成

原油の元素組成はふつう表3に示す範囲にある。炭化水素成分は,すでに述べたとおりパラフィン,シクロパラフィン,芳香族炭化水素などで,この順に含有量が多い。二重結合をもつ鎖式炭化水素であるオレフィン(アルケン,一般式CnH2n)は原油には含まれていない。また沸点範囲が高くなるにしたがって芳香族の含有量が増える例が多い。硫黄化合物はほとんどが有機化合物であり,メルカプタン,スルフィド,チオフェンなどが知られている。酸素化合物はナフテン酸として知られる脂肪族カルボン酸のほかフェノール類も存在する。窒素化合物は塩基性のものとしてピリジン,キノリンなどがあり,また非塩基性のものとしてピロール,インドール,ニトリルなどが知られている。

→石油 →石油産業 →石油精製

執筆者:冨永 博夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「原油」の意味・わかりやすい解説

原油【げんゆ】

→関連項目石油産業

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「原油」の解説

原油

ゲンユ

crude oil

地下から産出した状態の未精製の石油.赤褐色ないし黒褐色の粘ちゅうな液体である.比重0.8~1.0.主成分は各種炭化水素の複雑な混合物であるが,とくにパラフィン(アルカン)およびナフテン(シクロアルカン)炭化水素が多く,芳香族炭化水素は少ない.このほか,硫黄,窒素,酸素の各有機化合物を含み,これらの不純物は高沸点留分ほど含有量が多い.とくにパラフィン炭化水素を主成分とするものをパラフィン基原油とよび,比重は比較的小さく,ろう分を多く含む.また,ナフテン炭化水素を主成分とするものをナフテン基原油とよび,比重は比較的大きく,一般にアスファルト分を多く含み,とくにアスファルト分の多いものは,アスファルト基原油ともいわれる.実際には,これらの中間的な性質をもつ原油が多く,これらは中間基または混合基原油とよばれる.アメリカのペンシルベニア原油,および中東地方の各原油はパラフィン基,アメリカのガルフコースト原油,アゼルバイジャンのバクー原油はナフテン基,アメリカのミドコンチネント原油は中間基原油として代表的なものである.わが国では,新潟,秋田,山形県地方に原油を産出するが,その量は少なく,需要の99.7% 以上は輸入原油に依存している.とくにその大部分を占める中東原油には,硫黄分が多い(約1.5~3.5%).

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

最新 地学事典 「原油」の解説

げんゆ

原油

crude oil

油井から産出し,常温・常圧条件で液状をなす炭化水素を主体とした天然鉱油。化学的には沸点がそれぞれ異なる多種の液状炭化水素の連続的混合物が主成分。ガス体・半固体の炭化水素類を溶解して含有。不純物として少量のS・N・O・重金属類の化合物を含む。産地・油層により組成が異なる。比重により特軽質(0.8017以下)・軽質(0.8017~0.83)・中質(0.83~0.903)・重質(0.903~0.966)・特重質(0.966以上)に,含有炭化水素組成によりパラフィン基・ナフテン基・中間基(混合基)・芳香族基に,さらにSの含有量で高S・低Sの各原油に分類。加熱・分留により,石油ガス・ナフサ・ガソリン・灯油・軽油・残渣油・パラフィン・アスファルトなどの石油製品を得る。国産原油の大部分は中間基原油で,北海道から新潟県までの日本海側地方で産出。1959年ドレークがカリフォルニアで油井掘削に成功した当時の輸送用木樽(barrel)に由来して,欧米での容積単位はバレル。当初1バレルは40米ガロンであったが,輸送中の目減り分を加えて42米ガロン(159L)とした。

執筆者:平井 明夫

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「原油」の意味・わかりやすい解説

原油

げんゆ

crude oil

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「原油」の意味・わかりやすい解説

原油

げんゆ

crude oil

地下から産出した状態のままの未精製の石油。

[編集部]

世界大百科事典(旧版)内の原油の言及

【石油】より

…油井から生産されたままの,液状炭化水素を主成分とし,微量の硫黄,窒素,酸素,金属などを含む天然化合物を原油といい,炭化水素系天然ガスとともに石油と総称される。各種燃料油,潤滑油,アスファルトなどの石油製品も広義には石油のなかに含まれる。…

※「原油」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...