翻訳|fat

精選版 日本国語大辞典 「脂肪」の意味・読み・例文・類語

し‐ぼう‥バウ【脂肪】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「脂肪」の意味・わかりやすい解説

脂肪

しぼう

fat

脂肪酸とグリセリンとのエステル化合物(グリセリド)の総称。脂肪酸の種類、グリセリンとのエステル結合の数や位置に応じて多種多様な化合物が存在するが、天然には三つのエステル結合をもつトリグリセリドがほとんどである。脂肪は一般に水に溶けにくく、エーテル、クロロホルム、ベンゼンなどの有機溶媒に溶ける。生物界に広く分布し、栄養物質や細胞の構成成分として重要である。純粋の脂肪は無色・無味・無臭であるが、天然のものは有色物質(カロチノイドなど)を溶かして着色している。植物油のように不飽和脂肪酸を多く含むものは融点が低く、また空気中の酸素で酸化されて着色し、いやなにおいや味に変化しやすい。過熱水蒸気によって加水分解すれば脂肪酸とグリセリンが、カ性ソーダと煮れば脂肪酸のナトリウム塩(せっけん)とグリセリンが、それぞれ得られる。

脂肪は哺乳(ほにゅう)動物の栄養にとって重要である。食物中の脂肪や、過剰の炭水化物などを原料として体内で合成された脂肪は、肝臓や脂肪組織などに貯蔵される。生物が脂肪からエネルギーを得るためには、まずリパーゼによってグリセリンと脂肪酸に加水分解し、次に脂肪酸をアセチル補酵素A(クエン酸回路の基質の一つ)へと分解する。結局、脂肪1グラム当り約9キロカロリーのエネルギーを発生し、これは炭水化物やタンパク質の約2倍に相当する。

[若木高善]

食品・栄養

栄養関連分野では油脂とその類似物質、すなわち脂質を脂肪ということがある。脂肪と脂質とを同じ意味に使用する場合について述べる。

[福住一雄・福住俊一]

脂肪の栄養学的分類と基本的性質

脂肪とひと口にいっても、食品として植物、肉、魚に含まれるものから人間の体についているものまでさまざまなものがあり、植物脂肪と動物脂肪に分けられる。成分脂肪酸としておもにパルミチン酸、ステアリン酸などの飽和脂肪酸を含有している。ほかに多少の不飽和脂肪酸を含む。植物脂肪ではパルミチン酸が多いが、動物脂肪ではステアリン酸も多く、中性脂肪とコレステロールがある。肉でいえば、白く見える部分が中性脂肪で赤味にあるのがコレステロールである。コレステロールは肉の中に目に見えない状態で存在している。中性脂肪とコレステロールは、体内での役割が違う。中性脂肪はグリセロールに三つの脂肪酸が結合した物質で体の重要なエネルギー源となり、貯蔵用エネルギーとして蓄えられる。一方、コレステロールはリン脂質とともに、細胞膜の構成成分となり、エネルギーとしては使われない。

脂質には単純脂質と複合脂質、誘導脂質がある。単純脂質は油脂(中性脂肪)が主である。中性脂肪は脂質のなかでもっとも多量であり、単純脂質を脂肪と称することが多い。複合脂質にはリン脂質、糖脂質などがあり、誘導脂質としてコレステロールなどがある。いずれも細胞膜の構成成分である。

リン脂質は生体膜中にもっとも多く含まれ(約70%)、グリセロールの二つのヒドロキシ基に長鎖の脂肪酸がエステル結合し、残りのヒドロキシ基にリン酸がエステル結合したグリセロリン脂質とグリセロールのかわりにスフィンゴシン(二重結合1個をもつC18長鎖塩基)などの長鎖塩基とリン酸基をもつスフィンゴリン脂質がある。リン酸基に結合する物質の違いにより多くの種類に分けられる。

糖脂質は分子内に糖と脂質の両者を含み、リン酸基はもたないがリン脂質の場合と同様にグリセロ糖脂質とスフィンゴ糖脂質に分けられる。生体膜中の糖脂質の含量は比較的少ないが(約4~9%)、この糖鎖部分は細胞表層に露出していて、細胞の認識機構に関与している。

[福住一雄・福住俊一]

コレステロールの働き

コレステロールは頭部の極性部位にヒドロキシ基をもち、非極性の板状のステロイド環をはさんで疎水性の炭化水素鎖が結合した構造をもつ。生体膜中には比較的多く含まれ(約20~25%)、リン脂質や糖脂質の頭部の極性部位値コレステロールのヒドロキシ基が互いに接するように配列している。膜の脂質二重層の流動性を調節したり、膜の強度を増大する働きをもつ。

コレステロールはそのままでは、血中に溶け込めない。したがって、リポタンパク質に包まれ体中に運ばれる。このリポタンパク質にHDL(高密度リポタンパク質high density lipoprotein)、LDL(低密度リポタンパク質)というものがあり、それぞれ善玉コレステロール、悪玉コレステロールとよばれる。LDL(悪玉)コレステロールは、体の各部へコレステロールを供給し、HDL(善玉)コレステロールは、余分なコレステロールを回収して動脈硬化を予防する。LDLとHDLのバランスがくずれ、LDLが過剰になると、血管壁にこびりつき、動脈硬化の原因になる。体内のコレステロールは、2割が食物から、8割が体の中で合成される。食生活の変化に伴い、コレステロールを多く含む食品の摂取量が多くなり、かつ、胆汁酸を排泄(はいせつ)する働きのある食物繊維の摂取量が不足しがちで、コレステロールは供給過剰に傾きがちである。とくに飽和脂肪酸の多い脂肪を摂取すれば、血漿(けっしょう)中、コレステロールの含有量が増し、アテローム(粉瘤(ふんりゅう))性動脈硬化になりやすいといわれている。ただし新鮮な脂肪では、コレステロールの摂取量が過量でない限り問題はあまりないが、過酸化した脂肪を含む場合はそのおそれが大である。

[福住一雄・福住俊一]

中性脂肪の働きと変化

中性脂肪の消化は、膵臓(すいぞう)酵素の助けを借りて胆汁の作用により小腸で行われ、脂肪酸とグリセリンに加水分解され、腸壁の内部で脂肪酸とグリセリンは再結合されるといわれていたが、現在では、大部分の中性脂肪は加水分解されないで高乳化状態で小腸壁を通過すると考えられている。消化脂肪の60%は胸管を通って血液中に入り、残りの消化脂肪は門脈を通って肝臓中に直接運ばれる。消化脂肪は肝臓中で再生されると考えられている。肝臓から脂肪は血管を通って体の種々の部分に運ばれる。肝臓と脂肪組織との間には連続的な脂肪物質の交換がある。脂肪組織には、肝臓から新しく合成されたあるいは再合成された脂肪がつねに供給される。肝臓で合成される中性脂肪が増え続けると肝臓そのものが脂肪肝になってしまう。

[福住一雄・福住俊一]

脂肪の役割

脂肪はエネルギー源として利用される。リノール酸などは必須脂肪酸(ひっすしぼうさん)といわれ、体構成成分として必須であるが、体内では合成されないから、かならずこれを摂取しなければならない。ただし、過剰に脂肪を摂取すると主に、細胞の数を増やして体脂肪を蓄えていく。皮下脂肪は蓄積されにくいが、一度たまると、なかなか分解されない。食べ過ぎや運動不足などでエネルギーが過剰になると、小腸の腸間膜の脂肪細胞が積極的に中性脂肪を取り込み、内臓脂肪が増加して、見た目は太っていなくても体脂肪率が高くなる。

[福住一雄・福住俊一]

『永井勝次著『食と健康――脂質の働き』(1989・建帛社)』▽『中村治雄編『脂質の科学』(1990・朝倉書店)』▽『佐藤清隆・小林雅道著『脂質の構造とダイナミックス』(1992・共立出版)』▽『日本生化学会編『新 生化学実験講座4 脂質1 中性脂質とリポタンパク質』(1993・東京化学同人)』▽『小川和朗他編『脂質とステロイド――組織細胞化学の技術』(1993・朝倉書店)』▽『黒崎富裕・八木和久著『油脂化学入門――基礎から応用まで』(1995・産業図書)』▽『湯浅景元著『体脂肪――脂肪の蓄積と分解のメカニズム』(1995・山海堂)』▽『原健次著『EPA・DHAの生化学と応用――生理活性脂質』(1996・幸書房)』▽『彼谷邦光著『脂肪酸と健康・生活・環境――DHAからローヤルゼリーまで』(1997・裳華房)』▽『小宮秀一著『からだにたまる脂肪の不思議』(1998・不昧堂出版)』▽『日本栄養・食糧学会監修、五十嵐脩・菅原道廣編『脂肪酸栄養の現代的視点』(1998・光生館)』▽『戸井和彦著『「食の文化学習」の授業プラン』(1999・明治図書出版)』▽『山川浩司他編著『有機化学』改訂3版(1999・南江堂)』▽『近藤和雄・今泉久美監修『中性脂肪を減らす食事――ちょっとした食べ方の工夫で中性脂肪を無理なく減らし動脈硬化を防ぐ生活術』(2000・成美堂出版)』▽『小池五郎著『新・やさしい栄養学――第六次改訂日本人の栄養所要量に基づく』(2000・女子栄養大学出版部)』▽『板倉弘重他著『脂質研究の最新情報――適正摂取を考える』(2000・第一出版)』▽『菅野道廣著『「あぶら」は訴える――油脂栄養論』(2000・講談社)』▽『鈴木修他監修『機能性脂質の新展開』(2001・シーエムシー)』▽『川嵜敏祐・井上圭三・日本生化学会編『糖と脂質の生物学』(2001・共立出版)』▽『藤山順豊監修『コレステロールと中性脂肪の基礎知識』(2001・日東書院)』▽『食品成分研究調査会編『五訂日本食品成分表』(2001・医歯薬出版)』▽『奥山治美・安藤進編『脂質栄養学シリーズ1 脳の働きと脂質』』▽『奥山治美・小林哲幸他編『脂質栄養学シリーズ3 油脂とアレルギー』』▽『高田秀穂・浜崎智仁著『脂質栄養学シリーズ4 脂質と癌』』▽『柳澤厚生・浜崎智仁他著『脂質栄養学シリーズ5 心臓・脳血管の動脈硬化と脂質栄養』(2001~2003・学会センター関西)』▽『田中治他編『天然物化学』改訂6版(2002・南江堂)』▽『小宮秀一・中尾武平著『健康行動の科学 身体組成学――栄養・運動・健康』(2002・技報堂出版)』▽『日本脂質栄養学会監修、奥山治美他編『ブックレット(図解) 心疾患予防――コレステロール仮説から脂肪酸のn-6/n-3バランスへ』(2002・学会センター関西)』▽『宮川高明著『脂質ときがたり』(2002・幸書房)』▽『国立健康・栄養研究所監修、田中平三・坂本元子編著『食生活指針』(2002・第一出版)』▽『田川邦夫著『からだの働きからみる代謝の栄養学』(2003・タカラバイオ、丸善発売)』▽『丸元淑生・丸元康生著『図解 豊かさの栄養学2 健康の鍵・脂肪は正しくとろう』(新潮社文庫)』

改訂新版 世界大百科事典 「脂肪」の意味・わかりやすい解説

脂肪 (しぼう)

fat

グリセリンと脂肪酸(ことに高級脂肪酸)のエステル。一般に水には溶けないが,エーテルやクロロホルムなどの有機溶剤には溶ける。その大半は,グリセロールの三つの水酸基すべてに脂肪酸の結合したトリアシルグリセロール(トリグリセリド)であり,少量のモノグリセリド,ジグリセリドが含まれる。脂肪酸としてはステアリン酸,パルミチン酸などの飽和脂肪酸,オレイン酸,リノール酸などの不飽和脂肪酸が多い。純粋な脂肪は無色,無味,無臭,中性である。過熱水蒸気によって加水分解すれば脂肪酸とグリセリンになる。またアルカリによる加水分解(ケン化)を行うとセッケンとグリセロールの混合物を生じる。脂肪酸の融点は構成する脂肪酸の組成に従って異なる。すなわち,不飽和度が高い脂肪酸を含むほど,また低級脂肪酸が多いほど,その融点は低くなる。天然の脂肪は通常単純トリグリセリドと混合トリグリセリドの混合物であり,有色色素が混入しているために黄色をしていることが多い。室温で固体のものは脂肪fat,液体のものを油oilと呼ぶ。脂肪は古くなると,分解して呈色するとともに酸性反応を示すようになり,分解が進むと敗油のにおいを帯びてくる。

脂肪は脂質の中で,動植物界を通じて最も豊富な脂質群であり,いわゆる貯蔵脂質の主要成分である。動物では脂肪組織を形成し,皮下,腸間膜,筋肉などに,植物では主として種子に蓄積されている。炭水化物(糖),タンパク質と比べると燃焼したときに得られるエネルギーは大きく,また多量の貯蔵が可能であるためエネルギー源として重要な役割を担っており,したがって,栄養素としてたいせつである。

脂肪はまずリパーゼによりグリセリンと脂肪酸に分解され,脂肪酸はβ-酸化を受けアセチルCoAを生じ,クエン酸回路により完全酸化される。このときにいわゆる多量の代謝水を生じる。これは水の得にくい砂漠のような環境下に生息するカンガルーネズミなどのような動物や,卵生動物の胚発生などの過程では水分代謝としても重要な意義をもつ。

執筆者:大隅 良典

栄養としての脂肪

脂肪は体内において貯蔵脂肪として蓄えられ,高いエネルギー値(9kcal/g)を保有しているので,有効なエネルギー源として利用される。一方,リン脂質やステロール類は,タンパク質と結合して組織脂質や生体膜などを構成している。組織脂質は飢餓や絶食のときにも,エネルギー源として利用されることはまれである。脂肪の性質は結合している脂肪酸の種類と量によって決定される。飽和脂肪酸を多く含むもの(牛脂,豚脂,ヤシ油)は一般に固体(脂)であり,普通植物油は不飽和脂肪酸が多いので液体(油)である。植物油は必須脂肪酸(リノール酸,リノレン酸,アラキドン酸)や脂溶性ビタミン(ビタミンA,ビタミンD,ビタミンEなど)を含んでいる。一般に植物油は酸化されやすく,酸化したものは毒性を示すこともある。これを油脂の酸敗という。酸敗はリポオキシゲナーゼによる酵素的酸化と,空気中の酸素による自動酸化がある。光,酸素濃度,温度,水分などの因子が自動酸化に影響している。自動酸化を防止するための抗酸化剤が開発されており,トコフェロール(ビタミンE)は代表的な天然の抗酸化剤である。なお,銅や鉄などの原子価2以上の重金属やミオグロビンやヘモグロビンなどのヘムタンパク質は,自動酸化を促進する。これらの酸化促進物をプロオキシダントという。脂肪を含む食品の調理,加工,貯蔵の際には,酸敗やプロオキシダントの混入の起こらないように注意することが必要である。

執筆者:堤 ちはる

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「脂肪」の意味・わかりやすい解説

脂肪【しぼう】

→関連項目油|栄養|脂質|胎便

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「脂肪」の解説

脂肪

シボウ

fat

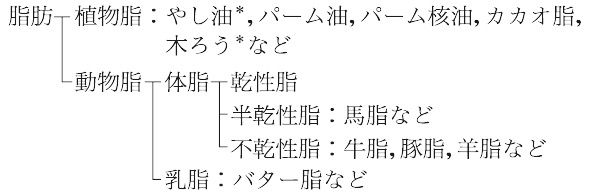

油脂のうちで,常温で固体のものをいい,脂肪酸のグリセリンエステルで,主としてステアリン酸,パルミチン酸などの飽和脂肪酸のグリセリンエステルを多く含有する.一般に,脂肪は植物においては,主として種子中に多く含まれ,動物においては,皮下,筋肉,骨髄の表面に脂肪組織として存在する.また,食品としての脂肪は重要な栄養素の一つである.脂肪を分類すると次のようになる.

食品用(牛脂,豚脂,バター脂,カカオ脂など),せっけん(牛脂,パーム油など),潤滑剤(牛脂,パーム油など),ワックス,医薬品,化粧品,ろうそくなど広範囲に利用されている.[別用語参照]植物油脂,動物油脂

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

栄養・生化学辞典 「脂肪」の解説

脂肪

普及版 字通 「脂肪」の読み・字形・画数・意味

【脂肪】しぼう

字通「脂」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「脂肪」の意味・わかりやすい解説

脂肪

しぼう

「油脂」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の脂肪の言及

【油】より

…前者は長鎖脂肪酸のグリセリンエステルすなわちトリグリセリドを主成分とし,後者は炭化水素が主成分であるというように,その化学的組成はまったく異なる。動植物性油については油脂という名称も用いられるが,この場合,常温で液体のものを油oil,固体のものを脂fatと区別する。油脂は生物組織の構成成分として,またエネルギー源として,タンパク質や炭水化物とともに重要な成分である。…

【ヘット】より

…ドイツ語のFettまたは英語のfatからなまった言葉と思われる。日本では牛脂のことをいうことが多い。…

【栄養】より

…このような栄養型を独立栄養(無機栄養,自栄養)という。これに対して動物の多くはきわめて限られた合成能力しかもたず,エネルギー源として炭水化物,脂肪,タンパク質などの高分子化合物を必要とするうえに,体を構成するタンパク質の材料である20余種のアミノ酸のうちの約10種(必須アミノ酸),補酵素などの構成成分として必要なビタミン類,不飽和脂肪酸なども要求し,それらのものを食物として摂食する必要がある。このような栄養型を従属栄養(有機栄養,異栄養)という。…

【脂質】より

…後3者は定義しやすいのに対し,脂質は必ずしも特定の化学構造に基づいて命名されたわけではないので簡単に定義づけることが難しい。1925年,ブルーアW.R.Bloorは,(1)水に不溶で,エーテル,アルコール,クロロホルム,ベンゼンのような有機溶媒に易溶な物質で,(2)高級脂肪酸などを含み,それとなんらかの化学結合をしたもの,または結合を作りうる物質で,(3)生物体により利用されうるものと定義づけた。しかし,この定義には当てはまらないが脂質に含められている化合物も多い。…

【脂肪油】より

…油脂のうち,融点が低く,常温で液状のものを脂肪油といい,固体のものを脂肪とよんで区別している。脂肪油は単に油ともよばれるが,石油系鉱物油,テルペン系芳香油などとは当然区別される。…

【薬用植物】より

…さらに1837年J.F.リービヒとF.ウェーラーがアミグダリンを加水分解して糖を得たことから,配糖体が薬効成分として大きな位置を占めることが知られるようになった。脂肪が脂肪酸とグリセリンのエステルの混合物であり,精油は種々のテルペノイドの複雑な混合物であることも判明した。 近年分析機器の発達に伴って,微細な化学構造まで速やかに解明されるようになり,さらに構造類似の化合物を分離精製する機器も登場してきた。…

【油脂】より

…脂肪油fatty oilと脂肪fatの総称で,化学的には1個のグリセリンと3個の脂肪酸が結合したエステル(トリグリセリド)の混合物である。アルカリによりケン化されてセッケンとグリセリンになる。…

※「脂肪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...