精選版 日本国語大辞典 「喝食」の意味・読み・例文・類語

かっ‐しき【喝食】

- 〘 名詞 〙

- ① ( 「喝」は唱えること ) 禅宗で、大衆(だいしゅ)に食事を知らせ、食事について湯、飯などの名を唱えること。また、その役をつとめる僧。のちには、もっぱら有髪の小童がつとめ、稚児(ちご)といった。喝食行者(かっしきあんじゃ)。

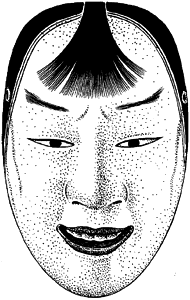

- ② 能面の一つ。①に似せて作ってある。額に銀杏(いちょう)の葉形の前髪をかいた半僧半俗の少年の面。「東岸居士(とうがんこじ)」「自然居士(じねんこじ)」「花月(かげつ)」などに用いる。前髪の大きさにより大喝食、中喝食、小喝食などの種類がある。

喝食②〈観世宗家蔵〉

喝食②〈観世宗家蔵〉

- ③ 昔、主に武家で元服までの童子が用いた髪型の一種。頭の頂の上で髪を平元結(ひらもとゆい)で結い、さげ髪にして肩のあたりで切りそろえる。

- ④ 歌舞伎の鬘(かつら)の一つ。もとどりを結んでうしろにたらした髪型。「船弁慶」の静、「熊谷陣屋」の藤の方など時代狂言で高位の女性の役に用いる。

- [初出の実例]「花道より真柴白のかっしき鉢巻、唐織の壺折、檜木笠を斜に背負ひ、杖を突き出来り」(出典:歌舞伎・茨木(1883))

- ⑤ 女房詞。書状の宛名の書き方で、貴人に直接あてないで、そば人にあてる場合に使用される。

- [初出の実例]「めてたき御さか月宮の御かた、おか殿御かつしき御所、ふしみとの〈略〉一とにまいる」(出典:御湯殿上日記‐文明一四年(1482)七月一〇日)

喝食の語誌

( ①について ) 「庭訓往来抄」では「故に今に至るまで鉢を行之時、喝食、唱へ物を為る也」と注する。また、「雪江和尚語録」によれば、後世は有髪の童児として固定していたようである。

改訂新版 世界大百科事典 「喝食」の意味・わかりやすい解説

喝食 (かつしき)

〈かっしき〉〈かつじき〉〈かしき〉ともいう。禅院での朝昼食事(斎粥(さいしゆく)という)時において,行者(あんじや)が衆僧に浄粥(じようしゆく)・香飯香汁(きようはんきようじゆ)・香菜(きようさい)・香湯・浄水などと食物の種類や,再進(さいしん)・出生(すいさん)・収生(しゆうさん)・折水(せつすい)など食事の進め方を唱えること。またその役名を喝食行者と称し,喝食と略称される。喝食は言語明確にすることが大事であるとされた。日本での喝食の初めについては,弁円の法嗣双峰宗源あるいは無外爾然など数説ある。喝食は,はじめ年齢を問わなかったが,のち髪を垂らした童児となった。一説には,天竜寺開山のとき,剃髪・得度するにはまだ至らない寺に入った子どもを喝食となしたという。また,稚児の別称となり,《太平記》に足利尊氏嫡男直冬は〈始メハ武蔵国東勝寺ノ喝食〉とある。

執筆者:竹貫 元勝

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「喝食」の意味・わかりやすい解説

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「喝食」の意味・わかりやすい解説

喝食

かっしき

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の喝食の言及

【喝食】より

…禅院での朝昼食事(斎粥(さいしゆく)という)時において,行者(あんじや)が衆僧に浄粥(じようしゆく)・香飯香汁(きようはんきようじゆ)・香菜(きようさい)・香湯・浄水などと食物の種類や,再進(さいしん)・出生(すいさん)・収生(しゆうさん)・折水(せつすい)など食事の進め方を唱えること。またその役名を喝食行者と称し,喝食と略称される。喝食は言語明確にすることが大事であるとされた。…

【男色】より

…しかし,室町時代までは文献例が少なく,わずかに女犯を禁じられた僧の男色が知られているにすぎない。室町時代以後には僧院における稚児(ちご),喝食(かつしき)などが武士の間にも愛され,後には少年武士が男色の相手に選ばれた。とくに戦国時代には,尚武の気風からことさらに女性をさげすみ,男色を賛美する傾向が強まった。…

【能面】より

…平太(へいた)と中将は特に武将の霊に用い,頼政や景清,俊寛など特定の人物への専用面も現れた。喝食(かつしき),童子など美貌若年の面のなかにも,蟬丸や弱法師(よろぼし),猩々(しようじよう)といった特定面ができてくる。(4)は最も能面らしい表現のものといわれ,若い女面として小面(こおもて),増(ぞう),孫次郎,若女の4タイプがあり,それぞれ現在は流派によって使用を異にしている。…

※「喝食」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...