精選版 日本国語大辞典 「殺菌剤」の意味・読み・例文・類語

さっきん‐ざい【殺菌剤】

- 〘 名詞 〙 微生物を殺す薬剤。晒粉(さらしこ)、昇汞(しょうこう)、ホルマリン、石炭酸、アルコール、硼酸(ほうさん)などの類。殺菌薬。消毒薬。

改訂新版 世界大百科事典 「殺菌剤」の意味・わかりやすい解説

殺菌剤 (さっきんざい)

antimicrobial

殺菌薬ともいう。細菌の生活力を奪う薬剤をいうが,日本では殺菌の語は単に細菌を殺すことだけでなく,もっと広い意味で用いられ,ウイルス,芽胞,カビなど,多くの種類の微生物を不活化することをいう。アメリカなどでは殺菌はbactericideというが,ウイルスについてはvirucide,芽胞についてはsporicide,カビについてはfungicideと分けて使用することが多い。将来はわれわれも,殺菌,殺ウイルス,殺芽胞などと分けて使用したいものである。

微生物の発見と殺菌の歴史

微生物の発見は,1683年オランダのA.vonレーウェンフックが手製の拡大鏡で見つけたのが最初であった。しかし,殺菌することによって発酵の停止や病気の予防に役立てようとするのは,それより約200年後になってからであった。殺菌剤の検査をはじめて微生物を使って行ったのはR.コッホで,1881年に絹糸に炭疽菌の芽胞を付着させたものを用いた。これは固定菌法と呼ばれるが,その後,ガーネットや金属など多くの物体に菌を付着させて,殺菌効果を判定する方法が考案された。この方法に対して,液体培地で培養した菌や芽胞をそのまま用いて,殺菌効力を検査する方法を浮遊菌法という。浮遊菌法の原法は,1903年にリデールS.RidealとウォーカーJ.T.A.Walkerによって発表され,その後,多くの変法が考案された。今日ではほとんどこの方法で殺菌効力が判定されており,さらに浮遊菌法の一方法である石炭酸係数測定法が現在広く世界中で用いられている。これは石炭酸(フェノール)を標準として他の殺菌剤の力価を表示するものであるが,化学構造がまったく違う殺菌剤の評価には問題があるとされている。創傷用の殺菌剤の効果判定には原因菌の発育阻止力で行うこともあり,最小発育阻止濃度minimum inhibitory concentration(MICと略す)で表示することが多い。

一方,殺菌剤の拡散性を知るためには拡散試験difusion testがある。この方法は,円形または角形のろ(濾)紙に薬剤を滴下したものを,菌を塗布した培地上に置いて,周囲の発育阻止帯の広さをみる方法である。

最近は学問の進歩によって多くの疾病の原因微生物としてウイルスが発見されてきた。したがってウイルスに対する殺菌剤の検査法も数多く提案されているが,細菌に比してウイルスは人工的に増殖させることのできないものも多いため,検査法として世界的に広く確定したものはまだみられない。

殺菌のメカニズム

薬物が微生物の生活力を奪うのは,微生物のいずれかの部分に薬剤が侵入して結合するなどの化学的な変化を起こさせ,細胞を変化させてしまうためとされている。呼吸酵素と結合して呼吸を阻害したり,核酸と結合して細菌のタンパク質合成を阻害するなどが,その例である。このために微生物の細胞壁の構造や薬物親和性の研究などが行われ,新薬剤の発見や応用面への一助とされている。しかし同種属であっても抵抗性に大きな差があるなど,きわめて困難な問題が多く,まだすべてに共通な定説はない。殺菌は化学反応であるため,温度の上昇とともに化学反応は速くなるので,殺菌に要する時間も作用温度の上昇とともに促進される。したがって低温での作用ではほとんど効果のなくなる薬物が多く,効果があるものでも長時間作用させることが必要となる。殺菌剤の作用は作用温度,作用濃度,作用時間などに密接な関係があるので,使用にあたっては注意が必要である。殺菌剤は一剤ですべての微生物を不活化するものはないといってよいので,目的とする微生物に効果のあるものを選んで用いなくてはならない。

一方,殺菌剤が残留して対象とした物品や生体に傷害を与えても困る。殺菌剤はなんといっても,多かれ少なかれ細胞毒であることは多くの人が認めるところである。細菌は単細胞生物であるが,人体も細胞の集合体であるところから,一方(細菌)に毒作用があって他方(人体)にまったく無害であるとは考えられない。そこで,きわめて少量で強力な毒性をもつことによって集中的に殺菌作用をあらわす薬剤や,濃厚なときには強い作用をあらわすが希釈されれば無害と考えてよい薬剤など,多種多様な薬剤が開発,考案されている。

殺菌剤の種類

殺菌剤を大別すれば二つに分けることができる。一つは環境や器具器材などが汚染されたときに使用するもので,他は創傷などに際して感染を防ぐために用いられる殺菌剤である。前者のものとしては塩素や塩素化合物,石炭酸(フェノール),ヨウ素化合物が代表的であり,後者にはヨードチンキなどヨウ素化合物,アルコールが代表的であるが,両者に共通して用いられるものも少なくない。

(1)塩素および塩素化合物 殺菌剤の発展は微生物学の進歩を語らずには成り立たない。コッホは1881年に塩素の殺菌効果を実験で確認し,その5年後にはアメリカ公衆衛生協会が,殺菌剤として使用するための報告を行っている。塩素はそれ以前は脱臭剤として用いられていた。病気が悪臭によって起こると考えられた時代には脱臭を目的として塩素が用いられたが,それが結果的には細菌の増殖を阻害して病気の伝染を予防したこともある。有名なのは,塩素水(のちに塩化石灰水)を用いて病院内感染を防止したI.P.ゼンメルワイスの産褥(さんじよく)熱に関する仕事である。ラバラックA.Labarraqueはこれより早く,1825年に化膿した傷の洗浄に用いた。同様の目的で人体に広く用いられたのは第1次大戦のときからで,1915年にデーキン液Dakins' solutionと名づけられて,0.45~0.5%の次亜塩素酸ナトリウム液が,感染創の洗浄に使われた。上水道殺菌用としての塩素の使用は1912年7月にニューヨークで行われたのが世界最初であり,アメリカでは数年のうちに全国へ普及した。日本の水道で使用されたのは23年ころであり,殺菌機はアメリカとドイツ両国から輸入されたが,この殺菌はコレラ防疫の目的であった。

(2)石炭酸 石炭酸(フェノール)が殺菌剤として日本で使われるようになったのにもコレラがからんでいて,1886年コレラがアモイ(厦門)から日本に侵入,大流行したときであった。このときの大流行では3年間に患者16万人,死者10万人余の被害を生じ,当時は原因不明の疫病として恐れられた(コッホによるコレラ菌の発見は1884年であるが)。この流行時に石炭酸が使用されたのであるが,これは横浜の十全病院のシモンズD.B.Simmonsの指示によったといわれている。このため石炭酸の価格は50倍以上となり,また劇薬に指定されていたので一般では手に入らず,非常措置として50倍以上に希釈したもの,他の薬剤と混和したものが地方庁に限って販売が許された。石炭酸(医学系の人はカルボールと呼んだ)を最初に殺菌の目的で臨床に応用したのはイギリスの外科医J.リスターで,傷口も含めてすべてのものを処置した。当時,手術はイギリスの陸軍病院で65~90%,市民病院で26~60%の高い死亡率を示し,手術は死と同様に考えられていたが,この処置によって死亡率を大幅に低下させることに成功した。石炭酸と同様に石炭タール製品であるクレゾールは,コッホとその共同研究者により1887年に医療に使われた。クレゾールは近年は特有な臭気や排水規制のため使われなくなった殺菌剤の一つである。

(3)ヨードチンキ 病気の流行や戦争が殺菌剤の応用面を拡大させることはこれまで述べたとおりである。ヨードチンキも例にもれず,アメリカの南北戦争(1861-65)によって有名になった(アメリカの薬局方に記載されたのは1830年であり,最初に傷に使われたのは39年である)。ヨードチンキは昔の華やかさはなくなったものの,日常的にも戦場にも欠くことのできない殺菌剤として,いまだに生きつづけている。またヨウ素は新しい形の殺菌剤として登場してきている。それはポリビニルピロリドンとの合剤のポビドンヨードと,界面活性剤との合剤であるヨードホルである。この両者は非常によく似た性質をもち,局所刺激性はほとんどなく,蒸気圧が低いために分解やヨウ素臭も少ない。殺菌効力は比較的強いなどの長所により,ポビドンヨードは主として治療方面に臨床で広く用いられる。ヨードホルは主として環境の細菌汚染の除去用として用途は非常に多い。このほかヨウ素の殺菌作用,硫酸亜鉛の殺菌収斂(しゆうれん)作用,グリセリンの局所刺激緩和作用などを利用した合剤である歯科用ヨード・グリセリンがあり,根管治療や歯肉炎などに用いられている。またルゴール液を改良した複方ヨード・グリセリン(ザイフェルト液)や,表皮で増殖する糸状菌に直接作用して殺菌するだけでなく,増殖部位を剝離(はくり)したり溶解したりする薬剤として,ヨード・サリチル酸・フェノール精などが考案され,家庭でも用いられる。

(4)アルコール類 以上の薬剤よりいっそう古くから経験上使われてきた殺菌剤は,洋の東西を問わず,アルコールであろう。西欧では13世紀後半ころからブドウ酒が用いられたが,コッホが希アルコールには殺菌効力がないとしてから使用されなくなった。しかしその後20年くらいたって,アルコール類の殺菌効力に関する報告が多くみられるようになり,現在では手指,皮膚,器具などの消毒には欠くことのできないものとなっている。芽胞にはほとんど効果がみられないが,栄養型の細菌や多くのウイルスを短時間に不活化することが知られてきた。日本では1873年に焼酎(しようちゆう)を再蒸留したのが,殺菌用のエチルアルコール(エタノール)製造の始まりといわれている。イソプロピルアルコール(イソプロパノール)は1951年有効性が報告され,日本では57年にプロピレンから工業的に生産を始めている。安価であるため医療上に広く用いられ殺菌効果もみられるが,エンテロウイルスに対しては効力がほとんどないといってよい。これらのアルコール類,とくにエチルアルコールは幅広い効果のためと,1939年にプライスPriceが手術時にエチルアルコールで手指を処理すると細菌が著しく減少すると報告したために,多くの医師により用いられるようになった。手軽に得られ使いやすい殺菌剤として,治療にも使われる。メチルアルコール(メタノール)にも殺菌効力があり,以前にはよく使用されたが,今日では毒性などのため用いられなくなった。エチルアルコールに加えられたものは変性アルコールとして,価格が安いため環境の殺菌剤として用いられる。エチルアルコールの殺菌最適濃度には古くから種々の説があるが,対象とする微生物にもよるが,無水物を除いて濃度の高いほうが殺菌効力が強いといわれる。

(5)逆性セッケン 第2次大戦後の輸入殺菌剤の第1号は,四級アンモニウム塩に属する逆性セッケンと呼ばれるものである。この界面活性剤の一種が殺菌力を有することは,スルファミンの発見者であるG.ドーマクによって1935年に報告された。日本でも47年ころに製品として市販されたが,臨床医も公衆衛生関係者も興味を示さずに発売が中止されてしまった。芽胞や一部のウイルス,結核菌などには効果がないが,栄養型の細菌には効果がある。殺菌剤は温度の低下によって効力は低下の傾向があるが,この系統の殺菌剤はとくに甚だしい。そこで,ときに特別な欠陥があるかのような批判がされるが,脱臭効果もあるので,使い方によっては便利な殺菌剤である。主要な逆性セッケンには塩化ベンザルコニウムと塩化ベンゼトニウムが知られている。逆性セッケンと同系統の殺菌剤に両性界面活性剤があり,アミノエチルグリシンがまったく同様に用いられるが,結核菌に効果があるという長所をももっている。界面活性剤を栄養源として増殖する菌は多いが,1961年,筆者らは殺菌剤である逆性セッケンを栄養源として増殖する菌がいることを報告した。使用上での注意が望まれる。

(6)クロルヘキシジン 比較的新しい殺菌剤としては1954年にイギリスのデービスG.E.Davisが報告したクロルヘキシジンがある。59年ころから輸入,販売されるようになり,短時日のうちにほとんどすべての病院で使用されるようになった。この殺菌剤は73年イギリスの薬局方に収載され,カナダやオーストラリアでも日本と同様広く用いられているが,アメリカではそれほど一般的ではない(日本では第九改正薬局方から収載)。多くの微生物に効果があるが,芽胞や結核菌,ウイルスなどには効かない。アルコールと混和して使用することがすすめられている。

(7)ホルマリン ホルマリンはホルムアルデヒドの水溶液であるが,芽胞を含むほとんどすべての微生物を不活化する。作用温度の低下により殺菌効力は極端に低くなるので,少なくとも30℃以上で作用させなければならない。通常1%溶液が使用される。ホルマリンは組織を固定する力が強いので,病理標本の保存などにも用いられる。ホルマリンのほかに固定に用いられる薬物にグルタールアルデヒドがあるが,これも多くの微生物に作用して生活力を奪ってしまうので,殺菌剤として利用される。ホルムアルデヒドやグルタールアルデヒドのガスは発癌性があるので,吸入したりしないように取扱いには注意が必要である。ホルムアルデヒドはガス状でも殺菌効果を示すので,伝染病予防のためのガス殺菌法に用いられている。ホルムアルデヒドガスはホルマリンやパラホルムアルデヒドを加熱するか,メチルアルコールを酸化して得られるが,物品の内部まで殺菌するためには真空式の装置が必要となる。これと同様のガス殺菌用薬剤としては酸化エチレンと酸化プロピレンとがあるが,酸化エチレンのほうが殺菌力も強く,かつ浸透性があるため,真空式の装置を用いて,加熱に弱い物品の殺菌に広く用いられる。この薬剤が医療用材料の材質の多様化に対応することができた功績は計り知れない。

(8)オキシドール 酸化剤は作用がそれほど激しくないので創傷の殺菌に利用される。オキシドールが代表的である。オキシドールは1800年代から使用されはじめたが,医療品としていつから用いられたのかは,あまりはっきりしていない。オキシドールは組織や血液あるいは細菌のカタラーゼによって分解され,発生期の酸素を生じ,この発生期の酸素が殺菌作用をもつ。作用力は弱いが,発泡するので傷面が機械的に清浄化される。医療用だけでなく,食品の殺菌にも用いられるが,残留しないように処理することが必要である。農業用にも種子の発芽促進,貯蔵などに利用されている。同様の目的のために過マンガン酸カリウムが創傷や粘膜の洗浄に用いられるが,それほど殺菌効果は認められない。

(9)色素類その他 色素が殺菌効果を有することは早くから知られていた。P.エールリヒはアクリジンの抗トリパノソーマ作用を発見したが,アクリジンはアクリノールの母体であって,これがアクリノール発見の端緒となった。アクリノールは水に溶けないため乳酸塩にしてから,創傷殺菌剤としてガーゼなどに浸して使用する。ホウ(硼)酸も殺菌作用を有し,1~2%液で眼などの洗浄に用いられていたが,5~10%の割に加えたホウ酸軟膏が皮膚疾患に使われるようになった。食品の防腐剤として用いられたこともあったが,現在では禁止されている。金属は水中で微量が溶出し,イオン化して殺菌作用をもつ。これをオリゴジナミーというが,金属塩にも相当強い殺菌効果があることが知られていて,古くから利用されてきた。代表的なものは塩化第二水銀(昇汞(しようこう))で,1809年に組成が明らかとなり,コッホによって殺菌力が認められた。これは16世紀には梅毒の治療に用いられたこともあるという。栄養型の微生物に強く作用するが,毒性が強いので今日ではほとんど使われない。水銀剤としてはオキシシアン化水銀やマーキュロクロム(メルブロミン),チメロサールなどが知られているが,使用されているのはマーキュロクロムくらいのものである。その他の重金属塩類では硝酸銀が有名である。硝酸銀は古代エジプトで殺菌剤として用いられたといわれる。眼科の点眼薬や耳鼻科でアフタなどの治療に使われる。酸化亜鉛は軟膏用に,硫酸鉛は農薬用殺菌剤として使われる。また固型セッケンに添加して殺菌効果をもたせるための薬剤として,ヘクサクロロフェン(G-11)やテトラメチルチウラムジスルフィドあるいはビチオノールなどがある。これらはグラム陽性菌には作用力が強いが,陰性菌にはそれほど効果はない。

執筆者:藤本 進

農薬としての殺菌剤

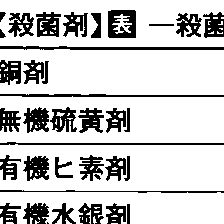

作物に病気をひき起こす植物病原菌やウイルスの防除に用いられる薬剤をいう。殺菌剤の開発は,作物の病気が微生物やウイルスなどによってひき起こされることが明らかになった19世紀後半から急速に進んだ。初めは硫黄,銅などの無機物が用いられ,有機硫黄剤,有機水銀剤さらには有機合成殺菌剤,農業用抗生物質がつぎつぎと開発された。現在までに使用されてきた殺菌剤を化学構造から分類すると表のとおりである。また使用目的に応じ,次のようにも分類される。(1)土壌処理剤 (a)土壌消毒剤(予防),(b)土壌処理浸透性殺菌剤(予防)。(2)種苗処理剤(予防,治療)。(3)茎葉散布剤(予防,治療)。

ボルドー液やオキシン銅などの銅剤,TPNなどの塩素化芳香族系殺菌剤,ジチオカーバメート剤,ダイホルタンなどのN-ハロアルキルチオイミド(アミド)系殺菌剤,PCPなどのフェノール系殺菌剤などは果樹や野菜の病原菌の防除に,また臭化メチル,クロルピクリンなどのハロゲン化脂肪族系殺菌剤は薫蒸剤として用いられ,キノン系殺菌剤は種子や球根の殺菌に使われる。N-置換イミダゾール,トリアゾール系殺菌剤は,幅広い殺菌作用を示すが,とくに各種作物のうどんこ病に対して卓効を示すことで知られる。イネの重要病害であるいもち病の防除には,有機リン酸エステル系殺菌剤,ブラストサイジンS,カスガマイシンなどの農業用抗生物質が,紋枯病の防除には有機ヒ素剤のほかにポリオキシン,バリダマイシンなどの農業用抗生物質が使われる。ベンツイミダゾール系殺菌剤は,各種作物の広範な病原菌(灰色かび病菌,うどんこ病菌など)に対して有効な殺菌剤として広く用いられる。

作用機構

これら殺菌剤の主要な作用機構の明らかになっているものをまとめると次のとおりである。

N-ハロアルキルチオイミド(アミド)系殺菌剤,キノン系殺菌剤,ジチオカーバメート剤,有機ヒ素剤,銅剤などの殺菌剤は,細胞におけるエネルギー代謝において,重要な役割を果たしている各種SH酵素を不活性化することにより殺菌力を発揮する。また,クエン酸回路で生じた還元型補酵素を酸化してエネルギーを引きだす電子伝達系を阻害する殺菌剤としては硫黄,フェナジンオキシドが,またこの電子伝達系と共役し,ADPからエネルギー供与体として重要なATPを作る機構を阻害する薬剤(脱共役剤という)としてPCPがあげられる。植物病原菌のうち,細菌類,糸状菌は,細胞膜の外側が細胞壁でおおわれていて,外界からの機械的圧力や,細胞自身の膨圧に対して細胞を一定の形に保つ役割を果たしている。細胞の細胞壁の生合成阻害を主要な作用機構としている殺菌剤として農業用抗生物質ポリオキシンが知られている。すなわちポリオキシンは細胞壁の重要な構成成分であるキチン生合成を阻害し,細菌,糸状菌に致死効果を与える。生物の細胞をおおっている細胞膜は,細胞における代謝にともなう物質の細胞内および細胞外への選択的移行を支配するという重要な機能を営んでいる。この細胞膜の重要な成分であるステロールやリン脂質の生合成を阻害することによって殺菌力を示す薬剤として,IBP,EDDPなどがあげられる。N-置換イミダゾール,トリアゾール系殺菌剤は,エルゴステロールの生合成阻害剤として知られる。また生体の生命維持に必須なタンパク合成やDNA合成を阻害する薬剤も知られている。すなわち,カスガマイシン,ブラストサイジンSはタンパク質合成阻害剤であり,チオファネートやベノミルなどのベンツイミダゾール系殺菌剤はDNA合成阻害活性を有する。

執筆者:高橋 信孝

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「殺菌剤」の意味・わかりやすい解説

殺菌剤

さっきんざい

病原微生物を殺滅または生育阻止する効果をもつ薬剤。一般に、感染予防を主目的として医療用に使用する場合は消毒薬とよばれることが多い。

[編集部]

農薬としての殺菌剤

農作物(樹木および農林産物を含む)を病害から予防または防除するために用いる薬剤。農作物に病気を引き起こす病原は、おもにウイルス、細菌および糸状菌(菌類)であるが、農作物の保護には、菌類がもっとも重要な病原であるため、殺菌剤と称している。殺菌剤のなかには、病原菌に対し直接的な殺菌効果がなくとも農作物の保護効果を有するものがあり、このような殺菌剤を非殺菌性殺菌剤、感染制御剤または静菌剤と称する。

歴史的には、無機化合物が最初に殺菌剤として使用された。もっとも古い殺菌剤は、硫黄(いおう)であり、紀元前から古代ギリシアで病害を防ぐために使用されていたようである。現在でも、硫黄と石灰を混合した石灰硫黄合剤(1851年フランスのグリソンGrisonにより発見)として使用されている。この石灰硫黄合剤は、日本で1917年(大正6)ごろに初めて工場生産された農薬である。18世紀後半には、硫酸銅に殺菌効果があることが知られるようになり、1882年フランスのボルドー大学のミラルデPierre-Marie-Alexis Millardet(1838―1902)が硫酸銅と生石灰(酸化カルシウムCaO)の混合物(ボルドー液)がブドウへの薬害を軽減し、ブドウべと病菌に卓効を示すことを発見した。このボルドー液は、現在でも世界各国で使用されている。

日本では、15世紀に硫黄と松脂(まつやに)の混合物を木口の消毒に使用したようである。19世紀になると、麦の種子を消毒するために木灰(きばい)(「もっかい」とも読む)や木灰汁(もくあく)が利用された。20世紀になると、有機合成農薬に関する研究が盛んになり、その初期には、有機水銀殺菌剤の塩化メトキシエチル水銀が1934年(昭和9)に種子殺菌剤として導入され、1937年にイネの大病害であるいもち病防除に卓効を示す酢酸フェニル水銀が日本で初めて合成された。しかし、水銀の残留による人体への影響が懸念され、1968年(昭和43)にその使用は中止された。その後、有機ヒ素殺菌剤およびジチオカーバメート殺菌剤が開発され、現在まで、優れた効果のみならず、より人畜や環境に影響を及ぼさないことを指向して多様な殺菌剤が開発されている。

殺菌剤の処理時期により、農作物が病害に感染しないようにあらかじめ殺菌剤を散布する方法を予防処理、その効果を予防効果、その目的で使用する殺菌剤を予防剤(保護剤)という。一方、農作物が病害に感染後、病気の進展を阻止するために使用する殺菌剤を治療剤、その効果を治療効果という。殺菌剤による農作物の治療効果は、動物とは異なり、農作物には癒傷(ゆしょう)組織(病気の痕跡(こんせき))が残り、完全に元どおりには回復しない。

殺菌剤は、病原菌の標的との相互作用(作用機構)により、細胞壁合成阻害剤、細胞膜の脂質の生合成を阻害するエルゴステロール生合成阻害剤やリン脂質生合成阻害剤、メラニン生合成阻害剤、電子伝達系阻害剤、細胞分裂阻害剤(紡錘糸形成阻害剤)、エネルギー代謝阻害剤、宿主(しゅくしゅ)抵抗性誘導剤、ピリミジン系殺菌剤などに分けられる。

[田村廣人]

百科事典マイペディア 「殺菌剤」の意味・わかりやすい解説

殺菌剤【さっきんざい】

→関連項目殺菌|農薬|有機塩素化合物

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「殺菌剤」の意味・わかりやすい解説

殺菌剤

さっきんざい

germicide

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「殺菌剤」の解説

殺菌剤

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...