精選版 日本国語大辞典 「農薬」の意味・読み・例文・類語

のう‐やく【農薬】

- 〘 名詞 〙 農業において作物に直接使用される薬剤の総称。用途によって、殺菌剤、殺虫剤、除草剤、植物生長調整剤などの区別がある。〔農薬取締法(1948)〕

日本大百科全書(ニッポニカ) 「農薬」の意味・わかりやすい解説

農薬

のうやく

農業薬剤のこと。日本の農薬取締法では「農薬とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下農作物等という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下病害虫と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう」と定義され、農作物等の病害虫を防除するための「天敵」も農薬とみなすとされている。

日本で一般に農薬といわれるものは、農作物の病害虫(病原体と害虫の総称)を防除(予防および駆除)するためなどに使用される薬剤であるが、かならずしも農業に使われる薬剤のすべてをさしているわけではなく、植物を対象に使用される薬剤(ただし肥料を除く)という概念のほうが実態に近い。畜産は農業の一環であるが、家畜の疾病や畜舎の消毒などに用いられる薬剤は農薬といわず、養魚関係に使う薬剤も農薬と呼称しない。化学肥料も農業に使う薬剤であるが、日本では農薬の概念に入れていない。

agricultural chemicalsを直訳すると農業薬剤となるが、このことばの欧米における概念は日本でいう農薬のほかに、化学肥料も包含している。植物の病害虫を防除する薬剤と衛生害虫用薬剤、および繊維や皮革や建築物などに関連して人類が直接あるいは間接に受ける病虫害(病害虫による被害)の排除に使われる薬剤を総称して、英語ではpesticidesまたはeconomic poisonsというが、これも日本の農薬の概念と一致しない。日本での農薬という用語に合致する適切な外国語はない。農薬のなかでもっとも重要なのが農作物を栽培するのに支障となる病害虫や雑草を防除するための薬剤であるということについては各国共通である。ハエやカなどの衛生害虫殺虫剤や家畜用の駆虫剤などの扱いは各国で異なる。

[村田道雄・斎藤 彌]

農薬発達の歴史

紀元前から殺虫力のあるバイケイソウや鼠毒としてのカイソウ(ユリ科植物)の使用、硫黄(いおう)による燻蒸(くんじょう)の記録がある。薬剤による防除のやや明確になってきたのは17世紀ごろからで、殺虫用として1690年にフランスでタバコ、1800年前後からカフカス地方でジョチュウギク(ムシヨケギク)が用いられていた。19世紀に入って化学薬品の形で農薬が登場し、1821年に硫黄粉末せっけん混合液がブドウのうどんこ病に、硫酸銅が種子消毒用に利用されている。今日なお大量に使用されている石灰硫黄合剤は1851年にうどんこ病用に、ボルドー液はブドウのべと病用として1885年にフランスのボルドー地方で開発された。1867年にヒ素化合物顔料であるパリスグリーンの食毒作用が発見され、化学構造の合理化の追求によりヒ酸鉛が1907年に登場している。

現在使われている農薬の多くは有機合成化合物であるが、この端緒は1930年ごろからジョチュウギクのピレトリン、デリスのロテノン、タバコのニコチンなど植物性殺虫成分の化学構造が解明されたことにある。その後、天然成分の類縁化合物を研究して、よりいっそうの合理的殺虫剤を求める方法と、ランダムに各種有機合成化合物を試験して合目的化合物を得る方法の二つの研究方向がとられた。現在使われている農薬は、後者の方法により発見された新規化学構造物質を基本とし、その周辺の類縁化合物を追究することから得られたものが多い。この方法による最初の大成功は、パウル・ミュラー(スイスのガイギー社)によるDDTの発見(1939)であり、彼はノーベル医学生理学賞を受賞した。以下主要なものをあげると、殺虫剤ではTEPP(テップ)(1942)、BHC(1943)、パラチオン(1944)、イソラン(1947)、殺菌剤ではチラム(1931)、ジネブ(1943)、除草剤では「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)」(1942)、IPC(1945)などである。

国内では、1600年(慶長5)の「家伝殺虫散」が記録に残っている日本最古の農薬といわれている。トリカブトや樟脳(しょうのう)など5種類を混合して、ウンカやイノシシよけに効果があったと伝えられている。1670年(寛文10)に鯨油を水田にまき、稲についたウンカを払い落とした方法が、明治になって石油などを用いた注油駆除法になり、昭和の初期まで続けられた。そのほかにも人尿、雪解け水、石灰、硫黄を使用した記録があるが、効果は不祥である。第一次世界大戦前は天然物由来の農薬であるジョチュウギク、硫酸ニコチンなどを用いた殺虫剤、銅、石灰、硫黄などの殺菌剤が使われていた。1897年(明治30)には、ボルドー液が日本で初めて使用された。また、このころからジョチュウギク製剤、石灰硫黄合剤が使用された。1919年(大正8)にクロルピクリンの貯穀害虫への効果がみいだされた。1923年に硫酸ニコチン、1930年(昭和5)にヒ素剤が殺虫剤として、また1934年に水銀剤が種子消毒剤として使われた。

1930~1940年代は、世界の開発趨勢にともない、大量に合成可能な有機化合物を殺虫剤として次々と実用化し導入した時代だが、ヒトを含む生物や環境に与える影響は考慮されなかった。

1961年(昭和36)、日本の米原弘・見里朝正らは、イモチ病に効く、水銀を含まない薬剤ブラストサイジンSを発見した。抗生物質を農薬として用いた世界初の例である。1971年、農薬取締法が改正され、「国民の健康の保護」と「国民の生活環境の保全」を目的に規定した。病害虫への効果は当然として、温血動物(恒温動物)に対する毒性試験、環境への影響、作物や土壌中の残留調査など試験成績の提出が農薬登録の際に義務づけられた。その結果、DDT、BBC、BHC、水銀製剤などは残留性およびヒトに対する毒性が高いとして、販売禁止や使用規制がなされた。さらに、2002年(平成14)の改正により、農薬の販売規制中心から、製造・輸入・販売・使用に至るすべての過程で規制されるようになった。

[村田道雄・斎藤 彌]

農薬の種類・形態

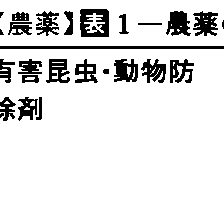

日本における植物病害の大部分が農作物である。農作物の害虫として2400種あまりの報告があり、そのうちの約1割が外国からの移入種である。被害の大部分が食害であるが、生育障害、ウイルス病の媒介等もある。農薬の使用される対象は用途により次のように分類される。

(1)殺虫剤 昆虫の神経系に作用して殺虫作用を示すものが多い。また脱皮を阻害したり、産卵数を減少させて防除する。ダニを防除する殺ダニ剤も含まれる。

(2)殺菌剤 カビなどの病原菌による病気を防除する。非浸透性殺菌剤(表面についている病原菌の酵素を阻害)、浸透性農薬(葉や根から吸収され植物体内で繁殖している病原菌にまで効果を発揮)がある。

(3)殺虫・殺菌剤 害虫、病気を同時に防御する。

(4)除草剤 作物と雑草のわずかな相違(成分の取り込み量や代謝の差)を利用し、雑草だけを枯れさせる選択性除草剤と、薬剤のかかった草はすべて枯れる非選択性除草剤がある。除草剤は、植物の成長ホルモンの撹乱(かくらん)、光合成の抑制、植物独自のアミノ酸合成酵素の阻害作用など多くの作用を有する。

(5)殺鼠剤 農作物を加害するネズミなどの動物を防除する。

(6)植物成長調整剤 農作物の生育を促進または抑制する。

(7)誘引剤・忌避剤 主として害虫をにおいなどでおびき寄せてまとめて防除する、または害獣および害虫を寄せ付けない働きがある。

(8)展着剤 ほかの農薬と混合して使用し、その農薬の付着性を高める。

(9)天敵 害虫に寄生する菌や捕食者などの害虫の天敵を殺虫剤のかわりに使用する。化学農薬に比べて安全性が高く、農薬の使用量を減少できる一方で、外来種による生態系への影響も懸念される。

(10)化学不妊剤 えさに混ぜて昆虫に与え、オスまたはメスを不妊にし、繁殖を抑える。

(11)微生物剤 微生物を用いて作物の害虫・病気等を防除する。

(12)共力剤 主剤の効力を増強させるために添加される薬剤。

(13)補助剤 ほかの農薬に混ぜて、使いやすい剤形にする。

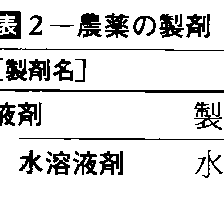

農薬の形態については、液剤(溶液・乳剤)、粉剤、粒剤、ガス剤、燻煙剤、エアロゾール剤、糊状剤が、また使用形態については、噴霧法、濃厚液少量散布法、散粉法、燻蒸法、灌注(かんちゅう)法、燻煙法、塗布法、浸漬(しんせき)法、毒餌(どくじ)法などがある。

[村田道雄・斎藤 彌]

使用農薬の選択

使用目的に応じた合理的成分、剤形のものを選んで使用することが防除を成功させる基本である。同一地点で各種の病気や害虫が同時に発生する場合が多いため、それぞれに特効のある薬剤を配合した混合液を調製して散布すれば、散布回数が減って省力となる。しかし配合により無効化したり、有毒化したり、薬害発生成分を生ずる組合せになる場合もある。混合してはいけない農薬名は、各農薬のラベルの注意書きに記載してある。

なお、現在日本で市販されている農薬は危険性の高いものはほとんどないが、毒物や劇物に属する薬剤もあるので、効力との兼ね合いから合理的なものが専業者の使用農薬として選ばれている。

[村田道雄・斎藤 彌]

農薬の安全性

農薬は毒性、水質汚濁性、水産動植物への影響、残留性等を厳格に審査して登録され、環境への影響が生じないようにそれぞれの農薬使用基準を定め、その遵守を義務付けている。適用のない作物には使用しない、使用方法・用量を守る、使用時期を遵守する、総使用回数以内で使用するなどの使用基準を守ることが基本である。

動植物への影響については、コイに対する一律の基準が設定されているほか、ミジンコ類や植物プランクトンの一種を使用した試験を行い、農薬使用上の注意に反映している。またカイコ、ミツバチ、天敵昆虫などの有用昆虫や、ウズラやマガモ等を用いた毒性試験を行っている。

農薬が虫や菌や草の生命を絶つのだから、生物である人間にも多かれ少なかれどんな農薬でも悪影響があろうという考え方はかならずしも妥当ではない。たとえば、菌や草の細胞のように細胞壁のある生物の、細胞壁成分の生合成機構を阻害する物質によってこれらの生物を殺すことをねらった農薬は、細胞壁をもたない細胞で構成されている人間などには影響がない。このように、病害虫と人畜や作物との生理作用の質的な差や量的な差をねらって目的を果たそうとするのが農薬である。農薬による病気、害虫等の防除は、農作物の安定生産と品質向上には現時点でもっとも有効な手段である。

同じ農薬を長年にわたり使用すると効果が落ちるのは、病害虫が抵抗性を獲得するからである。世代交代速度の速いダニや菌類は抵抗性を獲得しやすく、回避するには数種類の農薬を順に使用する必要がある。それでも最終的には抵抗性を獲得するので、作用の異なる農薬を開発する必要がある。

[村田道雄・斎藤 彌]

農薬取締法および関連法律

農薬はその安全性の確保を図るため、農林水産省が農薬の種類・剤型・作物別に、使用時期、使用回数、使用法などについて定めた農薬取締法に基づき、製造、輸入から販売そして使用に至るすべての過程で厳しく規制される。その中心となっているのが登録制度である。一部の例外を除き、農林水産省に登録された農薬だけが国内で製造、輸入および販売ができる。現在の農薬登録は、農業生産の安定、国民の健康維持、生活環境の観点から、安全性の評価を最重点として農林水産省、環境省、厚生労働省が協力して行っている。2009年現在は4項目259品目が設定されている。農業以外での使用(家庭用・産業用)については薬事法等で管理される。

農薬使用の目的は、農作物の病害虫駆除、生育促進および抑制、植栽期の変更、農作物収量の増産、農作物の安定供給、および農作業の省力化にある。その一方で、農業従事者の健康や農作物への残留農薬問題がクローズアップされ、農薬の必要性と汚染への両面の配慮が要求されるようになった。

急性毒性の強い農薬は、散布中に多量を摂取することなどにより中毒症状をおこす場合がある。急性毒性とは急性中毒をおこす物質の性質で、1回の摂取で短時日中に生理異常をおこすことをいう。1回の摂取で中毒をおこさないような少量でも、長期の反復摂取により薬剤が代謝や排泄されずに体内へ一定量以上が蓄積したときに影響を示す場合を慢性中毒といい、食品中の残留農薬が問題とされる。作物へ施用された農薬は雨や風による流亡、消失、日光や植物体酵素による分解などでほとんどは消滅するが、一部は作物表面に付着し、食物に吸収され収穫物に残留する場合がある。その量は作物の種類、農薬の成分、施用後の環境などにより千差万別であるがごく微量である。残留量では急性中毒のおそれはないが、農産物は継続的に摂取されるものであるので、慢性中毒を生ずるような残留量があってはならない。そこで、1968年(昭和43)改正の食品衛生法に基づく農薬残留基準の設定により、無意図食品添加物という観点にたって残留基準値が定められた。この設定には、動物実験による慢性毒性試験から無作用量を算出して安全率を乗じたADI(一生涯毎日摂取しても健康上影響のない許容一日摂取量)、国民の摂取食品統計から算出された平均的な食品1日摂取量、通常の使用法による農薬残留実態調査値などを参考とし、農産物を収穫したままの状態、つまり水洗いもしないで食べることを想定し、科学的数値を基礎にして行政的判断で決められる。農産物への残留量は各種要因によって変化するので、これを実験的に調査し、残留基準値を超えることのない安全使用基準が農薬取締法に基づいて定められている。基準は農薬の品目ごとに対象農作物の種類、使用量、使用方法、使用期間と回数や間隔などについて、使用者が遵守することが望ましい基準として決められ、農薬のラベルに記載される。

また1971年の農薬取締法の改正により、作物残留性農薬、土壌残留性農薬、魚毒性の強いものは水質汚濁性農薬に指定され、強い制限措置や禁止により公害の防止が図られた。さらに2006年(平成18)5月に「ポジティブリスト」制度が導入された。これは、食品中に残留基準が設定されていない農薬、動物用医薬品および飼料添加物が残留する食品の製造、加工、販売などを原則禁止する制度である。このなかで、残留基準が設定されているものについては各食品について定められた残留基準を超える濃度で食品中に残留してはならない、対象外物質として告示されている65物質は食品中に残留していても規制されない、残留基準の設定されていない食品中でも0.01ppm(一律基準)を超える濃度で残留してはならない、としている。

[村田道雄・斎藤 彌]

生産と消費動向

最近の生産動向として、登録農薬の減少、ジェネリック農薬(特許期間終了後、同じ薬効成分を使用した農薬。開発費がかからないので低価格)の増加、新規開発品の減少がある。一つの新規農薬が販売されるまでには30~50億円という巨額の費用と、7年から長い場合は20年以上という開発期間を要し、製品化されるのは新規化合物5万個に1個の割合ともいわれている。研究費の売上高に占める割合は6~10%である。

農薬製造企業については、有効成分をつくっている原体メーカーと、有効成分を製剤化して製品をつくる製剤メーカー、その両方を行っている企業がある。日本では水稲栽培が多いので水田用農薬の出荷量が多い。

経済協力開発機構(OECD)の統計によると、1990年から2003年の間に日本の農薬使用は27%減少している。これは作物生産量が減ったことに加え、有機農法などへの転換が進んだためと考えられる。しかしながら、OECD加盟国のなかでは韓国についで1ヘクタールあたりの農薬使用量が多く、これは夏期に高温多湿で病害虫が発生しやすい環境と関係があると思われる。

[村田道雄・斎藤 彌]

『金沢純著『農薬の環境科学――農薬の環境中動態と非標的生物への影響』(1992・合同出版)』▽『富沢長次郎・上路雅子・腰岡政二編『最新 農薬データブック』増補改訂版(1997・ソフトサイエンス社)』▽『松中昭一著『新農薬学――21世紀農業における農薬の新使命』(1998・ソフトサイエンス社)』▽『平野千里著『原点からの農薬論――生き物たちの視点から』(1998・農山漁村文化協会)』▽『深海浩著『変わりゆく農薬――環境ルネッサンスで開かれる扉』(1998・化学同人)』▽『久慈力著『農薬の空中散布と環境ホルモン――空散反対住民訴訟からのアピール』(1998・新泉社)』▽『井上哲男編『最新農薬学』(1999・広川書店)』▽『『有機・減農薬農産物の生産・流通技術――総合防除における生物農薬の可能性を探る』(1999・エヌ・ティー・エス)』▽『山田昌雄編著『微生物農薬――環境保全型農業をめざして』(2000・全国農村教育協会)』▽『小山重郎著『害虫はなぜ生まれたのか――農薬以前から有機農業まで』(2000・東海大学出版会)』▽『本山直樹編『農薬学事典』(2001・朝倉書店)』▽『中南元著『農薬原論――農薬の50年』(2001・北斗出版)』▽『渋谷成美著『農薬メーカーの開発力と展望――世界32社の開発実績、導入、提携、M&A』(2001・シーエムシー出版)』▽『上路雅子・小林裕子・中村幸二編著『残留農薬分析法』(2001・ソフトサイエンス社)』▽『細貝祐太郎・松本昌雄監修、上路雅子・永山敏広著『食品安全性セミナー3 残留農薬』(2002・中央法規出版)』▽『松中昭一著『日本における農薬の歴史』(2002・学会出版センター)』▽『倉田亮・吉野敏行監修、春日和夫著『食品公害・農薬汚染――揺れる「食」の安全』(2002・一橋出版)』▽『植村振作・河村宏・辻万千子・冨田重行・前田静夫著『農薬毒性の事典』改訂版(2002・三省堂)』▽『農林水産省生産局生産資材課・植物防疫課監修、植物防疫全国協議会編『農薬概説』第4版(2002・日本植物防疫協会)』▽『佐々木満・梅津憲治・坂斉・中村完治・浜田虔二編『日本の農薬開発』(2003・日本農薬学会、ソフトサイエンス社発売)』▽『日本農薬学会編『次世代の農薬開発――ニューナノテクノロジーによる探索と創製』(2003・ソフトサイエンス社)』▽『農政ジャーナリストの会編『食の安全性を問う――農薬はいま』(2003・農林統計協会)』▽『根本久編著『天敵利用で農薬半減――作物別防除の実際』(2003・農山漁村文化協会)』▽『山本出著『新農薬開発の最前線――生物制御科学への展開』(2003・シーエムシー出版)』▽『フランシス・シャブスー著、中村英司訳『作物の健康――農薬の害から植物をまもる』(2003・八坂書房)』▽『井倉勝弥太監修『主要農薬の開発経緯と展望』普及版(2003・シーエムシー出版)』▽『米山伸吾・安東和彦・都築司幸編『農薬便覧』第10版(2004・農山漁村文化協会)』▽『農林水産省農産園芸局監修、日本植物防疫協会編・刊『農薬要覧』各年版』▽『河野修一郎著『日本農薬事情』(岩波新書)』▽『伊藤嘉昭・垣花広幸著『農薬なしで害虫とたたかう』(岩波ジュニア新書)』

改訂新版 世界大百科事典 「農薬」の意味・わかりやすい解説

農薬 (のうやく)

agricultural chemical

pesticide

農作物を病害虫,雑草などの有害生物から守り,農業における生産性を高めるために用いられる薬剤を農薬という。農薬取締法には,農薬とは,農作物(樹木および農林産物を含む)を害する菌,センチュウ,ダニ,昆虫,ネズミその他の動植物またはウイルスの防除に用いられる殺菌剤,殺虫剤,その他の薬剤,および農作物などの生理機能の増進または抑制に用いられる生長促進剤,発芽抑制剤その他の薬剤をいう,と記載されている。したがって,殺虫剤,殺菌剤,除草剤のほかに,殺線虫剤,殺ダニ剤,殺鼠(さつそ)剤,植物生長調節剤など,さらには不妊剤,誘引剤,忌避剤,生物農薬などの新しいタイプの害虫防除剤も農薬に含まれることになる。また農業害虫以外のカ,ハエ,ゴキブリ,シラミ,ノミなどの衛生害虫の防除に用いられる薬剤も農薬と呼んでいる。このように,現在では,農薬として定義される薬剤はたいへん広い範囲にわたっている。

農薬の開発の歴史

人類がみずからの生存を支える食糧を確保するため,植物の栽培を意識的に始めた営みが農業であり,それに伴い,栽培植物(農作物)を侵す有害生物を防除する技術の開発が必要となった。

農作物の害虫を防除する試みはかなり古くから行われており,17世紀終りには,フランスでタバコの粉が害虫駆除に用いられたという記録が知られている。その後,タバコによる薫蒸などタバコが殺虫剤として使用されるようになった。同じころ,日本では水田の水面に鯨油をまき,その上にウンカを追い落として殺す方法が考案されていたといわれる。19世紀に入って,カフカスでジョチュウギクが殺虫剤として用いられ,これがヨーロッパに導入されて重要な殺虫剤の一つとなった。東南アジアなど熱帯地方の原住民は,デリスと呼ばれるマメ科植物の根をすりつぶし,水に投じ,これを魚毒として利用し魚獲を行っていたが,これの殺虫活性がイギリスで認められ,殺虫剤として使用されるようになった。これら天然殺虫剤として用いられたタバコ,ジョチュウギク,デリスに含まれる殺虫成分は,その後の研究により,それぞれニコチノイド,ピレスロイド,ロテノイドであることが明らかになり,その化学構造も解明された。

第2次大戦中,アフリカなどからヨーロッパへのジョチュウギクの輸入が制限され,これに代わる殺虫剤の開発が活発に行われるようになり,1938年には,スイスでDDTが,42年にはイギリスでγ-BHCが,さらに45年ころからアメリカでドリン剤などの有機塩素剤が開発された。またドイツでは有機リン酸エステル系殺虫剤が,アメリカ,スイスでカーバメート系殺虫剤が開発された。しかし,安価で有効な殺虫剤として,大きな役割を果たしてきたDDT,γ-BHC,ドリン剤も,残留性により慢性毒性をひき起こすことが明らかにされ,現在では使用されなくなっている。

このように,殺虫剤の開発は,医薬品などと同じように,まず天然物薬剤に始まり,しだいに合成薬剤へと移行する経過をたどっている。

一方,植物病原菌によってひき起こされる種々の植物病の防除の試みも,かなり古い歴史をもっている。19世紀初期には,硫黄と石灰の混合物がモモのうどんこ病の防除に用いられ,この薬剤は現在でも石灰硫黄合剤として使用されている。また硫酸銅は植物病原菌に対して殺菌力を有することが知られていたが,植物に対する薬害のために実用にはならなかった。しかし,硫酸銅に石灰と水を加えて用いると薬害を生ぜず,殺菌力を発揮することが見いだされた。この薬剤は,フランスのボルドー地方のブドウに発生したべと病の防除に卓効を示したことから,ボルドー液の名で一躍有名になった。また昇汞(しようこう)HgCl2も強い殺菌効果を示すが,植物に対する薬害のため,実用化されなかった。しかしこれは1915年以後,有機水銀剤の開発へとつながった。

合成有機殺菌剤の開発は,1930年代から活発に行われ,ジチオカーバメート系殺菌剤が1934年に,またキノン系殺菌剤クロラニルが38年に,それぞれアメリカで開発された。その後続々と多種類の合成有機殺菌剤が開発され,広く用いられるようになった。

前述の有機水銀剤は,日本の稲作におけるいもち病防除に大量に用いられていたが,その残留性が問題となり,これに代わる殺菌剤の開発が要望されるに至った。このような状況の中で,日本において,従来医薬に用いられていた微生物の生産する抗生物質の開発技術を,農業用殺菌剤開発に適用することが試みられた。その結果,抗いもち用抗生物質として,ブラストサイジンS,カスガマイシンが開発され,さらにポリオキシン,セロシジン,バリダマイシンなどが開発された。これらを農業用抗生物質と呼ぶ。

このように殺菌剤の開発においては,無機塩の利用から始まり,合成有機殺菌剤および農業用抗生物質と移行する経過をたどっている。

従来,耕作地における雑草の防除には人手が用いられることが多かったが,しだいに省力化のために薬剤を用いる試みがなされるようになった。銅や水銀が植物に薬害を示すことから,これらを除草剤として利用する試みもなされたが,実用化には至らなかった。

一方,植物ホルモンとして重要なオーキシン(インドール酢酸indole acetic acid。IAAと略記)の多数の合成同族体の植物ホルモン活性を調べている過程で,1942年ツィンマーマンP.W.Zimmermanらは,2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(略称2,4-D)が低濃度では強いオーキシン活性を,また高濃度では殺草活性を示すことを発見した。引き続き2,4-Dの除草剤としての開発研究が活発に行われ,これが実用的除草剤第1号となった。以後多種類の合成除草剤が開発されるに至った。このように除草剤の開発研究は,終始,合成有機除草剤をもとめる形で行われてきたことは,他の殺虫剤,殺菌剤の開発の歴史と異なり興味深いものがある。

最近では,害虫防除に殺虫剤だけを用いるのではなく,昆虫性フェロモンや合成誘引剤,忌避剤,不妊剤を含む不妊防除,昆虫病原菌の胞子製剤などを用いる生物農薬など,新しいタイプの農薬あるいは有害生物防除技術を適用する試みが活発に展開されている。また農作物の生産性を積極的に高めるため,植物の生長,分化などの生理制御を行う薬剤,すなわち植物生長調節剤の開発も活発に行われている。

生産

第2次大戦後,新農薬の出現によって,農薬の生産,消費は急激に増加した。日本における1955年の農薬の生産額は128億円で,殺虫剤は全体の約72%を占め,これに殺菌剤20%,除草剤4.5%が続いていた。5年後の60年には,生産額は2倍に達し,殺虫剤が59%,殺菌剤30%,除草剤8%となっている。以降,農薬の生産は上昇の一路をたどり,一方除草剤の占める割合も上昇し続け,77年には,生産総額は2427億円に達し,殺虫剤,殺菌剤,除草剤の占める割合はそれぞれ,37,32,29%となっている。このように除草剤の生産額の増加は,選択性除草剤の開発により,農業における除草作業に大きな変革がもたらされたことを示すもので,アメリカなどにおいても同様な傾向が認められる。さらに1985年には,農薬の総生産額は400億円を超えたが,その後,94年には440億円と横ばいの状態が続いており,殺虫剤,殺菌剤,除草剤の占める割合も,37,30,30%となっている。

農薬の分類と製剤

農薬は表1に示すように分類される。また,農薬として活性本体である薬剤原体は,種々の形に製剤化されて用いられる。すなわち,少量の有効成分を大面積に使用するため,容易かつ均一に分散させ,農薬活性を効果的に発揮させたり,好ましくない薬害を防止するように,薬剤の化学的性質や使用目的に応じて製剤化される。農薬の製剤には表2に示すようなものがある。

農薬の活性と毒性

農薬としてもっとも重要な性質は,農薬としての活性の高いことである。また広範な農薬活性を有することも,農薬の利用価値の面からみて好ましい性質のように思われる。しかし,このような薬剤は農業上有用な生物や人畜に,毒性,薬害を示す可能性も含んでいる。したがって,農薬の使用にあたっては,それらの活性と毒性の両方について十分な認識をもっていることが必要となる。現在では,防除したい有害生物にのみ作用し,他生物にはなるべく作用しない農薬が重要視されてきている。この性質を農薬の選択性と呼び,農薬の価値を判断するのに重要な指標となっている。

農薬の活性

農薬としての活性の評価の方法は,薬剤の種類によって異なっている。例えば,殺虫剤では供試した昆虫の半分を死滅させるのに必要な薬量,中央(半数)致死量(50%致死量)LD50で示すことが多い。例えば,マラソンのイエバエに対する殺虫力LD50=30μg/g(局所)のように施用方法を付記するのが普通である。また散布した殺虫剤の50%致死濃度LC50で表すこともある。

殺菌剤の効果は,試験管内で植物病原菌の生育を阻害しうる最低濃度で表すことが多い。しかし,試験管内でのテスト結果が必ずしも罹病した栽培植物に対する効果と一致しない場合もある。現在では殺菌剤の活性の評価には,試験管内のテストと,実際に植物に病気を感染させたのち薬剤を散布し,その効果を判定する両方の方法がとられている。

除草剤の効果の評価はさらに複雑である。対象雑草の種類も多く,また効果の表れ方も多様である。したがって効果の評価には,農薬を施用した土壌を入れたポットに重要雑草の種子を播種(はしゆ)し,その発芽,生育を観察(発芽前処理)したり,またこれらの雑草を育てたポットに農薬を散布したのち生育を調査する(発芽後処理)など,その効果を総合的に判定する方法がとられることが多い。

毒性と薬害

防除対象となる有害生物も,人畜,魚類,作物などと基本的に類似の生命現象を営んでいるので,農薬が有害生物のみに作用し,他生物にまったく無害であることを期待することは難しい。そこで農薬の使用にあたって,人畜,作物などに対する知識の把握が必要となる。

(1)哺乳類に対する毒性 農薬が人畜などの体内に直接入るほか,食糧とともに摂取される可能性があるため,農薬の哺乳類に対する毒性評価の問題はきわめて重要である。農薬だけでなく他の薬剤を含めて,哺乳類の毒性試験には,ハツカネズミ(マウス),シロネズミ(ラット),モルモット,ウサギなどの小動物が用いられる。

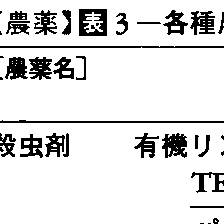

(a)急性毒性 一定量の薬剤を小動物に経口,経皮,静脈注射,腹腔内注入などによって与え,短時間内に表れる毒性を調べる。毒性は中央致死量mg/kgで示し,供試動物の種類,試験法を付記する。重要な農薬の毒性を表3に示す。日本では農薬を,毒性の強さによって,特定毒物,毒物,劇物,普通物に区別,取り扱うことが行政的に決められていて,それぞれLD50=15mg/kg以下,15~30mg/kg,30~300mg/kg,300mg/kg以上(いずれもマウス,経口)を基準としている。

(b)慢性毒性 農薬のうち急性毒性が弱いものでも,長期間の施用により体内に蓄積し,毒性を示すことが知られており,これを慢性毒性という。一般にDDT,γ-BHC,ドリン剤などの有機塩素系殺虫剤,有機水銀剤などの殺菌剤は化学的に安定で,しかも,哺乳類の脂肪組織や脳神経などに蓄積しやすく,慢性毒性を生じやすい薬剤である。一方,有機リン酸エステル系殺虫剤は,哺乳類体中で,急速に加水分解を受けて解毒され,いわゆる慢性毒性を生じにくい薬剤である。このような慢性毒性による危険を防ぐため,農薬の登録に際しては,急性毒性試験とともに,亜急性毒性試験および慢性毒性試験の結果の提出が義務づけられている。農薬の亜急性毒性試験においては,農薬を1~3ヵ月にわたって反復投与して,生体機能や組織への障害について調べる。また,慢性試験においては,ラットやマウスでは1生涯(通常2年間),イヌでは寿命の10分の1程度の期間にわたって農薬を投与し続けて試験動物への影響を観察する。

(2)魚毒性 施用された農薬は,河川,湖沼,海へ流入するので,農薬の魚類など水生動物に対する毒性は重要である。日本のように,水田による稲作中心の農業体系では,とくに淡水魚に対する毒性が問題となることが多い。魚毒性はその50%が生存しうる濃度TLmで表す。

(3)植物に対する薬害 農薬が作物に対して好ましくない効果をひき起こすことがある。この農薬の作物に対する薬害は,農薬自体の性質,植物の固有の性質,植物の生育条件,補助添加物の効果などによって影響を受けやすく,その現れ方も大変複雑なことが多い。また殺菌剤の代謝産物が二次的に作物に薬害をひき起こした例も知られており,農薬の直接的な薬害だけでなく,代謝産物の植物に対する効果も調べる必要がある。

執筆者:高橋 信孝

農薬の食品残留と環境汚染

農薬の人間に対する望ましくない作用には,中毒,食品への残留,環境汚染がある。これらのうち,最も直接的なものが中毒であるが,これについては,〈農薬中毒〉の項を参照されたい。

1940年代以前にも,毒性の強い農薬は用いられていたが,使用量が少なく,大きな問題とはならなかった。しかし,DDTの開発をきっかけにして,第2次世界大戦後,次々と,毒性の強い農薬が開発されるようになり,かつ空中散布をはじめとして,それらが大量に用いられるにおよんで,以前にはみられなかったような,中毒例や食品への残留,環境汚染が起こるようになった。例えば,日本でもかつて,いもち病防除のために,多量の有機水銀が水田中に散布され,このために米の中の水銀量が著しく増加して,大きな社会問題となったことがあった。またBHC,DDTなどの有機塩素殺虫剤が農作物や土壌に広く残留し,これが飼料を通じて家畜の体内にとり込まれ,肉や牛乳の汚染につながった。

これら,大量に散布された農薬の有毒物質は,図のように,まず直接,農作物にとり込まれたり,飼料として家畜にとり込まれ,肉,卵,乳などの食品として人間に摂取される。一方,耕地や山林から放流水として流れ出した農薬は,河川や湖沼,海で魚介類にとり込まれ,これも食品として人間に摂取される。これら食品への残留量は,動物性食品ほど多い傾向にあるが,それは食物連鎖による生物濃縮によって,農薬が濃縮されていくからである。

このような農薬による食品,環境汚染が,1960年代後半には大きな社会問題となり,残留性の強い有機水銀剤や有機塩素殺虫剤の使用が禁止された。この結果,現在,それらの人体への残留はしだいに低下の傾向にあるが,その速度は遅く,汚染は当分の間続くとみられている。また,現在使用されている殺菌剤や除草剤の中には,一部有機塩素系のものがあり,これによる環境汚染も問題になっている。

執筆者:松島 松翠

農薬の使用規制

上述のような農薬の農作物中や土壌への残留は,人間の安全と環境保全の観点からもきわめて重要である。そこで,使用規準が守られずに使用された場合,農作物,土壌,水質などの残留農薬が問題になるような薬剤を,それぞれ作物残留性農薬,土壌残留性農薬,水質汚濁性農薬に指定し,その使用が規制されている。現在日本では,この種の農薬の大部分が登録からはずされており,わずかに,ベンゾエピン,ロテノンが登録に残っているにすぎない。

一方,食品の安全性を高めるために,次に述べる諸事項の検討の上にたって,必要な行政的な措置がとられている。すなわち,人体1日摂取容量(ADI。人間が生涯連続摂取しても障害がおきない1日当りの摂取量を示す数値で,ハツカネズミなどの小動物を用いてえられたデータに安全係数をかけて算出)と,食事係数(ある特定の農薬が残留するおそれのある食品が,全食事量の中で占める平均比率),国民の平均体重を考慮して,新鮮食品最高許容限界濃度permissible level(生鮮食品中に残留が許容される農薬の最大限度を示す純中毒学的立場から決定される数値)を決定する。次にこの許容限界値と,実際の作物に対する農薬残留分析の実態調査結果を考え合わせて,残留許容量toleranceが決定される。すなわち,残留許容限界値が残留量より小さい場合には前者を,また高い場合には後者を選び,それに安全係数をかけて設定される。日本では1968年,厚生省が農薬の残留規準を一部について設定し,その後追加がなされて94年6月現在,102種の農薬の130種の食品に関する残留規準値が設定されている。また,これを守るための農薬の使用規準も定められている。

農薬の将来

農業における生産性の向上のために,農薬の果たしてきた役割はきわめて大きいものがあった。また今後急激な人口増加が予想される地球上では,食糧生産に利用可能な耕地の開発はきわめて小さいと考えられている。したがって,近い将来,地球上に大きな食糧危機が到来することがおそれられている。この危機を未然に防ぐためには,単位面積当りの農業生産性を高めることが最も直接的な方途と考えられる。このためには,農薬の使用が欠くべからざる農業技術として位置づけられることは論をまたないであろう。一方,過去における過度の農薬の使用によって,人類の生命の安全性がおびやかされ,環境の保全に大きな問題がひき起こされてきたことも事実である。これらの反省の上にたって,〈農業における有害生物の防除の目標は,それらの完全な殺滅をめざすものではなく,その被害を経済的に許容しうる水準以下になるように有害生物密度を保つことにある〉とするいわゆる総合防除の考えが,生態学者の間から出された。さらにこの考えを発展させ,自然生態系における生物間の相互作用などの機構を解析し,この知見を巧みに利用することによって,さらに有効な新しい有害生物防除法の開発が必要と考えられる。また従来の農薬を,新しい農業技術の中に巧みにとり入れ,利用していくことが人類生存のための食糧確保の重要技術になると考えられる。

執筆者:高橋 信孝

農薬取締法

農薬の登録制や,販売,使用の規制などにより,農薬の品質の適正化と安全,適正な使用を確保し,農薬生産の安定,国民の健康保護および生活環境保全への寄与を目的とする法律(1948公布)。この目的規定(1条)は1971年の改正で追加された。骨子は農薬の登録,表示,業者の届出,使用規制,検査手続からなる。すなわち,生産,輸入する農薬はすべて,残留毒性などの試験成績を付した登録申請により,農林水産大臣の登録を受けなければ販売できない。販売する農薬はすべて,その容器,包装に登録番号,種類などの所定事項の真実な表示を必要とし,この表示のない農薬の販売は禁止されている。販売業者および防除業者は氏名などの必要事項を届け出なければならない。これらに対する違反には罰則が定められている。また,農薬の残留性からみて,人畜などに被害を生ずるおそれのある種類の農薬を,作物残留性農薬,土壌残留性農薬,水質汚濁性農薬として政令で指定すること,およびその使用の規制,使用にあたっての指導が規定されている。さらに農林水産大臣による農薬の種類ごとの農薬安全使用基準の設定,公表や,業者や農薬使用者のその業務,使用に関する報告義務,検査官吏による農薬の集取,立入検査,その他必要な物件の検査について規定がおかれている。

執筆者:柳 憲一郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「農薬」の意味・わかりやすい解説

農薬【のうやく】

→関連項目海洋投棄規制条約|カーソン|残留農薬|ダイアジノン|沈黙の春

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「農薬」の解説

農薬

ノウヤク

agricultural chemicals

農作物(樹木および農林産物を含む)を害する菌,線虫,ダニ,昆虫,ネズミ,そのほかの動物,植物,またはウイルスの防除に用いられる殺菌剤,殺虫剤,除草剤,そのほかの薬剤,および農作物などの生理機能の増進,または抑制に用いられる植物成長調節剤の総称.そのほか,天敵,食酢,重曹も特定農薬に指定されており,不妊剤,誘引剤,忌避剤も農薬に含まれる.農作物の多くは食品となり,農薬の使用場面も野外環境であるので,農薬は有害生物を防除することで農業生産を向上させる経済的価値を有することだけでは十分ではなく,ヒトをはじめとして,非標的生物に対して毒性が低いこと,農作物および環境中に残留しないことが求められている.農薬としては殺虫剤,殺菌剤および除草剤が重要であり,そのなかでも主要なのものは,

(1)殺虫剤:フェニトロチオン,イミダクロプリド,フェンバレレート,カルタップ,

(2)殺菌剤:ベノミル,マンゼブ,プロベナゾール,

(3)除草剤:グリホサート,グルホシネート,ベンスルフロンメチル,2,4-D,ジウロン,アトラジン,

などである.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農薬」の意味・わかりやすい解説

農薬

のうやく

pesticides

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「農薬」の解説

農薬

世界大百科事典(旧版)内の農薬の言及

【イネ(稲)】より

…農地改革はその後における日本の農業とくに稲作に大きな影響を与えたが,イネの栽培技術も飛躍的に高まった。すなわち農薬と化学肥料の発達,耕耘(こううん)・運搬の機械化,寒地稲作と暖地稲作の安定などにより1955年以来の稲作はついに8000万石の収穫高となり,明治初年に比べて2倍以上の収穫を得て毎年豊作の状態を続け,70年からは米の過剰生産に対して史上かつてなかった稲作減反政策さえとられている。【三橋 時雄】

[明治以降の稲作技術の発展]

明治時代以降の日本の稲作技術の発展には目ざましいものがあるが,その中心をなすものは,先に述べた品種改良のほかに施肥技術の改善,土壌環境の整備,農機具の発達およびその他の栽培技術の発展である。…

【殺菌剤】より

…眼科の点眼薬や耳鼻科でアフタなどの治療に使われる。酸化亜鉛は軟膏用に,硫酸鉛は農薬用殺菌剤として使われる。また固型セッケンに添加して殺菌効果をもたせるための薬剤として,ヘクサクロロフェン(G‐11)やテトラメチルチウラムジスルフィドあるいはビチオノールなどがある。…

【沈黙の春】より

…農薬による環境汚染を告発した,アメリカの海洋生物学者でエッセイストのレーチェル・カーソンRachel L.Carson(1907‐64)の著書。彼女は殺虫剤,除草剤として大量に散布されてきたDDTなどの有機化合物が,生態系の連鎖のなかで蓄積されて動植物や人間に深刻な毒性をあらわし,微妙な〈自然の均衡〉を破壊していると,多くの実例を紹介しながら警告した。…

【展着剤】より

…農薬には種々の製剤が知られているが,水溶液剤,乳剤のような液剤や水和剤を,水に溶かすかあるいは混和して散布する製剤では,薬液が均一に病害虫や作物に付着することが必要である。また付着した薬剤が施用された対象になるべく長時間保持されることも望ましい。…

【農業】より

…

[第2次大戦後の変化]

以上の基本的特徴をもつ日本農業も,第2次大戦後,一定の顕著な発達と変化をみせてきた。第1は農業技術の急速かつ飛躍的ともいえる発達であり,(1)土地改良事業による圃場整備,灌漑・排水施設の整備,農道の整備,(2)農業機械化の発達と普及(1950~60年代以降に急速に進み,稲作をはじめ各種の農産物について,耕耘,病虫害防除,収穫,調製など,多種な機械化が始まっている),(3)栽培技術の発達と普及(品種改良,肥料,農薬,病虫害防除,肥培管理技術など,ただし農薬多用が問題にされ始めている),などがそのおもなものである。第2は農業生産(農産物)の構成がかなり顕著に変化してきたことで(表1参照),稲作(米)は依然として第1位を占めるが,その比重は大幅に低下し,代わって野菜,果樹などの園芸作物,およびとくに畜産の伸長が著しい。…

※「農薬」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...