改訂新版 世界大百科事典 「石炭鉱業」の意味・わかりやすい解説

石炭鉱業 (せきたんこうぎょう)

石炭の探鉱・開発,採掘,選炭,輸送を通して,それを燃料や工業原料としてユーザーに供給する産業。燃料としては一般炭が,電力事業,都市ガス事業などのエネルギー転換産業や,セメント工業,紙・パルプ工業などエネルギー多消費型の製造業へ供給され,原料としては原料炭が,鉄鋼業,石炭化学工業などへ供給される。西ヨーロッパでは,石炭鉱業会社が発電,ガス供給,コークス製造,石炭化学といった,より下流の部門を同時に手がけている例も多い。しかし,日本ではそうした垂直統合的多角化の例は少ない。むしろ炭鉱合理化に伴う離職者の救済や,成長業種を手がけることによる経営の改善を図るため,主として昭和30年代に,建設・機械・化学・木材・畜産・不動産・観光など,広範な事業に進出している。

執筆者:田中 隆之

日本の石炭鉱業

戦前

日本における石炭の発見は各地に伝承として伝えられているが,17世紀後半から筑前,豊前,長門などで広く採掘されはじめた。当初は家庭での薪炭の代用として,やがて製塩用として用いられ,18世紀末には瀬戸内の十州塩田(播磨,備前,備中,備後,安芸,周防,長門,阿波,讃岐,伊予)に普及した。この間,石炭採掘の専門業者が出現するようになり,19世紀前半には筑前,豊前,唐津などで仕組法と呼ばれた藩による専売制が採用され,石炭の販売生産を統制した。他方で三池,柳川藩などは炭鉱を直営した。幕末の開港は新たに船舶用需要をつけ加え,石炭生産は全国化し,安政年間(1854-60)に北海道,常磐で石炭採掘が進められた。九州では開港場の長崎に近い高島,唐津,三池の開発が進展した。この時期の進んだ生産形態はマニュファクチュアで,採炭,仕繰,排水,運搬などの分業が展開した。幕末・維新期の石炭生産は40万t以上と推定され,12万t以上を生産した唐津炭田が最大であった。

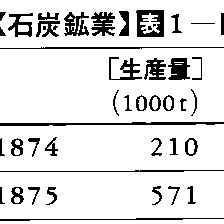

明治期になると鉱業法制の整備が進められ,1873年(明治6)日本坑法が発布され,鉱区制,鉱業自営主義,本国人主義など鉱業法制の骨格が確立した。のち90年制定の鉱業条例によって鉱業権の確立をみた。炭鉱の近代化は西ヨーロッパの技術と機械を導入することによって実現した。とくに炭鉱開発の科学的設計,蒸気力利用の排水機,巻上機の設置によって大規模炭鉱の開発が可能になった。炭鉱の近代化は幕末・維新期の佐賀藩とイギリス人T.B.グラバーとの共同経営下の高島炭鉱に始まり,ついで1870年代後半から官営三池炭鉱で推進され,80年代後半の企業勃興期からは筑豊炭田をはじめとして広範に展開され,90年代末には日本において近代的炭鉱業が確立した。採炭過程は依然として手労働に依存しており,鉱夫管理のために納屋制度,飯場制度などの間接管理体制が広く採用されていた。1900年の生産は750万t,うち筑豊54%,三池10%,北海道9%で,消費は860万t,うち輸出39%,工場31%,国内船舶17%,製塩7%,鉄道6%であった。輸出はおもに上海,香港,シンガポールなど極東市場向けで,この時期に日本炭が極東市場を制覇した。生産量は日露戦争の直前の03年に1000万tを,13年には2000万tを超え,三井,三菱などの大資本の優位が確立した。生産の急増は落盤・坑内火災など炭鉱災害を多発させた。なかでも14年三菱方城炭鉱のガス爆発は671人という国内鉱山変災史上最多の死者を出した。第1次大戦期は未曾有の石炭景気となり,生産が19年には3000万tを超えるなど石炭業の黄金時代で,炭鉱成金が続出した。

しかし1920年の戦後恐慌以降,30年代初めまで長い石炭不況の時代が続いた。このため1921年結成の石炭鉱業連合会が本格的な送炭制限,および輸入制限を実施し,32年設立の昭和石炭株式会社が販売統制を行うなど独占体制が確立した。独占体制による炭価維持への対応として,石炭輸入が増加し,1923年にはじめて輸入量(171万t)が輸出量(160万t)を上回った。その後輸入は漸増していったが,輸出も不況期に増加し,かなりの量にのぼった。石炭の国内消費高では工場用がしだいに増加し,第1次大戦末期からほぼ半数を占めるようになり,船舶用,鉄道用がそれぞれほぼ10%台で推移した。工場用を産業別にみると,1920年代では繊維工業をトップに化学工業,鉄鋼業と続いた。またこの時期には徹底した炭鉱合理化が推進された。技術的な合理化では,石炭の採掘面を20m以上に長く設定する長壁式採炭法が普及し,コールピック,コールカッター,オーガー,コンベヤなどの採炭用機械が導入され,発破採炭も普及し,採炭機械化の端緒になった。それにともない坑内外施設の再編も進み,とくに石炭品質の向上のために選炭設備が拡充され,水洗機が普及した。労働面では,人員整理が進められ,炭鉱労務者は1920年の34万人から32年の14万人へと急減した。採炭労働も再編され,鉱夫に対する直接管理体制が主要炭鉱で実現し,また1928年に鉱夫労役扶助規則が改正され,女子の坑内労働は33年から零細鉱を除いて廃止された。このような合理化の結果,生産能率(鉱夫1人当り月出炭高)は1920年代中ごろまでの10t前後から上昇し,33年には戦前最高の18.9tに達した。

長壁式採炭法や水洗機の普及は1890年代から目立ちはじめた筑豊などの鉱害をさらに激化させ,とくに水田被害を急増させた。大規模採掘は地下を空洞化し,土地を陥没させ,家屋・農地などの陥没傾斜,井戸水・用水の漏水枯渇をもたらした。また坑内水・選炭排水など悪水が河川・用水を汚染し,土壌を酸性化し,不純物を堆積させた。このような鉱害の激化に対して,鉱害補償を求める運動が活発化し,一定の基準で田畑の減収量を補償する補償契約も結ばれるようになった。のち1939年に鉱業法が改正され,鉱害に関する無過失賠償責任制度が実現した。

準戦時体制の進展につれて石炭増産に転じ,1940年には5632万tという史上最高の出炭をみた。同年石炭配給統制法が成立し,石炭の生産配給を統制する日本石炭株式会社が設立され,石炭の一手買取り一手販売を行った。41年の太平洋戦争の開始によって国家統制はさらに強化され,戦時統制下に増産運動が繰り返された。しかし戦争の進行につれて坑木,爆薬,機械類の不足が目立つようになり,とりわけ熟練労働者不足が顕著になった。この労働者不足を補うために朝鮮人や中国人の強制的就業が大規模に実施され(強制連行),また勤労報国隊などが動員された。このような必死の増産努力によって43年度までは5500万t程度の生産を維持しえたが,44年に入ると生産は減少し,45年には物資不足,労働者不足,濫掘による荒廃のために石炭鉱業の生産体制は崩壊した。能率の面でも戦時体制下で漸減し,1944年度は10.2tになり,45年度にはわずか5.6tにすぎなかった。石炭の産業別消費高をみると,1938年度に鉄鋼業が繊維工業に代わってトップになった。43年度では鉄鋼業は1365万tで全消費高の22.6%を占め,鉄道業,化学工業,電気事業と続いた。

戦後

戦後の石炭鉱業は鉄鋼業,肥料工業,電気事業などとならんで経済再建の重点産業として位置づけられ,物資の優先的配分を受けた。1945年12月には石炭総合対策の推進体として石炭庁が設置され,石炭増産に取り組んだ。しかし石炭鉱業の再建は遅々たるものであり,46年12月石炭,鉄鋼中心の傾斜生産方式が閣議決定された。この方式はGHQより重油の供給を受け,この重油で鉄鋼を増産し,この鉄鋼で石炭を増産し,産業界のエネルギー問題を解決することによって経済の再建をめざすという計画であった。必要な資金は47年1月に設立された復興金融金庫を通して供給された。石炭の生産販売については政府の統制を受けた。石炭価格はインフレーションを避けるために人為的に抑制され,生産者価格の調整が行われ,石炭配給では石炭の一手買取り一手販売権が46年に日本石炭から配炭公団に移され,生産面では48年に炭鉱に対する国家管理が実施された。このような政府による保護と統制のもとで石炭鉱業は再建され,生産は48年度には3480万tまで回復した。49年には配炭公団および炭鉱の国家管理が廃止され,石炭産業は国家統制から自由経済に復帰し,翌年の朝鮮戦争勃発によって石炭ブームになり,51年度には4650万tを生産した。しかし52年には63日間の長期ストライキが起こり,これをきっかけに石炭供給の不安定,高炭価が問題視され,石炭鉱業は合理化を迫られることになった。

1949年からエロア資金によるアメリカ炭鉱機械の輸入が認められ,その後おもにドイツの機械・技術が導入された。とくにカッペ採炭法が51,52年ころから導入され,57年ころまでに主要炭鉱に普及した。カッペ採炭とは,鉄柱とカッペと呼ばれる鉄の梁で天盤を支え,切羽面に無支柱の空間を広げ,地圧利用と空間拡大によって採炭とコンベヤ移設を容易にする方式であり,日本では採炭機械化とは必ずしも結びつかず,切羽における採炭労働の強化をもたらす場合が多かった。炭鉱再生策として立坑開発計画が作られ推進されたが,ブーム終了によって繰延べ縮小された。また粉炭需要の増加に対応して選炭設備の拡充がなされた。このような合理化努力にもかかわらず,固体エネルギー(石炭)から液体エネルギー(石油)へというエネルギー革命がドラスティックに展開した。石油は石炭に比して,取扱いの容易さなど技術面で勝り,さらに開発の進展,タンカーの大型化などによる価格引下げによって経済的に有利になり,鉄鋼,電力,化学産業などで石炭から重油・石油への転換が進み,石炭危機が顕在化した。1952年度の国内炭消費高は4288万tで,電気事業14.5%,鉄道業11.9%,鉄鋼業10.2%,化学工業8.6%であり,総輸入炭は402万tであった。

1953年には早くも石炭鉱業は深刻な不況を迎え,人員整理と中小炭鉱の休廃止があいついだ。そこで合理化による石炭鉱業の自立化をめざす政策が構想され,55年7月に石炭鉱業合理化臨時措置法が成立した。同法は,立坑開発を中心とする合理化工事の促進と石炭鉱業整備事業団による非能率炭鉱の買上げ整理というスクラップ・アンド・ビルド政策によって,石炭鉱業に輸入エネルギーに対抗しうる競争力をつけることを目標にした。石炭業界はいわゆる神武景気によって55-57年にはいったん景気を回復したが,58年には重油転換が本格化し,石炭危機が再来した。中小炭鉱の休廃止があいつぎ,炭鉱離職者が大量に発生し社会問題化した。とくに59年夏から広まった黒い羽根運動が炭鉱離職者の惨状を訴え,同年12月に炭鉱離職者臨時措置法が施行され,緊急就労対策がとられた。大手各社は59年に入ると大量の人員整理を軸とする企業再建案をあいついで発表し,石炭鉱業審議会は59年12月にトン当り炭価の1200円引下げをめざす石炭合理化計画を発表し,石炭鉱業整備事業団が石炭鉱業合理化事業団に改組され,近代化資金の貸付業務も行うことになった。企業再建案,とくに人員整理をめぐって60年の三池争議を頂点に長期争議があいついだが,結局大量の人員整理が断行され,炭鉱労務者は1958年度末の28万人以上から61年度末には20万人以下に減少し,能率は1958年度の13.9tから61年度の21.7tへと急上昇した。

しかし石油価格の値下がりは石炭の値下げをはるかに上回るもので,しかも1961年7月には翌年10月から石油輸入を自由化することが決定され,石炭危機は継続した。炭労は労働者の生活を守るためには合理化を推進する石炭政策そのものを転換させるべきだとして政転闘争を62年春にかけて強力に展開し,これに対して政府は石炭鉱業調査団を編成し,その答申を尊重することを決定した。調査団は62年10月に第1次石炭対策を答申し,石炭が重油に対抗できないことは決定的であるとしつつも,石炭鉱業の自立化は必要であるとして,スクラップ・アンド・ビルド政策の促進を打ち出した。ビルド鉱においては坑内構造の改善,ホーベル・ドラムカッターなど採炭機械の普及,水圧鉄柱・自走枠の使用など西欧水準に迫るほどの合理化が推進されたが,スクラップ化は急激で〈なだれ閉山〉となった。炭鉱数は1961年度末の574から64年度末には263と半減し,生産は1961年度の戦後最高の5541万tから64年度には5077万tに漸減した。64年の第2次対策,66年の第3次対策は5000万t程度の維持を目標に掲げて石炭鉱業の安定化をめざし,とくに第3次対策では累積赤字の肩代りを打ち出した。しかし66年度までは5000万tの生産を維持しえたが,67年度には5000万tを切り,68年には出炭規模と目標年次を明示しない第4次対策へと代わった。第4次対策は企業ぐるみ閉山に対する特別閉山交付金制度を創設し,一般閉山交付金の単価を引き上げ,石炭鉱業のなだらかな閉山をめざしたが,炭鉱数は68年度末の142から71年度末には70へとなだれ閉山となり,生産も1968年度4600万tから71年度には3100万tへと急減した。72年に第5次対策が出され,75年度において2000万tを下らない水準の需給規模を想定した対策が進められ,また1973年の石油危機以降石炭見直しが強調されたが,生産は減少し,75年度には目標の2000万tを切って35鉱1860万tになった。

このような石炭鉱業の崩壊過程に対する石炭企業の対応をみると,石炭専業の中小・地方大手企業の多くは倒産し,有力兼業部門をもつ企業は石炭部門から撤退し,石炭中心の大手企業の多くは石炭部門を切り離して子会社化し,みずからは兼業化を推進した。合理化の徹底は一方で離職者対策のまずさもあって失業問題を引き起こし,他方で無理な生産体制の強行によって炭鉱災害を続出させた。1963年三池炭鉱炭塵爆発(死者458人),65年夕張炭鉱ガス爆発(死者61人),山野炭鉱ガス爆発(死者237人)など大事故があいついだ。また石炭鉱業の撤退は大量の失業者を生み,関連産業を衰退させ,人口を激減させ,地域経済に大きな打撃を与えた。地域経済の活力を取り戻すために1961年産炭地域振興臨時措置法が施行され,工場用地造成など産業基盤整備,企業誘致,進出企業の税制優遇措置などが進められた。地域経済に大きな被害をもたらした鉱害については,1950年特別鉱害復旧臨時措置法,52年臨時石炭鉱害復旧法が施行され,原状回復の原則が確立し,農地,公共施設,家屋などの復旧工事が進められた。このような対策の進展にもかかわらず,産炭地の多くは地域経済の自立化をまだ達成していない。

1973-74年の石油危機をふまえて75年8月に総合エネルギー対策が出され,エネルギーの安定供給確保を目標に,石油依存度の逓減,石油の安定供給確保,省エネルギーの推進,新エネルギーの研究開発の促進を掲げた。また,同年7月に第6次石炭対策が出された。これは石炭を可能な限り活用していくという石炭見直しを基本理念に,国内炭生産の維持,海外炭の開発・輸入の円滑化,石炭利用技術の研究推進を目的に掲げた。とくに石油危機以降,海外一般炭輸入の必要性が強調され,1973年に一般炭の輸入が1961年以来13年ぶりに認められ,セメント・電力業界などで石炭燃焼が復活し,一般炭の輸入は78年度に100万tを突破し,80年度には710万tに達した。海外炭の開発は政府の助成もあり,関連業界の協調体制のもとで積極的に進められている。80年度の石炭輸入量は7270万t,96年度の輸入量は1億2500万tで,内訳は原料炭6500万t,一般炭5600万t,無煙炭400万tであった(なお96年度の国内炭生産は617万t)。96年度の総販売高は1億3100万t,産業別にみると製鉄業6300万t,電力4200万t,窯業・土石1000万t,コークス600万tがおもなものである。

主要炭鉱はいずれも高能率の機械化採炭方式を確立し,運搬体系を整備し,坑外では選炭から荷役に至るまで機械化しており,現代の炭鉱は石炭の生産工場と呼んでよい。しかし石炭見直しのなかでの増産努力は炭鉱災害を続出させた。1975年幌内炭鉱ガス爆発(死者24人),77年芦別炭鉱ガス爆発(死者25人),81年夕張新鉱ガス突出・坑内火災(死者93人),84年三池炭鉱・有明鉱の海底坑道火災(死者83人)と大事故があいついだ。1981年に出された第7次石炭対策は国内炭の生産水準を従来より200万t上積みして2000万tとし,政府の助成と石炭業界の経営努力とを要請したが,石炭鉱業の実情は厳しく,第8次石炭対策(1987-91年度)は91年度までに生産規模を1000万tにまで縮小することとした。そして92年度から10年間の第9次石炭対策を最後に政策保護は打切りを予定されている。さらに97年3月,名門三井三池炭鉱も閉山するに至った。

執筆者:荻野 喜弘

世界の石炭鉱業

石炭は,前1000年ころの中国ですでに使用されていたといわれ,またギリシア・ローマ時代に使われていた記録がある。しかし,大々的な石炭利用が始まったのは,14~16世紀にイギリスをはじめとする西ヨーロッパ諸国で,煉瓦焼成工業および家庭の暖炉で石炭を使うようになってからである。16世紀後半のイギリスでは,造船業や木炭による製鉄が成長したために〈森林の枯渇deforestation〉が起こり,木材から石炭への基本的燃料の転換が始まった。イギリスの石炭は北東部のタイン川流域が主要な産地で,そこから海路ロンドンにもたらされるのがふつうであった。このための沿岸航行が,17,18世紀イギリスの船員養成に果たした役割も大きいが,ロンドンでは,おもに家庭用燃料として用いられ,やがて悪名高いスモッグの原因ともなった。そのほか,地方では陶器業,ガラス製造業,精糖業などにも石炭が利用された。しかし,石炭に対する需要が圧倒的に高まり,石炭鉱業が工業国の基幹産業となっていったのは,製鉄業および蒸気機関との結合によってである。18世紀初頭にA.ダービーが発明したコークス製鉄法や同世紀後半のH.コートによるかくはん式精錬法(パドル法)などによって,あらゆる種類の鉄が石炭を燃料として生産されるようになった。18世紀後半以来の産業革命が〈鉄と石炭の革命〉と呼ばれるひとつの理由がここにある。他方,J.ワットが改良・普及させた蒸気機関はそれ自体,その先駆となったニューコメン機関以来,主として炭坑を含む鉱山の排水用につくられたものであったが,おもに人力ないし馬に依存していた動力源を,決定的に石炭に転換させる役割を果たし,産業革命の原動力となった。このため,16世紀以来発展しつつあったイギリスの石炭鉱業は,産業革命の進行とともに驚異的な成長を遂げ,イギリスが世界帝国となっていった19世紀にも,鉄道の普及と蒸気船による海上交通の発達によってその需要が激増した。19世紀後半以降の〈第2次産業革命〉期になると,都市ガスや化学工業の原料,および発電用燃料として,いっそうその重要性を増す。この結果,1750年ごろに500万t程度であったイギリスの産炭量は,1800年までには2倍になり,30年には2200万tを記録,20世紀初頭には2億t以上に達した。このほか,ヨーロッパでは,18世紀末から19世紀初めにシュレジエン,19世紀中ごろにルールなどに近代的な石炭鉱業が成立,アメリカの産炭量も1840年代には100万tを超えた。20世紀に入ってから,石油および電力が現れ,エネルギー消費量に占める石炭の割合は漸減してきたが,1973年の石油危機後は,石炭見直しの気運も盛り上がった。

イギリスでは,石炭の採掘権が地主に与えられていたために,初期には地主主導下に開発された炭坑が多かった。また,石炭鉱業は輸送コストに敏感な産業であったから,運河の開削や鉄道の敷設など,交通機関の発達を促す要因ともなった。ブリッジウォーター運河やストックトン~ダーリントン間の最初の鉄道などはいずれも石炭輸送のために建設されたものである。その生産過程がきわめて労働集約的であることも,この産業の大きな特徴であり,それだけに一方では,労働コスト引下げ圧力が強く作用し,産業革命期には児童労働を多用する産業の典型であった。このことは,鉱業労働に固有の,危険で不健康な労働環境と相まって,この産業を当時の社会問題のひとつの焦点たらしめた。他方,こうした労働環境はまた,労働者間の強い連帯を生む要因ともなったので,イギリスに限らず,工業化を経験したほとんどの国で,炭鉱労働者の組合は労働運動の中核的存在となった。

執筆者:川北 稔

石炭生産

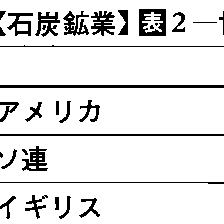

石炭生産量は,1910年には世界全体で約11億tであったが,第2次大戦後の50年代に急激に伸び,50年の14億tが60年には20億tになっている。その後,石油の出現もあって生産量は一時停滞するが,70年代の2度の石油危機を経て再び増加しはじめ,94年には33億tに達している。国別には,埋蔵量(埋蔵量については〈石炭〉の項を参照)の豊富さを反映して,中国8.9億t,アメリカ8.9億tが抜きん出ており,以下インド2.2億t,ロシア2.0億t,オーストラリア1.7億t,南アフリカ共和国1.4億tと続く。日本は,600万tで全世界の0.2%を生産しているにすぎない。また,イギリス,ドイツ,フランスなどの西ヨーロッパ諸国と日本では,生産量は減少の一途をたどっているのに対し,アメリカ,中国,南アフリカ共和国などでは,1950-60年代に減少しているものの,その後再び増加に転じている点が注目される。石油危機後の生産量の再増加傾向は,後者の国々によって支えられており,増産傾向にある国々と減産傾向にある国々とが,比較的はっきり分かれている。

石炭需要

第2次大戦前に,石炭は世界の一次エネルギー需要の80%近くを占めていた。石油は,20世紀に入ってから登場し,流体エネルギーとしての優位性から,漸次石炭需要を代替していたが,中東での大油田の発見などを契機として,とくに第2次大戦後に市場を拡大した。1960年には,一次エネルギー供給に占める石炭の割合は50%に落ち,さらにその後もいわゆる〈エネルギー流体革命(エネルギー革命)〉は進行して,83年現在で30%に低下している。このため,第2次大戦後,各国で石炭鉱業の合理化が大きな課題となった。

しかし,国別にみると,一次エネルギー需要に占める石炭の地位には差異がある。〈エネルギー流体革命〉の最もドラスティックに進んだ日本で16%,〈流体革命〉に加えて原子力利用が組織的に進んでいるフランスでは6%,水力の豊富なカナダでは11%と,いずれも非常に低い。これに対し,伝統的に石炭産出国であり,石炭産業保護に熱心であったイギリス,ドイツでは,それぞれ22%,29%と相対的に高く,また埋蔵量の豊富なオーストラリアでは37%である。また中国では,埋蔵量が豊富であるのと石炭以外のエネルギー利用が進んでいないため,79%ときわめて高くなっている。

石油危機後は石炭の見直しが行われ,一部では石油に対する競争力の回復もみられる。とくにアメリカでは,埋蔵量が豊富で自然条件も良好であるため,石油との競争力があるばかりでなく,とくに西部では発電用燃料として原子力発電よりもコスト安であるとみられるようになった。これが理由の一つとなって,1980年代に入ってから,アメリカでは電力会社による原子力発電所の建設計画の中止があいついだ。また,オーストラリア炭,中国炭も,良好な自然条件のために,石油との競争力が強いとされている。西ヨーロッパ,日本では,総じて採掘コストが高く,競争力はない。

貿易と開発輸入

世界の石炭貿易は,アメリカ,カナダ,オーストラリア,南アフリカ共和国から,西ヨーロッパ,日本へ,という動きが中心になっている。オーストラリア,アメリカは,それぞれ世界の輸出総量の29%,15%を占める大輸出国であり,輸入国としては,日本が全体の26%,韓国が9%を占めている。

最近は,発電用を中心とした一般炭の開発に輸入国側が資本参加するという,開発輸入が一般化してきた。とくに日本は積極的に進めており,1960年代中ごろからまず製鉄用原料炭の開発輸入が行われるようになった。その後,70年代中ごろになって電力用一般炭についても開発輸入が志向されるようになり,オーストラリアではすでに操業中のプロジェクトがあるほか,アメリカ,カナダでも調査・開発中のものがある。開発輸入では,長期契約よりもさらに安定的な供給関係をとり結ぶことができるというメリットがある。

各国の石炭政策

既述のように,第2次大戦後,石油が出現したために一次エネルギー消費における石炭の地位は低下し,絶対的な生産量も減少したため,各国で石炭鉱業の合理化が課題となった。とくに,石油危機後も一貫して生産が減少している西ヨーロッパ諸国と日本では,大きな政策課題となっている。

イギリスとフランスでは,いずれも国有化による問題の解決が試みられた。第2次大戦後,戦争被害による生産力減退が著しく,経済建直しのために重点産業の国有化が行われたが,石炭鉱業もその一つに数えられたからである。イギリスでは,戦前すでに老朽化した個人経営的な小規模炭鉱が多く,鉱区調整が進めにくいことから技術的にも立遅れが問題化していた。1947年労働党政権下で国営化され,イギリス石炭庁National Coal Board(NCB)が石炭行政を行うことになった。大規模投資が行われ,戦前に1800あった炭鉱が約半数に集約された。フランスでもほぼ同様に1946年国営化され,鉱区の集約,生産の集中化が図られた。フランス石炭公社Carbonage de France(CDF)が石炭行政を行う。しかし,両国では,生産量の減退から,石炭産業の斜陽化は避けられない。

ドイツでは,19世紀後半から急速に石炭鉱業が発達した。イギリスが斜坑方式であったのに対し,より大規模生産に適した立坑方式が主であり,技術的には優位を誇った。政府の監督は受けるが,私企業に運営がゆだねられている。アメリカも,同様に19世紀後半に石炭鉱業を確立させた。第2次大戦後,一時石炭生産量は低下したが,とくに石油危機後回復し,新坑開発も続けられている。機械による露天掘りが多いことがコストの低下につながっている。また,石油危機後の一時期にメジャー(オイル・メジャー)が石炭鉱区を買い占める動きが特徴的であった。

執筆者:田中 隆之

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報