精選版 日本国語大辞典 「軟障」の意味・読み・例文・類語

ぜ‐じょう‥ジャウ【軟障】

ぜん‐しょう‥シャウ【軟障】

- 〘 名詞 〙 ( 「ぜんじょう」とも ) =ぜじょう(軟障)

- [初出の実例]「道のほどのそり橋・渡殿には、錦を敷き、あらはなるべき所には、せんしゃうをひき」(出典:源氏物語(1001‐14頃)藤裏葉)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「軟障」の意味・わかりやすい解説

軟障

ぜじょう

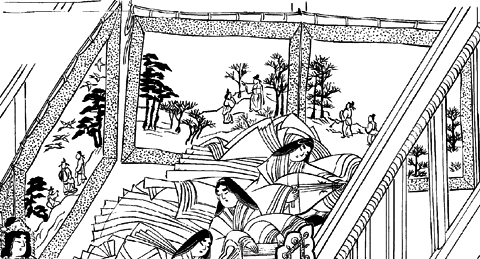

公家(くげ)が用いた屏障具(へいしょうぐ)の一種。「ぜんじょう」ともいい、軟らかい障子の意。柱の間、御簾(みす)の内側に掛け、間仕切りとして使われた装飾的な幕。平絹で仕立てる。壁代(かべしろ)と違い、絵を描き、周囲に紫綾(あや)の幅の広い縁をつけ、上部に乳(ち)を綴(と)じ付けて、それに紐(ひも)を通してつり下げる。『雅亮装束抄(まさすけそうぞくしょう)』大饗(たいきょう)の条によると、絵は高松を本体にして、四季の樹木を描いたとあり、これを「高松の軟障」とよんだ。また同抄に、東三条殿で使われた衝立(ついたて)障子に、嵯峨野(さがの)に狩りせし少将のさまを描いた軟障の絵が描かれているとあって、これらにより軟障の絵のありさまを知ることができる。『年中行事絵巻』内宴の場面、綾綺(りょうき)殿西庇(にしびさし)内側に唐絵(からえ)の山水人物を描いた軟障が掛けられ、また、大饗の場面、玄輝門西廊に同様の唐絵が描かれたものをみることができる。

[高田倭男]

改訂新版 世界大百科事典 「軟障」の意味・わかりやすい解説

軟障 (ぜじょう)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

家とインテリアの用語がわかる辞典 「軟障」の解説

ぜじょう【軟障】

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「軟障」の意味・わかりやすい解説

軟障

ぜじょう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「軟障」の読み・字形・画数・意味

【軟障】なんしよう

字通「軟」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の軟障の言及

【軟障】より

…奈良時代から平安時代にかけて宮殿や貴族の邸宅で用いられた。屛風などと異なって骨がなく,袷(あわせ)の絹綾製であるため軟障といった。形は幔幕に似ており,6,7条の帛(はく)を縦に縫いつなげ,四周に幅広の縁をまわし,上に乳(ち)を付けてここに綱を通して張る。…

※「軟障」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...