精選版 日本国語大辞典 「建築」の意味・読み・例文・類語

けん‐ちく【建築】

- 〘 名詞 〙 土、木材、金属、石などで家屋、橋梁などを建て築くこと。また、そのようにして建てた物。作事。普請。

- [初出の実例]「太閤の改政より後は、江戸の建築極めて壮大にして」(出典:日本風俗備考(1818頃)二)

- 「此家曾て豪商が愛妾の為めに建築する所に係り」(出典:花柳春話(1878‐79)〈織田純一郎訳〉四)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「建築」の意味・わかりやすい解説

建築

けんちく

総論

一般的規定

建築とは、建築物をつくる人間の行為、あるいはその行為によってつくりだされた建築物をいう。すなわち、一面では建築する行為の物的な所産であり、また一面では建築物を産出する技術でもある。建築物は生活の場として直接人間の生活にかかわり、その技術も人間の生活を究極の目的とする行為である。したがって建築は、建築物をつくる行為を通じて、生存し生活する人間存在のすべての局面にわたって、それらの全体に関与し責任をもつ、あくまでも人間に密着した主体的行為としての技術である。

建築物は、その場所における生活目的にかなうように、形を与えられた素材によって架構され、歴史的に意味をもつ地上のある風土、ある場所に、固定した空間として構成される。地震や風雪に長く耐えうるように、火災に際しても安全であるべく、しかも快適で、便利で、健康を保証する場であるようにつくられる。加えて、美しい架構物、施設でなければならず、それを見る人々、生活する人々の心情になんらかの感動を与えるものであることも固有の価値の一つである。

建築物は都市や自然の広がりのなかに建てられるので、こうした環境と調和したかかわりが必要である。建築は、建築群や街並みの調和をつくりだすアーバンデザインurban design(都市造型)といわれる技術や、都市全体を組織する都市計画の技術と関係が深い。庭園や公園を設計する造園技術とも切り離しがたい。建築は、広域にわたる生活環境の巨視的な全体の脈絡を踏まえ、造形性、利便性、安全性、社会性、経済性などの多様な視点から計画するこうした諸技術と相互に協力して行われる。土木技術とも密接に関係する。道路や橋梁(きょうりょう)、鉄道、港湾、河川や護岸堤などの土木的施設と建築物とは、前者の規模が後者に比べて大きいという違いはあるにしても、ともに地上に固定された物的架構物であるという意味で共通する。しかし、土木施設は、老朽化が進めば新しい施設につくりかえられ、改良されるが、建築技術においては、一個の作品が人間の精神に訴えるかけがえのなさをも有すると考えられるから、歴史的建造物が文化遺産として保存される場合のように安易には代替されず、こうした視点からは両者は区別されてもいる。もっとも、土木技術においても、建築のもつこうした価値観に注目し始めており、その限りでは両者の関係はいっそう密になりつつある。

[田中 喬]

総合技術としての建築

日本語の建築という語は、西欧のarchitecture(英語)、Architektur(ドイツ語)の訳語として、明治初年に編まれた辞典で初めて用いられたという。現代西欧語からの造語であった。この現代西欧語は、さかのぼればギリシア語のarchitektonikē technēに由来する。建築家architectなる語の淵源(えんげん)もarchitektōnにある。

architektōnとは始源・原理archēを知る職人tektōnをさす。archēは別に首位、上位、統合をも意味する。したがって、architektōnとは物事の原理・原因を知る人、しかも職人たちを統率・統合する工匠、技術者をいう。建築物をつくるいわゆる建築家は単なる一技術者ではなく、原理をわきまえた総合技術者として建築物をつくったのである。技術technēという語も本来は、普遍的に原因を知って物事を生み出すという意味である。今日いうところの、芸術―技術と分けられた狭義の技術ではなく、両者の区別以前の、制作poiēsisという意味合いの広義の技術であり、むしろ単に術といってよいものであった。芸術―技術が乖離(かいり)し、原理を見失って混迷する現代建築の多様さの原尺度を求めて、建築を正統的に知るためにも、古典における由緒正しい建築の総合的概念を顧みる必要がある。

こうした建築の原理はいくつか数え上げられる。プラトンは制作について、理性的な神なる創造者が原理としてのイデアにのっとって、無秩序な素材に数的秩序を与える万有形成であるとした。アリストテレスはこの考え方を追って、制作の諸原理をはっきり見定め、自然や技術などすべての生成・消滅する個々の事象には四つの原理・原因がかかわっていると明言した。自然や人工の物が存在するのは、それが混沌(こんとん)とした〈素材〉から生成され、生成は起動する力に〈よって〉いて、本質的な形態、原型に〈従い〉、秩序ある完成、よい終局の状態を〈目ざした〉からである。起動力(ここでは作者)、形態、目的、材料が個々の物の生成・存在に欠かせない4要因であるとした。建築は原理を知る工匠の総合技術であるから、建築家は個々の建築物について、あるいは自ら携わる建築技術について、この4原理を知り統合する技術者である。

[田中 喬]

建築技術における素材・形態・目的・作者

素材は、それ自身は無意味な塊であるが、秩序ある形態として形成される可能性を潜在させている。木、石、鉄、れんがは、それぞれに固有な形をとってこそ、その特性を十分に発揮する。木は柱梁の形式に架構され、石やれんがは壁状に積まれ、とくにれんが壁にアーチ状の開口が設けられるのは、その材料特性にふさわしい。しかし、現代建築に有用な鉄筋コンクリートは、他の素材とは異なり、その特性が中性的であるがゆえに、どんな形態の要求に対しても従順であり、それゆえに没素材的なさまざまの形態の恣意(しい)的な選択を許容する。

このように没素材的であれば、形態は限定されるに際しての制約を失う。現代初期の建築思潮において、いわゆる機能主義とか構造派と称する立場の主張では、形態の規定は、素材とは別に機能・力学的構造の要因に忠実に依拠すべきであると唱えられたが、古典建築における形態は、材料の潜在能力に制御される必然性のみならず、形態それ自体のうちでも制約を課されていた。それは形態の数的・量的な比例関係の調和、ハーモニーに関する原理としてである。

ローマ時代のウィトルウィウスはその著『建築十書』において、シュンメトリアsymmetriaなる建築原理をとくに取り上げた。それは、宇宙の大いなる調和につつましく参与する地上の建築物に枢要の原理と解され、西洋では歴史を通じて現代まで強い影響力を与えた。シュンメトリアとは「ともに測る」という意味の語である。たとえば、ギリシア神殿に典型的にみられるように、建築物を構成する諸要素、基壇とか柱とか梁(はり)とか柱上帯とかの間に、あるいは柱自体のうちでも柱基、柱身、柱頭とかの間に、相互に簡単な整数比などの比例関係が設定され、それらがモデュルスとよばれて基準尺度にされる柱身下部直径によって通約して測られるべきであるとする原理をいう。シュンメトリアによって、建築の秩序が保証される。数比的なこの原理は、われわれにとって理解しにくいものかもしれないが、こうした建築観は、音楽における秩序であるハーモニーを見習ってもいた。日本建築にも、書院造などの場合に、「木割(きわり)」とよばれる、部材の寸法関係を寸法比として調整する仕方が棟梁(とうりょう)に伝わっている。これはむしろ約束的な伝承であり、シュンメトリアのように数比的世界秩序にまでかかわる原理ではない。

こうした形態統一の秩序は、端的に善(よ)きものであると考えられた。建築技術の目的として、その制作過程を導く価値は包括的に善なるものであった。ギリシアでは一般に統一価値としての善がより積極的に主題化され、善きものとしての秩序が建築物の生成を導いた。健康とか快適、美という個々の価値はすべて最善の活動に統合されると強調された。ただし美は、しばしば善・美なるものとしてとらえられてもいた。

ウィトルウィウスは、建築原理の一つとして、建築物の配置による秩序に関するディスポジチオーdispositioなる概念を取り出した。これもギリシアの概念を受け継いでいる。ディスポジチオーとは、物をそのふさわしい位置に正しく配置することをいう。この原理において、たとえば柱や梁は、それぞれの形をとって、そのあるべき位置に配置される。配列は音楽的なよいリズムのもとで行われ、それによって美しく見える秩序ある建築物の構成が生ずる。関連して、建築物はある場所に定位された素材、形態の架構物であり、それはつねに重力場における架構物であるから、そこに力学的力の要素が働く。架構物には安定・不安定など「見え」の力が具現されていて、建築家はこの力を測り、構築する。この力の場における架構性の契機も建築物の特性の一つである。

ウィトルウィウスはまた、こうした配置を考える建築家の熟慮する制作行為についても述べている。建築家の創造行為は、潜在するものの発見にかかわるものであり、必然性のうちでの自由な行為である。古典の考え方では普通、建築物の作者は、制作する建築物の外側にたって、いわば傍観的に考案し、制作する。これに対し、自然の生成においては、生成の力は自然物に内在する。自然は、内発する力によって、いわば「盲目の意図」によって生成を目ざす。建築技術者は自然に倣って、自らつくろうとする物のなかに当事者として内在し、身をもってそこに生きながら、必然的な物としての建築物を創造しなければならない。以上から、科学、技術を駆使した現代のあまりにも巨大で外的な建築技術は、建築の人間化を目ざして、古典から貴重な教訓を得るべきであると思われる。

[田中 喬]

建築の芸術性と道具性

総合技術としての建築にみられる善く・美しいという根本的で統一的な価値は、すでにウィトルウィウスの建築観において、より表面的に分化していた。建築は美venustas、用utilitas、強firmitasの基本的な3価値によって成り立つという。彼は、これらの価値の相互関係についてはなにも述べていないが、この指摘は、その後長く現代にも及ぶ建築の見方を強く規定した。いうまでもなく建築は、分化された三つの価値の内密なかかわり合いのただ中に存在する。近・現代において、一般に芸術と技術の世界が互いに無縁に分裂しているが、それらはふたたび統一されなければならず、建築の分野にあってはことに望まれる。

18、19世紀の、生活形態が急激に多様化し、細分化した時点で、それ以前にはむしろ未分化に融和していた建築の道具性と芸術性は、別個に主題化されるに至った。つまり、生活の容器としての建築の道具的機能が、それ自体で注目され、解明されねばならぬほどに肥大し始めたのである。建築における有用性の価値の内容は、すでにアリストテレスも述べているように、健康性、快適性、効用性、便利性の問題を含んでいる。現代では、それに安全性も加わって、それぞれ別途に分析されている。建築が全一的な世界から遊離するのは時代とともに避けられぬことではあったが、そうしたなかで、建築の諸価値の間の関係を改めて取り出そうとする見方が、美と用の関係を中心に現れてきたのも当然であった。いわゆる機能主義functionalismという合理的な近・現代建築思潮の台頭である。

機能主義は、「形態は機能に従う」Form follows function.という命題でその立場が要約され、建築物には、それぞれ固有な役割・機能を合目的的に果たすそれぞれ固有な形態が一義的・単能的に選ばれなければならないと唱える。建築家は、形態は、使用上用途に必然的に依存し、表現においてもその有用性の機能を雄弁に語らなければならぬと信じた。この命題は、建築の道具性と芸術性とのかかわりを、機能と形態との先行―依存関係として一方的に規定している。いいかえれば、建築における価値の多元的な分裂、矛盾に直面して、その事態をなんらかの一元論のもとに収斂(しゅうれん)せしめようとするものであった。建築家の新しい精神は、この思想的骨格に沿って、一方で近代の機械においての、他方で生物体の形態と機能とのかかわりの融和に着目し、建築技術はこれらを謙虚に倣うべきであると主張した。それは概して健全な主張であったが、機能主義思潮の過度の国際的な伝播(でんぱ)によって、本来は建築がそれぞれに固有な独自の場所に根づいて、そこから生成するという建築の特性の一つが見失われたことは十分に反省されてよい。

[田中 喬]

建築の種類

建築は種々の視点から分類されている。材料による木造、石造、れんが造、架構法からの柱梁架構造、組石造、コンクリートによる曲面板構造など、あるいは低層・高層建築など形や規模に着目するものもある。また、設計や施工法の点から、現場で建設される在来工法に対して、工場生産された部材によるプレハブ工法の大別もある。さらに住宅、工場、学校、余暇施設、駅舎など、用途に関して分類される場合も多い。先にあげた『建築十書』では、こうした用途別分類に先だって大分類が示されている。建築は、まず公的なもの、私的なものに大きく類別される。前者は、公共の敷地に公共の利用を目的として共同体により建てられ、所有される。後者は、おもに私人の住居が考えられている。公共建築は、さらに宗教的な建築と世俗的実用的な建築とに種別される。不死の神の聖なる殿堂と、フォルムforum(公共広場)、遊歩廊、劇場、大浴場などがそれぞれに含まれる。

現代では、これらの建築種目は、たとえば学校、病院、図書館、交通通信施設などなど、容易に網羅しえないほど多様化している。20世紀前半の国際的な都市計画論が提唱したような、居住のほかに労働、余暇、育成、移動という生活形態を区別する考え方を導入して、多様なものを整理してもよい。多様化には時代的必然性があった。産業革命以来、生活の諸形態が飛躍的に分化し、それに対応する諸種の建築施設が必要になった。それまで私的な住居は、たとえば出産も冠婚も葬祭をも含んで生活の各様な局面が営まれる場であったが、それら諸活動が住宅から漸次排除されるに至る。住宅の機能の縮小に伴い、住宅以外に諸活動のための建築施設が、それぞれ個別に、社会的に、設立を要請されたのである。この傾向の現れは根底において、効率性という価値の肥大に拠(よ)っている。建築が多くの種目に分化すれば、個々の建築施設は個々の目的にかなうようになり、諸施設は一義的に単能の施設として効率よく機能する。しかし、こうした傾向は、利点ばかりではなく、その短所をもあわせもっている。つまり、人間の生活が個々の諸機能の束、それらの単なる集合とみなされた場合、明確にそうした諸機能の範囲に入らぬ不明瞭(ふめいりょう)な、たとえば日常の近隣の交わりのような中間的な生活部分が見落とされ、その場が切り捨てられてしまう。

公的、私的という分化の大枠は現代の建築分類としても意義深い。現代の都市は私的な権利を保証された個人の巨大な集合体であるが、個人は私権を超えて公共に関与し、公共への参加が都市文化の発展のために期待される。その場合、公的、私的という二分極にとどまらず、さらに進めて、両者の中間のあり方にも新たに着目すべきである。日照権とかあるいは景観問題として注目されているように、近隣や公共への影響なしには私的な住居も存在しえない。建築における社会倫理、都市生活の倫理が改めて問われている。

[田中 喬]

風土と建築

建築技術は、生活する人間存在への洞察に基づく技術であるとする正統な立場にたてば、風土と建築のかかわりが、とりわけ注目を浴びる。いうまでもなく人間は大気のもとに地上で生活し、気候、地質、地形、地表の相貌(そうぼう)、風景、景観などの総称である風土における存在であり、しかもこの不可避な風土の様態によって自らの人間的なあり方を根本から規定されている。たとえば、生まれ育った風土が温暖であれば、そこに住む人間は環境をいたわり守りつつも、知的に建築化して支配する態度をとる。生気なく乾燥し、荒涼とした風土であれば、外界に対し意志的、対抗的になる。あるいは、日本のように夏の暑熱が湿潤と同時にあらわれる風土では、自然のみずみずしい恵みを豊かなままに受容し、自然に抱かれたような住居をつくる。しかし、その湿潤は、おりあしくあれば暴風雨の猛威をも振るうから、ひたすらに忍従する伝統的なあり方をも示す。この風土と人間、そして建築の問題は、通常は自然科学的な見地から解明されていて、建築技術においても、その立場での知識が、安全で健康で快適な効率よい空間構成のために不可欠である。一方で、人間を取り巻く自然環境が地理学や気象学などの科学的方法によって観察され、分析され、他方では、そこに生活する人間も、生物学や生理学あるいは心理学的方法で考察される。その結果、主体と客体との関係、相互作用の仕組みが、建築にかかわる気温や湿度、日照、あるいは人体機構や器官に及ぼす汚染された大気、土壌、水、騒音の問題として解明され、建築技術によって改良される。

建築技術においては、これらの解明のほかに、むしろそれ以前に、より直接的、具体的な生活場面における生きた自然・人文環境、ありのままの風土現象の把握が重要である。それは、自然科学というよりは、広義の人間学の立場でとらえるところの、生身の人間存在に密接にかかわる契機としての風土である。個人であり、しかも同時に共同生活を営むものでもある人間は、当初から時間的歴史、空間的風土とのかかわりのなかを生きている。歴史的風土にじかに宿り住まうとき、人々は風土に浸された人間として自己を見つめる。やや漠然とした情調の漂う全体的場がそこに現象している。そこから、たとえば、さわやかな、すがすがしい、陰鬱(いんうつ)な、寒々としたなどという様態の気分の場において、工芸品や土木構築物などと同じく、道具として有用な建築物がつくりだされる。人間は歴史的風土としての気分の場に生まれながらに投げ込まれ、いわば宿命的にそれに拘束されて生きているが、それと同時に、場と対峙(たいじ)し、場を自由に選択して、建築的な道具や作品を企画し、つくる。

家屋の様式は、風土的な人間存在の具体化、事物化の型として、また伝統を担い、未来を切り開く客体化の型として、人々の共同の営みによって共有物として形成されたものである。たとえば、日本において家屋をつくる場合、寒暑をしのぎ、防ごうとする。日本の風土は夏季の湿潤な暑気がことに耐えがたく思われ、『徒然草(つれづれぐさ)』にも「家の作りやうは、夏をむねとすべし」とあるように、夏の湿気に受容的に対処して、床をあげて軽やかに、庇(ひさし)を深くしてほの暗く、間仕切りを自在にして風通しよく開放的につくる。これが古来から伝統の家屋様式として蓄積されてきた生活の知恵である。しかも、伝統の手法を受け継ぎながら、機械的な空気調和の手段や有効な素材など新技術を適宜導入して、将来へ向けて新しい家屋様式を自由に創造する。

要するに、人間存在は歴史的風土にいやおうなく投げ込まれていて、それでこそ自覚的にさまざまなあり方で対応するのであり、建築物はこのあり方による具体化として形態に表現され、素材によって構成されたものである。構成の仕方の最初の前提を見逃せば、建築はその本質的な意味を失う。建築物は、あくまでもそれぞれの場所固有の風土という光のなかに映えて建てられるべきである。近年の建築の多くは、こうした意味での風土性を見失い、土着性を欠いている。

[田中 喬]

建築の様式

建築において、様式という概念はかならずしも一義的に用いられているとはいえない。たとえば、住宅の生活様式に関するものとして、板の間での椅子(いす)式、畳の間での座式を区別する際にいわれたりもするが、主要な意味では建築の平面、立面、断面における細部や装飾上の型・形を、芸術性の視点からとらえる場合に用いられる。ある時代、ある地方の特定の民族、階級、グループ、作者の作風が、形態に基づくなんらかの共通点を有し、しかもその共通点がある期間存続するとき、それら作風が様式の範疇(はんちゅう)でとらえられる。音楽や絵画の分野で古典派、ロマン派、立体派などと称する場合の派の概念に似ている。西洋の場合、古典ギリシア、ローマ、ロマネスク、ゴシック、ルネサンス、マニエリズモ、バロック、ロココなどとよばれる建築様式、日本の住宅建築の寝殿造、書院造、数寄屋造(すきやづくり)などの「造り」という区別も、こうした意味での様式に着目したものと考えられる。民家、町屋(まちや)などは比較的に類型的、固定的であるにしても、それらがむしろ自然発生的であるために、一般に様式といわれる場合は少ない。

様式の発生・成立を説明する理論として、対立する二つの立場がある。その一は、ある時代、ある風土がもつ固有の材料、生活目的、架構技術の3要素によって必然的に様式としての建築が生まれるとする。この立場にたてば民家も町屋も様式としてとらえられる。その二は、建築の形態は、こうした外的要因によってよりも、時代精神に根ざす作者の意志で主体的に選ばれるのであり、様式の形成に関して芸術意欲Kunst Wollen(ドイツ語)という概念に注目する。歴史的にみて建築様式は、その時間的、空間的まとまりのゆえに、一面ではそれぞれの形態を古拙なものから洗練されたものへと展開させる有効な働きをみせたが、他面、近・現代の建築家にとっては、その概念から脱却すべく闘う攻撃目標でもあった。一般に近代精神は、絶えず変革を求めて行為し続ける姿勢であるといえるが、その態度からすれば、建築における様式の固定性、安定性が即保守性とみなされ、その拘束からの分離運動こそ若々しい精神の発露であった。しかし、伝統的形態を否定した没様式の裸の機能的形態が、地域的、風土的な個別性を無視して汎(はん)国際的に近・現代建築の形態を生みはしたが、それはある意味ではかえって一面的でもあったから、歴史的伝統の全面的否定は反省を求められるに至った。いずれかの一面に偏することなく、伝統に根ざしつつ、真に歴史的な態度で新たな建築の様式を創造しなければならない。

[田中 喬]

空間構成としての建築

近年、建築における空間への着目が著しい。建築技術の諸原理の一つである形態原理あるいは配置原理からの展開として、建築の核心を端的に空間―構成としてとらえる見方であり、人間存在の洞察に基づいて建築技術を基本的に見直そうとする立場にもよっている。建築物は素材を形態づけることによって構成されているが、その形態の各部はつねに、こことかそことか、上とか下とかへの特定の配置を規定されている。この位置の関係はあくまでも空間の基本構造であるが、建築において空間をいう場合、空間は一義的に理解されているとはいえない。まず、建築物を構成する素材、石とかれんがとかが占める領域を物理的空間という場合があり、素材が占有するこの空間では、建築物は通常、空気の充満する内部空間をもち、そこに物体としての人間が立ち入り、運動する。一般に木造の内部空間は開放的で、石造のそれは閉鎖的である。この意味での建築空間は、たいてい各種の用途をもち、その領域に与えられた目的・機能から事物的空間とも称される。劇場、礼拝堂の空間、事務空間など、各種の用途によって固有の空間形態が生じている。また、建築の空間は三次元の立体的構成の広がりであり、しばしば数学的・幾何学的空間次元としても考えられ、この意味での空間表象の公準、すなわち無限、連続、等質の場での抽象的な三次元形態としてみる場合もある。建築物はこの空間次元で立方体、直方体、角錐(かくすい)、角柱、円筒などの形に限定されて抽象的に表象される。ピラミッドや摩天楼(まてんろう)、切妻(きりづま)屋根や現代建築の水平な屋根の形などがその例である。

しかし、建築の核心としての空間は、これら二、三の見方よりも、人間存在にもっと身近な直接の現象であり、その体験である。建築空間は、身をもって「生きる」空間としても人間学的に把握される。たとえば、明澄な場所にいて、その場でこそ現れる人間存在の自覚は、自らが「いまここに」いる安らぎである。周囲の場に「ここ」という中心が限定され、この原点から方向と距離が意味を備えた空間構造の要素として広がり、現象する。原点としての人間存在の前後・左右は、それぞれに異なる陰影の領域として立ち現れる。普通、前方の明るさでは、物の輪郭が明確に知覚され、認識されやすく、背後は不確かで暗い広がりであり、左右は情調に満ち、親しみ深い領域である。上下方向も、上方は高揚し、飛遊する軽やかな気分の立ちこめる場であり、下方は暗い奈落(ならく)を指し示しもする。人間存在がその上にたつ大地の水平面の広がりは、下方への墜落に対して存在の安定を維持するために絶えず確保されねばならぬ基盤である。また、安らいだ中心からかなたへ、ここからあちらへの距離もそれぞれに意味をもつ。あちらの遠いかなたは、限界を備えたかなたとして不確かにしか知覚しえない広がりであり拒絶的である。しかし、その未知の広がりが、かえってそこへの探求を誘う。ともかく、この空間は無限、連続、等質ではない。

建築技術は、この幾分かは不明瞭なあり方の、知的には理解しにくい体験的な空間の次元で、空間を構成する。前後、左右、上下、遠近などの潜在する基本の意味を強化したり、増幅させたり、修正したりする。こうして構成される空間は、建築技術において物的に成立した構築物として漸次客体化される。人間存在の方向性をもつ生きた意味領域は、たとえていえばヤドカリの貝殻が、主体に同伴してその移行・回転につれて移動するように、中心に対して相対的であるが、その相対性は、建築技術による客体化の過程において、ちょうど殻が脱ぎ捨てられて独立に据えられるように、その場に固定される。

たとえば、建築物の空間構造は、壁や屋根によって仕切られた内部空間―外部空間の区別として述べられるが、内部・外部のこの区別は、人間存在において現象する空間を建築物化した結果における区別であり、その中で安らぐここなる領域と、その外で不安にさらされるかなたの領域との、生きた不連続な場の分節から由来したものである。内部空間からは窓、入口、扉、門によって外界へ道が通じ、道は外界へ探索に向かう主体の出発を導き、ふたたび内部の安らぎへの帰還を誘う。探索と帰還というこの人間存在の基本構造が、素材と形態とによる客体の構成として外在化し、建築物とその環境として構築、建造されるのである。

[田中 喬]

西洋建築の歴史――理念と技術の変遷

人間が物質的にまた精神的に生きる場をなんらか人工的に形成する行為と、その結果構築された建造物が建築学上「建築」と命名されている。個々の建物のみならず、広義には集落や都市の設計や建設もまた建築的行為とみなしうる。発生的には物理的、生理的に人間を外界から庇護(ひご)するシェルターとしての機能を有した実用的な構築物が先行したと考えられるが、実用目的が象徴性と不可分に結合した、精神性の表現としての建造物も早くから建設された。本稿では西洋建築の歴史を記述するが、日本建築とその歴史については「日本建築」を、中国建築とその歴史については「中国建築」の項を参照されたい。

[前川道郎]

初期文明期の建築

狩猟や採集の生活を送った旧石器時代には、人類は天然の洞窟(どうくつ)に住まい、ときにはその岩に像を刻み、あるいは描いて呪術(じゅじゅつ)的な祭祀(さいし)をも行ったが、農耕生活が営まれるころになると人工的に住居や倉庫が建設されるようになった。多くはアシや木や粘土を素材とした簡素な建物であったが、日干しれんがも早くから使われており、オリエントでは紀元前四千年紀以前にさかのぼる先史時代の遺跡が数多く発見されている。西北ヨーロッパでは石器時代末期にドルメン(テーブル状に構成された石)やメンヒル(巨大な立石)によるアリニュマン(メンヒルを直線的に配列した形式)やクロムレック(円形構成)の巨石建造物の遺構が散見され、祭祀や埋葬のための象徴的な構築物と考えられている(フランスのカルナックの「石の並木道」とよばれるアリニュマン、イギリスのソールズベリー郊外の「ストーンヘンジ」とよばれるクロムレック、ともに前1500年ごろか)。

オリエントでは前四千年紀になると、メソポタミアとエジプトで高度な文化が展開し、壮大な宗教建造物が建設され始めた。メソポタミアでは頂に神殿を冠したジッグラト(聖塔)とよばれる塔状建造物を中心とした神殿複合体が多数建設された。良質な石材に恵まれないこの地方では日干しれんがのほか焼成れんがも用いられ始め、アーチやボールト(曲面天井)の技術も早くから開発された(ウルのジッグラト、前2100年ごろ)。山を象徴するジッグラトは聖界と俗界とを結ぶ絆(きずな)としての通路であった。『旧約聖書』創世記の記述するバベルの塔は前6世紀ごろのバビロンのジッグラトと考えられる。バベルとはアッカド語で「神の門」を意味する。

古代エジプトではナイル川の周期的な増水が代表する風土性に根ざして、永遠回帰を象徴的に表現するような建造物が求められた。古王国時代の巨石を用いたピラミッドの堅固な量塊性は、ギゼー(ギザ)の三大ピラミッド(クフ、カフラ、メンカウラ3王の墳墓、前2600年ごろ)においてそのもっとも純粋な形式を完成した。この時期のピラミッド複合体では、墓そのものとしてのピラミッドの前面に設けられた葬祭殿からナイル川に向かってほぼ直角に参廊が降り、河畔の神殿に通じて、生の世界であるナイルを軸とした直交的構成を示し、ピラミッドのもつ幾何学的形態の抽象性と相まって永遠なる世界の秩序を表現した。新王国時代の柱と梁(はり)による列柱構成(デル・エル・バハリのハトシェプスト女王葬祭殿、前1500年ごろ)も、構成ユニットの繰り返す柱廊の抽象的な形姿によって永遠性を求める意志の表れと解される。

[前川道郎]

古代のギリシアとローマ

エーゲ海地方でも早くから独自の文明が展開し、クレタ島では前2000年ごろから都市的なミノス文化が栄えた。広い中庭を囲む数階建ての錯綜(さくそう)した平面をもつクノッソスの王宮(前17世紀)はラビリントス(のちに迷宮の意となる)とよばれ、怪牛ミノタウロス、英雄テセウス、王女アリアドネ、そして建築師ダイダロスとその子イカロスらによるギリシア神話の伝説的舞台とされた。しかし、木造の軸組と日干しれんがの壁、そして下細りの円柱を特徴とするこの王宮は、陰鬱(いんうつ)な閉鎖的空間ではなく、開放的な居室と自然主義的な彩色壁画とを特色とした華麗な建築であった。前1400年ごろになるとギリシア本土を中心に繁栄したミケーネ文化は、ギリシア神話に現れる一つ目の巨人にちなんでキクロペス式と俗称されるような巨石積みの城壁を特徴とする城砦(じょうさい)風の王宮を建設した(獅子門(ししもん)を有するミケーネの王宮、前14世紀)。

エーゲ海文明を継承したギリシア人は、東は小アジア(イオニア)から西は南イタリアとシチリアにわたって古典文化の花を開かせる。古代ギリシアの造形思想は明晰(めいせき)、高貴、端正、格調、完結を理想とする造形的秩序の具現を目ざし、シンメトリア(均斉)を造形の第一原理とした。建築構造は荷重と支持との関係を造形的に洗練して明晰に表現する柱‐梁構成を発展させた。この円柱と水平材の配列形式をオーダーorderといい、各部の比例関係と柱頭形態を特徴とする。古代ギリシアでは、男性的で簡素なドーリス式、女性的で優美なイオニア式のほか、ときとして少女の繊細さを模した装飾的なコリント式も用いられた。アテネのアクロポリスのパルテノン(前447~前438)は、大彫刻家フェイディアスのもとで建築家イクティノスとカリクラテスが、ドーリス式のイオニア化を通してギリシア精神の明晰性を優美な調和によって結晶させた永遠の芸術作品である。とりわけイオニア地方ではヒポダモス式とよばれる直交街路による幾何学的システムが都市設計に採用されたが(プリエネ、ミレトス)、テメノス(神域)やアゴラ(公共広場)の空間構成は一般に非幾何学的であり、一見無秩序にみえる。しかし実はそこにはトポロジー(位相幾何学)的秩序が指摘されうるのである(デルフォイのアポロンの神域、前8世紀以降)。

前1世紀のローマの建築家ウィトルウィウスは、建設の実技と建築の理論を扱ったその著『建築十書』において、建築術は学のうえに成り立つ技術であり、実技の知識と理論の知識の両者に習熟した者が真の建築家である、として建築論を展開し、建築は強さと用と美の三つの理によってつくられるべきであると述べている。構造学と計画学と造形理論を区別するこの解釈は、現代に至るまで建築学を規定してきた理論である。

彼はむしろギリシア的建築理念を直接的に継承した建築理論家であったが、ローマ時代には建築の思想と造形と技術は大きく転換した。古代ローマは正面性、有心性、左右対称性、直交軸性を強調し、建設工学技術を高度に発展させた。ローマ人は火山灰や石灰からセメントをつくり、焼成れんがや小さな切り石を型枠としたコンクリート構造を発明し、また、巧みなアーチシステムや巨大なボールトやドームを駆使して記念碑的な建造物と巨大な空間を造形した。古代ギリシアにおいても早くから曲面構造が取り入れられてはいたが(ミケーネのアトレウスの宝庫、直径14.5メートルの持送り式尖頭(せんとう)ドームよりなる墓室、前14世紀ごろ)、アーチやボールトを発展させることはなかった。

ローマでは神殿のほか、フォルムforumとよばれる公共広場(建築家アポロドールスApollodorusによるトラヤヌス帝のフォルム、106~113ころ)を核として公会堂としてのバシリカ(コンスタンティヌス帝のバシリカ、306~313ころ)や記念建造物やその他の公共施設が建設され、またレクリエーション施設としてテルマエthermaeとよばれる共同浴場(カラカラ帝のテルマエ、212~216)、円形闘技場、劇場などや、また宮殿、ビラvilla(郊外住宅)、共同住宅など各種の建物の建設が盛んであり、重要な建造物はれんがやコンクリートの構造体が大理石などの美しい石材で華麗に仕上げられた。各種のオーダーシステムもギリシアから継承されてローマ風に改変されたが、それらは荷重と支持の力学性を表現するよりも、むしろ巨大な建物の内外の壁面を分節する手段と化してしまった。

フラウィウス朝の円形闘技場であるローマのコロセウム(80ころ竣工(しゅんこう))は長径188メートル、短径156メートルに達する楕円(だえん)状の闘技場で、れんがとコンクリートを用い筒形ボールトや交差ボールトを駆使した大建造物であるが、外壁はオーダー装飾で4層に分節されている。ネロ帝の黄金宮殿(64~68ころ)の大人造湖を利用してわずか数年の工期で建設されたこの闘技場は、高度の建設技術と未曽有(みぞう)に発達した建設組織の記念碑である。いま一つの記念建造物であるハドリアヌス帝によるローマのパンテオン(118~128ころ)は、円堂の前面に玄関柱廊を設け、周柱廊を前庭に巡らせて有心式平面を正面性と結合した。ドームの構造はリブrib(肋骨(ろっこつ))による骨組構造と考えられ、直径と天頂の高さがともに43メートルに達する巨大な内部空間を包み込むこの円形神殿は、ローマの建築技術の粋であるとともに、天頂に設けられた直径9メートルの開口をもつ内部空間により天空と地上とを結ぶ宇宙軸を象徴している。

ローマ人は各地に人工の都市や軍営地(カストラ)を建設し、カルドーとデクマヌスという南北と東西の大通りを直交軸とした壮大な空間を構成した。この大通りは通常コロネードやアーケードで飾られた列柱街路を形成した(アルジェリアのティムガド、100ころ。スパラト(スプリト)のディオクレティアヌスの宮殿複合体、295~305)。共和制末期の将軍スラがプラエネステ(パレストリーナ)に建設したフォルトゥーナ・プリミゲニアの大聖域(前80以降)もこの幾何学的な直交原理に反するものではなく、同様に険しい斜面を占めるギリシアのデルフォイのアポロン神域とは顕著な対比を示している。しかし、直交軸がつねに古代ローマの絶対的な空間構成原理として固執されたわけではなく、ハドリアヌス帝のビラはチボリの郊外の広大な敷地(1000メートル×600メートル)に、水とドームとボールトを素材として、部分の軸性は保持しながらもビラ複合体をのびのびと展開している(118~134ころ)。

[前川道郎]

キリスト教的中世

コンスタンティヌス帝による313年のキリスト教公認後にローマ帝国において建設された初期キリスト教建築では、長軸式と有心式という2種の平面形式が展開する。古代の神殿は神々の住まいとしての建築であったが、キリスト教の教会堂は聖職者と会衆が神に奉仕する場である。多数の信者を収容する巨大な教会堂が、古代ローマのバシリカのあるものに似て長軸的で多廊式のバシリカ形式の平面にのっとって建設された(古サン・ピエトロ、330ころ着工)。長軸の奥の半円形のアプスには聖職者の席(大聖堂(カテドラル)では司教座)が設けられ、その上方の半ドームには宇宙の主(パントクラトール)たるキリストが君臨する。コロネードかアーケードによって側廊から仕切られた主廊(身廊)は、ローマ都市の列柱街路の内部空間化と解釈されている。この長軸式教会堂は神の国に向かう通路を象徴する動的な空間である。有心式平面はおもに殉教者記念堂や墓廟(ぼびょう)や洗礼堂に採用された(ローマのサンタ・コスタンツァ廟、350ころ。ローマのサン・ジョバンニ・イン・ラテラノ洗礼堂、4世紀の円堂を5世紀前半に八角堂に改築)。殉教者記念堂と教会堂が統合される場合も多く、したがって有心式と長軸式とを結合する試みも早くからみられる(ベスレヘムの聖誕教会堂、326~333ころ。エルサレムの聖墳墓教会堂、328~336ころ)。以後、長軸式と有心式ならびにその結合術がキリスト教建築の究極のテーマとして展開されることになる。

東ローマ帝国では早くから主要な教会堂に有心式平面が採用され、とりわけユスティニアヌス帝のもとで初期ビザンティン建築へと発展する(コンスタンティノポリスのハギイ・セルギオス・バッコス、527~536。ラベンナのサン・ビターレ、526~547)。有心式の教会堂においては、神が宇宙の秩序の中心であるように、神の顕現たる皇帝が地上の秩序の中心である。有心式は宇宙の中心を象徴する静的な空間である。ユスティニアヌス帝のもとで、建築家トラレスのアンテミウスAnthemiusとミレトスのイシドロスIsidorosは、コンスタンティノポリスのハギア・ソフィア大聖堂(532~537)において、有心式を三廊長軸式のバシリカと結合した独創的な解決を達成した。主廊に冠せられた金色の大ドーム(558年に崩壊し563年に改建、直径33メートル、高さ56メートル)はその基部に40連の窓が開かれて、当代の歴史家プロコピオスによって「天から懸かる」と表現されたように、物質性を超克して軽やかに空中に漂う光の空間を実現した。

西ローマ帝国の滅亡(476)とともに高度な建設技術は急速に失われ、建築文化は衰退するが、フランク王カール大帝はラベンナのサン・ビターレを範としてアーヘンの自らの宮廷に付属して有心式の礼拝堂を建設させる(792~805)など、文化、芸術の復興を志した。初期中世の西ヨーロッパ建築では、ローマとビザンティンの影響を受けつつも、ゲルマンのもつロマン的心性がキリスト教の霊的原理と結合し、やがてロマネスクからゴシックへと展開していく。その間ドイツではゲルマンの熱情性が強く保持されるが、フランスはラテン的特質を受け継いで古典的性格のあるものを保持しつつ、論理的・理性的性格を強めていく。

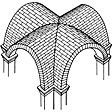

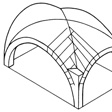

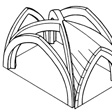

6世紀に聖ベネディクトゥスによって確立された西ヨーロッパの修道院制度は、8世紀末にカール大帝のもとで建設されたケントゥラのサン・リキエ修道院に始まり、クリュニー大修道院において絶頂を極め、12世紀に壮麗な修道院芸術をロマネスク様式によって開花させた(クリュニー第三教会堂、1088~1130)。石造の強固な壁体の上に架する石の天井を求めて筒形ボールトに始まって交差ボールトを発達させ、物質的重厚性によって囲われたロマネスク教会堂は、神の庇護を求める人間を守る砦(とりで)であるとともに、上方志向的構成によってそれが天に至る門であることを象徴する建築でもあった(カーンのサンテティエンヌ修道院教会堂、1077献堂。マリア・ラーハ修道院聖堂、1093~1177)。そして、この象徴性はゴシック教会堂の造形において最高度の表現を獲得する。

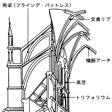

フランスのロマネスクが地方的に多様な意味深い形式を展開したなかで、12世紀後半から13世紀初頭のイル・ド・フランス地方(パリ周辺の地)は、とりわけクリュニー大修道院のあるブルゴーニュ地方とノルマン人の地ノルマンディーの建築、ならびにサンティアゴ・デ・コンポステラに至る巡礼路に沿って建設された巡礼教会堂から多くを取り入れながら、独創的なゴシック建築を生み出して育て上げた。ゴシック芸術の創始者とされるサン・ドニ大修道院長スゲリウスは、その修道院教会堂(西正面1140献堂、内陣1144献堂)において光の空間を追求した。石の骨組とステンドグラスを素材として現象する「自ら光る壁」は物質界を照らす神の光にほかならなかった(シャルトル大聖堂の1194年着工の部分)。物質性を消去しつつ構造論理を明快に表現するフランスのゴシック大聖堂の空間は、神の国なる究極的に聖なる空間に至る門、通路である。地上の世界と天上の世界とをつなぐ絆としての動的な空間である。フランス聖堂の女王と称される華麗なランス大聖堂(1211着工)は、一貫した視覚論理を通して堂内の非物質的な空間を現象させ、構造の論理を外部の造形的ならびに力学的な構成が完璧(かんぺき)に表現する建築芸術の極致である。ゴシックの霊的な内部空間を可能にしたのは尖頭(せんとう)アーチとリブ付き交差ボールトとフライング・バットレス(飛梁(とびばり))などの構成要素を統合することによって、本来は組積造である石積みを骨組構造と化して、その最高度の石造構法を発展させた技術の試行錯誤的な追求にあった。四分ボールトの天井を48メートルという未曽有の高さにまで建て上げたボーベ大聖堂の内陣部は1284年に崩壊し、構造を補強して再建されたが、ついに身廊の完成をみなかった。ギリシアの古典建築が完成の美の極致であるのに対し、フランスのゴシック建築は永遠に未完に終わるべき生成の美の権化(ごんげ)である。

北フランスを中心とした13世紀の熱狂的な大聖堂建設活動も、中世末期になるとそのエネルギーをすっかり失ってしまう。やがてイタリアに興ったルネサンスの新しい文化、芸術の思想は、ゴシックの本質を正当に理解できず、オーダーに代表される古典的秩序のみを唯一の判断規準としたジョルジョ・バザーリは中世キリスト教建築全般を野蛮人のそれであるとして「ゴート風」とよんだ。「ゴシック」という呼称の由来である。

[前川道郎]

近世の建築芸術

中世においても本質的にはローマ・ラテン的性格を放棄することのなかったイタリアにおいて、15世紀にルネサンスが息吹いた。中世的神観の否定、人間中心観の回復という視点から古代芸術の再興に向かい、建築家の個性が重んじられ、「万能の人」レオン・バティスタ・アルベルティやレオナルド・ダ・ビンチが評価された。この期の建築家たちは構造技術探究の意志は示さず、建築をもっぱら芸術作品として制作することを求め、古代建築の秩序原理を、美しい形を創作するための比例論的造形原理として展開した。その結果「いっそう悪くするためでなければ、何ものも付け加えられたり、取り去られたり、変えられたりすることはできないであろう」(アルベルティ)ような静的で自己完結的な造形が追求された。そこでは当然古典オーダーが復活したが、それらはしばしば壁面を分節する装飾的な造形部材と化している(フィレンツェのパラッツォ・ルチェライ、1446~1451ころ、アルベルティ)。内部空間と正面の有機的一体性も無視されがちで、教会堂の正面は一つの完結した芸術作品として造形される(マントバのサンタンドレア、1470~1512、アルベルティ)。教会堂では幾何学的秩序の具現としての有心化が追求され、機能的な長軸式のラテン十字形平面にドームを架すのが課題となった(フィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂のブルネレスキによる大ドーム、1418~1434)。4世紀に建設されたバチカンのサン・ピエトロ大聖堂の改築は、ドナート・ブラマンテによるギリシア十字形平面の計画(1506)で着工され、ミケランジェロの設計によって大ドームを架してひとまず完成した(1590)。しかし、有心式平面は多数の信者を収容すべき教会堂の機能とは合致しがたく、17世紀にカルロ・マデルナが身廊部を拡張して長軸式に改造し、さらにジョバンニ・ロレンツォ・ベルニーニによって堂の前面に壮麗な楕円形広場が建設された(1656~1667)。

16世紀になるとルネサンス建築は、手法の洗練を追い求めていわゆるマニエリズモ建築を生み出し(マントバのジュリオ・ロマーノ自邸、1540~1544ころ着工)、17世紀に向かってバロック建築に対立的に継承されていく。ルネサンスが人間の絶対性を強調するあまりに、ともすればキリスト教的精神との葛藤(かっとう)に陥り、その結果プロテスタントの宗教改革運動を引き起こしたため、法王庁はキリスト教的反省にたって反宗教改革運動を推進し、バロック芸術の支柱となる。サン・ピエトロの改築はその動きの一つであった。バロックは古典思想をキリスト教と融和させて、完璧ではあるが静的で冷厳なルネサンス建築に生命を吹き込み、動的で激情的な建築を生み出した。サン・ピエトロ広場にみられるような楕円形は静的有心性に動的性格を付与するというローマ・バロックの形態的特質であり、フランチェスコ・ボロミーニによるサン・カルロ・アッレ・クァットロ・フォンターネ教会堂(1638~1646)の縦軸的楕円形に結実する。それは長軸的な有心式平面であるとともに有心的な長軸式平面でもある。バロックの動的性格は、同じ建築家による、星形六角形という幾何図形に基づいたサンティーボ・デッラ・サピエンツァ教会堂(1642~1650)の劇的な空間表現において頂点に達する。ローマのバロックはグアリーノ・グアリーニによってトリノに引き継がれるが(サン・ロレンツォ教会堂、1668~1679)、バロック的造形は北ヨーロッパのゲルマン的性格に適合し、とりわけドイツで開花した(ミュンヘンのザンクト・ヨハネス・ネポムク教会堂、1733~1735、アサム兄弟。フィアツェーンハイリゲン巡礼教会堂、1743~1772、バルタザール・ノイマン)。

近世はまた、世俗建築とりわけパラッツォ(イタリアの邸館)や宮殿、邸宅の全盛期でもあった(ローマのパラッツォ・ファルネーゼ、1530~1589、アントニオ・ダ・サンガッロとミケランジェロ。ベルサイユ宮、17~18世紀、ルイ・ルボー、ジュル・アルドゥアン・マンサール、アンドレ・ル・ノートルほか)。

[前川道郎]

近代から現代へ

北ヨーロッパもまたイタリアの動向を吸収するうちに、19世紀になると、古代建築の考古学的研究の進展に伴って深められた知識が、建築家に対して古代のギリシアやローマの建築を直接的に模倣する道を開いた(ベルリンのアルテス・ムゼウム、1824~1828、シンケル。パリのエトアール凱旋門(がいせんもん)、1806~1836、シャルグラン)。しかし、理性、格調、明晰を重んじる古典主義的態度は北方的情熱とは相いれない性格を有した。合理的現実性への反発は、未知なるもの、珍奇なるものへの憧憬(しょうけい)を示すロマン主義の道を歩み、異国趣味、懐古趣味、ピクチャレスクなどの特質を求め、必然的にネオ・ゴシックの建築を生み出した(ロンドンのイギリス国会議事堂、1835~1852、バリーとピュージン)。しかも古典復興主義も懐古趣味と無関係ではない。古典主義とロマン主義はかならずしも対立する思想、理念ではない。1人の建築家が目的に応じてかれこれの様式を選ぶ選択主義(折衷主義)的態度を示すこともまれではなかった。

一方、18世紀の啓蒙(けいもう)思想は19世紀に向かって科学と技術の発達を促した。建築の分野においてもようやく新しい技術を開発しつつ新しい造形を探究し始めた。構造力学の研究が進み、最初は鋳鉄を、まもなく錬鉄を使った鉄構造が盛んに試みられた。アンリ・ラブルストによるパリのサント・ジュヌビエーブ図書館は鋳鉄造の早期の試みである(1843~1850)。過去様式と絶縁することによって建物を石の重量から解放した鋳鉄造は、ジョセフ・パクストンによる総ガラス張りのクリスタル・パレス(ロンドン万国博覧会の展示館、1851、563メートル×124メートル)において極点に達した。規格化を追求した工場生産による鉄製の円柱と梁材および実に29万3655枚に達するという板ガラスによる水晶宮(クリスタル・パレス)は、『ロンドン・タイムズ』によって「もっとも高貴な大聖堂のボールトよりもはるかに高く、いっそう広々したアーチが来訪者の上方に立ち上がって輝いた。ビスタは両側でほとんど限りがないようにみえた」とたたえられている。1889年のパリ万国博覧会のエッフェル塔(建設当時は高さ300メートル、ギュスターブ・エッフェル、2007年現在324メートル)と三鉸(さんこう)式の巨大な機械館(スパン113メートル、デュテールとコンタマン)は造形感覚の鋭い技術者の設計になり、科学的な構造技術と新しい空間造形の勝利の記念建造物である。エッフェル塔は7300トンの錬鉄を使用したという。さらに1856年にベッセマーによって発明された転炉による鋼鉄の生産は鉄骨造の建築の急激な成長をもたらした。

20世紀に向けて鉄骨造は、とりわけアメリカ合衆国の商業建築によって高層建築を大胆に発展させる。ウィリアム・ル・バロン・ジェニーによって建てられたシカゴのホーム・インシュランス・ビル(1884~1885)は、柱は鋳鉄であるが、10階建てのうち下部の6階の梁(はり)は錬鉄、上層部の梁は鋼鉄によっており、高層建築の先駆けをなしたシカゴにおいても、もっとも早く鋼鉄を採用した建物である。鋼鉄の使用はやがて建築の造形を一変させるに至る。シカゴの先進的な建築家ルイス・サリバンは「形態は機能に従う」という生物学的原理を建築造形の根底に据えて、表面装飾を排除はしないまでも建築の主座からは引き降ろした(シカゴのカースン・パイリー・スコット百貨店、1899~1904)。また、すでに在欧時代から石やれんがによる組積造とは本質的に異質な造形を鉄とガラスによって追求し、純粋で抽象的な空間(バルセロナ万国博覧会のドイツ館、1929)を実現していたミース・ファン・デル・ローエは、合衆国の高層建築の伝統と結んで鉄とガラスによる造形を完璧なものにした(ニューヨークのシーグラム・ビル、1958)。

一方、イギリスの技術者ジョン・スミートンは、古代ローマ以来久しく忘れられていたコンクリートを用いて1759年にエディストン灯台の難工事を完成していたが、1824年のポルトランドセメントの発明は鉄筋コンクリート構造の発展に導き、建築の歴史を一変させる。アナトール・ド・ボド(1834―1915)によるパリのサン・ジャン・ド・モンマルトル教会堂(1894)などの先駆的な試みののち、やがてオーギュスト・ペレの諸作品において鉄筋コンクリート構造は建築を歴史様式から解放し、構造と造形の統合を完成する。組積造の量塊性は否定され、水平材と垂直材による軽快な骨組構造が造形の原理となる。「建物の骨格に空間の歌をうたわせる」(森田慶一)ことがペレの建築理念である。軽快なシェルshell(曲面板)を支える飾りのない打ち放しコンクリートのほっそりした円柱の間をコンクリートブロックと色ガラスが埋めるル・ランシーのノートル・ダム教会堂(1922~1924)は、古典の端麗さとゴシックの光の空間をフランス的エスプリによって統合した秀作である。

すでに19世紀の末に、歴史様式主義に対する反逆が新しい造形を求めて開始されていた。ウィリアム・モリス(自宅「赤い家」はフィリップ・ウェッブの設計、1859~1860)に触発された「アーツ・アンド・クラフツ・ムーブメント」やビクトル・オルタ(ブリュッセルのタッセル邸、1893)らを代表とするアール・ヌーボーを経て、様式主義の拠点ウィーンにオットー・ワーグナーが近代建築運動を燃え立たせた(ウィーン郵便貯金局、1904~1906)。「芸術の唯一の主人は〈必要性〉である」と主張したワーグナーは、新しい材料と新しい構造法と新しい人間生活の要求するところから新しい様式が生まれると断言した。彼の影響のもとで、過去様式よりの分離を主張するウィーン工房が力強く活動する(ウィーンのゼツェッション館、1898、ヨゼフ・マリア・オルブリッヒ。ブリュッセルのストックレ邸、1905~1911、ヨゼフ・ホフマン)。同じころアドルフ・ロースは『装飾と罪悪』Ornament und Verbrechen(1908)において装飾を排撃して即物的建築を主張し、その思想をウィーンのシュタイナー邸(1910)で具体化した。

この合理主義的な動きはワルター・グロピウスに率いられたバウハウス運動において頂点に達する(バウハウスは1919年ワイマールに創設された造形学校で、1925年にデッサウにおいてグロピウス自身の設計に従って建設された校舎で再建されたが、1933年ナチスによって最終的に閉鎖された)。建築の本質はそれが満たすべき機能にあり建築の形態は機能から生まれるとするその考え方は国際的な評価をかちとり、建築における合理主義は機能主義として認識されるようになり、したがって近代建築は国際様式とよばれる建築造形を生み出すことになった。しかし、この機能主義は、建築形態が機能によって一義的に規定されると説くのではない。機能主義は本質的にヒューマニズムの思想であった。人間と建築に対する強い信頼を基礎とした機能主義(ノルベルグ・シュルツ)は、形骸(けいがい)化した様式主義から人間を取り戻すことを目ざした。

近代建築のもう1人の先導者として後代にきわめて大きな影響を及ぼしたル・コルビュジエもまた、彼の有名な標語「家は住機械である」(『建築をめざして』Ver une Architecture、1922)によって機能主義者とみなされることもあるが、彼はまた「建築は有用なるもののかなたにある」と述べて、家が道具であるだけでは建築ではないと断言し、建築を芸術のレベルに高めるべきことを要求している。彼は『新しい建築の五つの要点』(1926)において、空間の連続性と自由な流れを可能にするピロティ、建物の下に失われた大地を取り戻す屋上庭園、自由な平面、自由なファサード、そして骨組と壁面の分離による連続窓を近代建築の特質として強調した(ポワッシーのビラ・サボワ、1928~1931。パリの国際大学都市のスイス学生会館、1930~1932。マルセイユのユニテ・ダビタシオン、1947~1952)。1927年にジュネーブの国際連盟本部の競技設計においてル・コルビュジエの近代建築案が無視されて伝統様式が採用された翌年、近代建築家たちはジークフリート・ギーディオンとル・コルビュジエを指導者とし、反伝統主義を標榜(ひょうぼう)して近代建築国際会議(CIAM(シアム))を結成した。そして1933年には機能的な都市計画に関する「アテネ憲章」を発表して、以後の建築運動に強い影響を及ぼすことになった。近代建築運動は建築の社会的側面を重視し、住宅や生活環境の改良運動に目を向けた。芸術と工業と工芸の協力のもとで造形の単純性と合理的即物性を求めてペーター・ベーレンスらによって1907年に設立されたドイツ工作連盟が、1927年にミース・ファン・デル・ローエを頭とし、当代の優れた建築家たちを一堂に集めてシュトゥットガルトで開催した住宅博覧会、ワイセンホフ・ジードルンクはこの志向性の結晶である。アメリカではフランク・ロイド・ライトが合衆国の風土のなかで「有機的建築」を唱導して、大地に根ざした作品を数多くつくりあげ(ロビー邸、1909。カウフマン邸=落水荘、1936~1939)、ヨーロッパにも大きな影響を与えた。

このような華々しい近代建築運動と並んで建築構造学も着実に発展し、鉄筋コンクリート造の領域ではシェル構造(チューリヒのスイス博覧会のセメントホール、1939、マイヤール)や曲線状の骨組構造が新しい造形を可能にする。イタリアの構造技術者ピエル・ルイジ・ネルビは、フィレンツェのベルタ競技場(1932)に始まり、美しいリブ状網目構造によるローマのパラッツォ・デッロ・スポルト(スポーツ宮、1958~1960)に至るまで、構造学と造形とのみごとな一致を実現する。プレストレストコンクリート技術の発達は曲線を使わないで大スパン架構を可能にし、プレキャストコンクリートは部材の工場生産を進展させ、両者相まって建築産業の近代化を推進してきた。近年の作では、リブ構造ながら風をはらんだ帆を思わせるシェル状のシドニー・オペラハウス(1957~1973、ウッツォン)が技術と芸術との結合を誇っている。鋼構造の分野ではスペースフレームspace frame(立体骨組構造)による大スパン架構の追求(コンラード・ワックスマン)が特筆され、また鋼や軽金属を骨組とするドーム構造の研究も盛んとなった(バックミンスター・フラー)。最近は吊屋根(つりやね)構造や膜構造(フライ・オットー)などの新しい形式も試みられている。近年はまた、建築部材の規格化と工場生産とによる高品質、低価格、大量生産が著しく進展しているが、造形との結合にはいまだ十分に成功していない。

第二次世界大戦後は、構造の多様化のみならず、機能と造形の多様化の時代を迎える。現今、緊急な建築的課題として生活環境の再構成やアメニティ(快適性)の回復が求められているが、早くも1956年にスミッソン夫妻、バケマ、キャンディリスら青年建築家たちは「チームⅩ(チーム・テン)」を結成してCIAMを第10回の会議において崩壊させ、流動する社会に対応しうるような生活空間や建築の実現を志向した。CIAMは最終的には1959年の会議で幕を閉じることになる。さらに、資本主義経済の生み出した事務所建築を頂点とする実用主義的建造物が発展する一方で、機能主義のもつ国際性に対立して、早くから地方性や民族性がふたたび重視され始めた。パイミオのサナトリウム(1929~1933)の国際様式を克服したアルバ・アールトは、建築をフィンランドの風土と融合させる(イマトラのボクセニスカ教会堂、1956~1958)。ル・コルビュジエは光と彫塑性を通して人間精神の高揚を求め(ロンシャンの礼拝堂、1950~1955)、ハンス・シャローンはベルリン交響楽団のコンサート・ホール(1959~1963)において「音楽の器」をブドウ畑の段丘として造形する。さらにまた、ソーク生物学研究所(1959~1965)などの傑作を残したルイス・カーンは独自の建築哲学を展開し、ポール・ルドルフらの新しい世代は単純な形態を拒否して多様な手法の展開に向かっている(エール大学芸術建築学部、1958~1962)。伝統の見直しからひとたびは克服されたはずの歴史主義さえもふたたび頭をもたげている。このようにしてライト、ル・コルビュジエ、ミースの三大巨匠を失った現代の建築造形は「視覚的カオス」とよばれうるような秩序喪失を特色とする。現代の建築は造形の多様化と統一的理念の欠如によって多元論の時代にあるといえよう。

[前川道郎]

『「技術」(『田中美知太郎全集1』所収・1968・筑摩書房)』▽『森田慶一著『西洋建築入門』(1971・東海大学出版会)』▽『増田友也著「建築的思惟について」(『人間・建築・環境六書6 歴史と未来』所収・1975・彰国社)』▽『森田慶一著『建築論』(1978・東海大学出版会)』▽『村松貞次郎他編『近代建築史概説』(1978・彰国社)』▽『日本建築学会編『近代建築史図集』新訂版(1978・彰国社)』▽『ステアリン著、鈴木博之訳『図集 世界の建築』上下(1979・鹿島出版会)』▽『日本建築学会編『西洋建築史図集』3訂版(1981・彰国社)』▽『日本塗装工業会編著『日本近代建築塗装史』(1999・時事通信社)』▽『鈴木博之著『現代建築の見かた』(1999・王国社)』▽『新建築技術叢書編集委員会編、建築通論編集委員会著『建築通論――建築のなりたち』第3版(2001・彰国社)』▽『藤森照信著『人類と建築の歴史』(2005・筑摩書房)』▽『和辻哲郎著『風土』(岩波文庫)』▽『藤井恵介・玉井哲雄著『建築の歴史』(中公文庫)』▽『Christian Norberg-SchulzMeaning in Western Architecture(1975, Studio Vista, London)』▽『History of World Architecture, 14vols.(1971~1980, Harry N. Abrams, New York)』

カルナックの遺跡

ストーンヘンジ

ギゼーの三大ピラミッド

カフラ王のピラミッド・コンプレックス

ハトシェプスト女王葬祭殿

クノッソス宮殿跡

パルテノン神殿

デルフォイの遺跡

コロセウム

ハドリアヌス帝の別荘

ランス大聖堂

サン・ピエトロ大聖堂

エトアール凱旋門

エッフェル塔

メントゥホテプ2世の葬祭殿模式図

アトレウスの宝庫模式図

エトルリア門模式図

フォルトゥーナ・プリミゲニアの大神殿模…

スパラトのディオクレティアヌス帝の宮殿

古サン・ピエトロ聖堂模式図

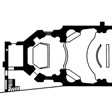

クリュニー修道院第三聖堂模式図

ザンクト・ヨハネス・ネポムク聖堂平面図

ローマ式交差ボールト

ロマネスクの交差ボールト

ゴシックの交差リブ・ボールト

ゴシック聖堂の構造

改訂新版 世界大百科事典 「建築」の意味・わかりやすい解説

建築 (けんちく)

architecture

Baukunst[ドイツ]

〈建築〉という用語は比較的新しく,1897年(明治30)に造家(ぞうか)学会が建築学会と改称してから公認されたもので,建築学者の伊東忠太がアーキテクチャーarchitectureに対応する新語として提案した。それまでは,土木建築工事一般を〈普請(ふしん)〉,建物に関する工事を〈作事(さくじ)〉と呼んでいた。アーキテクチャーとは,単なる建造物building,structureに対して,一定の芸術的様式をもつ建物一般をさす集合名詞であり,かつ,それらをつくりだす建築技芸の体系を意味する。すなわち建築術あるいは建築芸術の意である。しかし,日本での〈建築〉という言葉は,伊東忠太のこうした意図にもかかわらず,今日でも主として建造物,建築工事の意に用いられ,建築を土木から区別する役割しか果たしていない。

建築の意味

建築は,人間が寒暑や風雨や攻撃から身を守るために家をつくり,また,神をまつり,祖先を葬るために記念物をつくることから始まった。それゆえ建築術は,原始時代から人間の物質的要求と精神的要求の双方を満たすために役だってきたといえる。日々の生活に追われた狩猟時代には,これら二つのものに対する配慮には,格別の差異がなかったと考えられるが,文明の発展と生活の余裕が目だってくるにつれ,神や祖先に関する記念物には,より耐久力のあるものを入念につくるべきだと考えるようになった。また,人間が大きな集団や部落をつくるにつれ,秩序維持のための階層差が生じ,首長や有力者の家がよりりっぱにつくられるようになることも自然のなりゆきであった。こうして,宗教建造物はもちろんのこと,世俗的な建物においても,建築の規模の大きさ,材料の選択,構築法の入念さ,装飾の豊かさなどによって,実用品としての建築の必要を超えるさまざまのくふうが行われ,建築は,その建物の所有者や関係者の権威と財力,社会的地位や責任感,生活の哲学と理想,文化・文明の推進者としての意欲や実行力を目に見える形で表現するものとなった。建築がもつこうした象徴性は,宗教建造物や支配者の宮殿・邸宅だけに働いているものではなく,庶民の住む町屋や農家にも存在する。それは,繰り返し試みられた建築術上のくふうから,地味ではあるが堅実で耐久性があり,どんな家族構成や生活形態であっても比較的便利に使える形式と形態がおのずから形づくられてきて,それぞれの国や地方や時代の人間生活の現実と理想を同時に示す生活哲学の鏡となっているからである。人々が,どんなに質素な建物であっても,様式性をもった民家に限りない魅力や意味深さを感ずるのは,このためである。また建築は,たとえ一個人の所有物であっても,必ず都市や村落の一点景となるので,その町,その村の共有の所有物となる宿命をもっている。美しい宗教建造物や公共建築,また,りっぱな民家や町並みは,その町の誇りとなり,郷土の標識として,住民の愛郷心や団結心を呼び起こす。このようにして,建築は人間生活の最も現実的・具体的な舞台装置および背景として生まれ,しかも最も総合的・恒久的な文化・文明の証跡として,後世にも生きつづける可能性をもっている。

建築様式の意味

建築の一大特色は,それが必ずある一定の建築様式をもっているということである。他の芸術にも様式性はあるが,それらが個人やグループの個性に多くを依存しているのに対して,建築においては,個性よりも,同時代・同地域の他の建築物との共通点のほうが強く現れる。これは,建築がまず用途や目的をもち,風雪や時の流れに耐えねばならない実用品であること,大規模で重量があり,重力,風力,地震力,攻撃力のような大きな物理的な外力に耐えなければならない構造物であること,そして,以上の要求を満たしたうえで,しかも見苦しくなく,できれば美しく,なるべく意味深い形態をもつ象徴物でありたいこと,という三つの条件を満足させなければならないことに関係している。古代ローマの建築家で,ギリシアの建築家たちの技術と思想を伝えたウィトルウィウスは,前30年ころ《建築十書》を著し,そのなかで,有用さutilitas,耐久力firmitas,美しさ(魅力)venustasという建築3原則で,このことを要約している。古来,建物を建てる人々は,財力,入手し得る材料,技術,労働力が許す限り,これらを同時に達成する方法を考えてきた。上記の4条件に,風土,気候,宗教,政治,社会体制,時代思潮,風俗・流行などの要因が,それぞれの個別的条件とからみ合って,地域と時代と建物種別に最も適合した構造法と形態と装飾の共通項をつくり出した。これが様式である。様式はこの意味で,建築の生活に対する適合性・妥当性を保証するしるしであるとともに,その時代や地域が,文化的に,また人間的に統一された目標をもっていたことを示す標識である。ただ,いずれの時代においても,強烈な個性をもつ建築家が現れて,それまでにない新しい形式や装飾を生み出し,同時代人や後世に大きな影響を及ぼすことはしばしばあったが,それでも,その時代の基本様式から大きく逸脱してしまうことはなかった。しかし,20世紀に入ってからは,このような建築様式と社会との調和が失われつつあることは確実で,それが建築様式の混乱と都市の乱雑化に明白に現れている。そしてこれは,いわゆる近代社会が,このままでは文化的に調和した統一体として持続してゆくことが困難なことを暗示している。

建築材料と建造技術

建築材料は,古代から現代まで一貫して用いられている木材,石材,煉瓦,タイル,石灰などの伝統材料と,鉄と鋼,鉄筋コンクリート,ガラス,合板,プラスチック,アルミ合金などの近代材料に分けられるが,鉄,コンクリート,ガラスなどは古代から用いられており,ただ大量生産ができなかっただけであることを考えると,建築の主要材料には意外に新しいものが少ないことがわかる。伝統材料の特色は,耐久力があり,部分修理が容易なことで,木造建築でさえも,維持修理がよければ驚くほどの耐久性をもつことは,日本の法隆寺その他の古代建築をみれば明らかである。建造法としては,材料を積み上げて壁をつくるか,材料を柱と梁の骨組みに組み立てるかの二つの基本方式があり,両者はしばしば組み合わされる。戸口や窓のような開口部の頂部は,石や木やコンクリートの梁を渡すか,アーチをかける。最も重要なのは屋根のかけ方で,石造や煉瓦造の建物といえども,通例は木材で骨組みをつくり,粘土瓦,石瓦,板瓦,草,泥などで屋根をふいた。また,二階床・三階床も通例木造であった。しかし,アーチの原理を応用して,石や煉瓦やコンクリートで曲面天井(ボールト)をつくる方法も古代から発達し,建物の本体を不燃化することが可能になった。曲面天井の一例であるドーム建築では,直径43mまでの実例がある。しかし,通例の曲面天井の径間は15m以内,大きいもので20m前後であった。これらは,古代ローマのドミティアヌス宮殿の謁見室にかけられていたと思われる径間30mの木造トラスにも及ばない。これらに対し,近代材料である鉄骨や鉄筋コンクリートを用いれば,数十mの径間にも容易にかけ渡せるし,また,伝統工法では,特殊なものを除き,6階から7階が限度であった高層建築も,数十階から百数十階の高さに建てることができる。しかも,比較的安価に建てられるということが,近代構法の利点である。アメリカの摩天楼(スカイスクレーパー)に鉄骨構造が採り入れられるようになったのも,伝統工法に対して工費が15%節約できるということが大きな動機であった。しかし,近代材料や近代構法にも欠点があり,それは,鉄を大量に用いているため,建物の耐久性が限られ,かなりよくつくられたものでも,せいぜい100年前後の寿命と予測されることである。また,同じく構法上の理由から,一般に修理がはなはだ困難で,修復するよりも建て替えたほうが手早いと見なされてしまう場合が多い。それにもかかわらず,都市の過密化や経済的理由から近代建築が大いに歓迎され,それによって歴史的建造物や伝統工法が各国で駆逐されているのが現状である。しかし,その近代建築が1世紀前後の耐久力しかないとすれば,これはやがて世界の建築文化と都市文明にとって深刻な結果をもたらすにちがいない。現存のすぐれた建造物の維持保存に力を注ぐ必要と同時に,近代建築のつくり方そのもの,さらに町づくりの方法についても,根本からの再考が求められている。

芸術としての建築

建築芸術の最大の特色は,他の諸芸術の多くが自然や人体の模写から出発しているのに対し,ほとんど最初から抽象芸術であったことである。しかし,自然や人体の特性は,建築の表現力に深くかかわっている。すなわち,建築のマッスmass(量塊感)は,人体に対して大きいほど強い感銘や魅力をもたらす。逆に,小さい建物を美しく見せるには,それだけ微妙な細部の仕上げが必要となる。空間(スペース)は,しばしば建築芸術のみがもつ一大特色とされるが,それは,単に壁,床,天井に囲まれた空気にすぎない抽象的空間に意味があるのではなく,囲んでいる壁,床,天井に施されている意匠によって,その空間の表現がもたらされているのである。空間はまた,中庭や広場のように,周囲だけが囲まれ,上方のみ天空に開放されている場合にも,周囲の意匠がその空間の性格を決めている。このことは,列柱廊(コロネード)やアーケードや格子のような,壁でないものに囲まれた空間が独特の性格をもつことからもわかる。構成(コンポジションcomposition)とは,建築の各部分の三次元的な組合せの調和であるが,その効果は比例(プロポーションproportion)とスケールscale(人間との対比から決まる大きさ)に依存している。比例は,全体と部分,部分と部分との大きさの割合であり,ギリシア建築に起源をもつ古典様式では,比較的単純な数学的比例体系が全部分を包括していることが尊重されたが,より直観的な比例体系をもつ様式も少なくない。スケールは,人間的な尺度の建築への適用である。建築では,建物の大きさがどれほど大きくなろうと,比例的には変えることのできない寸法があり,それは階段の1段の高さ(蹴上げ)と奥行(踏み面)や,手すり,高欄,胸壁などの高さである。戸口や窓の大きさや階高も,一般住宅では人間的なスケールを示しているが,宗教建築ではむしろ故意に超人間的スケールを用い,隣接する建物でスケールを与えることによって,神仏の偉大さを示す。テクスチャーtexture(材質感)は,材料の貴重さによって支配され,すぐれた自然材料のテクスチャーは,建築の価値を一段と高めるし,劣悪な材料も扱い方によっては,それなりの魅力をもたらすことができる。フランスの哲学者アランは,鉄やコンクリートのような鋳造材料は,材料としての個性に乏しく,どんな形にも自由につくれるため,天然材料のような魅力をもち得ない,としているが,これは煉瓦や瓦やタイルを除くすべての人工材料に共通する性質で,そのためデザイン上の特別の配慮が必要となる。建築の色彩は,材料そのものの色のほかに,塗料,鍍金,モザイク,壁画,文様などによって付加することができるが,風化や古びによっても独特の彩色を帯び,きわめて複雑な効果をもたらす。光線は,建築の表情をさらに豊かにする要素で,太陽の照り方は,建物の外観の処理や,窓や戸口のつくり方,室内の採光法に影響を与え,すぐれた建築家は光線効果を巧みに利用している。しかも,四季の変化,朝・昼・夕の光の変化が加わり,見る者を楽しませることも見のがせない。建築は,人間生活のほとんどすべての面となんらかのかかわりをもっており,その構成部品も数万点以上という複雑多様な構成物である。古来,さまざまな哲学者,美学者が建築美学の構築を試みて果たせなかった最大の理由は,おそらく,この極度の複雑さと多様さのためである。

→建築家 →建築学

執筆者:桐敷 真次郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「建築」の意味・わかりやすい解説

建築

けんちく

architecture

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「建築」の読み・字形・画数・意味

【建築】けんちく

字通「建」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

リフォーム用語集 「建築」の解説

建築

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の建築の言及

【美術】より

…〈美術〉という語は東洋古来のものではなく,西洋でいうボーザールbeaux‐arts(フランス語),ファイン・アーツfine arts(英語),ベレ・アルティbelle arti(イタリア語),シェーネ・キュンステschöne Künste(ドイツ語)などの直訳であり,日本では明治初期以降用いられた。美の表現を目的とする芸術を意味し,したがって絵画,彫刻,建築,工芸などのほか,詩歌,音楽,演劇,舞踊などをも含むものとされた。明治時代には文学も美術に加えられていた(坪内逍遥《小説総論》など)。…

※「建築」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

目次 飼養文化 北アメリカ 北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...