改訂新版 世界大百科事典 「火山災害」の意味・わかりやすい解説

火山災害 (かざんさいがい)

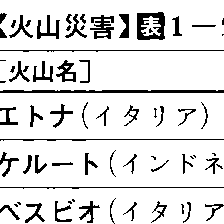

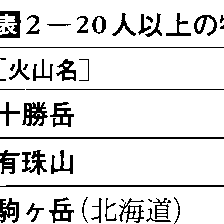

火山噴火はしばしば火山周辺の環境を破壊し災害をおこす。噴火の様式・規模はきわめて変化に富み,火山周縁の環境も多様なので,発生する災害の種類や規模もさまざまである。一般に噴火に直接起因する災害(一次災害)は最も頻度が高く,降下火砕物の落下堆積,火砕流(熱雲を含む),ベースサージ,ラハールなどの流下堆積,溶岩の流下,および毒性の強い火山ガスなどにより発生している。また,噴火に伴う空振,爆風,地震,津波,山体崩壊と岩屑流,地殻変動,地形変化や,二次的に発生する土石流,泥流,洪水などによっても深刻な災害が発生する。このほか,火山ガス・火山灰により大気・水質汚染などもおこる。大噴火では環境の広域破壊により飢饉や病気が発生したり,成層圏エーロゾルの急増により気候変動のおこった例も知られている。世界では過去数百年間に火山噴火によって二十数万人以上の生命が失われている。日本では6世紀から今日まで少なくとも約1000回の噴火(群)が発生しており,2万0600人以上が噴火の犠牲となり,ほかに多数の負傷者を出している。日本を含む環太平洋域をはじめ,インドネシア,西インド諸島その他の島弧では爆発的な活動をおこす火山が多く,しかも人口密度が高いため,特に人命にかかわる災害が多発している。火山災害の軽減には噴火予知と災害予測にもとづく事前の対策が必要である。災害対策では降下火砕物のほか,特に破壊的な火砕流,ベースサージ,一次および二次泥流(ラハール)への考慮と,山体崩壊,津波の警戒が必要である。

執筆者:勝井 義雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報