翻訳|eruption

精選版 日本国語大辞典 「噴火」の意味・読み・例文・類語

ふん‐か‥クヮ【噴火】

- 〘 名詞 〙

- ① 火を噴き出すこと。

- [初出の実例]「いつの間に捨てたのか、マッチ箱が足もとで噴火した」(出典:春景色(1930)〈川端康成〉三)

- [その他の文献]〔拾遺記‐巻二・周〕

- ② 地下深部のマグマが上昇して、溶岩・火山ガス・火山砕屑物となって地表に噴出すること。また、地下水が熱せられて水蒸気となり、その圧力で周囲の岩石を破って爆発すること。マグマ上昇の通路によって、火口が一つの中心噴火と、地殻の割れ目に沿って噴出する割れ目噴火とに分け、また噴火形式によって、ハワイ式、ストロンボリ式、ブルカノ式、プリニー式、プレー式などに分ける。

- [初出の実例]「西治里の硫黄坑は、噴火の為めに断えず産殖して」(出典:牙氏初学須知(1875)〈田中耕造訳〉三)

- ③ 比喩的に、それまで内部にあったものが勢いよく表われ出ること。

- [初出の実例]「マダム馬鈴薯の、突然噴火した第一声の物凄さ」(出典:雲は天才である(1906)〈石川啄木〉二)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「噴火」の意味・わかりやすい解説

噴火

ふんか

eruption

地下にあったマグマ、岩石などの液体や固体が、爆発によって火口から地上(空中)へもたらされる現象。火山ガスのみが放出される場合は一般に噴火とはいわない。おもにマグマそのものが噴出される噴火をマグマ噴火とよぶ。水蒸気爆発では古い溶岩や火山砕屑物(さいせつぶつ)のみが放出される。両者の中間型の噴火のことをマグマ水蒸気爆発とよぶことがあるが、もともとのマグマ水蒸気爆発は海底や湖底で起きたマグマ噴火のことである。

[中田節也 2015年1月20日]

噴火の規模と頻度

噴火の規模は、噴出物量や火口から噴き上がる火山灰とガスの噴煙の柱(噴煙柱)高度がその判断の尺度となる。火山爆発指数とよばれ0から8までの9段階に区分する方法が提案されている。爆発指数8や7が超巨大噴火、6と5が巨大噴火(非常に大規模な噴火)、4が大規模噴火、3がやや大規模噴火、2が中規模噴火、1が小規模噴火、0が非爆発的な噴火とされる。爆発指数が1違うと噴出物量は10倍異なる。超巨大噴火、非常に大規模な噴火では10億立方メートル以上の噴出物が短期間に放出され、火山灰の噴煙柱が25キロメートル以上立ち上る。大量のマグマが短期間で放出される超巨大噴火では陥没カルデラができるのが普通である。噴出物量と噴煙柱の高さは、大規模噴火ではそれぞれ1億立方メートル以上で10キロメートル以上。中規模噴火ではそれぞれ100万立方メートル以上で1~5キロメートル。小規模噴火ではそれぞれ数百立方メートルで1キロメートル以下であるとされる。1815年にインドネシアのスンバワ島タンボラ火山でおきた噴火は火山爆発指数が7、1991年フィリピンのルソン島ピナツボ火山でおきた噴火は火山爆発指数が6とされる。日本の比較的新しい噴火では富士山の1707年(宝永4)噴火が火山爆発指数5である。

噴火の頻度は小さな噴火が頻繁におこるのに対し、規模の大きい噴火は少ない傾向にある。たとえば、爆発指数7より大きい噴火はタンボラ火山の1815年噴火以来発生していない(2014年現在)。

[中田節也 2015年1月20日]

マグマ噴火の仕組みと種類

マグマ噴火の場合は、マグマに含まれている揮発性成分(おもに水分)が地表近くでガスとなってマグマから分離し(泡だって)体積膨張することによって爆発がおこる。泡だったマグマは細かく粉砕し、火山灰、軽石、火山ガスとなって地上(空中)にもたらされる。噴火が爆発的な場合は、火山灰と火山ガスの混合物が周囲の空気を取り込んで膨張・対流しながら高く上昇しキノコ雲状の噴煙の柱(噴煙柱)をつくる。爆発の規模は地上近くまでマグマが上昇してくる間に、マグマから揮発性成分がどれだけ抜けたかによって決まっている。また、ケイ酸分に富むマグマほど揮発性成分が逃げにくく、一般に爆発的になる。マグマ水蒸気爆発の場合は、地下水や海水などがマグマと接触し、マグマの熱で水が加熱され水蒸気化し圧力が急激に高まって爆発がおこる。この際、マグマが細粉化して水の気化が一気におこり、細かい火山灰となって噴出すると考えられている。水蒸気爆発の際は、マグマが直接噴出せず、気化した水蒸気が古い岩石を破砕して、細かい火山灰となって放出される。

マグマ噴火の種類には、プリニー式、ストロンボリ式、ブルカノ式、ハワイ式などがある。

「プリニー式噴火」では軽石や火山灰からなる噴煙の柱がキノコ雲状に形成され、上空高く放出された軽石や火山灰が広範囲に堆積(たいせき)する。この噴火によって火砕流が火口から四方八方に流れ下ることもしばしばある。規模の大きい噴火にみられる。プリニアン噴火ともいう。紀元79年のイタリアのベスビオ火山でおきた噴火現象に遭遇・記録した大小プリニウスの名前に由来する。

「ストロンボリ式噴火」は、火口から粘り気の低い玄武岩質マグマのしぶきや破片が比較的短い間隔で周期的に四方に放出される噴火現象である。長時間露出の写真では赤いシャワーのように見える。火口やその直下にあるマグマ中で大きな泡が破裂することによっておこる。イタリアのストロンボリ火山で特徴的に観察される現象なのでそれに由来する。日本でも阿蘇山(あそさん)や諏訪瀬島(すわのせじま)の噴火でしばしば観測される。

「ブルカノ式噴火」は、安山岩質の火山によくみられる爆発現象で、突然、火山弾や噴石を噴き飛ばし、火山灰の噴煙が上昇する。溶岩が火口でいったん固まって、その地下のマグマの圧力が高まったためにおこる爆発である。イタリアのリパリ諸島ブルカノ火山に由来する。浅間山や桜島など日本の火山で多い爆発現象である。

「ハワイ式噴火」は、粘性の低い流動的なマグマが割れ目火口や複数の火口から溶岩噴泉によって噴出し、溶岩が比較的高速で地上を流れる現象である。ハワイのキラウエアやマウナ・ロアが模式地で、伊豆大島や三宅島(みやけじま)でみられることもある。

[中田節也 2015年1月20日]

噴火の発生場所と噴出物の形態

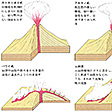

噴火は、発生場所によって山頂噴火と側噴火とに、あるいは、中心噴火と割れ目噴火とに分ける場合もある。さらに、陸上噴火、海底噴火、湖底噴火、氷河下噴火と分けることもある。

噴出物の形態としては、液体状態のままの「溶岩流」が火口から流れてきてたまる場合、および、いったん、粉々になったマグマや古い岩石が「火山砕屑物」として、上空に噴き上げられて降り積もる場合(降下火砕物)と、斜面を火山ガスといっしょに流れてきてたまる場合(火砕流堆積物)とがある。また、二次的な堆積物としては、山体崩壊によっておこる岩屑なだれ堆積物(がんせつなだれさいせつぶつ)や、降雨や雪解け水が媒体となって移動し堆積する泥流(土石流)堆積物がある。

[中田節也 2015年1月20日]

火山災害

火山災害は噴火の規模とは直接関係がなく、火砕流、泥流、海底噴火や山体崩壊によって引き起こされた津波など、火山灰や水が急速に地表を流れる現象によって大きくなる傾向がある。西インド諸島のフランス領マルティニーク島プレー火山で1902年におきた火砕流(熱雲、火山爆発指数4)では約2万8000人が犠牲になった。コロンビアのルイス火山(ネバド・デル・ルイス火山)で1985年におこった噴火(火山爆発指数3)では泥流で約2万3000人も犠牲になった。また日本では、長崎県島原(しまばら)半島にある眉山(まゆやま/びざん)が1792年(寛政4)の普賢岳噴火(ふげんだけふんか)(火山爆発指数2)の直後に大崩壊し、岩屑なだれが有明海に流入して引き起こした津波では約1万5000人が犠牲になった。火山災害による被害規模は、人口密集地が火山にどれだけ隣接しているかも大きな要因である。

[中田節也 2015年1月20日]

『久保寺章著『火山噴火のしくみと予知』(1991・古今書院)』▽『NHK取材班他著『火山列島日本』(1991・日本放送出版協会)』▽『石川秀雄著『桜島――噴火と災害の歴史』(1992・共立出版)』▽『ロバート・W・デッカー、バーバラ・B・デッカー著、井田喜明訳『火の山――噴火の驚異とメカニズム』(1995・西村書店)』▽『宇井忠英編『火山噴火と災害』(1997・東京大学出版会)』▽『吉田正夫編『自然力を知る――ピナツボ火山災害地域の環境再生』(2002・古今書院)』▽『渡辺尚志著『浅間山大噴火』(2003・吉川弘文館)』▽『産業技術総合研究所地質調査総合センター編『火山――噴火に挑む』(2004・丸善)』▽『伊藤和明著『地震と噴火の日本史』(岩波新書)』

改訂新版 世界大百科事典 「噴火」の意味・わかりやすい解説

噴火 (ふんか)

volcanic eruption

火山現象のうちで,火山性物質が固体地球内部から表面へ放出される動的現象の総称。火山性物質としては固体(岩石の破片,火山弾など),液体(高温のマグマ,熱水など),気体(火山ガス)があるが,それらが比較的短時間内に地表に放出される現象が噴火である。噴出される物質は必ずしも高温であるとは限らない。日本の火山の多くは爆発的な噴火をするので,火山の〈噴火〉と〈爆発〉とが同じ意味に使われることがある。しかし,粘性の低いマグマが火口から噴水のように吹き上げる溶岩噴泉lava fountainのように,爆発的でない噴火の様式もある。噴火は火山活動の中でも特に重要なものであり,現在地球上では毎年数十件の噴火が報告されている。地球上には活火山が約1000個(陸上のみ)あるが,個々の火山についてみれば噴火活動をするのは数年ないし数百年に1回という割合になる。噴火の間隔,規模,様式などは,火山の構造やマグマの性質によってさまざまに変化する。1回の噴火の継続時間は数秒間から数ヵ月間以上まで広い範囲があり,放出されるエネルギーにも百万倍以上もの差がある。もちろん,大規模な噴火はまれにしか起こらず,小規模な噴火は比較的ひんぱんに起こるという特徴がある。噴火の原因の最大のものは,マグマからガスが発生し,分離することである。地下のマグマ溜りでは高圧のためマグマ中に最大10%くらいまでのガス成分(おもにH2O)が溶け込んでいる。ガス成分の量がなんらかの原因で過飽和に達すると,ガスは気泡として分離しはじめ,気泡を含むマグマの体積は膨張し,その一部は火口から地表にあふれ出す。これが噴火であり,ガスの分離が急激であるほど,より爆発的な噴火が起こる。中規模の爆発的噴火は地下2~3kmより浅い所で起こり,爆発の圧力は数百気圧くらいであるが,巨大噴火の例では圧力は2000気圧で,ガスの急激な分離は深さ8kmくらいのマグマ溜り内部で起こったと推定される。

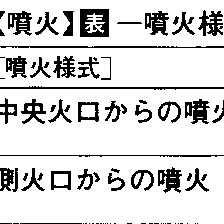

噴火様式

噴火現象は一般にきわめて複雑で,多数の随伴現象を伴う。表にそのような個々の噴火の様式を示す。山体の中心部にある定常的な火口からの噴火は中心噴火と呼ばれ,山腹の側火口からの噴火は側噴火(側火山),割れ目火口からのものは割れ目噴火と呼ばれる。火口に流出した高温の溶岩が長時間滞留すれば溶岩湖を形成する。比較的粘性の低い溶岩が斜面を流下すれば溶岩流が生じるが,もっと粘性が高いと溶岩円頂丘や火山岩尖を生じる。火山泥流の発生は噴火活動そのものではないが,噴火に密接に伴い,それによってもたらされる災害は噴火そのものによる災害よりも大きい場合が多い。

噴火を定義するには表に示すような噴火の要素について記載するのがふつうであるが,複雑なので,特定火山に起こり,よく観測された,有名な噴火について,その火山の固有名詞をつけて分類する方法も行われている。その代表的な例をのべる。通常の爆発的噴火としてはストロンボリ式噴火,ブルカノ式噴火,プリニー式噴火があり,この順に噴火の強度と規模が大きくなる。ストロンボリ式噴火は地中海のストロンボリ火山で過去2000年以上特徴的に見られる様式の噴火で,玄武岩質のマグマが数秒~数十分の間隔で規則正しく火口から投げ出され,弾道を描いて火口周辺に落下することを繰り返す。その結果砕屑丘が生じる場合が多い。溶岩の粘性がより大きい安山岩質マグマの場合には,爆発の間隔がもっと長くなり不規則になる。ガスの圧力も大きく(200~500気圧),パン皮火山弾や巨大な岩塊を火口から数kmも飛ばすことがあり危険である。この様式がブルカノ式噴火で,ストロンボリ火山のそばにあるブルカノ火山の名をとっている。日本の安山岩質火山の噴火の大部分はこの様式であり,桜島,浅間山などがよい例である。噴火の規模がさらに大きくなると,大量の軽石や火山灰が火山ガスとともに空高く噴き上げられるようになる。黒灰色の噴煙は柱状になり(噴煙柱と呼ぶ),20~50kmの高度にまで達する。これがプリニー式噴火で,79年ポンペイ市を埋没したベスビオ火山の大噴火を調べた大プリニウスの名をとっている。プリニー式噴火は数百年に1回くらいの間隔で起こり,山麓に大量の降下軽石,火山灰堆積物を生じる。また同時に溶岩流を流出する場合が多く,火山体の成長の主要な原因となっている。以上の3様式の噴火の定義はよく確立しているが,他の様式の名称は混乱が大きく,個々の火山名をつける分類方法は必ずしも適当でない。たとえばハワイ式噴火は通常,割れ目噴火による粘性のきわめて低い玄武岩質溶岩の噴泉,溶岩流出,溶岩湖の形成などで特徴づけられる活動様式を指し,ハワイのキラウェア火山やマウナロア火山がその典型とされる。しかしこれらの火山でも,まったく別種の噴火活動がまれでなく起こり,用語の定義がきわめてあいまいになっている。またいわゆるプレー式噴火は,西インド諸島マルティニク島のプレー火山で見られた小規模火砕流の噴出を指す。スルツエイ式噴火は浅い海底噴火により大量の細粒火山灰を他の火砕物とともに噴出する様式をいい,ウルトラブルカノ式噴火は水蒸気爆発とほぼ同義で,マグマから直接由来した岩片を含まないものをいう。したがって噴火の種々の様相を正確に記述するには,表に示したような要素を並列して記載するのがよい。

噴火活動は動的現象であって,個々の噴火はそう長つづきするものではない。しかし,類似した噴火活動がひんぱんに起こる時期をひとまとめにして1サイクルの噴火活動としてとらえることもあり,その期間は数十年以上に及ぶことがある。火山の一生はふつう長い休止期を隔てて比較的短い噴火のサイクルを繰り返し,山体が成長していくものである。大規模な火山噴火は大量の噴出物を山麓に堆積させ,二次的な土石流や洪水を発生し,成層圏に注入される大量のエーロゾルにより入射する太陽のエネルギーがさえぎられ気温を低下させるなど,直接人間の生活に災害をもたらす場合が多い。この災害を防ぐため,噴火の時期や場所を予知しようという努力がなされている(噴火予知)。さらに大局的にみると,火山の噴火活動は,地球内部の物質を地表へ,大気圏,水圏へ運び出す役目を果たしており,長い地球の歴史において重要な役割を担っているといえる。

執筆者:荒牧 重雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「噴火」の意味・わかりやすい解説

噴火【ふんか】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

最新 地学事典 「噴火」の解説

ふんか

噴火

eruption

火口からマグマや火山ガスが比較的急激に放出される現象。同時に火道を構成している岩石なども放出されることが多い。爆発的に火山ガスが膨張するために起こる噴火では,火山岩塊や火山弾が放出され(ブルカノ式噴火),軽石や火山灰が空中高く吹き上げられる(プリニアン噴火)。おだやかな噴火では溶岩流が盛んに流出する(ハワイ式噴火)。同時に火山ガスが多量に放出されると溶岩噴泉やストロンボリ式噴火となる。水蒸気爆発ではマグマが直接地表に放出されない。1回の継続した噴火活動を1輪廻の噴火と呼ぶ。1輪廻の噴火で生ずるのが単成火山である。1輪廻の噴火は1日~数年間持続するが,時間とともに噴火の様式が変化する例も多い。多くみられる型は輪廻の初期に火砕物が放出され,風下に降下堆積し,後期に火砕流や溶岩流が噴出する経過をたどる。噴火に伴って地球内部から地表に放出されるエネルギーは種々の形をとるが,主に溶岩や火山ガスが冷却する際に放出する熱エネルギー,火山性地震・脈動などによる振動のエネルギー,爆発により放出物に与えられる運動のエネルギー,マグマが地表へ上昇する位置のエネルギーなど。溶岩・火砕物質・火山ガスなどの本質物質を放出する通常の噴火では,熱エネルギーが大部分を占め,さらにそのうち液体と固体によるものが90%ぐらいを占める。振動および運動のエネルギーは熱エネルギーの0.1~1%。噴火の総エネルギーは1.6×103×MJ(Mは噴出物の重量グラム)で近似される。参考文献:中村一明(1965) 火山, 第2集, 10巻

執筆者:荒牧 重雄

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

岩石学辞典 「噴火」の解説

噴火

普及版 字通 「噴火」の読み・字形・画数・意味

【噴火】ふんか

字通「噴」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の噴火の言及

【火山観測】より

…すなわち,火山体下部の温度が上昇し,山体はふくらみ,マグマの上昇に伴って,まわりに無理が加わるため,地震が起こり,マグマから遊離したガスが多量に放出されるなどである。これらの現象を観測することによって火山活動を数量的に記述することができるため,火山現象の理解を深め,かつ噴火の前兆現象をとらえることができる。このためには個々の火山で息の長い各種の観測を続ける必要がある。…

【火山災害】より

…火山噴火はしばしば火山周辺の環境を破壊し災害をおこす。噴火の様式・規模はきわめて変化に富み,火山周縁の環境も多様なので,発生する災害の種類や規模もさまざまである。…

※「噴火」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...